東海道途中下車の旅-2 多治見 その2

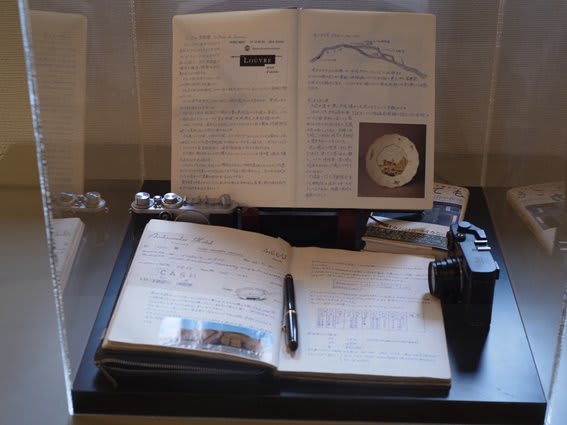

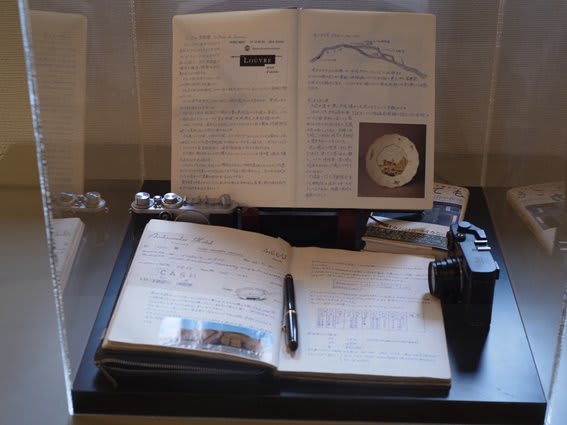

これは加藤卓男さんのノートです。加藤卓男さんの情熱のすごさがこのノートにみてとれます。シルクロードのあちこちに旅して、陶器の研究を続けて、試行錯誤を繰り返していたことがわかります。

大変な努力をしているのです。

もっとも古い時代(紀元前10世紀から紀元後5世紀)のシルクロードです。

紀元後7世紀から13世紀あたりから直接西の文化がシルクロードを経て日本に到達していたのです。

紀元後14世紀から18世紀は海のルートが中心となり、大陸のシルクロード拠点は衰退してゆきます。

この間に、シルクロードの拠点では色々な陶器に技術が生まれては消えて行ったのです。

紀元9世紀のころのメソポタミアで生まれたラスター彩に加藤卓男さんは特に魅かれ、それを多治見で再現し、独特のラスター彩が生まれたことが加藤卓男さんの一番の特徴となっています。メソポタミアで金属の使用が制限されたことにより生まれた、金属のような光沢をもつ陶器です。加藤卓男はラスター彩の復元に20年を費やしているのです。

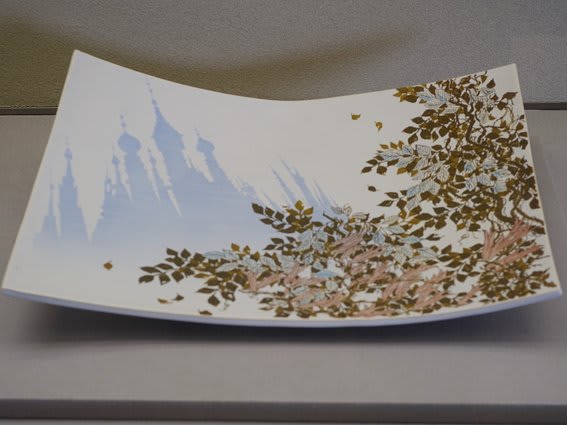

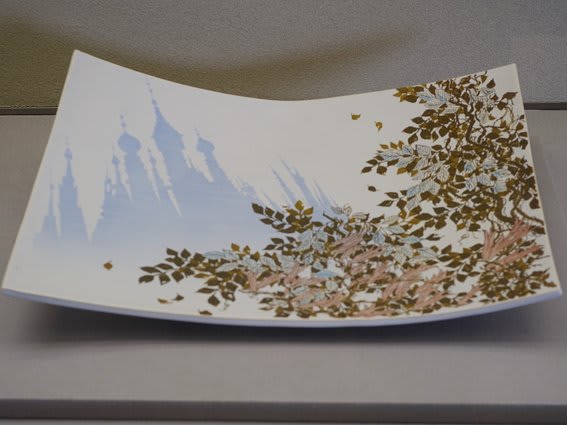

このラスター彩が日本の感覚と上手くドッキングしたことにより、現在の我々の持っている西洋と東洋がミックした感覚によくマッチします。加藤卓男というとラスター彩と決めつけますが、彼がそれ以外にとてもいい感覚で、シルクロード上の陶器を日本陶器に取り込んでいることがわかりました。さっきから引き込まれている青釉は、ペルシャンブルーといわれている西アジアで最も古い釉薬です。5000年前から使われていたと考えられています。イスラム時代に花咲いて、13世紀モンゴルのペルシャ侵略で衰退したと言われています。加藤卓男の青釉が当方を最も惹きつけます。焼物は釉薬と焼き方による色の出し方にその究極の目標があるということを思い知らされました。

加藤卓男は色々な試みをして、青彩を表現しています。もう一つは三彩です。三彩は唐三彩を源流としてペルシャ三彩からイタリア三彩にまで広がります。日本では奈良三彩として伝わりました。加藤卓男は正倉院におさめられている焼物における奈良三彩の復元を政府から依頼されて、これに挑戦します。一彩、二彩、三彩と試行錯誤を続ける加藤卓男の軌跡が飾られています。この三彩が美濃焼の中に流れ込んで、今の美濃焼が出来ていると思われます。美濃焼とシルクロードの関係は明日にでも勉強してみましょう。

これは加藤卓男さんのノートです。加藤卓男さんの情熱のすごさがこのノートにみてとれます。シルクロードのあちこちに旅して、陶器の研究を続けて、試行錯誤を繰り返していたことがわかります。

大変な努力をしているのです。

もっとも古い時代(紀元前10世紀から紀元後5世紀)のシルクロードです。

紀元後7世紀から13世紀あたりから直接西の文化がシルクロードを経て日本に到達していたのです。

紀元後14世紀から18世紀は海のルートが中心となり、大陸のシルクロード拠点は衰退してゆきます。

この間に、シルクロードの拠点では色々な陶器に技術が生まれては消えて行ったのです。

紀元9世紀のころのメソポタミアで生まれたラスター彩に加藤卓男さんは特に魅かれ、それを多治見で再現し、独特のラスター彩が生まれたことが加藤卓男さんの一番の特徴となっています。メソポタミアで金属の使用が制限されたことにより生まれた、金属のような光沢をもつ陶器です。加藤卓男はラスター彩の復元に20年を費やしているのです。

このラスター彩が日本の感覚と上手くドッキングしたことにより、現在の我々の持っている西洋と東洋がミックした感覚によくマッチします。加藤卓男というとラスター彩と決めつけますが、彼がそれ以外にとてもいい感覚で、シルクロード上の陶器を日本陶器に取り込んでいることがわかりました。さっきから引き込まれている青釉は、ペルシャンブルーといわれている西アジアで最も古い釉薬です。5000年前から使われていたと考えられています。イスラム時代に花咲いて、13世紀モンゴルのペルシャ侵略で衰退したと言われています。加藤卓男の青釉が当方を最も惹きつけます。焼物は釉薬と焼き方による色の出し方にその究極の目標があるということを思い知らされました。

加藤卓男は色々な試みをして、青彩を表現しています。もう一つは三彩です。三彩は唐三彩を源流としてペルシャ三彩からイタリア三彩にまで広がります。日本では奈良三彩として伝わりました。加藤卓男は正倉院におさめられている焼物における奈良三彩の復元を政府から依頼されて、これに挑戦します。一彩、二彩、三彩と試行錯誤を続ける加藤卓男の軌跡が飾られています。この三彩が美濃焼の中に流れ込んで、今の美濃焼が出来ていると思われます。美濃焼とシルクロードの関係は明日にでも勉強してみましょう。

、おもしろい内容だったのでコメント残していきますねー

、おもしろい内容だったのでコメント残していきますねー 私もブログ書いてるのでよければ相互リンクしませんか?私のブログでもあなたのブログの紹介したいです、私のブログもよかったら見に来てくださいね!コメント残していってくれれば連絡もとれるので待ってますねーそいじゃ゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*○*:;;;;;:*○○*:;;;;;:*○アドレス残していくのでメールしてね!

私もブログ書いてるのでよければ相互リンクしませんか?私のブログでもあなたのブログの紹介したいです、私のブログもよかったら見に来てくださいね!コメント残していってくれれば連絡もとれるので待ってますねーそいじゃ゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*○*:;;;;;:*○○*:;;;;;:*○アドレス残していくのでメールしてね! そいじゃ

そいじゃ ゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*○*:;;;;;:*○○*:;;;;;:*○

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*○*:;;;;;:*○○*:;;;;;:*○