Newアート考察 陶芸家といわれたくない陶作品を作る人達 その2

清水九兵衛/清水六兵衛

2022-8-20

清水九兵衛/清水六兵衛この人の場合は複雑です。生誕100年記念の展示会が千葉市美術館で2022-4-13~7-3の間開かれていました。現在は京都国立近代美術館で開催されています。京都国立近代美術館での展示はぴったりの気がする。当方はくそ暑いなか千葉まで見に行きました(2022-7-1)。

金属立体彫刻と陶器のクロスオーバーしたポスター作品にさすがの美的センスを感じたからです。

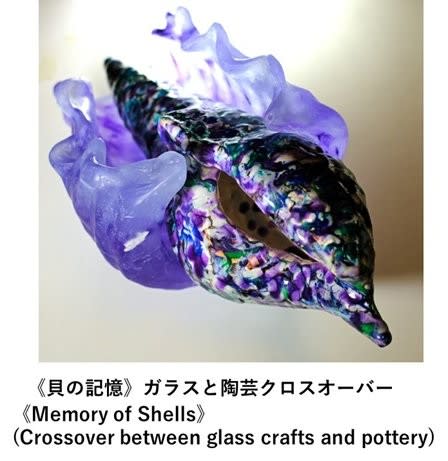

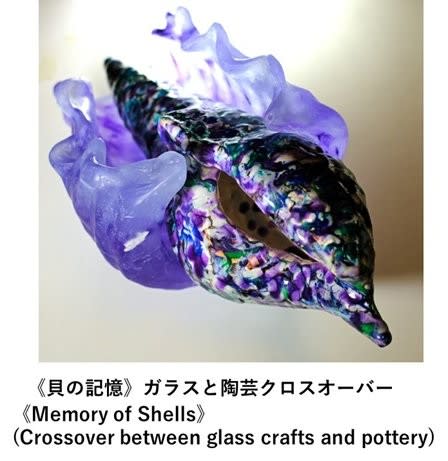

当方は陶器・ガラスクロスオーバー作品を作って来ました。このポスター作品から大人と赤んぼの違いを感じたのです。

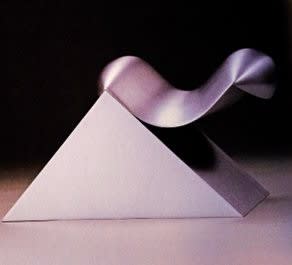

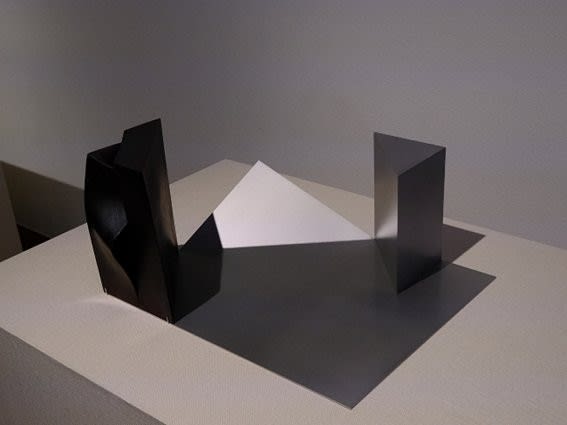

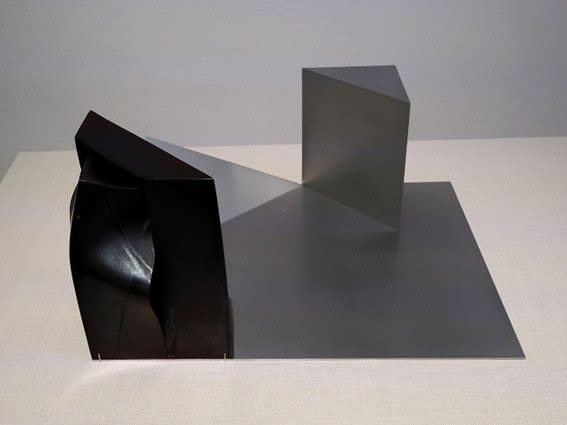

以下、当方の陶器・ガラスクロスオーバー作品3点

2019-7-5~19 個展クロスオーバー展(2019-8-3 ブログ)

2019-7-5~19 個展クロスオーバー展(2019-8-3 ブログ)

2020年

このあとコロナ禍でガラス工房に行けなくなって陶器・ガラスクロスオーバーは中断、陶絵画が中心となり現在に至っています。正直言うと、自分の作品の方が温かくて好きです。当然ですかね?

元々当方は彫刻作品に理解がついてゆきません。当方は色が主体なので、色を嫌う彫刻作品が理屈っぽくて冷たくて好きではありません。楽しくありません。 清水九兵衛/清水六兵衛の陶芸作品は切れ込みを使う点は参考になりますが、これまたあまり魅かれません。ハイブリッド作品の一部には反応しましたが。そんなわけで、ポスターから受けた印象に反して、実際の展示会は大きな影響を受けたとはいいがたい。ただし、この展示会は京都国立近代美術館にはぴったりで、京都で見たらまた違った感想になったかもしれません。千葉市美術館が素晴らしくないといっているわけではありません。この美術館は田中一村との出会いなど色々お世話になっている優れた美術館です。

さて清水九兵衛/清水六兵衛に話をもどします。名古屋高等工業学校建築家、東京美術学校附属工芸技術講習所および東京美術学校工芸家錬金部を卒業後、六代清水六兵衛の養嗣子(跡継ぎ)となり、陶芸作家として活躍する(1950~60第一期)がその後、陶芸と決別し清水九兵衛と名乗って金属彫刻家として活躍する(1960-1980第二期), 1980に父六代清水六兵衛が急死して、七代目清水六兵衛を継ぐ。1980-2006(第三期)は昼は金属彫刻家、清水九兵衛と夜は陶芸家七代目清水六兵衛の二重の作家活動を行いました。

彼はきちっとした設計図を引いて、mm単位(あるいはそれ以下)でピシッと立体を作ることが心底好きでした。設計図をいかに正確に引こうが、色も形もどうなるか焼いてみないと分からない陶器は嫌いであると自分で言っています。彼の息子さんは陶芸家ですが、彼も父は本当に設計図通りピタッと合わせることが好きで、これが彼の本質だと断言しています。金属と陶器のハイブリッドもそう続けることは出来なかったと思います、両者は簡単にピタッと合うわけはないのですから。

当方の陶器とガラスのハイブリッドはどれだけ苦労したか。全く膨張率が違うから何度も陶器を作り直さねばならないし、色も予想通り行かないから何度も焼きなおしているのです。

前半に主として陶芸作品(第一期および第三期の陶芸作品)および少々の第二期 彫刻作品(陶芸作品は何故か撮影禁止なので、カタログよりコピー、こちらは小さい絵で参考資料としています)、後半は主として第三期 彫刻作品およびハイブリッド作品を美術館で自分で撮影したものを載せます。

第一期1954

第一期1955

第一期1955

第一期1956

第一期1965

第一期と第二期の変わり目 1966

第二期1966

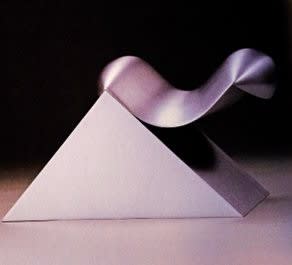

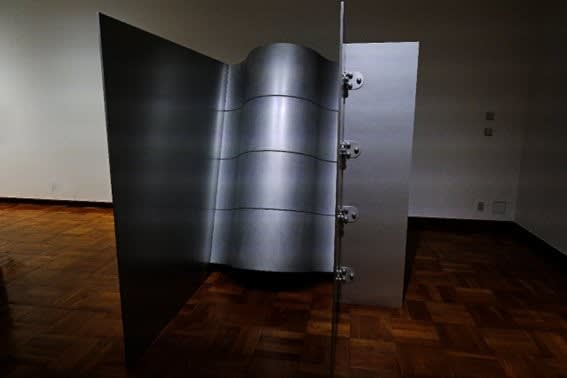

第二期1977

第三期1987

第三期1987

第三期1988

第三期1993

第三期1995

第三期1998

第三期1997

第三期1989

第三期1984

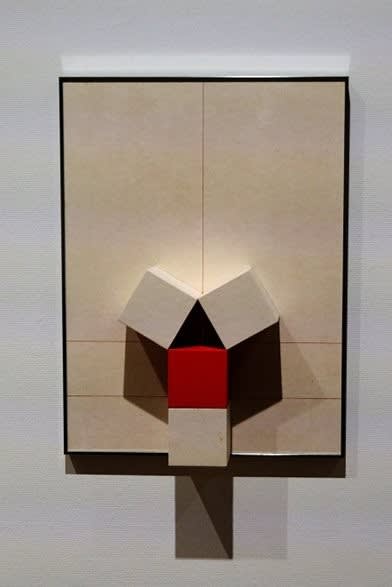

第三期1997

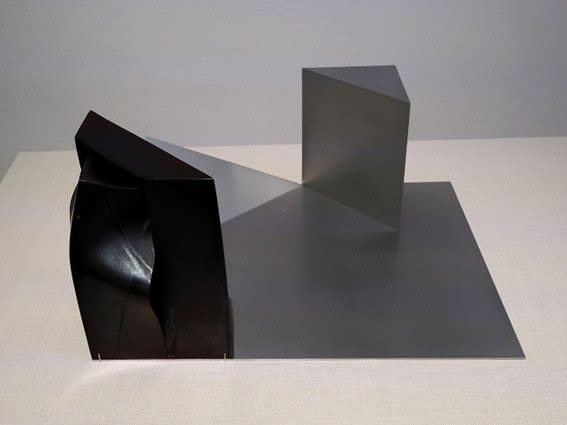

このハイブリッド作品は気に入ったらしく、色々な角度で写真を撮っています。

第三期1997

第三期 1997

第三期2000

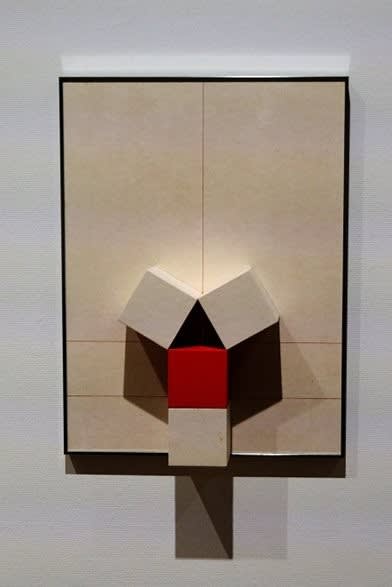

第三期1994

第三期1994

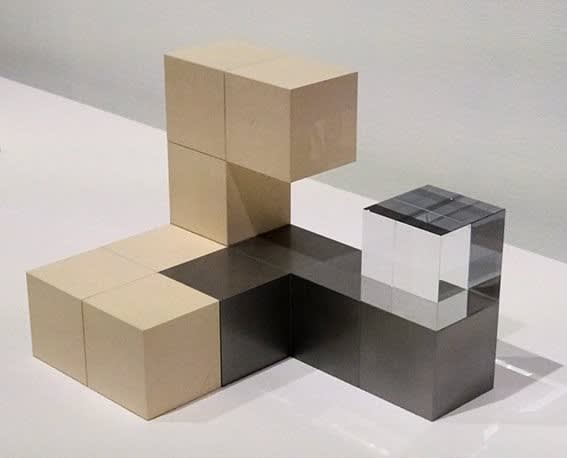

第三期2006

この最晩年の作品はルート・ブリュックを思わせるブロック集合で作っています。

第三期2004

第三期2004

このように、最晩年ではブロック集合となり、セラミック、アルミ(?)と透明ガラスブロックとのハイブリッドというように、相性を考えながら、ハイブリッドを追っています。ブロック集合なら寸法のずれを修正しやすい。頭の中の基本として、当方もほぼ同じ方向をとっていると言えます。これらブロック集合に当方は反応しています。

さや堂ホール(旧川崎銀行千葉支店を保存し、ホールとして活用している。 1F)では清水九兵衛/清水六兵衛と現代彫刻家の作品が展示されていました。

最後に、清水九兵衛/清水六兵衛は七代目清水六兵衛となったわけですから自分では陶芸家と言われたくないとは口が裂けても言えないでしょうが、彼は陶芸家と言われても言われなくてもどっちでもいい。主軸は彫刻家だが、ただただ、少しでも陶芸に貢献できればと役割を果たそうとしたのだと思います。

参考文献

生誕100年清水九兵衛/六兵衛カタログ

清水九兵衛/清水六兵衛

2022-8-20

清水九兵衛/清水六兵衛この人の場合は複雑です。生誕100年記念の展示会が千葉市美術館で2022-4-13~7-3の間開かれていました。現在は京都国立近代美術館で開催されています。京都国立近代美術館での展示はぴったりの気がする。当方はくそ暑いなか千葉まで見に行きました(2022-7-1)。

金属立体彫刻と陶器のクロスオーバーしたポスター作品にさすがの美的センスを感じたからです。

当方は陶器・ガラスクロスオーバー作品を作って来ました。このポスター作品から大人と赤んぼの違いを感じたのです。

以下、当方の陶器・ガラスクロスオーバー作品3点

2019-7-5~19 個展クロスオーバー展(2019-8-3 ブログ)

2019-7-5~19 個展クロスオーバー展(2019-8-3 ブログ)

2020年

このあとコロナ禍でガラス工房に行けなくなって陶器・ガラスクロスオーバーは中断、陶絵画が中心となり現在に至っています。正直言うと、自分の作品の方が温かくて好きです。当然ですかね?

元々当方は彫刻作品に理解がついてゆきません。当方は色が主体なので、色を嫌う彫刻作品が理屈っぽくて冷たくて好きではありません。楽しくありません。 清水九兵衛/清水六兵衛の陶芸作品は切れ込みを使う点は参考になりますが、これまたあまり魅かれません。ハイブリッド作品の一部には反応しましたが。そんなわけで、ポスターから受けた印象に反して、実際の展示会は大きな影響を受けたとはいいがたい。ただし、この展示会は京都国立近代美術館にはぴったりで、京都で見たらまた違った感想になったかもしれません。千葉市美術館が素晴らしくないといっているわけではありません。この美術館は田中一村との出会いなど色々お世話になっている優れた美術館です。

さて清水九兵衛/清水六兵衛に話をもどします。名古屋高等工業学校建築家、東京美術学校附属工芸技術講習所および東京美術学校工芸家錬金部を卒業後、六代清水六兵衛の養嗣子(跡継ぎ)となり、陶芸作家として活躍する(1950~60第一期)がその後、陶芸と決別し清水九兵衛と名乗って金属彫刻家として活躍する(1960-1980第二期), 1980に父六代清水六兵衛が急死して、七代目清水六兵衛を継ぐ。1980-2006(第三期)は昼は金属彫刻家、清水九兵衛と夜は陶芸家七代目清水六兵衛の二重の作家活動を行いました。

彼はきちっとした設計図を引いて、mm単位(あるいはそれ以下)でピシッと立体を作ることが心底好きでした。設計図をいかに正確に引こうが、色も形もどうなるか焼いてみないと分からない陶器は嫌いであると自分で言っています。彼の息子さんは陶芸家ですが、彼も父は本当に設計図通りピタッと合わせることが好きで、これが彼の本質だと断言しています。金属と陶器のハイブリッドもそう続けることは出来なかったと思います、両者は簡単にピタッと合うわけはないのですから。

当方の陶器とガラスのハイブリッドはどれだけ苦労したか。全く膨張率が違うから何度も陶器を作り直さねばならないし、色も予想通り行かないから何度も焼きなおしているのです。

前半に主として陶芸作品(第一期および第三期の陶芸作品)および少々の第二期 彫刻作品(陶芸作品は何故か撮影禁止なので、カタログよりコピー、こちらは小さい絵で参考資料としています)、後半は主として第三期 彫刻作品およびハイブリッド作品を美術館で自分で撮影したものを載せます。

第一期1954

第一期1955

第一期1955

第一期1956

第一期1965

第一期と第二期の変わり目 1966

第二期1966

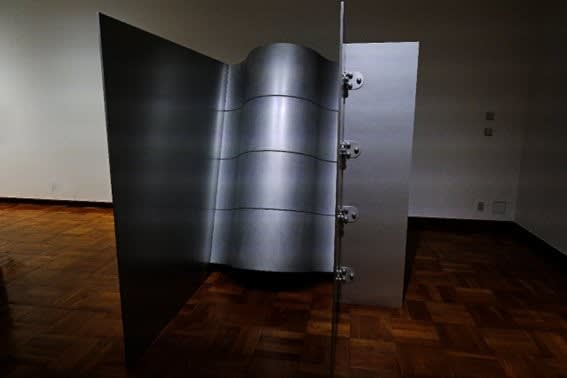

第二期1977

第三期1987

第三期1987

第三期1988

第三期1993

第三期1995

第三期1998

第三期1997

第三期1989

第三期1984

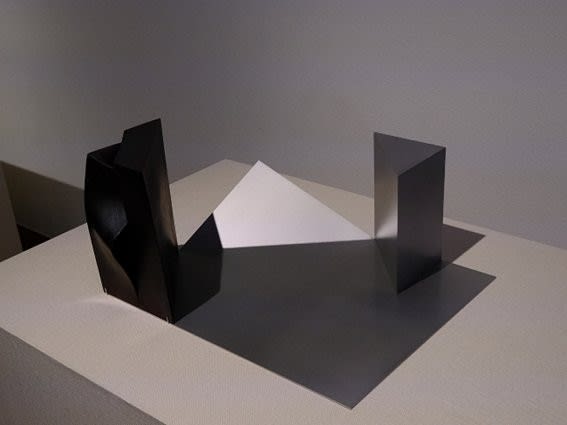

第三期1997

このハイブリッド作品は気に入ったらしく、色々な角度で写真を撮っています。

第三期1997

第三期 1997

第三期2000

第三期1994

第三期1994

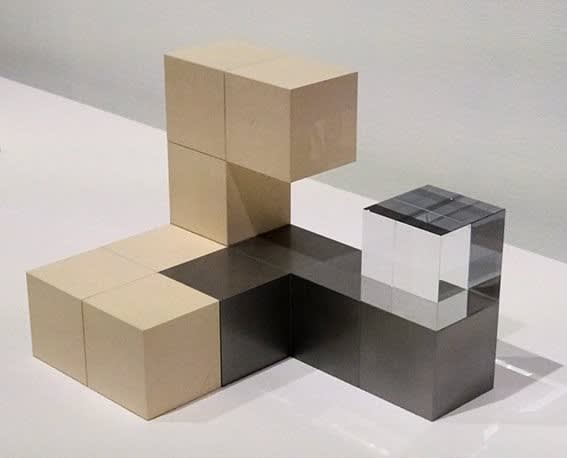

第三期2006

この最晩年の作品はルート・ブリュックを思わせるブロック集合で作っています。

第三期2004

第三期2004

このように、最晩年ではブロック集合となり、セラミック、アルミ(?)と透明ガラスブロックとのハイブリッドというように、相性を考えながら、ハイブリッドを追っています。ブロック集合なら寸法のずれを修正しやすい。頭の中の基本として、当方もほぼ同じ方向をとっていると言えます。これらブロック集合に当方は反応しています。

さや堂ホール(旧川崎銀行千葉支店を保存し、ホールとして活用している。 1F)では清水九兵衛/清水六兵衛と現代彫刻家の作品が展示されていました。

最後に、清水九兵衛/清水六兵衛は七代目清水六兵衛となったわけですから自分では陶芸家と言われたくないとは口が裂けても言えないでしょうが、彼は陶芸家と言われても言われなくてもどっちでもいい。主軸は彫刻家だが、ただただ、少しでも陶芸に貢献できればと役割を果たそうとしたのだと思います。

参考文献

生誕100年清水九兵衛/六兵衛カタログ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます