韓国、クラフトな旅 その6

博物館の焼き物の整理は時間がなくて結構大変。ネットをみたら中央博物館の蔵品目録があって、全て写真が載っていました。 やれやれ、苦労していっぱい写真を撮っても意味なかった。しかし、気を引いたものだけ写真を撮って、その中から気に入った写真をブログに載せる。しかも様式で分類するという操作によって、ちょっとは焼き物に目が慣れるにちがいありません。頑張ってやってみましょう。

青磁:釉薬の中に含まれる鉄分が還元炎焼成によって青く発色した焼物。ときに黄色になったり,灰青色になったりする場合もあるが総じて青磁と呼ぶ。

青磁象嵌(象眼と書いてもいいようです)。象嵌:鋭い道具で切り込みを入れ、白土や

紫土埋め込んだ後、釉を塗って窯で焼いたもの。

青磁堆花(ついか)

堆花(ついか)土をしぼりだしながら、表面に直接文様を描く方法。黒・白などの有色土を器物の表面に高く盛り上げ、筆または篦(へら) で絵や文様を表す。白泥を用いる場合は特に白堆ともいう。

これは、単なる青磁でなくて堆花(ついか)というのでしょうね?

これはもっとわからない。とにかくきれいな青磁?白磁?である。とっても控えめな模様があります。

粉青沙器象嵌印花

印花:陶器の表面に木や陶器の判を押し、そこに 白土などを埋め込んだ後、釉を塗って窯で焼いた もの。

粉青沙器掻落し(かきおとし)

掻落し(かきおとし):生乾きの器表に素地とは色の異なる化粧土をかけ、文様を残して周辺部を削り落とし、 素地の色を出す方法。素地と化粧土との色の対比によって文様が効果的に表されます。

粉青沙器線刻

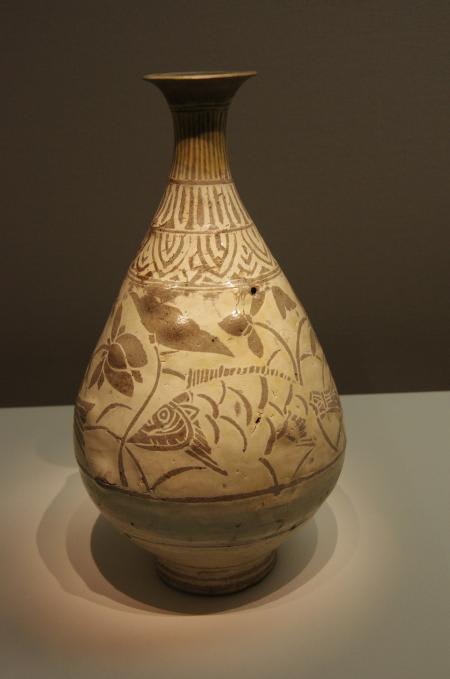

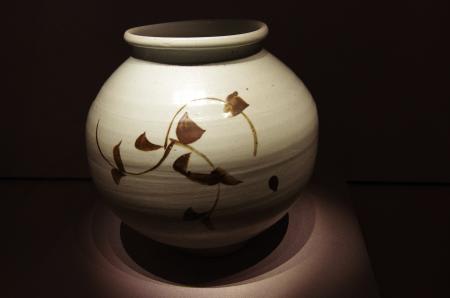

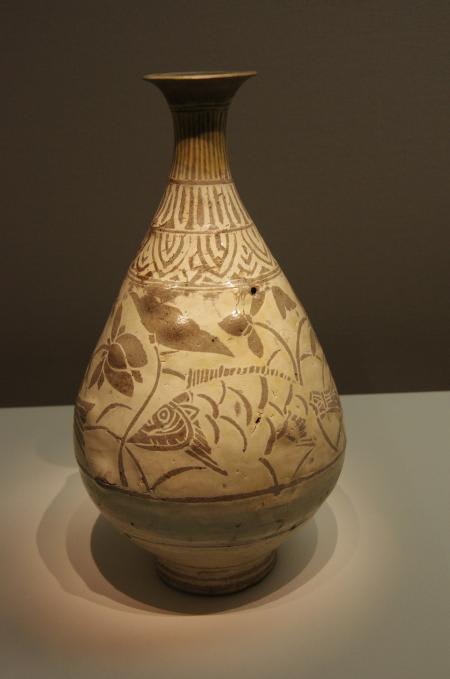

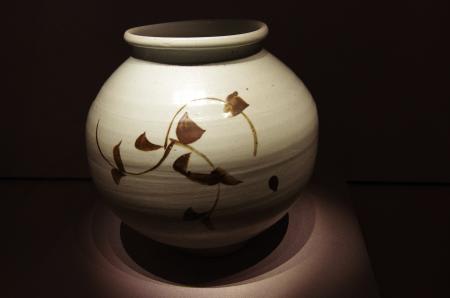

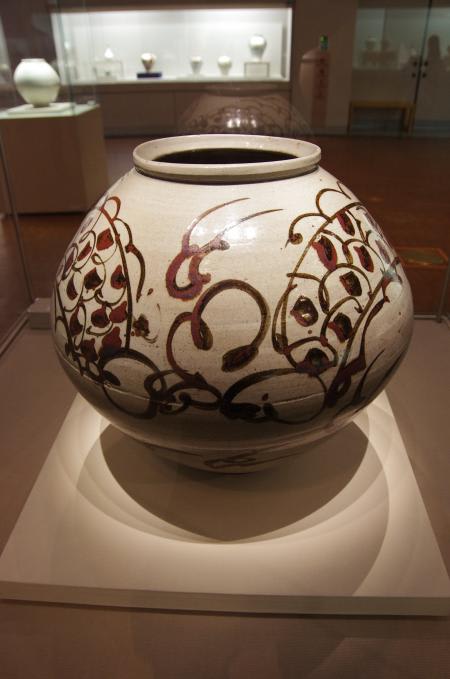

白磁鉄絵

やきものの素地に,鉄を含有する顔料〈鉄絵具〉で,釉下に絵文様を描く技法。またはその作品。鉄絵は黒~茶褐色に呈色する。釉(うわぐすり)は透明釉であるのが一般的。鉄絵はとても多い。シンプルで味があるから、面白い。一回鉄絵を作ってみよう。

辰砂(シンシャ)

辰砂釉は銅赤釉ともいわれ、銅によって赤く発色させる釉薬です。 同じように釉薬をかけてもひとつひとつ個性的な赤色に仕上がる。

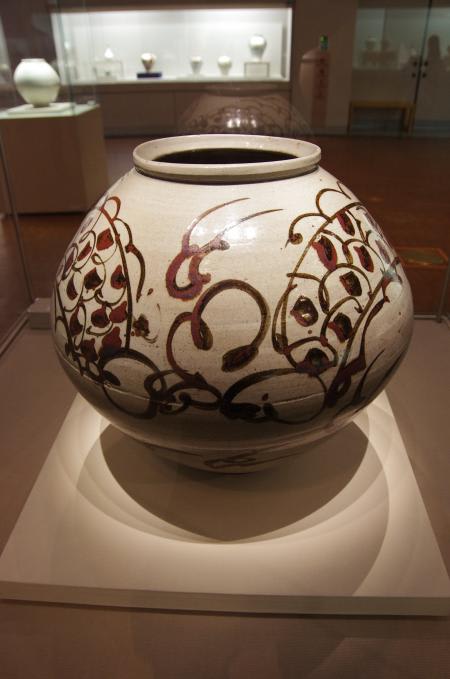

これは辰砂かな?鉄絵かな?

ふつうは次のようにちょろっと赤が入っているのが多いのですが。青磁象嵌辰砂。

白磁青花(染付) 日本では染付、コバルトの呉須(ゴス)で青を出す。

白磁:白い素地と無色透明の釉の組合せからなる白色の磁器。とってもシンプルな説明ですね。

どうも、いろいろ間違っている可能性が高いです。まず、これらの写真には中国の陶磁器が混じっているようだ。青磁と白磁の中間的なものはどちらに区別していいかよくわからない。 辰砂は珍しいので、鉄絵と間違っているかもしれない。 絞胎(コウタイ)、刷毛目(ハケメ)、粉引(コヒキ)、が見つからない。粉引の白は液状の白化粧土に作品全体を付けたり、 柄杓でかける。きっと白磁と書いたやつの一部がコヒキなのだろう、よくわからない。 絞胎(コウタイ)というのは、異なる色の土の板を、重ねて叩き伸ばしたもので形を作り、表面に縞模様を表す方法。 ちょっと変わった感じの焼き物。

こんな感じですが、撮った写真の中にはなかった。

などなど。写真の説明がまちがっていたらお知らせください。訂正します。中央博物館の目録と照らし合わせれば正確なところがわかるのですが、それはまたいずれということにしましょう。

粉青沙器(フンセイサキ)というのは、李朝が高麗の青磁窯を維持できなくて、陶工が四散して食いつなぐうちに、青磁の質が低下、それを隠すために白化粧をして、そこから粉青沙器(フンセイサキ)が生まれた。 とネットで韓国の方の陶芸の専門家がコメントしている。 素朴で、自由であったために、当時の日本の美意識がこの庶民の焼き物を拾いあげ、日本でどんどん発展していったという経緯らしい。 李朝に入って青磁が衰退し、粉青沙器がとってかわったと書かれるより、このコメントはとっても納得する。青磁はなんといっても魅力的で衰退する理由がわからなかった。 ピリッとした白磁がなくて、どれが白磁かいなと思っていたのは、どうもピリッとした白磁が作れなくなって、コヒキなどでごまかすようになったと考えるとすごく納得してしまう。ピリッとしたやつは中国産かもしれない。韓国ではとても彩色に向かう余裕がなかったに違いない。この微妙なお兄さんと弟の関係は、この後もずっと頭を離れません。また後ほど議論しましょう。

博物館の焼き物の整理は時間がなくて結構大変。ネットをみたら中央博物館の蔵品目録があって、全て写真が載っていました。 やれやれ、苦労していっぱい写真を撮っても意味なかった。しかし、気を引いたものだけ写真を撮って、その中から気に入った写真をブログに載せる。しかも様式で分類するという操作によって、ちょっとは焼き物に目が慣れるにちがいありません。頑張ってやってみましょう。

青磁:釉薬の中に含まれる鉄分が還元炎焼成によって青く発色した焼物。ときに黄色になったり,灰青色になったりする場合もあるが総じて青磁と呼ぶ。

青磁象嵌(象眼と書いてもいいようです)。象嵌:鋭い道具で切り込みを入れ、白土や

紫土埋め込んだ後、釉を塗って窯で焼いたもの。

青磁堆花(ついか)

堆花(ついか)土をしぼりだしながら、表面に直接文様を描く方法。黒・白などの有色土を器物の表面に高く盛り上げ、筆または篦(へら) で絵や文様を表す。白泥を用いる場合は特に白堆ともいう。

これは、単なる青磁でなくて堆花(ついか)というのでしょうね?

これはもっとわからない。とにかくきれいな青磁?白磁?である。とっても控えめな模様があります。

粉青沙器象嵌印花

印花:陶器の表面に木や陶器の判を押し、そこに 白土などを埋め込んだ後、釉を塗って窯で焼いた もの。

粉青沙器掻落し(かきおとし)

掻落し(かきおとし):生乾きの器表に素地とは色の異なる化粧土をかけ、文様を残して周辺部を削り落とし、 素地の色を出す方法。素地と化粧土との色の対比によって文様が効果的に表されます。

粉青沙器線刻

白磁鉄絵

やきものの素地に,鉄を含有する顔料〈鉄絵具〉で,釉下に絵文様を描く技法。またはその作品。鉄絵は黒~茶褐色に呈色する。釉(うわぐすり)は透明釉であるのが一般的。鉄絵はとても多い。シンプルで味があるから、面白い。一回鉄絵を作ってみよう。

辰砂(シンシャ)

辰砂釉は銅赤釉ともいわれ、銅によって赤く発色させる釉薬です。 同じように釉薬をかけてもひとつひとつ個性的な赤色に仕上がる。

これは辰砂かな?鉄絵かな?

ふつうは次のようにちょろっと赤が入っているのが多いのですが。青磁象嵌辰砂。

白磁青花(染付) 日本では染付、コバルトの呉須(ゴス)で青を出す。

白磁:白い素地と無色透明の釉の組合せからなる白色の磁器。とってもシンプルな説明ですね。

どうも、いろいろ間違っている可能性が高いです。まず、これらの写真には中国の陶磁器が混じっているようだ。青磁と白磁の中間的なものはどちらに区別していいかよくわからない。 辰砂は珍しいので、鉄絵と間違っているかもしれない。 絞胎(コウタイ)、刷毛目(ハケメ)、粉引(コヒキ)、が見つからない。粉引の白は液状の白化粧土に作品全体を付けたり、 柄杓でかける。きっと白磁と書いたやつの一部がコヒキなのだろう、よくわからない。 絞胎(コウタイ)というのは、異なる色の土の板を、重ねて叩き伸ばしたもので形を作り、表面に縞模様を表す方法。 ちょっと変わった感じの焼き物。

こんな感じですが、撮った写真の中にはなかった。

などなど。写真の説明がまちがっていたらお知らせください。訂正します。中央博物館の目録と照らし合わせれば正確なところがわかるのですが、それはまたいずれということにしましょう。

粉青沙器(フンセイサキ)というのは、李朝が高麗の青磁窯を維持できなくて、陶工が四散して食いつなぐうちに、青磁の質が低下、それを隠すために白化粧をして、そこから粉青沙器(フンセイサキ)が生まれた。 とネットで韓国の方の陶芸の専門家がコメントしている。 素朴で、自由であったために、当時の日本の美意識がこの庶民の焼き物を拾いあげ、日本でどんどん発展していったという経緯らしい。 李朝に入って青磁が衰退し、粉青沙器がとってかわったと書かれるより、このコメントはとっても納得する。青磁はなんといっても魅力的で衰退する理由がわからなかった。 ピリッとした白磁がなくて、どれが白磁かいなと思っていたのは、どうもピリッとした白磁が作れなくなって、コヒキなどでごまかすようになったと考えるとすごく納得してしまう。ピリッとしたやつは中国産かもしれない。韓国ではとても彩色に向かう余裕がなかったに違いない。この微妙なお兄さんと弟の関係は、この後もずっと頭を離れません。また後ほど議論しましょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます