2025年3月28日、雨の中レンタサイクルを借りて牽牛子塚古墳・越塚御門古墳などを

訪問しましたので写真紹介します。

上の写真は北西から観た牽牛子塚古墳・越塚御門古墳

牽牛子塚古墳・越塚御門古墳は建造された当時に復元され2022年3月6日から公開されています。

内部の見学を含めて見学の詳細は下記公式サイトで確認できます。

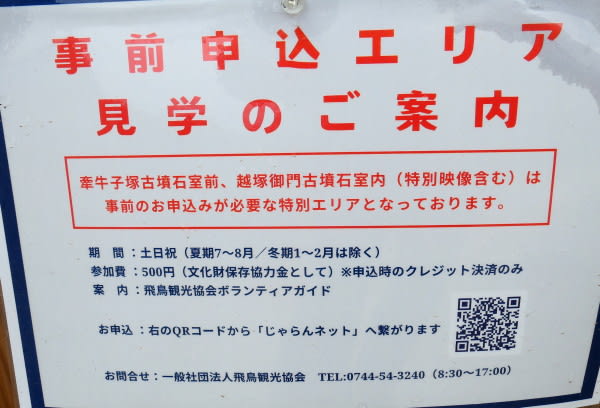

上の写真は石室の見学に関する現地の掲示

上の写真は南東から観た牽牛子塚古墳・越塚御門古墳の遠景

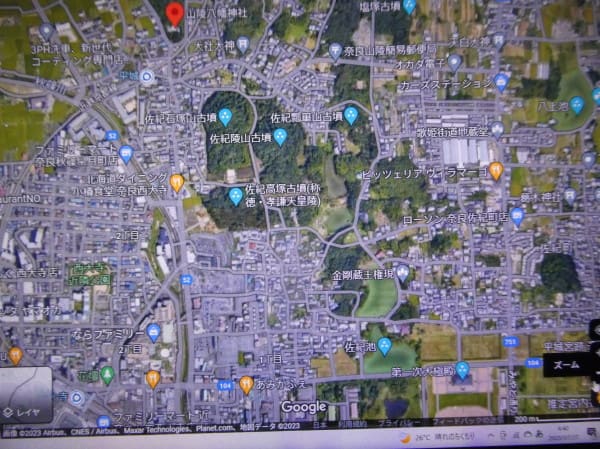

牽牛子塚古墳・越塚御門古墳の所在地は奈良県高市郡 明日香村越189他

Googleマップを添付しておきます。

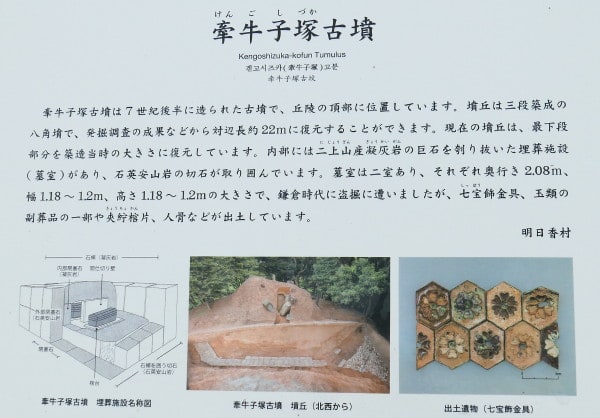

牽牛子塚古墳

牽牛子塚古墳は、7世紀後半ごろ築造され、八角形を3段重ねた形の古墳。

宮内庁は、同県高取町の古墳を斉明陵として指定しているが、研究者は日本書紀などの

記述や天皇陵に多い八角墳の特徴から牽牛子塚古墳を斉明陵とみる。

別名、アサガオ塚とも呼ばれます。

被葬者は斉明天皇と娘の間人皇女を667年2月に合葬

上記は日本書紀の記述からほぼ確実とみられています。

但し、宮内庁の陸墓指定では斉明天皇陵は車木ケンノウ古墳(高取町)

=小市岡上陵(おちのおかのうへのみさき)と比定

=小市岡上陵(おちのおかのうへのみさき)と比定

上の2枚の写真は日本書記の記述部分

出典:2023年5月10日放送 NHK総合テレビ 歴史探偵 名作選 飛鳥の古墳ツアー

関連の記述として

日本書紀の天智天皇の六年の春二月に雨豊財重日足姫天皇(斉明天皇)と

間人皇女とを小市岡上陵に合葬したが、この日、皇孫、太田皇女を陵前の

墓に葬ったとの記述がある。

間人皇女とを小市岡上陵に合葬したが、この日、皇孫、太田皇女を陵前の

墓に葬ったとの記述がある。

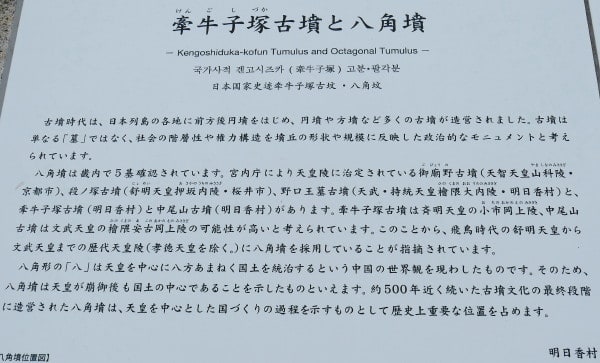

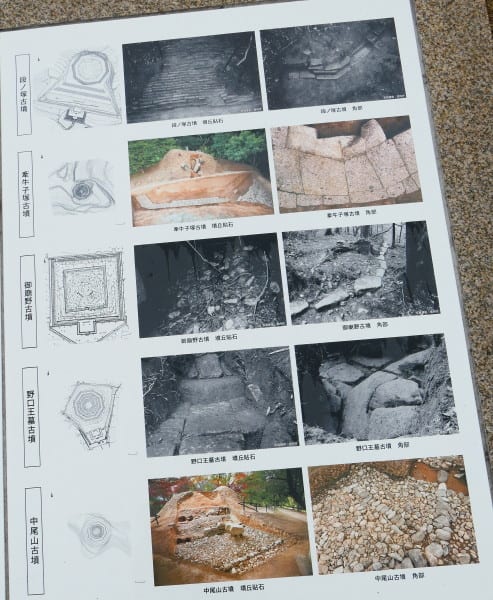

上の3枚の写真は牽牛子塚古墳及び八角墳の現地説明板

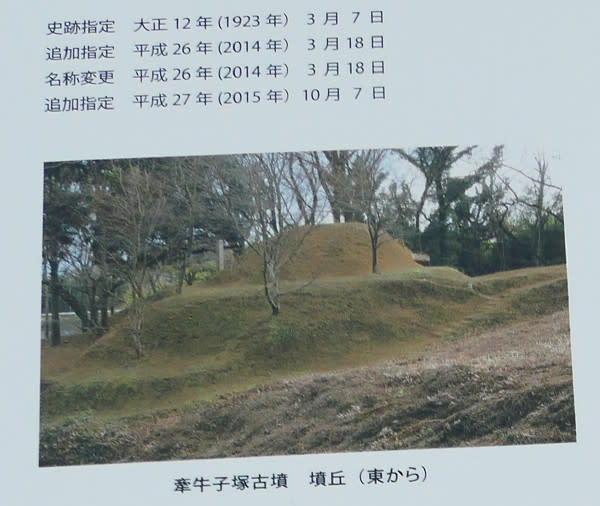

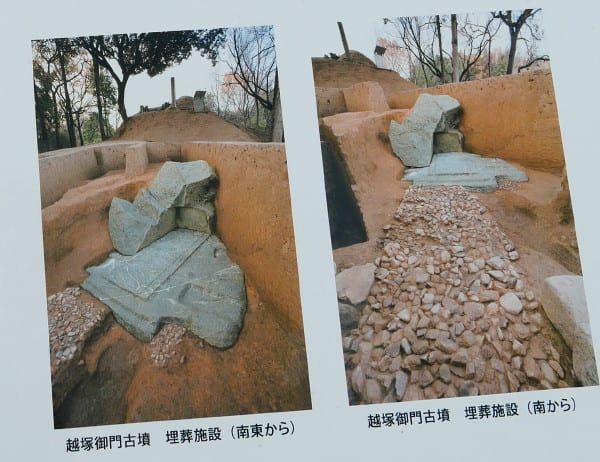

上の2枚の写真は発掘時の写真

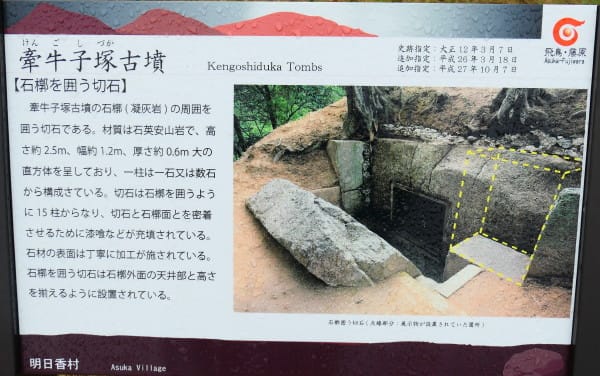

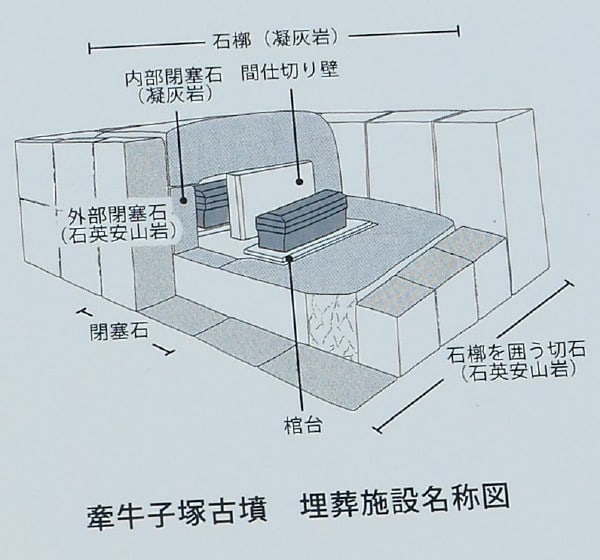

上の2枚の写真は牽牛子塚古墳の石室に関する現地説明板

上の写真は斉明天皇のイメージ絵

出典:明日香村埋蔵文化財展示室の展示 2025-3-28撮影

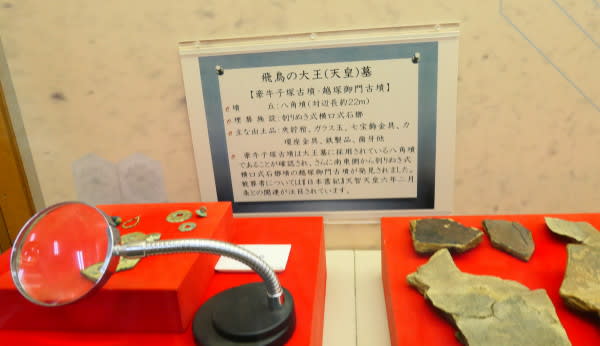

牽牛子塚古墳の副葬品

上の写真は現地説明板

上の写真は明日香村埋蔵文化財展示室の牽牛子塚古墳の副葬品展示

出典:2025年4月2日(水)10ch読売テレビ 若一調査隊

上の2枚の写真は私が撮った明日香村埋蔵文化財展示室の展示

撮影:20205-3-28

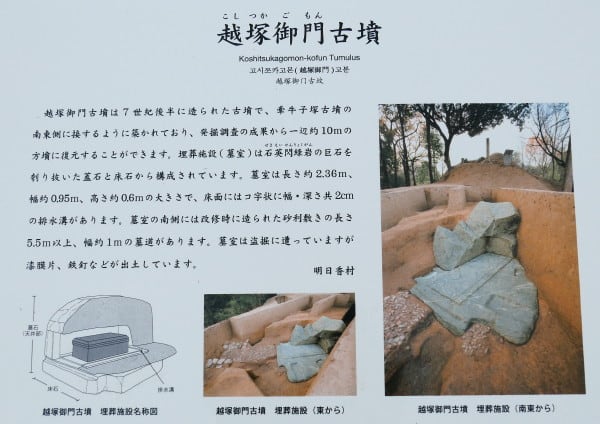

越塚御門古墳

上の写真は越塚御門古墳の現地説明板

被葬者は日本書紀の記述から斉明天皇の孫の大田皇女とされています。

上の写真の黄色矢印が越塚御門古墳です。

出典:2023年5月10日放送 NHK総合テレビ 歴史探偵 名作選 飛鳥の古墳ツアー

越塚御門古墳の発見の経緯についてWikipediaでは次のように纏められています

2010年10月中旬、牽牛子塚古墳周辺の発掘現場を埋め戻す最中、明日香村教育委員会の

技師である西光慎治は、古墳の南東約20mに埋まっていた1mほどの石に人為的に割れた

痕跡があったため、気になってその周辺を発掘したことが発見に繋がった

上の写真はNHK番組歴史探偵で解説された西光慎治さん

出典:2023年5月10日放送 NHK総合テレビ 歴史探偵 名作選 飛鳥の古墳ツアー

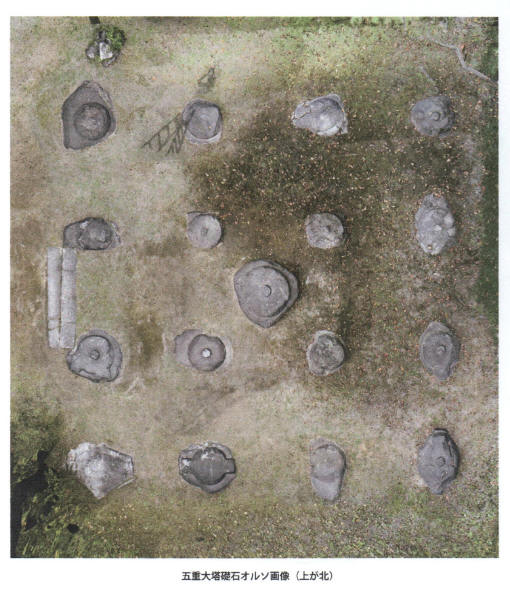

牽牛子塚古墳 と越塚御門古墳の配置

上の写真は現地説明板による配置図

上の写真はNHK「歴史探偵」で紹介の牽牛子塚古墳・越塚御門古墳(陵前之墓)

出典:2023年5月10日放送 NHK総合テレビ 歴史探偵 名作選 飛鳥の古墳ツアー

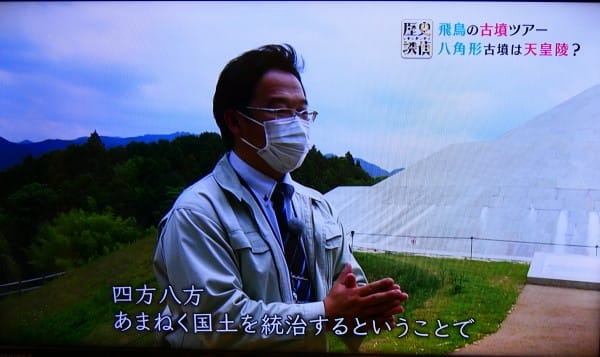

八角形の古墳

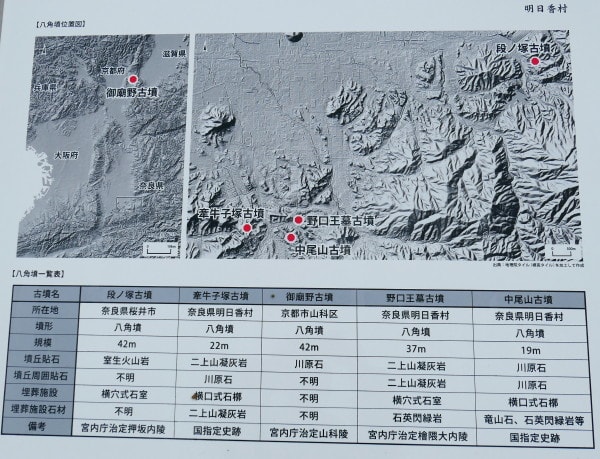

上の写真は八角形の古墳(5つの八角形天皇天皇陵)に関する現地説明板

645年を境として四角形(蘇我氏の影響)から八角形の天皇陵墓が採用されていきました。

下記は5つの八角形天皇陵

段ノ塚古墳 34代 舒明天皇(在位629年-641年)

牽牛子塚古墳 35代 皇極天皇(在位642年-645年)?

&37代 斉明天皇?(在位655年-661年)

御廟野古墳(山科陵) 38代天智天皇(在位661年-668年)

野口王墓古墳 40代 天武天皇(在位673年-686年)

41代 持統天皇(在位690年697年)

中尾山古墳 42代 文武天皇?(在位697年-707年)

御廟野古墳は飛鳥ではなく京都府山科区にあります。

上の写真はNHK総合テレビ「歴史探偵」で説明された5つの八角形天皇陵

出典:2023年5月10日放送 NHK総合テレビ 歴史探偵 名作選 飛鳥の古墳ツアー

上の写真も同じく八角形の天皇陵の仕様及び所在地に関する現地説明板

飛鳥に関する下記動画にGooで共有

鈴木亮平、ご飯を食べる時のしあわせそうな表情にほっこり【いざいざ奈良 新CM「飛鳥編」】

関連ブログ