JR住吉駅南側にある水車広場には水車のモニュメント、石臼の展示と水車に関する説明板が

展示されています。2016年7月3日に訪問し写真を撮ってきましたので紹介します。

上の2枚の写真は上述の水車広場の展示全体の遠景。

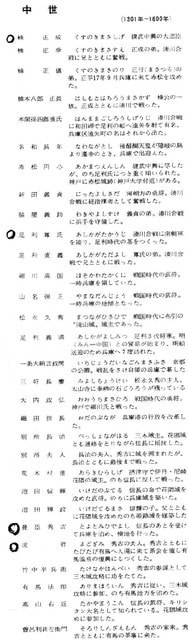

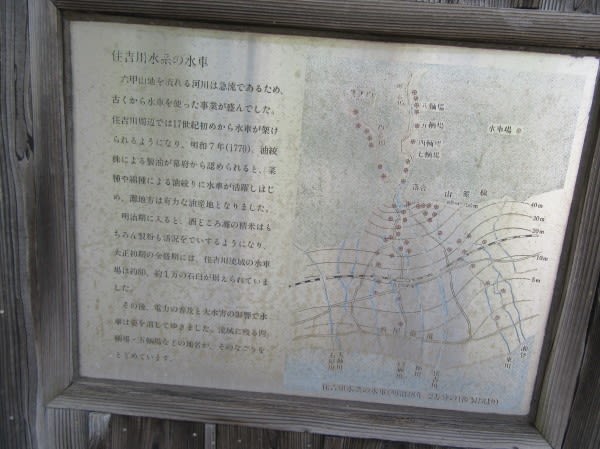

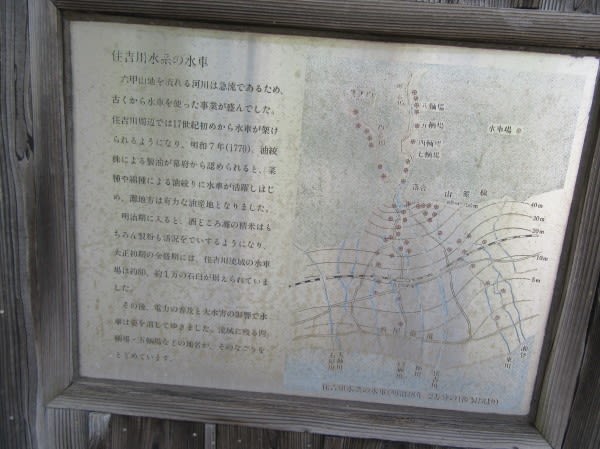

上の写真は住吉川水系の水車と題した説明板

住吉川水系には、大正初期の最盛期には、約80箇所の水車場に約1万個の石臼が据えられていました

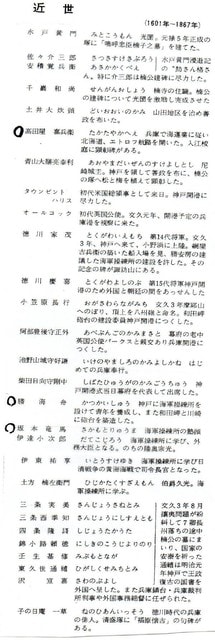

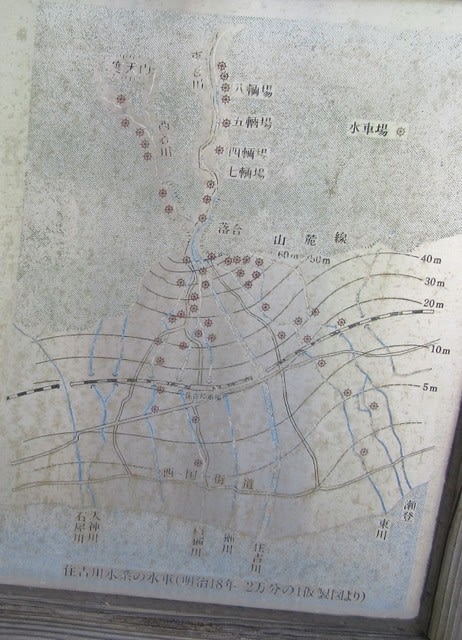

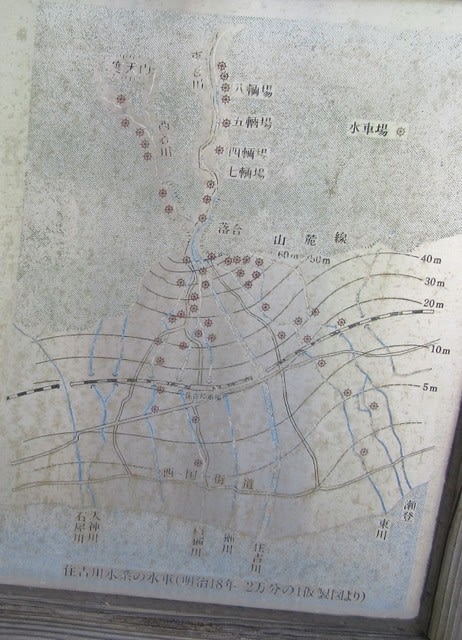

上の写真は明治18年(1885)に製図された2万分の1の地図に書かれた水車です。(説明板の拡大)

数を数えると52の水車場が確認できました。

江戸時代には水車新田と呼ばれる村があります。

大国正美氏の著書「古地図で見る神戸」2013年11月30日初版のPage165-167によれば紀伊国(和歌山)

那賀郡野中村の田林勝右衛門が享保9年(1724)と享保15年(1730)幕府に水車業を生業とした

特殊な新田村の開発を願い出た。ただ地形が険しく勝右衛門は開発を断念、紆余曲折の結果

享保20年(1735)大利五右衛門が譲り受けて開発に成功した。

水車は菜種から菜種油(灯油)を得るための動力として作られ水車12輌で許可を得たが寛延4年

(1751)まで増設が認可され19輌にまでなった。この19輌を古水車と呼び安永4年(1775)に

許可されたものは枝水車と呼ばれた。天明2年(1782)大坂京橋5丁目の日野屋庄左衛門が武庫郡

莵原郡、八部郡に持っていた水車5輌の営業権も買収し水車新田が管理する菜種油製造用の水車は

15人25輌であった。

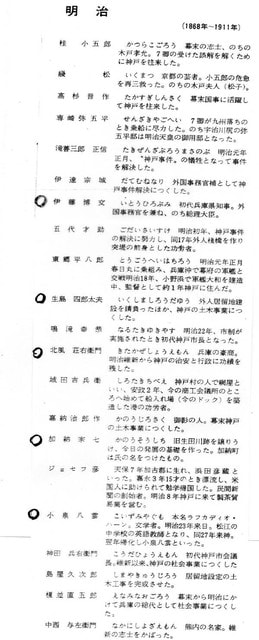

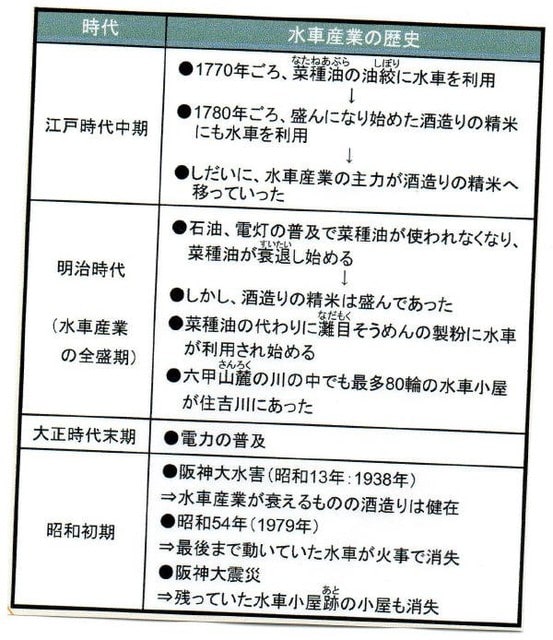

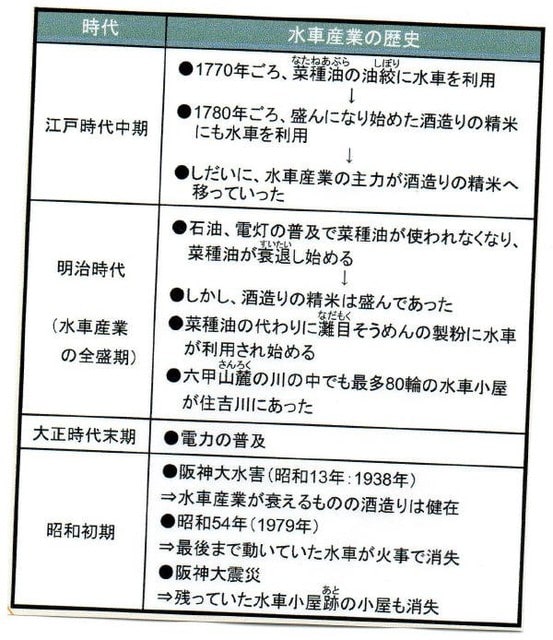

上の写真は 国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所が作成した住吉川物語のPage32に掲載の

住吉川水系の水車の盛衰に関する記述です。

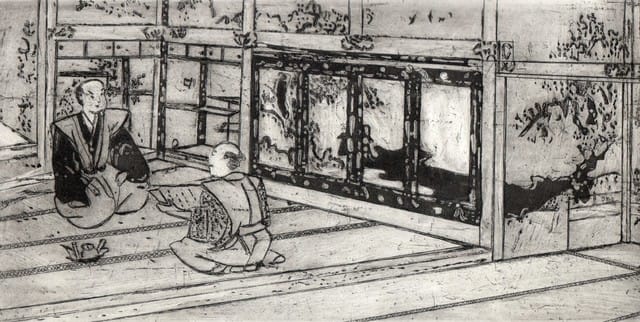

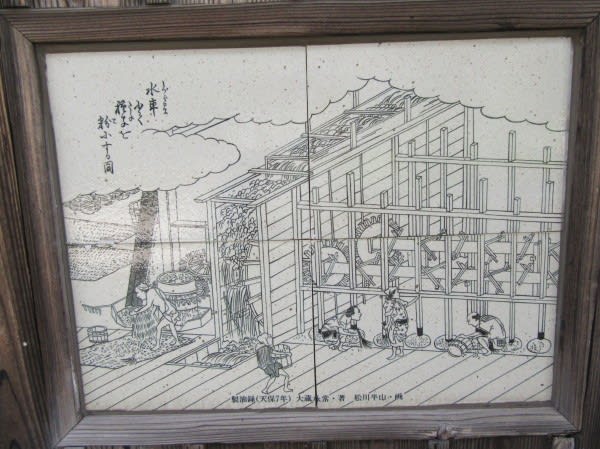

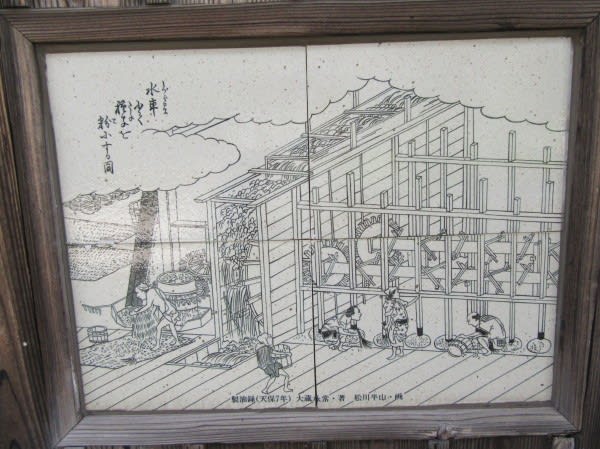

上の写真は天保 7年(1836)の精油所

上の写真は大正後期(1920年頃)の精米所

説明板には「住吉川上流の精米所。精米所へは"ごろた"という牛車で、1車につき玄米・白米を

5俵ぐらい積んで牛車で米を運びました。

右の木床は下流の水車に流す水路です。(大正後期、菊正宗)」 と書かれています。

上の写真は大正後期(1920年頃)の精米所の内部(菊正宗 提供)

上の写真は昭和58年(1983)頃の水車小屋跡

上の写真は引き石臼(ひきいしうす) 船引栄蔵 氏提供

上の写真は米搗き臼(こめつきうす) 坂田茂二 氏 提供

酒米を精白するのに使用されました。

上の写真は胴搗き臼(どうつきうす)

線香の原料を粗く砕くのに使用されました。

展示されています。2016年7月3日に訪問し写真を撮ってきましたので紹介します。

上の2枚の写真は上述の水車広場の展示全体の遠景。

上の写真は住吉川水系の水車と題した説明板

住吉川水系には、大正初期の最盛期には、約80箇所の水車場に約1万個の石臼が据えられていました

上の写真は明治18年(1885)に製図された2万分の1の地図に書かれた水車です。(説明板の拡大)

数を数えると52の水車場が確認できました。

江戸時代には水車新田と呼ばれる村があります。

大国正美氏の著書「古地図で見る神戸」2013年11月30日初版のPage165-167によれば紀伊国(和歌山)

那賀郡野中村の田林勝右衛門が享保9年(1724)と享保15年(1730)幕府に水車業を生業とした

特殊な新田村の開発を願い出た。ただ地形が険しく勝右衛門は開発を断念、紆余曲折の結果

享保20年(1735)大利五右衛門が譲り受けて開発に成功した。

水車は菜種から菜種油(灯油)を得るための動力として作られ水車12輌で許可を得たが寛延4年

(1751)まで増設が認可され19輌にまでなった。この19輌を古水車と呼び安永4年(1775)に

許可されたものは枝水車と呼ばれた。天明2年(1782)大坂京橋5丁目の日野屋庄左衛門が武庫郡

莵原郡、八部郡に持っていた水車5輌の営業権も買収し水車新田が管理する菜種油製造用の水車は

15人25輌であった。

上の写真は 国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所が作成した住吉川物語のPage32に掲載の

住吉川水系の水車の盛衰に関する記述です。

上の写真は天保 7年(1836)の精油所

上の写真は大正後期(1920年頃)の精米所

説明板には「住吉川上流の精米所。精米所へは"ごろた"という牛車で、1車につき玄米・白米を

5俵ぐらい積んで牛車で米を運びました。

右の木床は下流の水車に流す水路です。(大正後期、菊正宗)」 と書かれています。

上の写真は大正後期(1920年頃)の精米所の内部(菊正宗 提供)

上の写真は昭和58年(1983)頃の水車小屋跡

上の写真は引き石臼(ひきいしうす) 船引栄蔵 氏提供

上の写真は米搗き臼(こめつきうす) 坂田茂二 氏 提供

酒米を精白するのに使用されました。

上の写真は胴搗き臼(どうつきうす)

線香の原料を粗く砕くのに使用されました。