2020年3月3日、大津市坂本で明智光秀の所縁の場所を訪ね歩きました。

本日はその第9回で宇佐山城跡と宇佐八幡宮を紹介します。

宇佐山城は琵琶湖の南西、近江国と山城国を隔てる比叡山塊の南に位置する標高336mの

宇佐山山頂に築かれた山城です。宇佐山城は織田信長が森可成に命じて築かせた城で、

森可成の死後の元亀2年(1571)に明智光秀が入城し、「比叡山焼き討ち」の拠点とした城です。

シリーズ過去の記事:

第1回 坂本城本丸跡

第2回 明智光秀像と坂本城跡公園

明智光秀の略年譜を掲載

第3回 東南寺

第4回 坂本城址の石碑

第5回 明智塚

第6回 聖衆来迎寺

第7回 石積みの郷公園

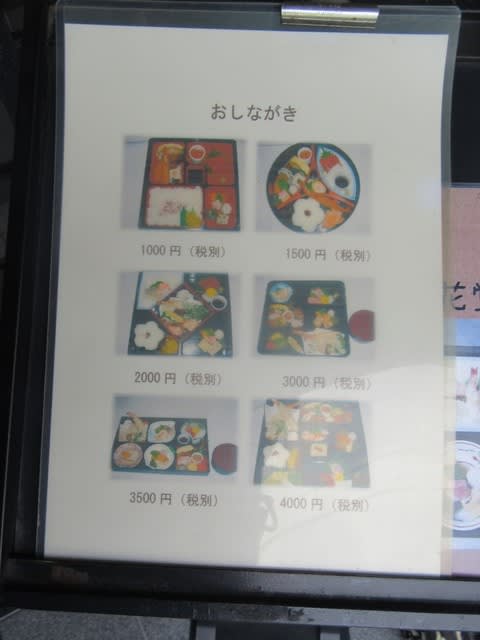

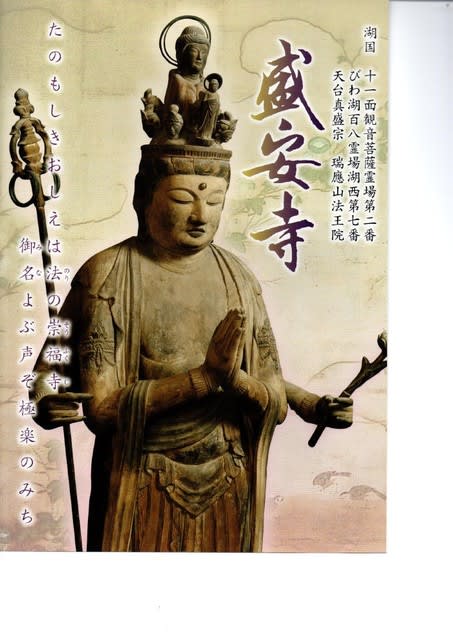

第8回 盛安寺

宇佐山城跡

宇佐山城の文献上の初見は、奈良・興福寺の僧である多聞院英俊が記した『多聞院日記』で、

永禄13年(1570)3月20日の稿に、「信長が配下の森可成に命じて宇佐山に築城させ、

江南と京都を結ぶ道路を封鎖した」と記されています。4月23日に元亀に改元。

元亀元年(1570)9月16日から同年12月17日までの志賀の陣で戦場の一つとなった場所である。

上の写真は宇佐八幡宮下の宇佐山城址への入り口

上の写真は地元の志賀小学校が山上の主郭(本丸)に至る道に道しるべを作成しています。

赤いリボンなどもつけられていました。

しかしながら、当日は単独行動で何か異変があってはいけないので自重し登坂を途中で中止しました。

山城探索の好きな人達が詳しく山頂までの紹介をされていますのでリンクさせて頂きます。

https://signboard.exblog.jp/28885263/

https://www.jiji.com/jc/v4?id=usayama010001

https://ameblo.jp/danhaya/entry-12373755522.html

上の写真は京阪南滋賀駅付近から臨む宇佐山 頂上(本丸跡)にはNHK、民放のアンテナが

建っているそうです。

宇佐八幡宮

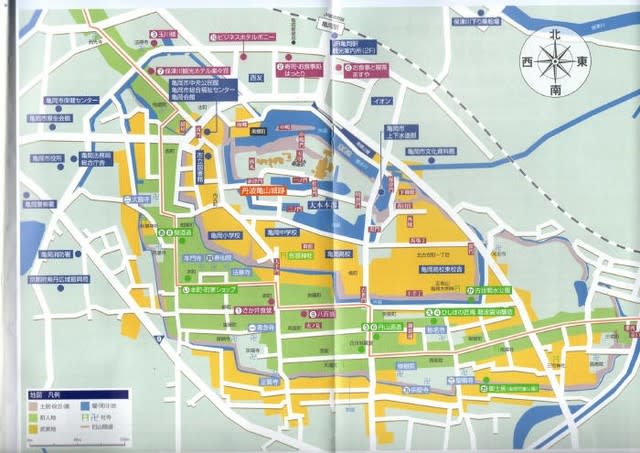

住所:大津市神宮町13 御祭神:八幡大神(応神天皇)

創建:治暦元年(1065) By 源頼義

Goo地図を添付しておきます。

外観遠景

上の写真は正面からみた宇佐八幡宮

上の写真は側面からみた宇佐八幡宮

御足形

上の写真は御足形の神域。説明書によれば錦織郷に居を構えていた源頼義

(源頼朝の5代前)が八幡宮を創建せんと検分の時この岩の上に神鳩が現れ頼義公を

建立の地に導いた。依って治暦元年(1065)宇佐八幡宮が建立された。

金殿井

上の写真は天智天皇(626-672)が病気を癒したとの伝承がある霊泉で

1,351年前、中臣之金によって発見されたことから金殿井と呼ばれています。

境内の紹介をもう少し詳しくしたいのですが30,000字の制限からこの辺で終えます