NHK総合テレビ2020年4月18日19:30より放送の下記放送を視聴しました。

ブラタモリ「奈良・飛鳥~なぜ飛鳥は日本の国の礎となったのか?~」

「ブラタモリ#162」

【出演】タモリ、浅野里香アナ【語り】草彅剛

案内人は奈良大学文学部(日本考古学)准教授の相原嘉之さん

国立奈良文化財研究所 飛鳥資料館 主任研究員(建築史学)西田紀子さん

飛鳥寺住職 植島寶照さん

番組で訪れた明日香村の各場所について過去に書いたブログも利用して詳細に

紹介します。特記していないものは番組からの写真です。

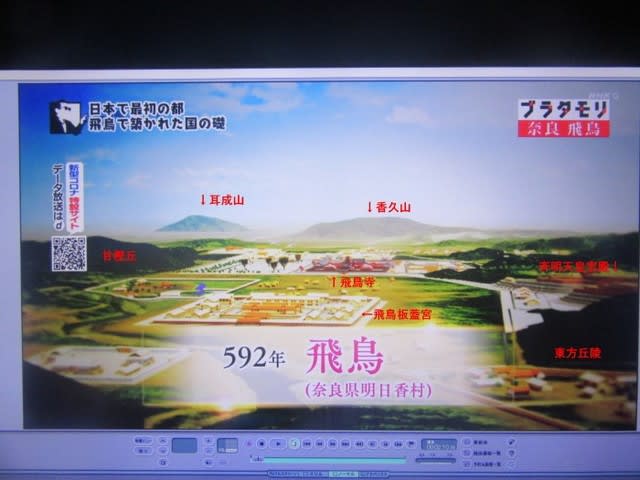

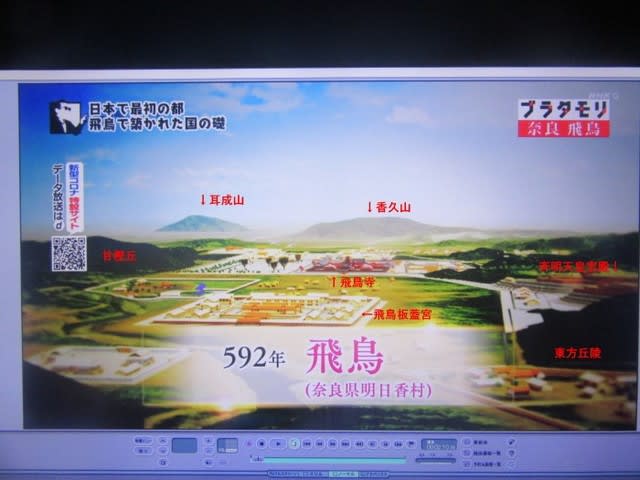

日本の都の歴史

上の写真は日本の首都の歴史を示したパネルです。

飛鳥の都は推古天皇が最初に築いた豊浦宮に始まり各所に宮殿が移動しています。

豊浦宮(現在の向原寺)の訪問記にリンクしておきます。

https://blog.goo.ne.jp/chiku39/e/490b81e68e893bf2a1ee37cad9b94018

飛鳥における宮城の変遷についてWikipediaより引用紹介します。

豊浦宮(とゆらのみや)は592年、崇峻天皇が暗殺されて推古女帝が即位した時に建てられた

宮殿である。豊御食炊屋姫(とよみけかしきやひめ)は推古天皇(554-628)の和風諡号である。

推古天皇の即位年月日は崇峻天皇5年(592)12月8日(新暦換算では593年1月15日)

だが、急な即位であったため蘇我氏の邸宅の一画を間借りした程度の仮殿であったと考えられます。

その後は推古天皇の小墾田宮、舒明天皇の飛鳥岡本宮と田中宮、皇極天皇の飛鳥板蓋宮、斉明天皇の

飛鳥川原宮と後飛鳥岡本宮、 天武天皇・持統天皇の飛鳥浄御原宮と約100年間、飛鳥に

宮殿が建設された。

日本の首都の変遷という題で小生もブログを書いています。(下記にリンク)

https://blog.goo.ne.jp/chiku39/e/3a0a3892cf0807e10da61650d675040c

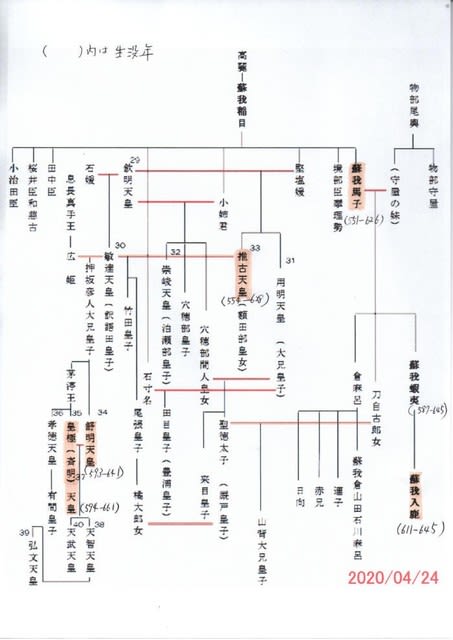

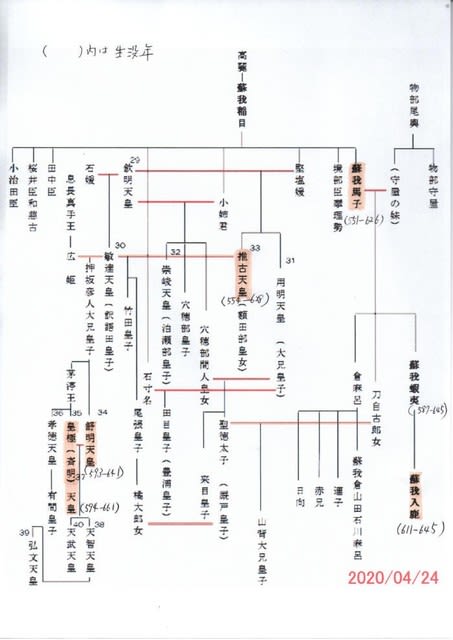

番組のテーマ「石と水の都 飛鳥」の時代に関連した蘇我氏と天皇の系図を添付

出典:某氏のサイトより一部、筆者が加筆

乙巳(いっし)の変、大化の改新

明日香村に史跡として残る板蓋宮は、645年7月10日(皇極天皇4年6月12日)

に発生したクーデター(乙巳の変)の舞台となった。

この日、皇極天皇の眼前で大臣の次期後継者である蘇我入鹿が刺殺される

という凶行がなされ、翌日(6/13)蘇我入鹿の父蘇我蝦夷が自邸に火をつけて

自害したことで蘇我氏宗家は滅亡した。ここから「大化の改新」と呼ばれる

政治改革が始まることになる。

番組では宮殿跡で、大化の改新のきっかけ・蘇我入鹿暗殺の現場を再現!?

参考ブログ:伝 飛鳥板蓋宮跡(乙巳の変の舞台)と蘇我入鹿の首塚 on 2016-10-6

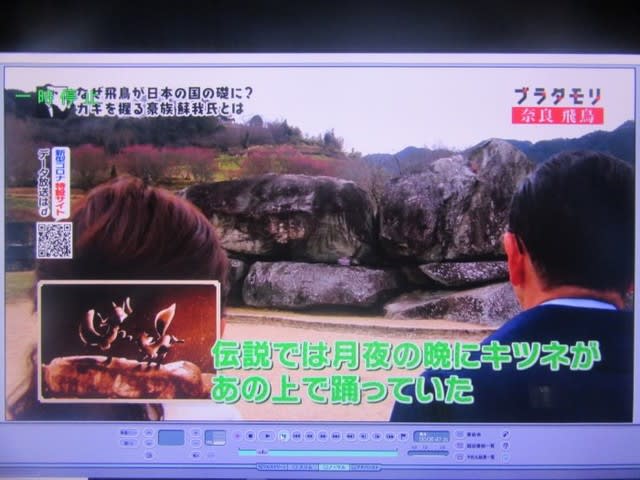

石舞台古墳

月夜の晩にキツネが石の上で踊っていたとの伝説により「石舞台」という

名称になったとの解説がありました。

訪問記:奈良散策記 その6 石舞台古墳

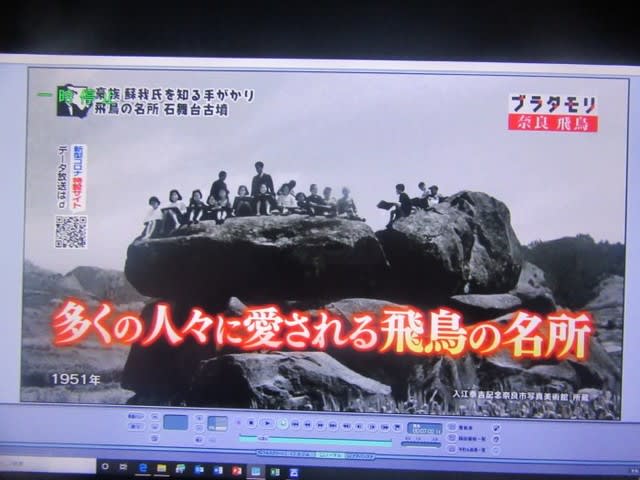

上の2枚の写真は石舞台古墳とコンピューターグラフィックでの方墳再現図

古墳の埋葬者は蘇我馬子(551-626)であることはほぼ確実視されています。

いつも修学旅行生や近くの小学生など多くの方で賑わっています

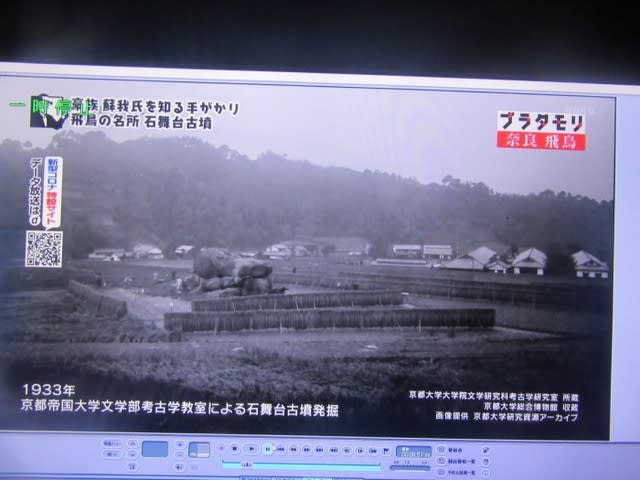

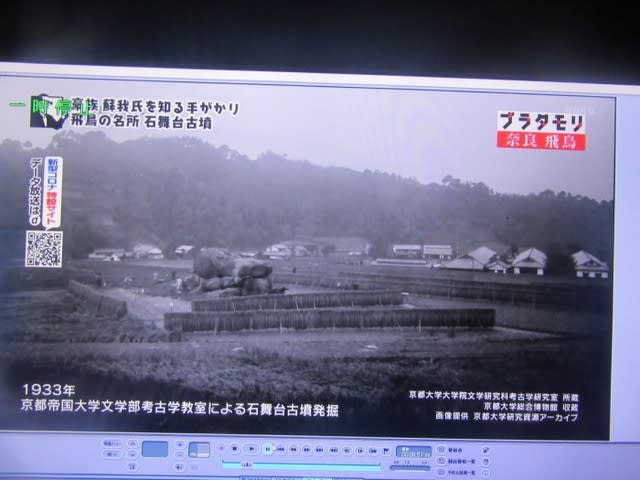

上の写真は1933年の発掘調査の様子

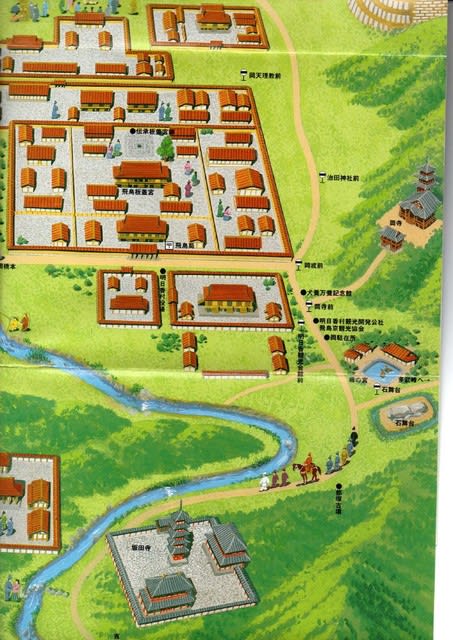

上の写真は石舞台古墳及び飛鳥板蓋宮の絵図

出典:明日香村が作成の飛鳥京絵図(部分)

飛鳥寺

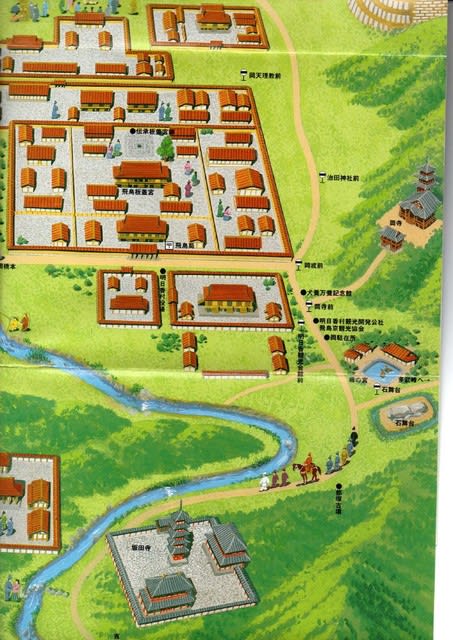

飛鳥寺の本題に入る前に以降に出てくる場所を復原絵図で見て頂きたく添付

出典は明日香村が発行制作した飛鳥京絵図

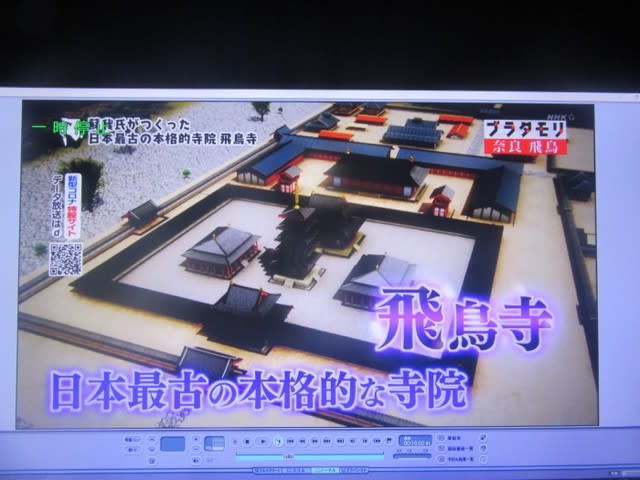

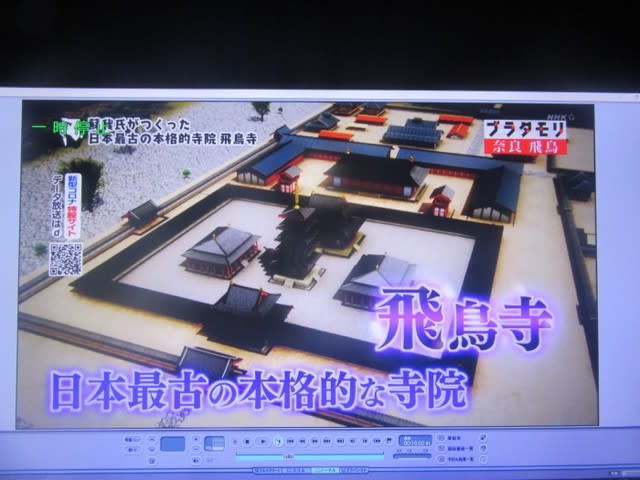

上の写真は飛鳥寺(法興寺)の復元図

タモリさんは写真の上の方の講堂?の礎石を確認されています。

以下は飛鳥寺の縁起(現地説明板より引用)

日本書紀の記述では崇峻天皇元年(588)に蘇我馬子は法興寺を建立することを

計画、同5年(592)には仏堂(金堂)、歩廊(回廊)が完成、推古天皇元年

(593)には塔を起工し、同4年(596)には一応の建物が完成した。

同13年(605)には丈六仏像を造り、同14年(606)に安置とある。日本最古の

本格的な寺院で、その造営に際して多くの博士・工人が朝鮮半島から渡来して

あたっとことが記されている。

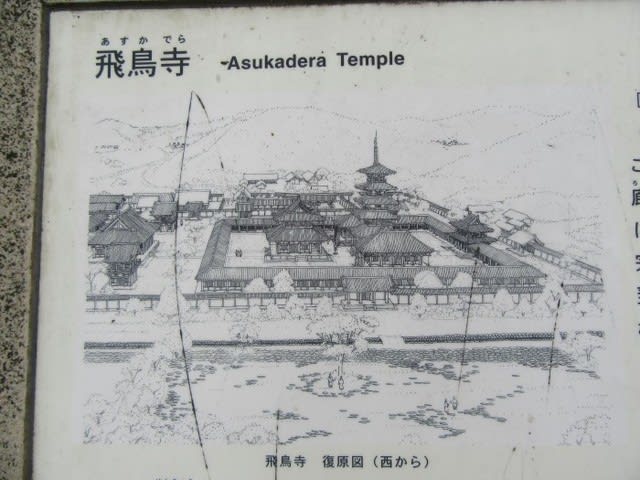

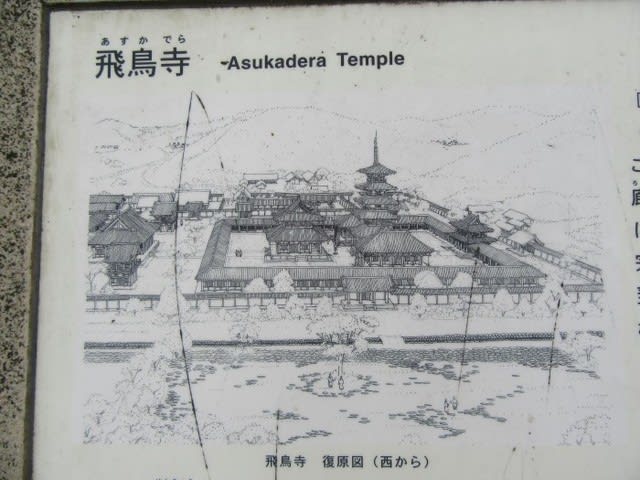

上の写真は飛鳥寺復原図(西から)

出典:現地説明板 撮影:2016-10-6

上の写真は来迎寺に残る礎石の説明 飛鳥寺(法興寺)の講堂跡?

上の写真は飛鳥寺講堂?のコンピューターグラフィックによる再現

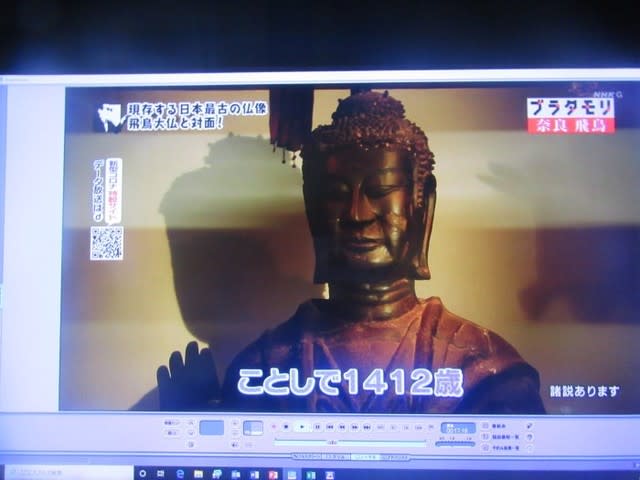

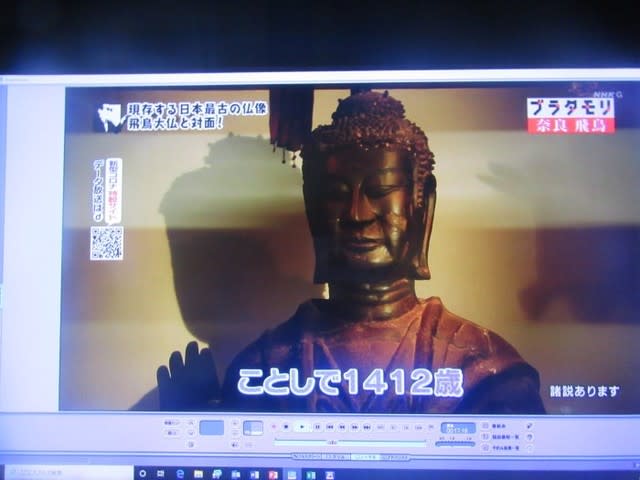

上の2枚の写真は飛鳥大仏

番組では飛鳥大仏が推古天皇17年(609)の作と説明

上の写真は番組で紹介された飛鳥寺の役目

飛鳥は周りを山で囲まれた盆地で防御の要として出入り口当たる場所に飛鳥寺を配置

訪問記:https://blog.goo.ne.jp/chiku39/e/bfda55ad4806db3267a852de10b65213

水落遺跡

飛鳥水落遺跡は昭和47年(1972)に民家建設のための事前調査の際に遺跡が確認され、

1981年以降から本格的な調査が実施された。その結果、建物の規模や性格が明らかになり、

この場所が『日本書紀』に登場する天智天皇10年4月25日(太陽暦では671年6月10日)条

に記された漏刻(ろうこく)とその付属施設であることが確認された。

出土した土器の検討から650年~660年代の間に造営され廃絶したと推定されている。

これは「皇太子時代の中大兄皇子が660年に日本初の漏刻をつくった」という

日本書記の記述と一致している。

上の写真は水落遺跡の遠景

上の写真は水落遺跡の全体が判るもの

地下に埋められた礎石は地震対策で頑丈な構造となっていた証拠。

上の写真は水落遺跡の建物復元図(コンピューターグラフィックによる)

建物内には水時計が設置され、鐘で時刻を知らしていた。(上の2枚の写真)

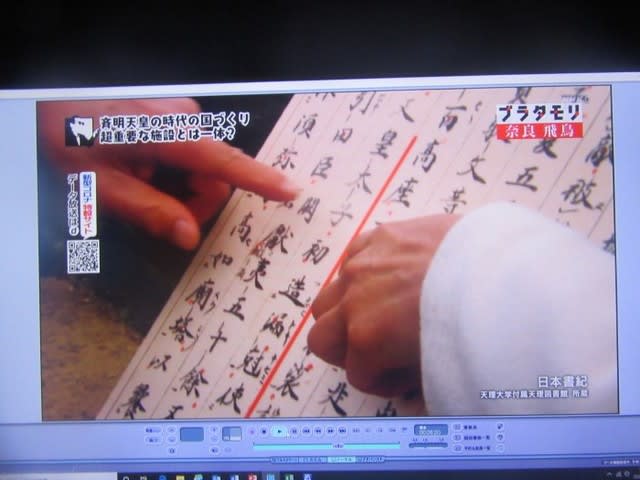

日本書紀に水時計に関する記述がある(上の写真)

上の写真は奈良文化財研究所飛鳥資料館に展示の水落遺跡の模型

写真撮影:2017-2-5

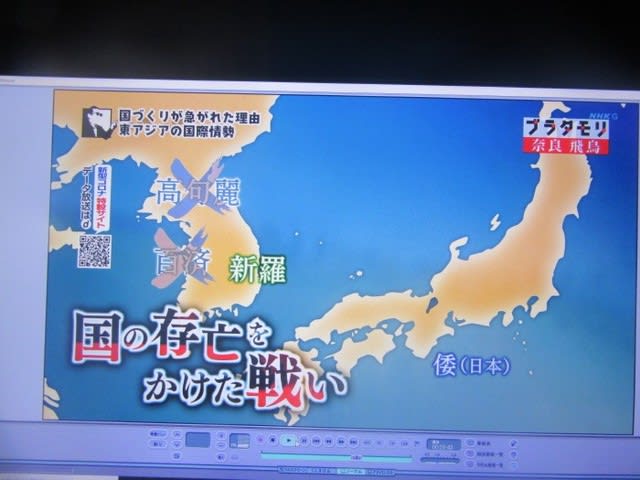

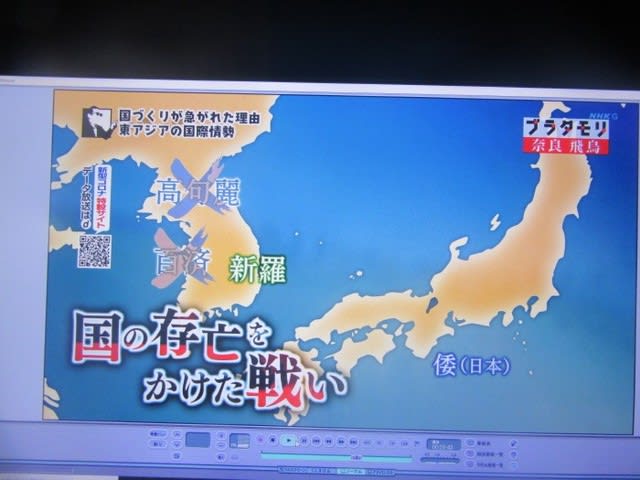

上の写真は飛鳥時代(7世紀)の国際情勢

訪問記:https://blog.goo.ne.jp/chiku39/e/b8e49b997b6541690a0bd43a26cc347b

石神遺跡

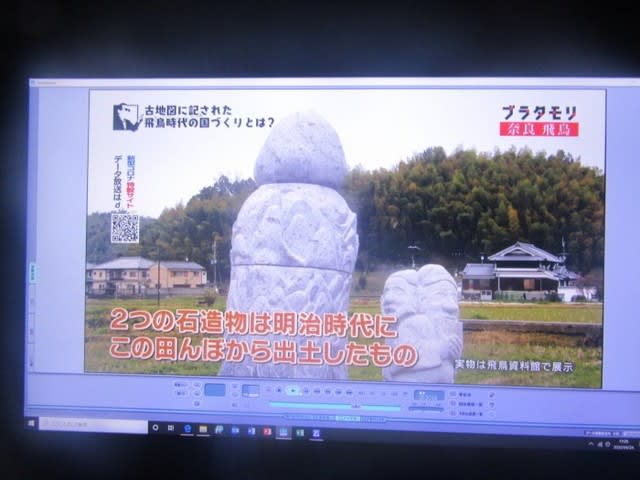

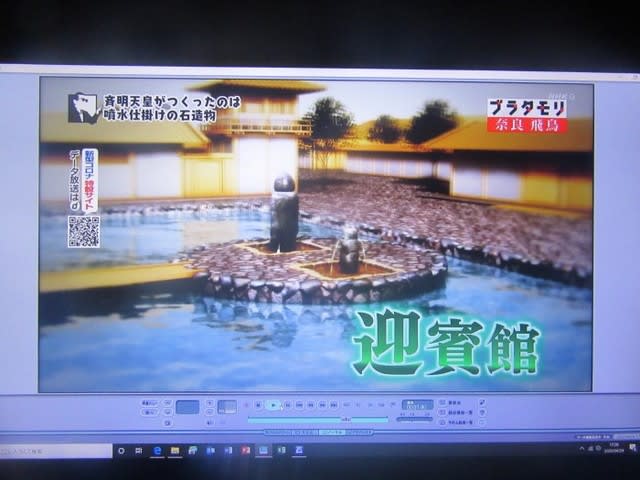

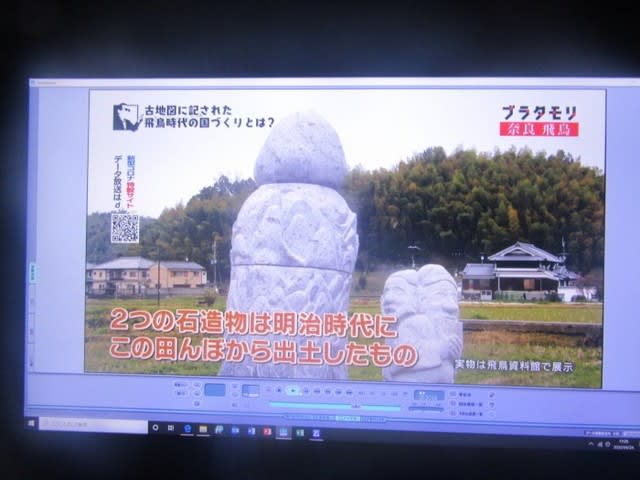

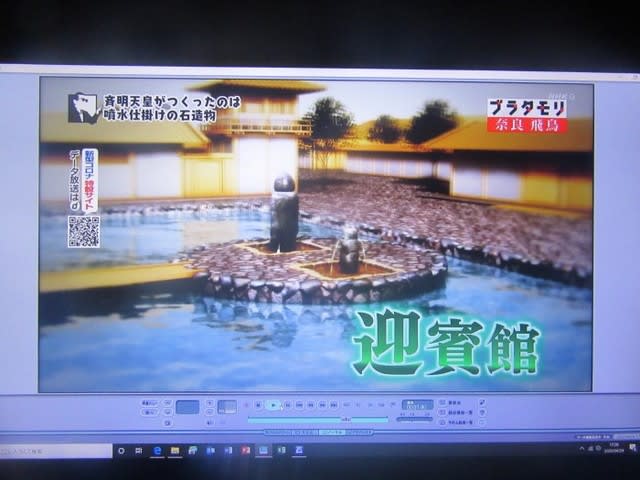

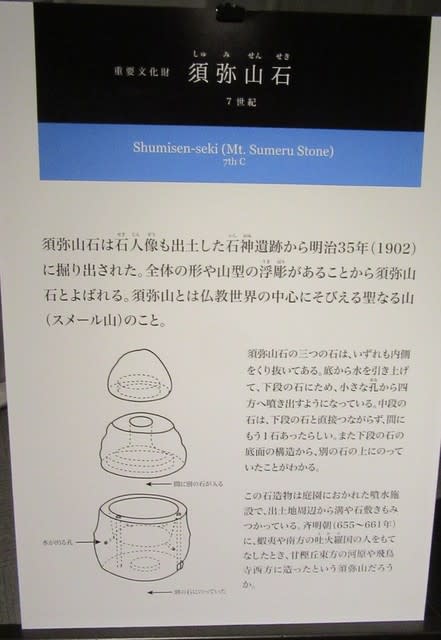

上の2枚の写真は番組で紹介された須弥山石と石人像(貼りぽて)ろ迎賓館

噴水は当時の飛鳥の人々の技術の高さを誇示する目的で制作か?

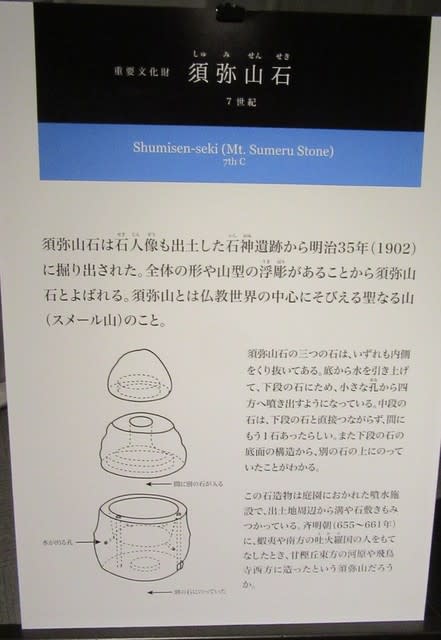

上の2枚の写真は国立奈良文化財研究所飛鳥資料館での須弥山石の展示と説明パネル

撮影:2017-2-5

上の2枚の写真は飛鳥資料館の外庭に展示の石人像(レプリカ)と本物

運河&石の山丘

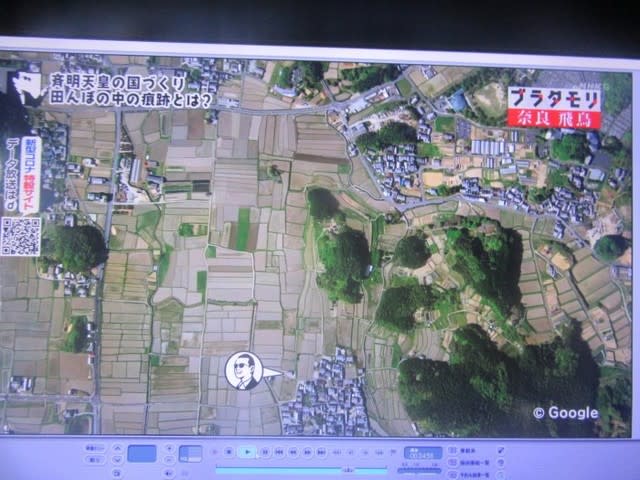

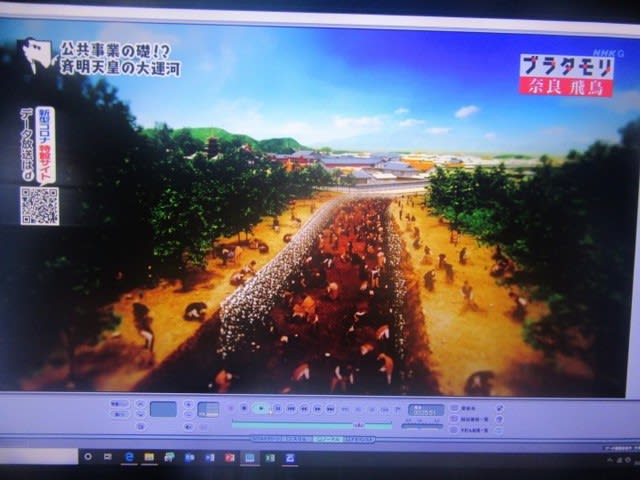

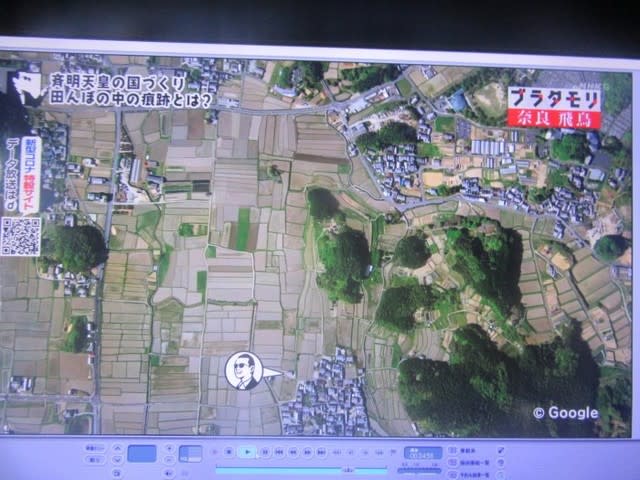

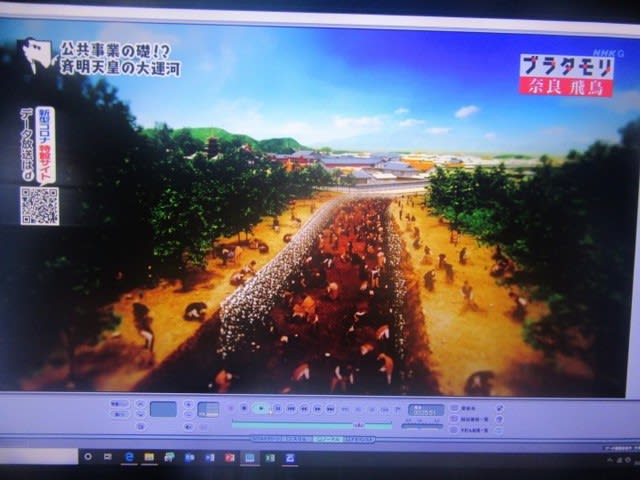

斉明天皇(594-661)香久山から石上山(石上神宮付近か)まで直線距離で

約12Kmになる運河を建設させた。石上山から切り出した石を運んで「石の山丘」

をつくらせたという。それを証明するかのように各地で幅10m、深さ1.3mの

運河遺構がいくつか発見されています。

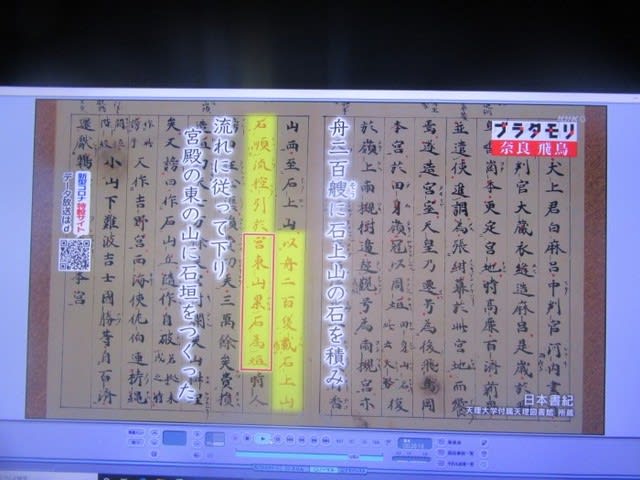

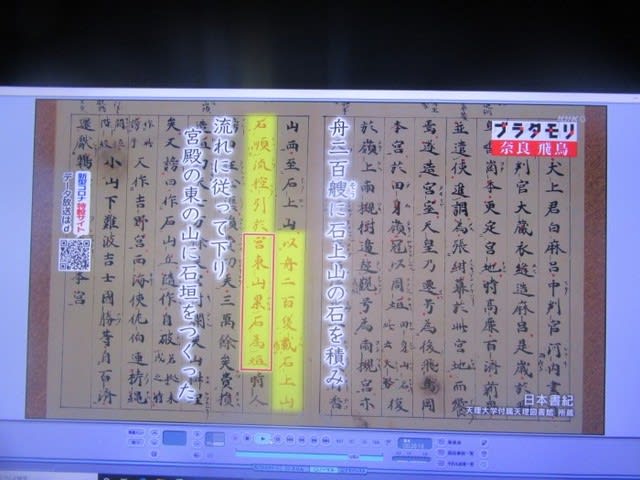

上の写真は日本書紀の記述

上の写真は土木工事のイメージ

上の写真は斉明天皇の宮殿もあったと推定されている石の山丘

上の写真は石垣の遺構 幅は数十メートルにも及ぶ

酒船石&亀形石造物

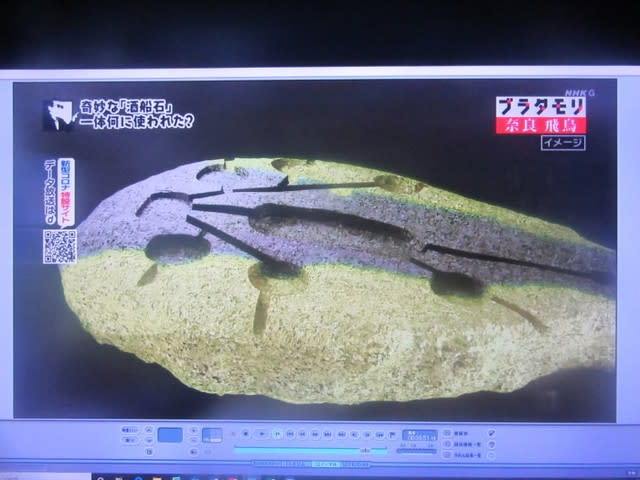

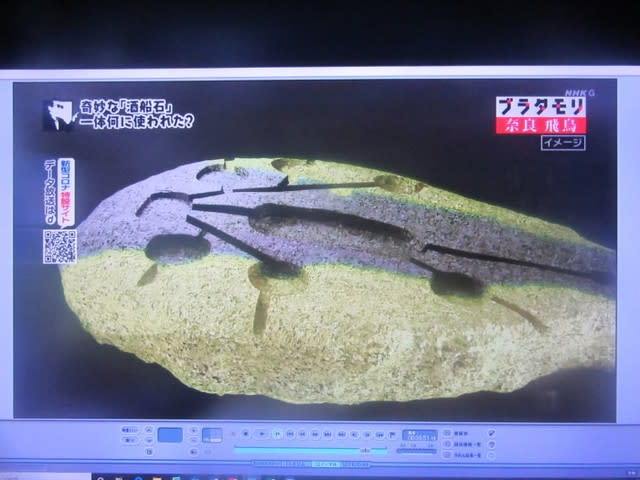

酒船石は明日香村岡の小高い丘陵の上の竹藪の中にあります。

材質は花崗岩で東西5.2m 南北2.3m 高さ1mで石の上に

彫られた皿状のくぼみとそれらを繋ぐ溝があります。

これらは祭祀用、酒を醸造するのに使用、薬を使うのに使用など諸説が

あるがその用途は謎のままである。

祭祀用に使用が一番有力な説

番組では相原先生が笹船石から酒船石と呼び名が変化したとの説を説明されていました

訪問記:https://blog.goo.ne.jp/chiku39/e/e4d76f6a3a0136a117aef9d9ae49e26a

上の2枚の写真は2000年に発見された亀形石造物

斉明天皇の祭祀に関係する遺跡であると推測されています。

石垣の発見により丘陵自体が人工的に作られたことが明らかになった。

日本書記の斉明天皇2年の条に「宮の東の山に石を重ねて垣と成す」という

記述があることがその根拠の一つである。

酒船石遺跡は斉明天皇(皇極天皇)の両槻宮そのものまたはその一部と

推定されています。

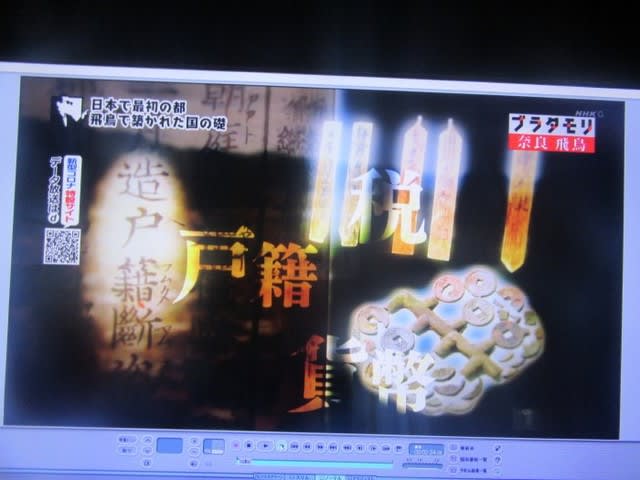

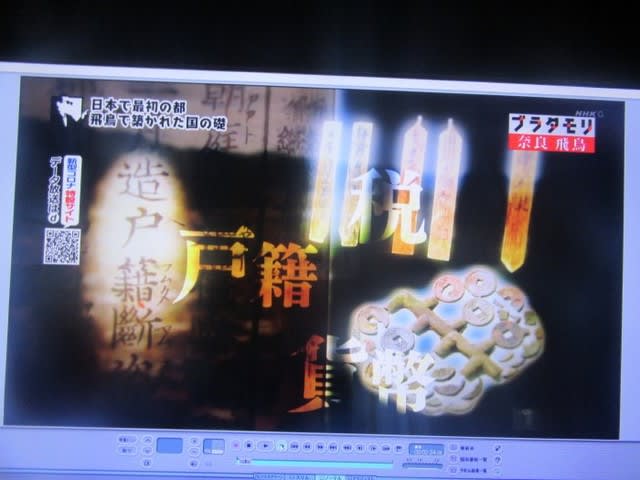

「日本」の国号が用いられる前の時代、ここで国づくりの基礎が始まった

すなわち「戸籍」「税」「貨幣」などが飛鳥から生まれた。