2013年12月23日に京都宇治 黄檗宗総本山萬福寺を訪問した際に山門前の菊舎の句碑の

写真を撮っていますので紹介します。宇治市は私の生まれ故郷です。

まず、菊舎(1752-1826)について簡単に紹介します。

菊舎は江戸時代の俳人で正しくは田上道(たがみみち)と言います。

最初は菊車と名乗っていましたが、天明3年(1783)に菊舎と改めています。

菊舎は俳号で田上菊舎とか29歳で出家した事から菊舎尼とも呼ばれています。

田上菊舎(たがみきくしゃ)は、宝暦2年(1752)長門国田耕(たすき)村

(現下関市豊北町田耕)に藩士の娘として生まれる。

16歳で村田利之助と結婚結婚しましたが24歳で夫と死別し、

16歳で村田利之助と結婚結婚しましたが24歳で夫と死別し、

29歳で出家(萩の清光寺で得度 )して尼となりました。

俳諧の道を志し30歳の時に美濃国(現岐阜県)の俳人傘狂に入門。

その年以降、諸国行脚し俳諧を修行するかたわら、出羽では書、江戸では琴、

大垣では茶、京都では香、長崎で漢詩を学ぶなど多芸であった。

文政5年(1819)67歳で故郷長府に落ち着いた時期もあります。

また武家、公卿、儒者、僧など広い交友をもっていました。

墓所は下関市長府金屋町2-5の徳応寺

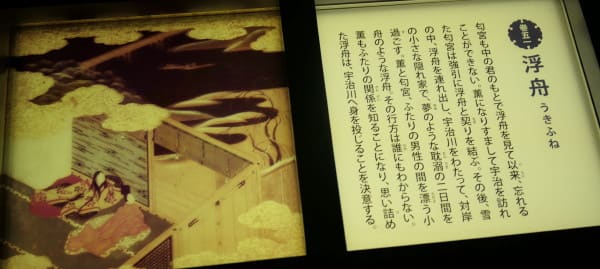

寛政2年(1790)3月に宇治万福寺を訪れた折の作。菊舎尼38歳の時に詠んだ句。

「山門を 出れば日本ぞ 茶摘み唄」

白壁土塀の続く黄檗山の中国明風のたたずまいに酔いしれて、

境内から一歩山門を出ると、門前の茶畑から茶摘み唄が聞こえ、

ここは日本であったことを思い起こさせたという

この句は文化9年(1812)に刊行された俳諧紀行文「手折菊」に収められています。

上記の書の前書きに「又或る年、宇治の里なる黄檗山に詣でて」との記載があり

ここで山門は万福寺を指していることが明らかです。

句碑は大正11年(1922)に、子孫の本庄熊次郎氏によって建立されました。

句碑は大正11年(1922)に、子孫の本庄熊次郎氏によって建立されました。

上の写真は万福寺への出入り口である総門 撮影:2013年12月23日

中国の雰囲気が漂っています。黄檗宗では、儀式作法は明代に制定された仏教儀礼で行われ、毎日詠まれるお経は黄檗唐韻で発音し、中国明代そのままの法式梵唄が継承されています。漢民族の王朝である明朝は1644年に滅び清王朝に替わりました。

明朝滅亡後異民族支配を嫌う多くの中国人( 漢民族 )が長崎へ亡命いたしました。黄檗僧・隠元隆琦(いんげんりゅうき。1592~1673)もその1人で日本行きを決意されたのだと思います。隠元禅師は中国福建省から長崎に1654年に30名の僧などを引き連れてやってきました。1661年、後水尾法皇、将軍徳川家綱の許しを受けて、寺領400石を与えられて萬福寺は創建されました。

明朝滅亡後異民族支配を嫌う多くの中国人( 漢民族 )が長崎へ亡命いたしました。黄檗僧・隠元隆琦(いんげんりゅうき。1592~1673)もその1人で日本行きを決意されたのだと思います。隠元禅師は中国福建省から長崎に1654年に30名の僧などを引き連れてやってきました。1661年、後水尾法皇、将軍徳川家綱の許しを受けて、寺領400石を与えられて萬福寺は創建されました。

以上の文章は下記ブログ(私のブログ)より転記しました。

菊舎尼が詠んだ俳句の山門を一歩出たら日本だということがよく理解できます。