大浦湾ではとうとう地盤改良工事が始まり、連日、敷砂・砂杭のために大量の海砂が使用されている。先日のブログにも書いたように、県が出した許可書の指示内容が無視されたまま海砂が採取されているのだが、残念なことに県は毅然と対応できていない状態が続いている(詳しくは1月30日のブログ参照)。

そのような中、名護市東海岸・安部区の区長さんが1月30日、県議会に海砂採取の総量規制を求める陳情書を提出された。沖縄平和市民連絡会も、昨年、海砂採取の規制強化を求める陳情書を出し、継続審議となっている。

今回の県議会2月定例会にも陳情を出そうと考えていた。ところが、県議会のホームページを見ると、陳情の提出期限がいつもより早くなり、なんと今日(2月4日)までという。仕方なく、大慌てで個人名で陳情書を作成し、今、県議会に提出してきたところだ(陳情書全文を末尾に掲載する)。

土木環境委員会での徹底的な審議をお願いしたい。

(名護市東海岸で採取された海砂が、デッキバージに揚げられている(左が「太海丸」、1月30日、海上行動チーム・Tさん撮影))

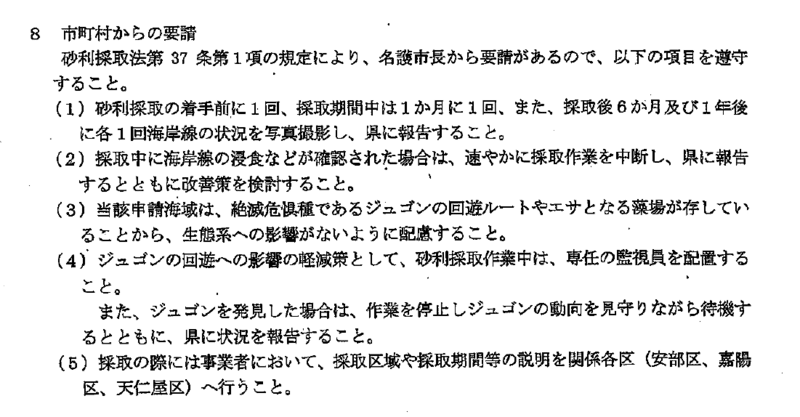

下が、名護市東海岸での海砂採取の許可書の一部。「遵守すること」とされている。

++++++++++++++++++++++++++++++++++

<今日、県議会に提出した陳情書>

沖縄県議会議長様 2025年2月4日

海砂採取の規制強化を求める陳情

辺野古新基地建設事業は多くの問題を抱えながらも、昨年12月末、大浦湾海底に敷砂が散布され、本年1月には地盤改良工事のための砂杭打設が始まりました。今後、同事業では、地盤改良工事(敷砂・砂杭)やA護岸・ケーソン護岸の中詰材等のために、約400万㎥という大量の海砂使用が必要になります。沖縄の年間海砂採取量は、ここ数年、約80~140万㎥程度ですから、3年~5年分もの海砂が辺野古新基地建設事業のために使用されます。

2024年の海砂採取許可書によれば、辺野古関連と思われる海砂採取地は、東村新川沖、名護市北部西海岸沖、名護市北部東海岸沖、伊平屋島沖、渡嘉敷周辺海域等です。

海砂採取は、海底の泥を根こそぎポンプで吸い上げ、砂だけをふるい分けた後に、礫・泥等を高濃度の濁水とともに海に戻すという荒っぽい方法で行われるため、沿岸部の自然環境や水産資源、さらに海岸の浸食・砂流出等、深刻な影響を与えるものです。また、住民からは、許可区域を無視した岸近くでの採取や、早朝・夜間での作業による騒音被害等も訴えられています。今後、辺野古新基地建設事業が本格化すれば、海砂採取はさらに増大することから、何らかの対応策が必要です。

そのため、下記のとおり配慮していただくよう要請します。

記

1.西日本各地では海砂採取を全面禁止しているところが多く、その他の府県も年間採取量の総量規制を設けている。何の規制もないのは沖縄だけである。県へも数年前から、市民団体等から、海砂採取の総量規制等を求める要請が寄せられてきたが、県は、「海砂利は建設用骨材などとして必要不可欠」として、「総量規制については慎重に検討していきたい」と述べるにとどまっている。

このまま大量の海砂採取が始まれば、環境への深刻な影響だけではなく、沖縄沿岸部の海砂が枯渇し、建設用骨材としての需要にも支障を来すおそれもある。早急に、海砂採取の総量規制に踏み切るよう要請する。

2.海砂採取の県の許可書には、海砂利採取要綱の「許可の条件」以外にも、「市町村からの要請」、「採取船の積載量の順守」、「損害の賠償等」、「廃止届」、「権利の譲渡禁止」、「認可の取消し」、「特記事項」等の指示事項がある。

県は、昨秋許可した名護市北部東海岸沖の3件の許可書で、「名護市長からの要請」として、「採取区域や採取期間等の説明を関係各区(安部区・嘉陽区・天仁屋区)へ行うこと」等を「遵守すること」と指示したが、採取業者は安部区に説明がないまま採取を開始してしまった。その海砂が、昨年末から始まった大浦湾の地盤改良工事に使用されている。

市民らの通報により、県は当初、採取業者に「許可書の内容を遵守すること」と指示したが、その後、「これは許可条件ではない」として、この指示事項が遵守されていないにもかかわらず、採取を認めてしまった。名護市長からの要請事項を、県が許可にあたって、「遵守すること」と強く指示したのであるから、当然、「許可条件」と同様に対応すべきである。

「名護市長からの要請」には、他にも「着手前に1回。着手後は月に1回、採取後6ケ月及び1年後に各1回海岸線の状況の写真撮影」や「ジュゴン対策」等がある。また、「特記事項」には、辺野古新基地建設事業の環境保全措置である「(ジュゴン保護のために)岸から10km以上離れて航行する」等もある。今回のような県の見解では、これらの指示事項が無視されても対応できないことになる。

採取業者に対して、許可書の「許可の条件」以外の指示事項についても遵守させるよう厳しく対応すること。