●鎌倉時代(花園天皇 北条高時)

Reconciliation of Bumpo; That Jimyōin and Daikakuji branches of imperial line occupy the throne alternatively is decided.

いざ柔軟(じゅうなん)に 両統大事。

1317年 両統迭立 大覚寺等 持明院統

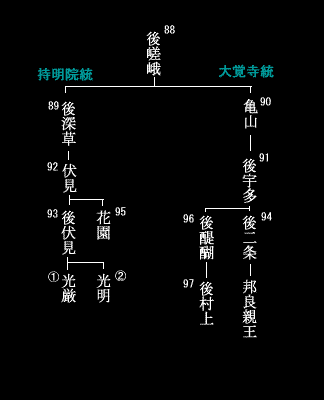

後嵯峨天皇の譲位後、皇統が後深草天皇の流れをくむ持明院統と亀山天皇を祖とする大覚寺統の両統にわかれて対立。

1317年、幕府は解決策として両統の交互擁立案である両統迭立を行った。

翌年、大覚寺統の後醍醐天皇の即位が決まったが《後醍醐天皇は大覚寺統の天皇、〈ダイ〉の音の字が共通することを利用して覚えよう!》両統の対立は解消しなかった。

〈文保の和談の結果〉 文保の和談の結果、1318年には大覚寺統の後醍醐天皇

(「ダイ」の音に着目)の即位が決まった。しかし両統の対立は解消せず、南北朝期には南朝(大覚寺統)は吉野にあって、京都に拠る北朝(寺明院統)と対立。1392年の南北朝合一によって、南朝の後亀山天皇が北朝後小松天皇に譲位。再び両統迭立の原則によることとなったが守られず、大覚寺統は皇位を得ることなく衰えた。

護符自嘲僕 課題はな 。

後深草天皇 持明院統 長講堂領 北朝 亀山天皇 大覚寺統 八条院領 南朝

"Ryto tetsuritsu" refers to the situation where the family line of a country's monarchy is split into two and the monarch is alternately selected from these two family lines.

両統迭立(りょうとうてつりつ)とは、一国の君主の家系が2つに分裂し、それぞれの家系から交互に国王を即位させている状態をいう。

〈2016早大・人間科学〉

問8 下線部f後醍醐天皇についての説明として、正しいものはどれか、1つ選べ。

ア 持明院統から天皇となった。

イ 正中の変によって、隠岐に流された。

ウ 寺院勢力の協力を得るため、懐良親王を天台座主にした。

エ 建武の新政で、諸国には守護を置かなかった。

オ 権威を示すため、大内裏造営を計画した。」

(答:オ ※ア×大覚寺統の誤り、イ×隠岐に流されたのは正中の変のあとの元弘の変による、ウ×天台座主としたのは護良親王、エ×守護と国司を併置した)

〈2014明大・全学部前期(2/5):「下線部(オ)に関して、天皇とその属した皇統の組み合わせとして誤っているものを、次のA~Dのうちから一つ選べ。

A後深草-持明院統 B伏見-持明院統

C花園-大覚寺統 D亀山-大覚寺続」

(答:C※ゴロを記憶しておればA、Dが〇だと分る。しかし残りのB、Cどちらが×かは分らない。後醍醐天皇(大覚寺統)の前が花園(持明院統)である。難問)〉

〈2014立大・現代心理(心理)・コミュ福祉(コミュ政策・観光(交流文化)・経営(経営・国際経営):「

問7 これ7)八条院領を経済基盤とした上皇と皇統名の組み合わせとして正しいのはどれか。次のa~dから1つ選べ。

a亀山上皇-持明院統 b亀山上皇-大覚寺統

c後深草上皇-持明院統 d後深草上皇-大覚寺統」

(答:b)〉

〈2013早大・文:「下線d一方、荘園の複雑な階層の頂点にある摂関家や皇族の側でも全国に展開する荘園群を束ねて帳簿を作成するようになったについて。鳥羽法皇が皇女に伝え、平安時代末期には約百カ所に達した荘園群は何と呼ばれているか。漢字4字で記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。」

(答:八条院領)〉

〈2012立大・経済法異文化コミ:「これ(大覚寺統)に関する記述として正しいのはどれか。次のa~dから1つ選び、その記号をマークせよ。

a.後嵯峨上皇亡きあと、皇室は、後深草天皇の流れをくむこの皇統と亀山天皇の流れをくむ持明院統に分かれて、皇位などを争うようになった

b.この皇統から即位した後醍醐天皇は、正中の変・元弘の変において討幕の計画を立てるも失敗し、隠岐に流された

c.1392年、将軍足利義満の主導で南北朝合一が実現し、天皇は、この皇統に属する後小松天皇1人となった

d.吉野の南朝(大覚寺統)と京都の北朝(持明院統)が対立したが、南朝側についた武将として、楠木正成、新田義貞、高師直などがいる」

(答:b ※a後深草は持明院統、c北朝の持明院統の後小松に統一された、d高師直は北朝方)〉

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます