千葉実年大学校 歴史倶楽部 平成22年9月度定例会

「開催のご案内」

9月度定例会は “地元千葉の再発見” として中央区 ・ 稲毛区を訪ねます。

千葉市の近代都市としての礎は、明治6年(1873)県庁が置かれ、大正10年(1921)市政施行により人口 34,000人の市が誕生しました。

千葉市には陸軍関係の学校 ・ 施設が多く、特に中央区 ・ 稲毛区は “軍隊の町” といわれるほど軍事施設が存在しました。

今は平和な学園地域となっているこの地域の史跡、千葉市ゆかりの五輪塔、稲毛浅間神社及び市民ギャラリー (神谷伝兵衛稲毛別荘・愛新覚羅溥傑仮寓(あいしんかくら ふけつ かぐう)

を訪ねます。

歴史倶楽部のご案内に真夏日の残ります  の中、3日間にわたって実施されました

の中、3日間にわたって実施されました

“千葉 ・ 稲毛の旅” に 延べ119名の会員の皆様が参加 されました。

長い夏の暑さに体調を崩され16名のお方のキャンセルがありました事を伺いました。

参加されました皆様は、熱中症の心配も皆無に無事に行程を  されましたことを伺い、会長様を初め、役員の皆様もホットされてお出でのことと存じます。

されましたことを伺い、会長様を初め、役員の皆様もホットされてお出でのことと存じます。

私は3日目の 22日 (水) 15,000歩  の旅に参加をさせていただきました。

の旅に参加をさせていただきました。

1.開 催 日

9月18日(土) 気温

気温  30度 参加者34名

30度 参加者34名

9月19日(日) 気温

気温  29度 参加者34名

29度 参加者34名

9月22日(水) 気温

気温  32度 参加者51名 延べ119名参加

32度 参加者51名 延べ119名参加

次にご案内の  は会長様より頂きましたのでご紹介させていただきます。

は会長様より頂きましたのでご紹介させていただきます。

18日(土)参加の皆様  稲毛浅間神社本殿前で 19日(日)参加の皆様

稲毛浅間神社本殿前で 19日(日)参加の皆様

2.集 合 場 所 JR千葉駅前 ~ 千葉公園に向かってスタート

3.見学場所行程

〈千葉市の歴史〉資料:千葉市市民局発行「千葉空襲写真誌」より戦前・戦中の千葉市

千葉市の近代都市としての礎は、明治6年(1889)4月1日、市制・町村制の施行と共に、千葉町、寒川町、登戸村、黒砂村、千葉寺村の5町村が合併して「千葉町」が誕生した。

また、千葉医学専門学校(千葉大学医学部の前身)などの学校や鉄道第一聯隊の陸軍関係の施設が設けられると人口が増加し、大正10年(1921)1月1日、市制施行により人口33,887人の

千葉市が誕生した。

“千葉市の戦跡巡り”

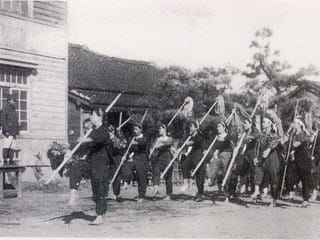

千葉市上空を飛ぶ米軍機B29の編隊 ( は資料より) 火たたき棒を肩に行進する自警団

は資料より) 火たたき棒を肩に行進する自警団

千葉空襲(ちば くうしゅう)

第二次世界大戦中アメリカ軍により行われた千葉市に対する空襲のうち、1945年 (昭和20年) 6月10日と7月7日(七夕空襲) を一般的に指す。

今年は戦後65年目を迎え、被災者の高齢化や歴史の風化などによって、千葉空襲のことを知る人は減少している。

7月6日の空襲は午前1時39分から3時5分にかけての夜間空襲で、B29・124機によって行われた。

この空襲によって、省線千葉駅、(旧)京成千葉駅のほか椿森や作草部等にあった鉄道第一連隊、気球聯隊、陸軍高射学校などの軍事施設に被害が出た。

千葉市街地を目標にした129機のB29による焼夷弾などにより千葉市中心地 (約330ha) の約7割(231ha)が焼け野原となり、死傷者は1,595人、被災戸数8,904戸、被災者41,212人に及びました。

昭和20年12月末日の人口は、95,903人。

(1)千葉公園内 “千葉市の戦跡巡り” その1

ご準備頂きました貴重な資料2部 会長様より 「千葉公園マップ」 の説明を伺う

①荒木山展望台跡

荒木克業(かつなり)大尉の名をとって 「荒木山」 と呼ばれています。

かつて展望台だったところには、戦前まで荒木大尉の銅像が建っていました。

「荒木山」登り口 記念碑が残る展望台

旧軍架橋演習用橋脚 演習用トンネル

(2)弁天町 ・ 轟町 “千葉氏ゆかりの五輪塔めぐり”

市内の寺院には、千葉氏とゆかりが深く市指定文化財でも有名な五輪塔があります。

五輪塔も石造文化財の一種で銘文も刻まれていますので、広い意味での碑といえます。

つぎの五輪塔のある三つの寺院はもともと中心街にありましたが、戦争で被災し、戦後、現在地に移転しました。

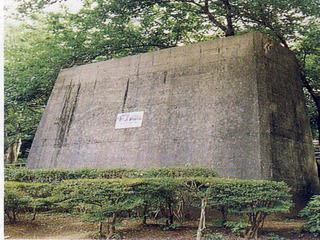

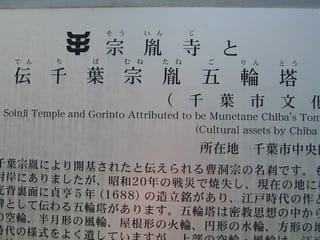

①宗胤寺の五輪塔

この寺は曹洞宗永平寺派でご本尊は聖観世音、千葉宗胤 (むねたね) の開基で室町中に志堅和尚が中興開山しました。

境内の宗胤の墓碑と伝わる五輪塔は、室町時代の様式をよく残していますが、上部の空輪、風輪は江戸時代に補修されたもので、石材の質が火輪、水輪、地輪と異なっています。

尚、宗胤は九州千葉氏の祖ですので佐賀県小城市門前にも千葉宗胤夫妻の墓があります。

宗胤寺の五輪塔の説明と五輪塔 ↑

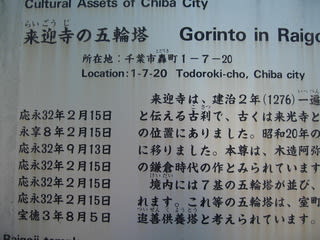

②来迎寺の7基の五輪塔

来迎寺の境内には、7基並んでいますが千葉氏胤以下7名の碑文を読むことができます。

これらの五輪塔は、室町時代初期のもので千葉氏胤と婦人円勝尼およびその子女のものです。

いずれも年代が応永32年 (1425) と同年になっていることは、その年が氏胤の63回忌か61回忌に相当しますので追善供養の為に建立されたものと考えられます。

来迎寺の7基の五輪塔の説明と五輪塔 ↑

③大日寺の16基の五輪塔

16基の五輪塔その一つ一つを見ると9尺から4尺位の高さの差や、大きさの違いがあります。

銘文は判読できませんが、鎌倉時代から室町時代の代表的なもので、千葉常兼(つねかね)から胤将あたりまでの千葉氏16代の墓碑と伝えられています。

五輪塔の各部名称は、上から空輪、風輪、3段目の屋根状を火輪、4段目を水輪、5段目を地輪と呼んでいます。

大日寺の16基の五輪塔を説明をされる役員さまと五輪塔 ↑

(3)轟町周辺 “千葉市の戦跡めぐり” その2

戦前は陸軍兵器補給廠(しょう)や鉄道第一聯隊材料廠があり、軍靴の音の響き から戦後は 轟町 と名付けられたと言うことです。

旧国鉄千葉駅の軍用ホームから引込線が敷設され、レール、まくら木、枠石、砂利などが常置されていました。

また、津田沼を経て松戸に至る軍用軽便鉄道の基地になっていました。

戦前の軍用施設を訪ねました。

①千葉県指定有形文化財 旧鉄道第一聯隊材料廠煉瓦建築 (現在 千葉経済大学内)

煉瓦造りの建物 内部の様子

②旧千葉陸軍兵器補給廠

現在跡地は、千葉経済短期大学・付属高校、轟町小・中学校など、学校や公園、公共施設などに利用されています。

(4)昼食 千葉大学内 “けやき会館”

猛暑の中の散策からホット一息、美味しいフリードリンク

で喉を潤しました。

で喉を潤しました。

は ハンバーグステーキ ・ ポークソテー ・ チーズオムレツ からお好きなメニューを選び

は ハンバーグステーキ ・ ポークソテー ・ チーズオムレツ からお好きなメニューを選び

が付いてとても美味しく頂きました。

が付いてとても美味しく頂きました。

〈京成電車で みどり台駅 → 京成稲毛駅 (1駅) へ移動〉

(5)稲毛浅間神社

国道14号線から参道を通って正面に本殿・社務所・玄関をのぞむ

稲毛浅間神社を国道14号線より望む 本殿前で22日(水)参加の皆様

御鎮座1,200年の歴史を誇る開運の神社です。

※ 今回は、昇殿し、お祓いを受けました。

また、長らく千葉県神社庁の長を歴任された宮間宮司様のご厚意で  の接待を頂きながら、3日間にわたり、宮司様の素晴らしいお話しをお伺いすることができました。

の接待を頂きながら、3日間にわたり、宮司様の素晴らしいお話しをお伺いすることができました。

友人から 「神社に昇殿する機会の少ない私ですが、浅間神社の本殿他屋内に入って感じましたことは明るく、清潔で、笑顔で迎える巫女さん等の教育訓練が行き届いている点です。

このような気持ち良い雰囲気の中で普段聞きなれない〈言霊、神話、天津神、国津神〉等々、宮司様の説話に感動し、神について考えるきっかけを与えて頂きましたことに

感謝します。」と、感想を寄せていただきました。

浅間神社の皆様のご厚意に心から感謝を申し上げております。誠に有り難うございました。

稲毛浅間神社のご案内 http://www.inage-sengenjinja.or.jp/

安産、子育ての神として信仰され、平安時代初期の大同 3 年 (808) に静岡県の富士浅間神社からご神霊を勧請したものです。

東京湾に面したこの小高い砂丘上に赤土を盛り上げて富士山の形に作り、三方に登山道を設け、その頂上に富士山の方向である西に向けて社殿を建立してある。

7月15日の大祭 には近隣の1,3,5,7歳の幼児は必ず参拝する習慣が続いている。

また、その祭礼に行われる神楽は、県指定の無形文化財で、永正元年 (1504) に九州地方から来た、当時の神主が、村人たちに伝授したのが始まりです。

治承4年 (1180) には源頼朝が、東六郎胤頼を使者として御弊物を捧げて武運長久を祈願したのを初め、千葉常胤以来、代々の千葉氏の信仰が篤かったことが古記録などにより伺い知れます。

(6)千葉市市民ギャラリー

①神谷伝兵衛稲毛別荘 (岩月忠男著“郷土史先生散策手帳”から転載)

明治21年(1888)稲毛海岸に千葉県内で初めての海水浴場が設けられ、現在の国道14号線付近にあった海岸線の松林には旅館や別荘が多く建てられた。

日本のワイン王と呼ばれた神谷伝兵衛の別荘もその一つで、隣地の海気館には島崎藤村や有島武郎も投宿したという。

建物は大正7年 (1918) 竣工の市内に残る最古の鉄筋コンクリート造、半地下二階建の建物で、大震災にも耐え残った貴重な建物です。

伝兵衛死後は、子孫の手を離れ、戦後米軍将校の住宅にも使用されたが、平成元年千葉市が買い上げ敷地内の 「市民ギャラリー」 と共に公開している。

旧神谷伝兵衛稲毛別荘

②愛新覚羅溥傑仮寓(あいしんかくら ふけつ かぐう) “千葉市ゆかりの家 ・ いなげ”

明治中期以降、避暑地として多くの文人墨客が訪れた稲毛は、海岸線の松林を中心に、別荘・別邸が建てられ、この 「ゆかりの家・いなげ」もその1つです。

この家は、中国清朝のラストエンペラー愛新覚羅溥儀の実弟である溥傑夫妻が、成婚間もない昭和12年に半年ほど居を構えた、風情ある建物です。

この家は平成 8 年に千葉市に寄贈されました。

平成 9 年から 「千葉市ゆかりの家 ・ 愛新覚羅溥傑仮寓」 として公開されています。

過ぎし世を顧みて千葉に来る かの妻の微笑や今何処

余齢を駆し旧居を訪ぬれば 庭にたたずみ胸の騒ぎを覚ゆ

哀れ往時の夢破れ 夫婦の契り昨日の如く

ただ立秋の時ぞ偲ばる 愛しき憶い出 老いの身に耐え難し

午初夏 千葉海岸稲毛旧宅にて 即興作詞二首 溥傑

愛新覚羅溥傑 明治 40 年 (1907) ~ 平成 6年 (1994) 合掌

浩 大正 3 年 (1914) ~ 昭和62年 (1987) 合掌

ご夫妻を偲びながら美しく整備された庭園を散策

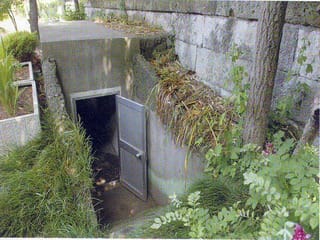

敷地内に現存するコンクリート製の防空壕 お疲れ様!ご案内役の役員さんを囲んで 真夏日の残ります3日間にわたって実施されました “地元千葉の再発見” の素晴らしい旅!

真夏日の残ります3日間にわたって実施されました “地元千葉の再発見” の素晴らしい旅!

会長様をはじめ、役員の皆様に心から御礼を申し上げながら、頂きました貴重な  を参考に、思い出が綴れます幸せに感謝を申し上げております。

を参考に、思い出が綴れます幸せに感謝を申し上げております。

改めて、郷土千葉を学ぶことが出来ました企画をして下さいました会長様を初め、役員の皆様に心から御礼を申し上げます。

歴史倶楽部のますますのご繁栄と会員皆様のご健勝をお祈り申し上げまして御礼と致します。

誠に有難うございました。