石薬師寺のすぐ近くには、蒲冠者範頼を祀った御曹司社があります。

蒲冠者範頼とは源範頼のことです。

範頼は、源頼朝の弟、義経の兄にあたる人物で、遠江国蒲御厨(浜松市)で生まれ育ったことから「蒲冠者」と呼ばれました。

義経と共に平家討伐軍を指揮しますが、義経がいないところでは負けることもあり、その結果義経によって平家が滅びるためあまり良い評価はないのですが、他方で文武に優れた武将であったとの評価もあります。

御曹司社な、その範頼の子(つまりは御曹司)を祀ったお社だったとも範頼の供養碑がある場所ともされているそうです。

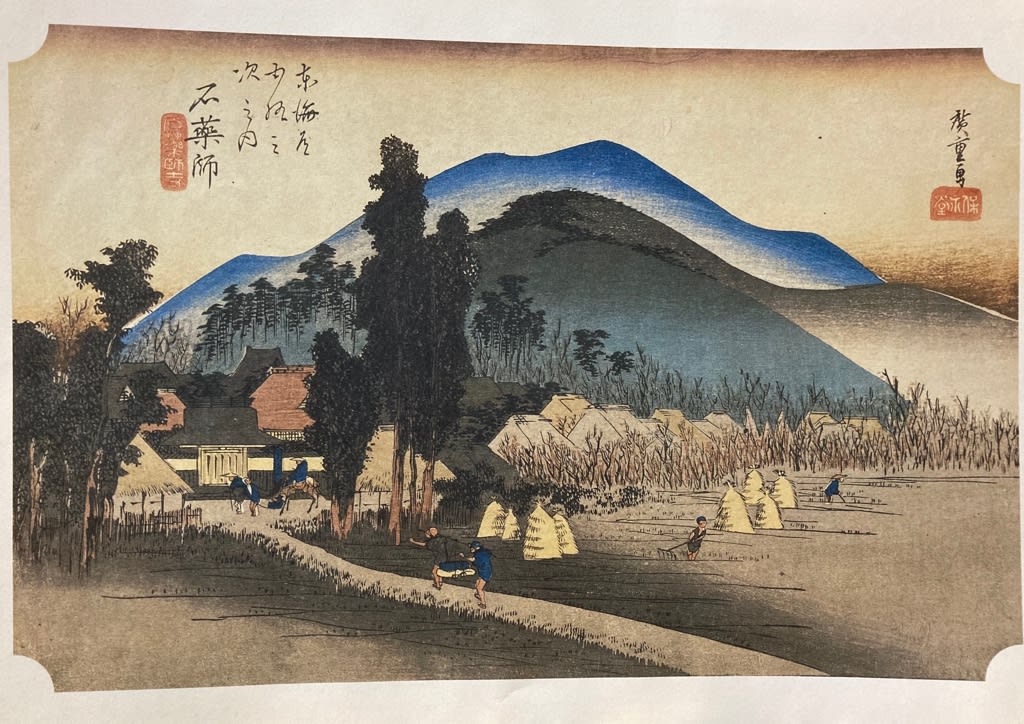

そんな範頼は平家追討の前に石薬師寺に寄って祈願を行ったとも言われていて、その時に鞭として使っていた桜の枝を地に刺して「我の願い叶う時は、お前はこの地で生きろ」と言うと、その枝が芽を着けた。と言われています。

以来、この桜を蒲桜と呼ぶそうです。

行軍に必要な鞭を刺したまま放置した時点で武士としてどうなんだ?とのツッコミを入れてしまいそうになりましたが、史実として考証すると、その時期に範頼が石薬師寺辺りを通ったことは証明できないそうですが、春には綺麗な桜を咲かせるそうですので、チャンスがあれば再訪したいですね。

ちなみに、蒲冠者範頼は義経と同じように兄頼朝の命で殺害されますが、義経とは逆に基本的には悪役のイメージが付き纏います。

歌舞伎とコラボしたビックリマンではスーパーデビルが蒲冠者範頼に批准されていて、「悪役の大将とは頼朝や義経より出世したなぁ」と変に感心しちゃいました。