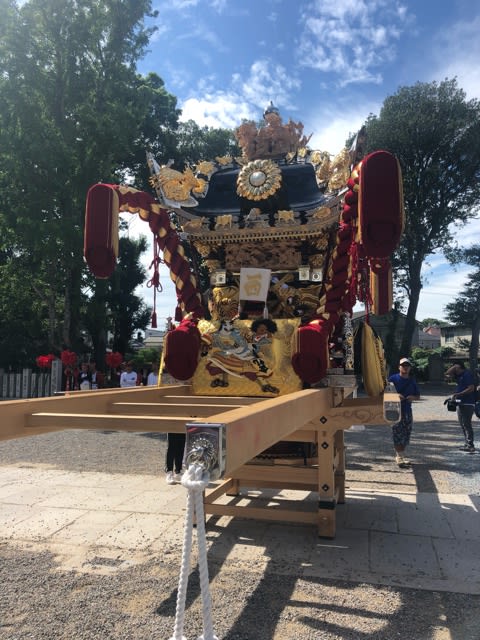

●コロナ禍の下で行われた屋台お披露目

水引幕

提灯

↑素戔嗚尊八岐大蛇退治

↑源頼光蜘蛛退治

↑源頼政鵼退治

↑伊勢三郎?鷲退治

↑水引下がわには蓮の花が縫われています。

●布団締め

●伝統を残した屋台

●六社神社の名屋台

読者の方よりのお申し出に答えての記事投稿になります。三木市細川町の六社神社の名屋台、ですが、いたみがはげしく新調修復を計画していらっしゃいます。

ひとまずは現在の姿を紹介します。

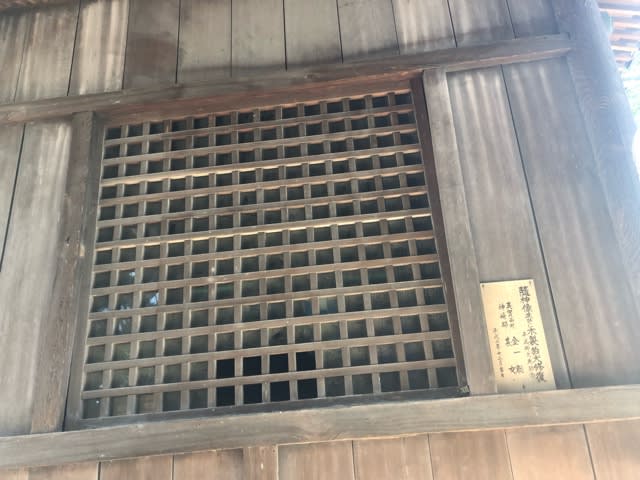

欄間・狭間彫刻

欄間彫刻は昔の平屋根屋台らしく、上下間は狭いものになっていますが、躍動感にあふれた彫刻がほどこされています。

●クラウドファウンディング

これからの身長や修復のやり方として注目されるかもしれません。管理人も寄付する予定です。

方針など

新調・修復方針としては、百%修復とうわけではなく、新しいデザインなども取り入れるとのことです。読者のみなさまはたずさわる業者が気になるところかもしれませんが、今のところ公開されておりません。

背景など

世帯は108件、そのうち年金暮らしの方が1/3をしめるそうです。そのようななかでも、屋台を子や孫にのこしたい、祭りの日にはみんなが帰ってこれる故郷にしたいとの思いで、新調修復を計画しています。

上記の方針と背景をご理解頂いたうえでのご寄付にご協力いただけるとありがたく思います。

管理人の連絡ミスで、ここまで遅くなっての情報公開本当に申し訳なくおもっております。素敵な新調・修復になることをお祈りして今号の筆をおくことにします。

●宇佐崎屋台

●淡路市野島平林貴舩神社のだんじり

少し高いところにある神社拝殿と本殿では、 宮座?の神事が行われていました。そして開いていたのは、だんじりの収蔵庫。しっかりと飾り付けがされていました。

淡路市平林貴舩神社(アクセス)

祭礼日 敬老の日の前の土日。

日曜日は野島八幡神社(アクセス)に集合していたそうですが、他の地域のだんじりが集まります(上田氏のご教示)。

●二代目黒田正勝の彫り物

目を引くのは彫り物です。黒檀彫の欄間(狭間)と井筒彫刻は播州でも活躍していた二代目黒田正勝だそうです。

↑だんじりでも活躍した黒田正勝ですが、布団だんじりの彫刻に適応するために、より人物が小さめに彫られています。

↑井筒も富士の巻狩りなど人物の彫刻が入っています。

↑井筒端は植物が複雑に入り組んだもので、向こう側が透けて見える籠彫が徹底されています。硬い黒檀をここまで彫れる技術の高さが伺えます。

↑さらに、金具は牡丹のまわりも一つ一つ点がうちこまれています。この打ち込みが光の反射によって微妙な濃淡がでます。

↑雀が斗組についています。

↑欄干の下にも、景色の彫り物があります。

●刺繍

↑そして、提灯です。題材は日清戦争。清の旗が見えます。

2代目黒田正勝の活躍した時代は、戦勝祝いの雰囲気に国内が満たされていた時代です。人物ものが縫われているのも珍しいですが、日清、日露戦争の題材が残っているのはさらに珍しいものです。管理人のようなマニアが訪れた時も一様に驚くとのことです。

↑浮き物刺繍というよりも山車の刺繍に近いものですが、顔の表情はちょび髭以外は伝統的で整った顔立ちで縫われています。馬のたてがみがリアルに表現されています。地面は違う色の糸が巻きあっており、微妙な色の違いを表現しています。馬の糸が細く首のあたりはたてがみに近いところとそうでないところの色が微妙に違います。違う色のいとをより合わせて一本の糸をつくる「糸より」の技法が使われていると思われます。

シンプルかつ繊細な屋台

屋台の形態としてはオーソドックスで、華やかなものとは言い切れません。しかし、よく見ると細かいところまで細工が凝らしてあることがわかります。

一見シンプルに見えるけど、実はよくできているだんじりは味わい深いものです。

謝辞

関係者の方々が忙しい中にもかかわらず、様々なことを教えてくださりました。この場を借りてお礼申し上げます。

屋台・だんじりも使えば傷みます。その際に必要なのが、修理や新調。現在の社会状況などから、どのようにしていけばいいのかを考えてみました。

↑低い屋根の下に太鼓が横に取り付けられているので彫刻はやや、平面的になる(大阪市皇大神宮今福北だんじり)

↑低い屋根の下に太鼓が横に取り付けられているので彫刻はやや、平面的になる(大阪市皇大神宮今福北だんじり) ↑岸和田だんじり会館蔵文化文政期(1804-1829)頃の製作とみられるだんじり

↑岸和田だんじり会館蔵文化文政期(1804-1829)頃の製作とみられるだんじり

●現存最古の岸和田型だんじり

まずは、現存最古の岸和田型だんじりを見ます。

←前方 後方→

●旧沼町だんじり

最近、サミット出演でも話題になった岸和田だんじり会館に展示中の旧沼町だんじりには一ノ谷の合戦が彫られています。この彫刻の場面をざっくり言うと下のような感じです。詳しくはこちら(ウィキ●ディア) ↑写真左下の手前の馬よりも、大きいはずの馬の上に写っている陣屋は、騎馬武者と同じくらいの大きさで彫られています。

↑写真左下の手前の馬よりも、大きいはずの馬の上に写っている陣屋は、騎馬武者と同じくらいの大きさで彫られています。

●城を背景にした合戦

豊臣方の彫刻

大坂夏の陣などの豊臣方のものを扱った彫刻は江戸時代にはなかったと言われたりもします。

しかし、太閤記などの豊臣方を主役にした書物は屋台やだんじりが活躍する江戸時代後半には出回っていました。また、徳川家康を祭る東照宮が大阪天満宮近くにできた時もそれを批判するような文章が残っているとも聞きます。また、賤ヶ岳七本槍など豊臣方の武将を題材にした彫刻が屋台の彫刻として文政年間に制作されました。

豊臣方の題材は幕府の許可はおりにくかったのかもしれませんが、一切認められなかったわけでははないようです。しかし、豊臣方を題材にしたものでない中国物が好まれていたのも事実と言えるでしょう。それが明治以降、中国物を抑えて豊臣方などの題材が増えてきました。それは、豊臣方への規制がなくなったことに加えて、日清戦争などの戦勝を通して、中国が必ずしも憧れの対象とはならなくなった日本の時代背景があると言えるでしょう。

木下舜二郎氏の大坂夏の陣

木下舜二郎師の彫刻の腕

ギンギラギンの屋台はイマイチという方もいるとは思いますが、やはり、光るべきところは光っていてほしいものです。

その代表格が金具です。

約五十年眠っていた金具は再び輝くのでしょうか?

●三木市吉川町若宮神社お先だんじり

若宮神社の祭りといえば、ヤホー神事が兵庫県の無形文化財に指定されています。しかし、宮座や稚児のやりとりなどに関心は向けられていましたが、お先だんじりに研究者の関心が行くことはありませんでした。

管理人が見かけて驚いたのは2008年、ナメラ小僧氏はすでにその存在に目を向けていました。そして、三木が誇る屋台研究家の横山氏の音頭で、昭和40年代に運行を休止していた若宮神社屋台(お先だんじり)が2012年から2013年にかけて整備復旧されました。

破損箇所は木材で補い、彫刻は、細い木の棒などを使ってつなぎ合わせました。

そして、輝きを取り戻すのに必要なのが、金具の復旧です。色のくすんだ金具はどうなったのでしょうか。

ビフォー

頑張って磨きました。

アフターはだいぶ下です。

アフター

管理人の仕事はほんのすこしだけです。横山氏や屋台模型作家のF氏、四国のI氏、明石のK氏のご活躍によるところが大きい復旧となりました。

今月は短めのを二本書いてみます。まず一本目。

⚫︎好きな屋台占い

下のa、bの車のうち、かっこいいなと思う車を選んで下さい。

aあなたの好きな屋台は下の1、2の屋台のうち1ですね!?

bあなたの好きな屋台は下の1、2の屋台のうち2ですね!?

1 三木市大宮八幡宮末広屋台(2005)

2 三木市八雲神社先代与呂木屋台(2005)

⚫︎好きな車から見る好きな屋台

彫刻、刺繍がどちらも優れたものの場合、新しいハイブリッドカーを選ぶ人は、屋台も新しいものを好む傾向にありそうです。車で旧車を好む人は、屋台も旧型のものを好むようです。*参考.管理人の人生経験