2016年11月6日(日)

今朝の教会学校に与えられた聖句はエレミヤ書31章31節以下、いわゆる「新しい契約」の預言である。

この際おさらいしてみるに、エレミヤの活動期間はB.C.600年前後、B.C.722の北王国イスラエルの滅亡から一世紀余りが経過し、B.C.587年の南王国ユダ滅亡が目前に迫った時期である。北王国を滅ぼしたアッシリアにとってかわった新バビロニア、ネブカドネザル2世の脅威が日々に募り、南王国ユダの内部で不安と葛藤は極度に高まっていた。危機の中で楽観的な見込みを語るものたちは歓迎されたが、エレミヤに託されたのは徹頭徹尾悲観的なヴィジョンだった。しかもエレミヤは破滅的で凄惨きわまる彼のヴィジョンを、民が聖書の神を棄てて異教の神々に変心したことの必然的な報いとして理解し、包むことなくそのように伝えた。弾劾されないはずがない。

始終目にしていながら今朝初めて気づいたことがある。クリスマスには必ず語られるヘロデ王の嬰児虐殺、そのくだりにエレミヤの名があった。ヘロデが「ベツレヘムとその周辺一帯にいた二歳以下の男の子を、一人残らず殺させた」こと、それによって「エレミヤの預言が実現した」とするのがマタイ得意の筆法である。引用元はエレミヤ書の31章15節:

「主はこう言われる。ラマで声が聞こえる/苦悩に満ちて嘆き、泣く声が。

ラケルが息子たちのゆえに泣いている。彼女は慰めを拒む/息子たちはもういないのだから。」

世の中にこれほど悲痛な嘆きはない。けれどもマタイがここで引用を打ち切った後、エレミヤは言葉を続ける。

「主はこう言われる。泣きやむがよい。目から涙をぬぐいなさい。あなたの苦しみは報いられる、と主は言われる。息子たちは敵の国から帰って来る。

あなたの未来には希望がある、と主は言われる。息子たちは自分の国に帰って来る。」(エレミヤ書31章16-17節)

なぜどうして、そんなことが可能だろうか。死んだ息子たちがどうして「自分たちの国に」帰れよう?不思議でもありリアルでもあるのは、エレミヤが自分自身の語っている言葉の意味を知らないらしいことである。契約の内容は万古不易だが、その記され方が改まるという。しかしどのように?どうしたら契約を「心に書き記す」ことができるだろう?息子を奪われた悲しみから、母親が癒やされるという。どうしてそんなことがあり得ようか?

エレミヤは答をもたない。託された言葉を忠実に語る他はなく、命がけでそうしているのだ。答は神御自身がラケルになることのうちにある。そしてそこから希望への逆転が起きる。キリストの復活が初穂であり、やがて従うもの全てが復活にあずかるという希望の中で、立ち尽くす母親たちが遂に慰めに出会う。

エレミアが知らされていなかった、神御自身の秘めたる決意である。

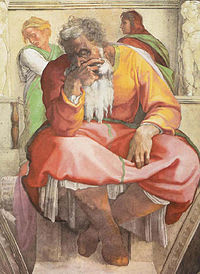

左: システィナ礼拝堂天井画のエレミヤ(ミケランジェロ)

中: キジ島正教会のイコンにおけるエレミヤ

右: エルサレム滅亡を嘆く預言者エレミヤ(レンブラント)

Ω