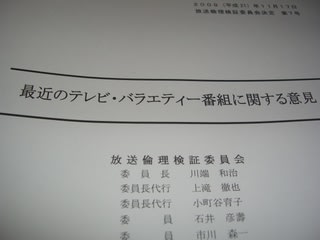

放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会が作成し、民放連に伝えた「最近のテレビ・バラエティー番組に関する意見」が公表された。

全44ページをさっそく読んでみると、これが、びっくりするくらい面白い。

こんなにも明るくて、楽しくて、厳しくて、胸を打つ意見書を読むのは初めてだ。

委員会は、若い世代の制作者にも読んで欲しいこともあり、対象がバラエティーなのだからと、「意見書のバラエティー化」を試みたのだ。

文体も、いわゆる「ですます調」をやめて、「おしゃべり調」というか、「語りかけ調」になっている。

内容全体の第一印象は、バラエティーの価値を十分認めた上での意見になっている、ということ。

50年以上の歴史を踏まえ、「テレビの中核的な番組スタイルこそ、バラエティーだった」といっている。

また、バラエティーと民主主義は二人三脚、という言葉もある。

その上で、しかし、バラエティーは危機なのだ、と。

書かれているポイントは3つある。

(1)バラエティーのどういうところが嫌われているか

(2)視聴者像

(3)作り手は何を心がけて仕事をすべきか

たとえば(1)に関しては、「嫌われる5つの瞬間」を挙げている。

1 下ネタ

2 イジメや差別

3 内輪、仲間うちのバカ騒ぎ

4 制作の手のうちがバレバレ

5 生きることの基本を粗末に扱う

特に、この中の5は、視聴者像とも深く関わる、とても大事な問題だ。

さて、新聞各紙がこの意見書について伝えているが、私は『産経新聞』でコメントさせていただいた。

見出し:

ほしかった「実効的な指針」のヒント バラエティー番組への意見書

記事本文:

バラエティー番組全般について、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会が17日に出した意見書は、これまで同委員会が個別番組について出してきた「治療」的な意見ではなく、「予防接種」的な側面が強くにじみ出たものとなった。

背景には、バラエティー番組全体の倫理を論じることへの難しさがある。「最近の視聴者は刺激に慣れ、笑わなくなった。バラエティー番組が過激になったといっても、質の低下ではなく、“今風”ということ」。バラエティー番組のプロデューサーの一人は指摘する。番組内容に対する踏み込みすぎる提案は、表現の自由に抵触するおそれもあった。

ただ、現実にバラエティー番組への苦情は増えている。そこで同委員会が落としどころとして提案したのは、「実効的な指針」や「調査・研究」「シンポジウム開催」。いずれも「今後に生かす予防的な内容」(東京工科大学の碓井広義教授)だ。

予防接種は、受けてもらわないと意味がない。「このあと、すぐッ」「さァ、イッてみようッ」のフレーズに挿絵が満載。バラエティー番組風の表現方法を採用した意見書は、制作担当者に読んでもらうことに心を砕いたものだ。「BPOは高みからしかるところではない。読み物として心に響くようにした」。会見で漫画家の里中満智子委員は語った。

課題は、「実効的な指針」という名の“ワクチン”開発が完全に放送局側に委ねられたことだ。バラエティー番組と視聴者がどう折り合っていくか、「今度からは研究し、話し合いましょう」と提案したに過ぎない。大きな一歩には違いないが、道のりは遠い。

だからこそ、会見で委員の一人が「もはや、あとは現場が考えること」と話したのは気になった。バラエティーという表現形態を殺すことのない弾力的な指針とは何か。バラエティー番組への激励だけではなく、9カ月の議論から生み出された何らかのヒントを、もう少し示すべきではなかったか。(佐久間修志)

(MSN産経ニュース 2009年11月17日)