やってみよう きっとできると少しずつ

やってみよう きっとできると少しずつ小さな足跡 大きな一歩に

「時には、気持ちを無にして、どうですか。」

と環境整備の方が言われるので、今日は、無ではなく、気合いを入れてグランドの整備をしました。といってもわずかな時間ですが、車でグランドをならしていきました。車があるおかげで、グランドの草が少なくなっています。感謝です。

そんな朝からの活動でしたが、生徒たちがいいコンディションのグランドで張り切って活動をしてもらいたいと思います。

12月になってから、かつて教えた福岡に住んでいる生徒のAさんからメールが送ってきました。

「うん?なんだろう。」

と思うと、

「子どもの勉強のさせ方がわからない。」

ということでした。

漢字などもできないということでした。

メールでは伝えられないので、電話をかけました。

漢字ができない。

でも漢字の学習に行き着くまでの子どもが意欲を持てる接し方などを話しました。漢字ができない・・・そのものだけを修正していくのではなくて、生活スタイルとか、学習スタイルを変えていくべきだと思うのです。

学習方法には、正解はないと思います。Aさんと一緒に「こうしたらどうかなあ。」など一緒に話しながらアドバイスをしました。漢字に関しては、

①今の単元が終わるまで習得できればいいよね。、今の力から考えて、いっぺんに全部覚えることは難しいので、全部で5段あるので、まちがったところを2段と3段に分けて覚えていったらどうだろう。

②漢字一日100字とか200字書こうでは、覚えたという知識の量ではなく、つまり書いた量でクリアします。非効率ではないかな。

そこで、今日は、1、2段の中で、間違った漢字を1回ずつ書きます。次にもう一回書きます。覚えた漢字は、もう書きません。また書きます。覚えた漢字は書きません。どんどんと書く漢字は減ってきます。0になったら終わりです。間違いが多い子どもに間違ったところをいっぺんに直そうと言っても無理。

ステップを踏んで上げることが大切ではないかな。次の日は、3、4、5段。もう少し、小刻みにしていい場合もあるけれど、工夫してみて。

③つまり、覚えている字は、書く必要がない、確認の意味で書いても少しでいいと思うのです。

④漢字を覚えてしまっている子どもは、他の問題や他の教科の学習に時間を割けばいいのです。

⑤何事も経験量です。歴史が好きな子どもは、歴史の本や番組を見ているであろうし、授業をよく聞いているでしょう。つまり経験量が豊富なのです。

サッカー部に入って一年間頑張った生徒と、野球部に入って一年間頑張った生徒は、一年たったら、サッカーでは野球部の生徒はかなわないだろうし、野球ではサッカー部の生徒は野球部の生徒に勝てません。力の差が歴然とついているのと同じですよね。

要は、学習は時間さえかければいいのではなくて、どうしたら効果的な学習になるかをマスターしていくことも大切です。

その方法としては、学習しながら、自分で見つけることがあります。他の方法として、いい学習法を知っている人から話を聞いて、真似をすること。

そこからまた修正を加えて、家庭でのオリジナルな学習スタイルを編み出すことも方法でしょう。

次の日、またメール。

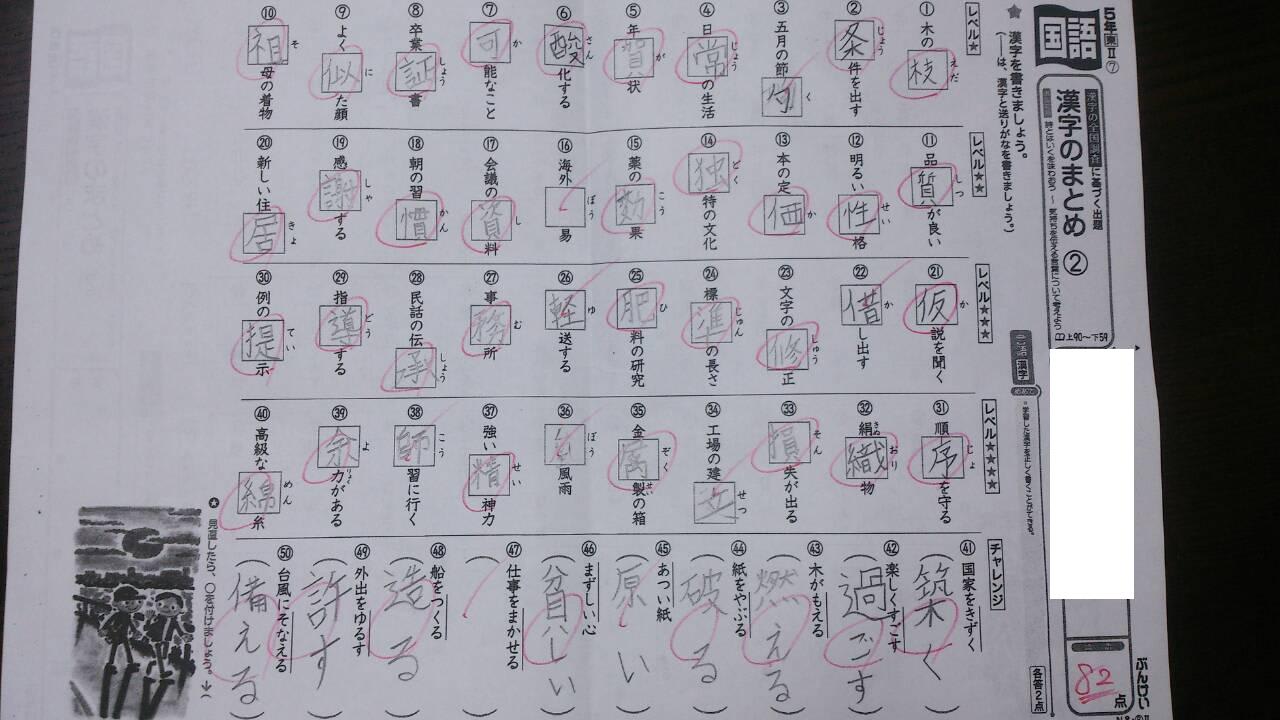

「早速、昨日聞いたとおりやってみようと思ったところ、この点数を見て、頭に血が上りそう・・・。」

と12月になってから写真付きのメールが来ました。

そして、昨日、うれしいメールがありました。

「自分で時間を決めて勉強をする姿がよく見られるようになりました。ありがとうございます。」

写真付きのうれしい知らせでした。字もとてもていねいになっていました。

経験量の違いを「あの人は、頭がいい。」の言葉で終わらせないようにしたいものです。