水面が開けた霧立沼も見たかったので、藪漕ぎを1時間して行ってきました。

今回は深みのある色をしていました。

天気が良ければ、もっと美しかったかもですが、倒木に座って、静かな水面を眺めながら、カエルの鳴き声や鳥たちのさえずりを聞くのも悪くない。

最短コースならそんなに藪漕ぎも疲れないかと。

でも、誰も来ないのがいいのかな~

熊さんとかシカの気配もあまりない所でした。

水面が開けた霧立沼も見たかったので、藪漕ぎを1時間して行ってきました。

今回は深みのある色をしていました。

天気が良ければ、もっと美しかったかもですが、倒木に座って、静かな水面を眺めながら、カエルの鳴き声や鳥たちのさえずりを聞くのも悪くない。

最短コースならそんなに藪漕ぎも疲れないかと。

でも、誰も来ないのがいいのかな~

熊さんとかシカの気配もあまりない所でした。

4月下旬に出かけた霧立沼の報告です。

カシミール3Dで地形図を眺めていて見つけた沼。

名前が付いてるし、アクセスが比較的容易そう。

夏は虫が凄そうだし、冬だと沼(水面)が見えない。

まだ、水面が見えてないかもしれませんが、とりあえず出かけてみました。

国道239号線の滝下橋から伸びる林道からスタート。

すでに車が2台あり、人気秘境スポット?なのかと思うも、山菜採りの人々でした。

ゲートは開いてますが、雪と倒木で車では入れませんでした。

珍しく、かみさんもついてきました。

って、アクセスが全然楽じゃなくて・・・

直接、沼につながる沢を詰めましたが、滝をまく泥壁がかみさんにはハードと、尾根伝いにルート変更。

後日の調査では、滝は3カ所あり、2つめまでは普通の高巻きで行けそうでしたが、遠方からの眺めで三つめは尾根に登らないと難しそうでしたね。

尾根には鹿道があったけど、ドロドロで所々に雪も残っており、急な場所ではかみさんが滑落しかけたり・・・

下の平坦地の向こうに沼があるのですが、降りたくなる欲望をこらえて忠実に尾根をたどりました。

ちなみに、降りたら三つめの滝が待ち構えてます。

ただでさえ、かみさんには厳しい道のりなのに、道を間違えたなんて言ったら・・・

いつも以上に慎重に地図読みして進みました。

ササが茂る針葉樹の尾根をやぶ漕ぎして、標高250mに到達。

眼下に少しだけ沼の姿が見えました。

とりあえず、少し青色が見えるので、辿り着いたら雪原だったって事は無いでしょう。

慎重に入る尾根を選んで、鹿道を下降。

木々の間に見えてきた霧立沼。

出発から1時間20分で霧立沼の畔に到着。

ヨシの上は歩けるけど、フワフワしていて気持ち悪い。

カエルがにぎやかに鳴いてたけど、シカやクマの気配は無し。

流れ込みがある沼の北側から。

ぐるりと回って、沼の南東から。

中央の山から尾根を降りてきました。

もう少し、水面が出てる時に来たかったかなぁ。

静かな沼にたどり着いて、かみさんのいら立ちも少し治まったような・・・

お昼を過ぎて、お腹がすいてきたので、先を急ぎました。

帰りは別のルート。針葉樹の林内は藪がひどくないかもね。

そして、作業道のような地形もあったから、こちらのルートの方が歩きやすかったかも。

雪と笹藪、鹿道をたどって。

30分程度で、無事に林道まで下りました。

かみさんは「楽しかった?」にはうなづくも、「もう二度と誘わないで」とも。

いや~、失敗しましたね。

そして、林道の入り口には、シカの死体が転がってて。

行くときは気にしなかったけど、クマさんが寄ってたら帰れなくなるところだった(反省)。

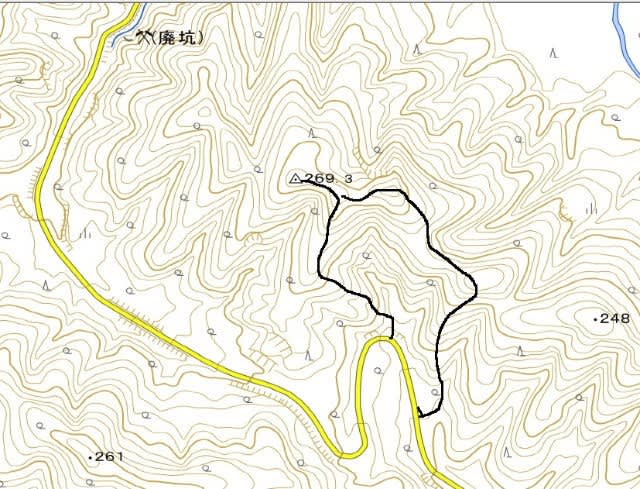

で、今回のルート。

沢を登るのが最短ですが、沢のスキルが無いと無理でしょう。

いきなりの笹藪漕ぎが辛そうですが、距離、標高差とも右のルートが良いでしょう。

「急がばまわれ」でなく、「辛いけど近道直行」が正解なようです。

水面が融けた頃か晩秋にでも、また行ってみたいですね。

今日は朝から強風が吹き、雨もパラパラ。

食材の買い物も不要だし、ホントの巣ごもり休日になりそうです。

連休初日に山歩きに出かけた時のこと。

本当は山菜探査に行ったんだけどね、見つけたのは・・・

大まかなルート。

笹の薄い所を選んで斜面を登りました。

80mほど標高を稼ぐも、ギョウニンの気配は全然無し。

道のりは半ばを過ぎてるし、何も無くても三角点制覇に目的を変えて探査続行。

オオカメノキの芽吹き。

鹿道がかなり発達していて、藪漕ぎの大変さは、さほどでなかったです。

そして、頂上付近では造林道の痕跡が現れました。

三角点付近に到着して標石を探すも・・・

見つけたのは・・・

何だこりゃ?

振り返ると電柱。

なぜ、こんな所に?

そういえば、上羽幌坑(炭坑)の石炭は、索道(リフト)で羽幌坑まで運ばれていたんだった。

L字鋼も落ちてた。

索道の鉄塔の部品かなぁ?

三角点の標石は見つけられなかったけど、意外にも炭鉱遺構を発見できました。

まだ残雪が多い北斜面。この先に羽幌坑があります。

登りでは気づかなかったけど、北斜面には明瞭な林道跡がありました。

でも、忠実にたどって行くと上羽幌の山奥に出てしまいそうなので、途中で南側の尾根に入って別ルートで下山しました。

下山途中で、ギョウニン探して沢に下りてみたけど何もなく、沢での下山は難しかったのでまた登り返したり。

結局、ギョウニンは1本も採取できずに、1時間半で下山しました。

家に帰って地図を調べてみたら。

上羽幌坑のホッパから、羽幌坑の選炭場を結んでみたらぴったりと三角点上を通過してました。

閉山から50年。

訪れる人は、ほとんどいないと思われ。

山奥の遺構は、ひっそりと存在し続けるんでしょうね。

今日は、林道やピッシリ山に向かう道を偵察。

上羽幌から入る愛奴川沿いの林道は、落石ですぐに通れず。

仕方がないので、先日も出掛けた廃道を通って二股ダム方面に行ってみることに。

デド二股川。

川沿いの林にポツンと立つ名羽線の名残の橋脚。

そして、不自然な地形は名羽線の路盤。

道路と並行してある路盤。

そして、路盤の先には。

トンネルがそのままの状態で放置されてました。

中は真っ暗で、さすがに入る気はしませんでした。

沢沿いの道に戻って、ダムを目指します。

この橋は私と同い年でした。

橋の真ん中に何か落ちてて、嫌な予感がしましたが、タヌキのため糞。

道端は春の花盛り!

これはシソバキスミレかな?

カタクリの群落。

エゾエンゴサク。

ミズバショウ。

オオバナノエンレイソウ。

お花を眺めながら、ダムに到着。

ここまで、1時間半を要しました。

ここから、ピッシリ山の登山道までは倍ほどの道のりがあるので、歩いて登山は難しそうですね。

そして、ダムから見える場所に名羽線の橋が見えます。

アタックしてみましたが、そのことは後日報告します。

帰り道は急ぎ足。

名羽線が走っていたら見えただろう車窓の景色。

一人で歩くのは心細い場所だけど、誰も付き合ってくれる人いなさそうだな。

ま、数年はここで暮らすでしょうから、気長に冒険してみます。