ば 《接続助詞》《接続》活用語の未然形、已然形に付く。

①未然形に付く場合。〔順接の仮定条件〕…たら。…なら。…ならば。

《古今和歌集・春上》 「世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし」

《訳》世の中に、全く桜がなかったとしたら、春のころの人々の心はのんびりした気分であったろうに。

②已然形に付く場合。

a〔順接の確定条件、原因・理由〕…ので。…から。

《伊勢物語・九》 「京には見えぬ鳥なれば、皆人見知らず」

《訳》京では見かけない鳥であるので、そこにいる人は皆、見てもわからない。

b〔順接の確定条件、偶然の条件〕…と。…たところ。

《竹取物語・かぐや姫の生ひ立ち》 「それを見れば、三寸ばかりなる人、いとうつくしうてゐたり」

《訳》(根元の光る竹に近寄って)それを見たところ、三寸(=約九センチ)ほどである人が、(竹の中に)とてもかわいらしいようすで座っている。

c〔順接の恒常条件〕…と決まって。…ときはいつも。

《徒然草・七》 「命長ければ、恥多し」

《訳》命が長いと、決まって恥も多い。

《語の歴史》室町時代後期以降、「未然形+ば」の形が少なくなり、次第に、「已然形+ば」の形で順接の仮定条件を表すようになる。これが現代語の「仮定形+ば」につながる。

※「未」 いまだ~ず

「已」 すでに

セットで暗記

已然形+ば(ノデ・カラ・ト)

に 《接続助詞》《接続》活用語の連体形に付く。

①〔逆接の確定条件〕…のに。…けれども。

《伊勢物語・二三》 「よろこびて待つに、たびたび過ぎぬれば」

《訳》(女は)喜んで(男を)待っていたのに、(河内の方にやって来ても)その度ごとに通りすぎてしまったので。

②〔順接の確定条件〕…ので。…ために。

《伊勢物語・九》「渡し守、『はや舟に乗れ、日も暮れぬ』と言ふに、乗りて渡らむとするに」

《訳》川の渡しの船頭が「早く舟に乗れ、日も暮れてしまう」と言うので、乗って渡ろうとするが。

③〔単純接続〕…ところ。…と。

《徒然草・四一》 「賀茂の競べ馬を見侍しに」

《訳》賀茂神社の競馬を見物しましたところ。

を 《接続助詞》《接続》活用語の連体形に付く。まれに体言に付く。接続助詞の「に」とほぼ同じ。

①〔逆接の確定条件〕…のに。…けれども。

《源氏物語・桐壺》 「まかでなむとし給ふを、暇さらに許させ給はず」

《訳》(桐壺更衣は病気のため里に)退出してしまおうとなさるけれども、(桐壺帝は)休暇をどうしてもお許しにならない。

②〔順接の確定条件〕…ので。…から。

《万葉集・六二六》 「君により言の繁きを古郷の明日香の川に潔身(みそぎ)しに行く」

《訳》君のためにうわさになったので、旧都である明日香の川にみそぎをしに行く。

③〔単純接続〕…と。…ところ。…が。

《大鏡・序》 「『きむぢが姓は何ぞ』とおほせられしかば、『夏山と申す』と申ししを、やがて繁樹となむつけさせ給へりし」

《訳》「おまえの姓は何か」とおっしゃったので、「夏山と申します」と申し上げたところ、即座に繁樹とお付けくださった。

※ 接続助詞の「に」「を」の下には多くの場合「、(読点)」がつく。

※ 読解する時は初心者は「連体形+に、」「連体形+を、」の「に・を」を( )に入れて飛ばす。中上級者は無意識に飛ばして読む。飛ばして読んで意味が通じない時は格助詞。

※上記の「飛ばす」理由がわかるだろうか。

まず、現代語の格助詞「に・を」の意味にとらわれないため。私たちは「に・を」を見ると無意識に動詞を探してしまう。「を」の字、「に」の字はObject(目的語)と思ってしまう。だから、飛ばす。

次に、訳が「ので・のに・と」なのである。これは後が訳せたときにのみわかる言葉である。つまり、格助詞「に・を」を訳そうとして読んでいる人は空欄補充問題である「だから・しかし・そして」を解きながら読むことになってしまう。これは時間の無駄である。

※確認するが訳す問題ではきちんと訳出すること。

で 《接続助詞》《接続》活用語の未然形に付く。

〔打消の接続〕…ないで。ずに。

《枕草子・中納言まゐり給ひて》 「さては、扇のにはあらで、くらげのななり」

《訳》それでは、扇の骨ではなくて、くらげの骨であるようだ。

《参考》語源については、「にて」(打消の助動詞「ず」の古い連用形「に」+接続助詞「て」)の変化したものとも、「ずて」(打消の助動詞「ず」の連用形+接続助詞「て」)の変化したものともいわれる。

※現代語に打消の助詞は基本的にないので重要。特に現代語訳問題で頻出。

ものの・ものを・ものから・ものゆゑ 接続助詞「逆接(ガ・ノニ)」「順接(ノデ・カラ」

《古今和歌集・恋一》 「恋すれば我が身は影となりにけりさりとて人に添はぬものゆゑ」

《訳》恋をしたので私の体は影のように痩せ細ってしまった、だからといって愛するあの人に影のように寄り添うわけにはいかないのに。

※「ものから・ものゆゑ」に逆説の意味があることに注意。「から・ゆゑ」を見ると順接だと現代人は思ってしまう。

つつ 《接続助詞》《接続》動詞および動詞型活用の助動詞の連用形に付く。

①〔反復〕何度も…ては。

《更級日記・かどで》 「人まには参りつつ、額(ヌカ)をつきし薬師仏の立ち給へるを」

《訳》人のいない時には何度もお参りしては礼拝した、あの薬師如来が立っていらっしゃるのを。

②〔継続〕…し続けて。(ずっと)…していて。

《伊勢物語・二三》 「女はこの男をと思ひつつ、親のあはすれども、聞かでなむありける」

《訳》女はこの男を(夫にしよう)と思い続けて、親が(別の男と)結婚させようとするが、聞き入れないでいた。

③〔複数動作の並行〕…しながら。…する一方で。

《伊勢物語・九》 「水の上に遊びつつ魚(イオ)を食ふ」

《訳》(白い鳥が)水の上を泳ぎながら魚を食べる。

ながら 《接続助詞》《接続》動詞型活用の語の連用形、体言、副詞、形容詞・形容動詞の語幹などに付く。

〔状態の継続〕

…まま。…ままで。

《更級日記・物語》 「源氏の五十余巻、ひつに入りながら…得て帰る心地のうれしさぞいみじきや」

《訳》『源氏物語』の五十余巻を、櫃(ヒツ)に入ったままで…もらって帰るときの気持ちのうれしさといったら、たいへんなものであるよ。

そっくりそのまま。そのまま全部。

《平家物語・三・足摺》 「三人ながら島を出(イ)でたりなんど聞こえば」

《訳》三人が皆そっくり島を出たなどと都の方へ聞こえたならば。

〔二つの動作の並行〕…ながら。…つつ。

《徒然草・六〇》 「食ひながら文(フミ)をも読みけり」

《訳》(芋頭(イモガシラ)を)食べながら仏典の講読をした。

〔逆接〕…けれども。…のに。

《伊勢物語・八四》 「身はいやしながら、母なむ宮なりける」

《訳》(男の)身分は低いけれども、母は皇族であった。

〔その本質・本性に基づくことを示す〕…そのままに。…としてまさに。

《万葉集・八一三》 「神ながら神さびいます」

《訳》神そのままに神々しくいられる。

《参考》

接続助詞は活用する語に付くのが普通なので、名詞や形容詞・形容動詞の語幹に付く場合の「ながら」を副助詞または接尾語とする説もある。

★文脈上大切な「て」と「ば」

A て A

※「て」の前後の主語は同じことが多い。「ば」の前後の主語は違うことが多い。「A ば B」と書かずに「B ば A」と書いたのは「BA」で「ば」になるから。というか、そうやって私は覚えた。

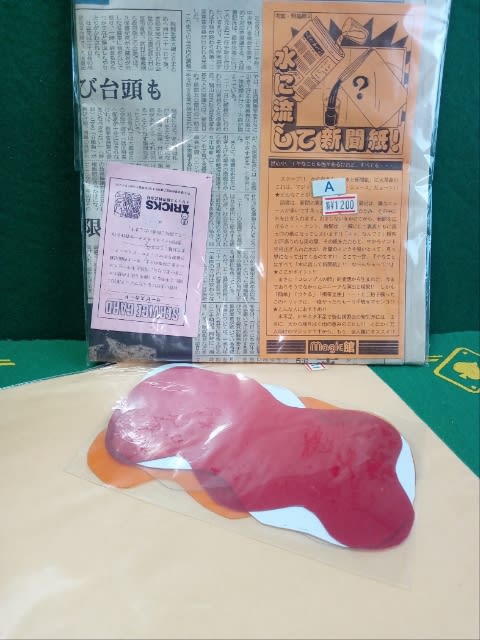

●地元の公民館を借りたいが、以前、手品研究会として数回利用した(二人でマジックの練習したり、二人でマジックグッズを作っていたりしていた)ところ、公民館の理念に合わないから貸さないと突然、言われたという因縁のある会場。

●要は理念に合えばよいのだろうと「クロースアップマジックショー」を企画することにした。

●なんかね、3年連続してクロースアップマジックショーをやった施設が利用者が減ったのでイベントはしなくなりそうなのよ。

というか、施設の閉鎖案も出ているとか。

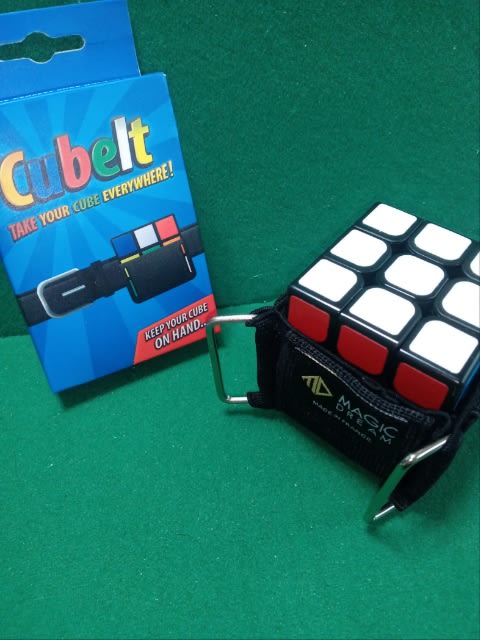

●しかぁし、しかしである。そうなってしまったら、私のタイムキューブはどうなる? セリフまで考えたのに。

●しかも、タイムキューブを持っている人は知っている欠点があるんだが、それを克服する動作まで考えたのにである。

●タイムキューブをやる気、満々なのである。

他にも『ストロングボックス』や『瓶詰キューブの予言』とか『YuMoさん特製ホットロッド』などなど見せたいマジックがあるのである。そうそう『ハトさんの予言マジック』の立場はどうなる。

●要はマジックを人前で演じたいのだ(けど、キッズショーは嫌)。

●だが、公民館のパンフを見ても利用者の資格、理念はないので、おそらく管理者である役人が偏見で決めていたのだと疑ってしまう。説明なんて何もされなかったし。

●理念らしきところを探すと、この公民館は「集う、学ぶ、つなぐ(結ぶ)」場らしい。

●毎回、二人だと「集う」感はないね、たしかに。「つなぐ(結ぶ)」感もないかも。それらなそうと説明してくれればいいのに。

●現在の企画書もどきのメモ。

・「集う」は「ショー」だし、何とかなるか。県特有の事情もからめられるし、良いだろう。

・「学ぶ」は、クロースアップマジックの存在をリアルに知っていただくとか、クロースアップ演芸の鑑賞態度を学んでいただくとか、一つか二つの手品を学んでもらうとか、書いておけば良いだろう。

・「つなぐ(結ぶ)」。問題はこれである。正直言って私はショーを見に来てくれた人のためになら、持てる力を振り絞って演じる覚悟はややあるが、「つながりたくない」。これで終わりの関係にしたい。

その後、ボランティアの依頼とか受けたくない。つながったら、その種の依頼のきっかけになりかねない。

●年に一度だけ発揮される気合なのである。12月が終わると新年に見せるくらいである。短い期間の気合なのである。

●まあ、来年は義父、義母の還暦合同パーティー(宴会?)でも演じるが、それは身内だけですし。

●一応、夜中のメモ書き(夜中、目が覚めたら暇だからいろいろとメモを書くのだ)によると、観客同士の交流の時間を設けるとか、次回の開催に「つなぐ」とか書いてあるな。

苦しいか。

●「つなぐ(結ぶ)」場としての会場を利用するための大義名分をどなたか考えてくださいませんか。

そして、教えてくださいませ。

m(_ _)m

●一部の人が待ち望んでいた助動詞である。

問い 次の文の訳として最も適当なものを選びなさい。

いかばかり心のうち涼しかりけむ。(徒然草・一八段)

ア どれほど心中では平然とできるだろうか。

イ どんなにか心の中まで涼しかっただろう。

ウ どうしても心の中は平然でありたいとしていた。

エ どこまでも心中は涼やかに過ごしていきたい。

答えは瞬殺でイである。【「けむ」=過去推量=ただろう】が訳出されているからである。

このように助動詞は選択肢を消す基準となるし、訳するときに重視される点である。これから助動詞を学んでいこう。

【克服のための手順】

第一作業 接続毎に暗記する (以下のものは至急暗記せよ)

未然形接続

・客体化する助動詞(主語がずれる。当事者でない=俺じゃないですから)

「る・らる」(受身)「す・さす・しむ」(使役) → 尊敬(自分が原則として主語になれない)

・まだ起きていないことを表す助動詞

「ず・じ」(打消)「む(ん)・むず(んず)」(推量)

「まし(反実仮想)「まほし」(希望)

連用形接続

・過去・完了

「き・けり」(過去) 「つ・ぬ・たり」(完了) 「けむ(過去推量)

・ 希望 「たし」

終止形接続

・推量、推定(未然形接続のものより確度が高い)

「まじ・めり【目在り(視覚推量】・なり【音あり(伝聞推量)】・らむ・らし・べし」

※終止形が現実100%ならそれに近い意味になるの終止形接続の特徴である。「めり」の語源が【目在り】なのは目で見た分、根拠があり、現実60%~80%くらいのイメージなのだ。

サ変の未然OR四段の已然に接続(~e・エ段)

「り」(完了) ※さみしいエリカ=サ変の未然・四段の已然・~e+り・完了

第二作業 各々の活用を理解する

★ 急いで暗記するグループ

a 「ず」「き」「まし」(特殊型) b 「ぬ」(ナ変型) c 「むず」(サ変型)

d 「む」「らむ」「けむ」

※「むず」だけがサ変と思えた君は偉い! 語源が「~むとす」なので「す」の部分がサ変だからサ変型になったのだ。

★法則性を掴む

e「る・らる・す・さす・しむ」(下二段型)

f「り・なり・なり・けり・めり・たり・たり」(ラ変型)

g「べし・たし・まほし・まじ・ごとし」(形容詞型)

h「じ・らし」(無変化)

※無変化の「じ・らし」は係り結びに対応することがあるため、助詞ではなく助動詞になる

第三作業 各々助動詞の使い方を覚える(これは学校の副読本を使うといいよ)

・ グループによる整理 ・ 訳について教科書や問題演習で慣れる

・ 連続した助動詞を理解する

助動詞46を活用できます。46例文で古文の助動詞を征服するという記事群です。第四作業にも対応

第四作業 識別問題に対応

・ パターンを理解する ・ 問題演習をする ・ 訳に活かす

◆連続した助動詞の例

上が連用形の場合♪

「てむ・てき・てけり」の「て」は完了♪

「なむ・にき・にけり」の「な・に」完了♪

「てば・なば・てばや・つべし・ぬべし・なまし・てまし」みな完了♪

下に推量、強意かも♪(

※土屋博映師のソングに前後2行を蛇足しました。

◆ 助動詞の意味と訳について(対応関係に気がつこう)

らむ=(意味)現在推量=(訳)ているだろう けむ=(意味)過去推量=(訳)ただろう

※訳と意味はセットで覚えることが大事だよ。

◆ 識別の手順三大注意事項

① 接続 ②活用形 ③意味・文脈

(例)読まぬとき(未然形接続で連体形なので打消) 読みぬ。(連用形接続で終止形なので完了)

◆ 全部が助動詞に見えてくる病気がある。用言の復習をますはやっておこう。

死ぬる女 (ナ行変格活用の活用語尾の一部)

うつくしかるべきなり。 (形容詞の連体形の活用語尾の一部)

涙ぞこぼるる。 (下二段活用連体形の活用語尾。自発ではない)

※「こぼ」なんて未然形はないよぉ。あったらバ変動詞ができちゃいますよぉ

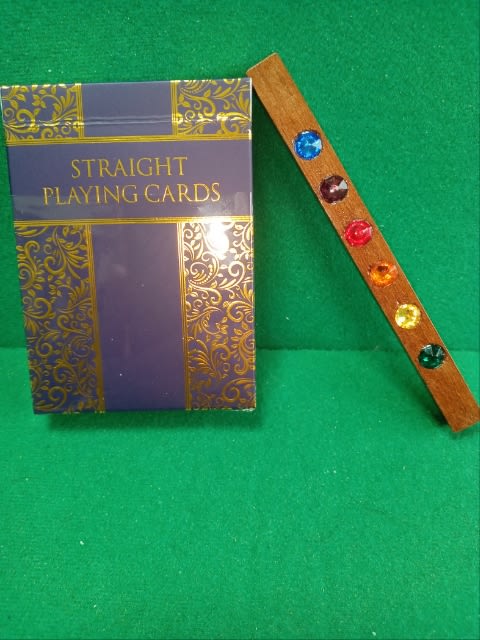

絶対壊れない金庫!ストロングボックス!ゲータンブルームの手順 Strong box by Joe Porper

●コインマジックはこれだけで良いというアドバイス(暴言?)をいただいたので、再考。

●12月のマジックショーではこれを演じることにするかあー。

●スリーコイントリックはタイムキューブと現象かぶりますし。

●よくできたマジックだもんなあ。

●え? マギーボックスだろって。

そういう人は入手しないと損だよ。