●学研のホームページによると

●「ムー大陸の謎」「古代核戦争」「バミューダ・トライアングル「大洪水伝説」「ファティマの奇跡と聖母預言」「地球空洞説」「月人工天体説」「幽体離脱」「UFOとは何か?」「フリーメーソン」など、手堅い(?)用語選択。

●私事だが大昔、「オカルト単語222」という企画をだしていたことがある。

日本語訳から1、2行を抜き出し、重要語の部分の色を変えて単語の解説をつけるというパターンである。

要は土屋博映師の「古文公式222」や「古文単語222」のパロディである。

そのために日本語訳とは言え、30冊近くの文庫本を受け取り、例文採集を始めたあたりで編集者と連絡が取れなくなったかなにかで、頓挫した。

懐かしい。

●目指せ! オカルト系メンタリスト、「ムンタリスト」(自称)。

現在、1ネタ考えた。

先は長いなあ。

●あ。ビリーバーじゃないです。為念。

目標はあくまでも娯楽の提供です。

●Amazon Vine先取りプログラムメンバーのカスタマーレビューの評価が高い本には要注意。

●媒体や主催者がはっきりとしていない仕事の実績は疑う。

主催者さえ書かなくてよいなら、私はマジックコンクール演技部門最優秀賞受賞者であるし、マジックのコンテストチャンピオンの実績もある。

●同じ著者の本なのに経歴が微妙に変わっていく人に注意。

特に固有名詞が「大手」とかに変わっている人。

●その人を検索すると、板書やパワポに専門的な内容が書いていない。

ひどいのになると精神論しか書かれていない。

●「公式~~」と書かれていても検索すると「公式~~」が出てこないことがある。

つまり、その存在自体がない。

●低評価に詳しい人の書評が載っていることがあるので、熟読するように。

●ゴーストライターという存在がいることに留意する。

私ですらゴーストライターの依頼がきたことがある。

当時の超有名講師の代理の方からである。その人自身は多忙のせいか、会えなかった。というか、話が本格化する前にお断りした。

ここでの留意点は自分の名前で本を出せないレベルの人間しか書いていないということである。

●あー、怖い世の中になったものだ。

●以下は平野耕太氏のマンガ『ドリフターズ』7巻の感想である。お笑いのドリフターズとは関係がなく、ドリフターズ=(異世界への)漂流者である。ファンタジーマンガの一種である。

●いろいろなことが明かされたり、展開したりする素晴らしい巻だった。

5年弱待たされたかいがあった。コロナ禍(アシスタントと部屋に籠れない)という状況に加え、平野先生ご自身も大病を患ったなかでの執筆であったらしく、待たされたのも致し方なし。

●なお、1巻から6巻は廉価版(1~3巻を上、4~6巻を下でそれぞれ1100円ほど)も出ているし、無料で読めるアプリもあるらしいとか。

●7巻に追いつけるよ、簡単に。私のお勧めマンガなので未読の方はぜひとも。

●まだ、7巻を読んでない方はここ以下を読まないでいただけるとありがたい。

裏を返すと読んでいない人にはさっぱりの記事。しかも、読後の興奮で何を書いているやら。

●言い訳と前置きは終わったぞ。以下、感想。

●ブレーンストーミングのシーンが素晴らしい。

①アイデアに対して批判・否定をしない ...

②変わったアイデアを歓迎する ...

③質より量を重要視する ...

④アイデアをまとめる ...

以上、東大IPC様より引用

「どんなバカなことでもいいから 思いついた事をどんどん下さいどんどん」

●こんなことを言うファンタジー(架空戦記?)マンガがあっただろうか。あったら、ごめんなさい。

●そのシーンの直後に一歩間違えればモブで終わっていたキャラクター(ミルズ?)に名セリフを言わせるところもいい。

「計算尺と地図と台帳で戦うしかないじゃないか」

●ローマ時代の軍事的天才であるスキピオによる関ヶ原の戦いの分析もよかった。

推理小説を書く時の欠点は犯人や探偵よりも頭がよくないと書けないことだと、ゆうきまさみ氏が述べていた気がするが、戦場分析をこれだけうまくまとめるシーンを描けるあたりさすが平野耕太氏である。頭がいい。スキピオがお雇い外国人メッケル以上だとさらりと描けるのだから。そして、山口多聞に

「あっという間に2000年分を追いつかれ そして今や追い抜いている」

と思わせることに成功しているのだから。関ケ原分析を伏線としての上記の山口多聞による感想が出てくるわけだ。

あ。メッケルによる関ケ原分析は史実ではないみたいね。だから、マンガでもメッケルの名は出てこない。

●一方、カルタゴのハンニバルと義経のコンビ結成も良い。こんな二人組を考えるとは思わなかった。

●あとはノブの「悪い予感」と7巻の最終コマ(ヘルシングの初期のミレニアムみたい)の回収待ち。

●今度はあまり待たされずに読みたいものだ…。

●むかぁ~し、フリーライターごっこをしていた時の本。1999年8月発行。地球が滅びてなくてよかったな、7月に。

●なんとなく、読むと気分が悪くなって手にしていない本である。参加しているのにである。

なんだろうねえ、恐怖ではないんだよねえ。心持ちが不愉快と言うか、表現しづらいな。

言霊信仰か。

●私が担当した「日本怨霊紳士録」は怖くない。幽霊本として、それはそれでどうかと思うが。

●執筆する時は大量の怨霊エピソードに囲まれていていたけれども。

●以前書いたやもしれないけれども、執筆した当時はインターネットをまだ活用できなくて、噂話の収集は当時ゲーム系の出版社(攻略本を出していた会社のはず)の知人に頼んだものだった。

●「ウチの娘が夏休みの研究で発表したものです」というのも混じっていて、当時は独特なカオス感がネットにはあった。

今もカオスな点は同じだけどな。ナチスは良いこともしたとかいう言説もネットにあるし。

ネットだけでなく、実際の書籍にもあるか。

※「良いこと」を本当にしたのかについて、詳しくは『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』を参照。

●閑話休題。

●お盆に最適な本ではないかと。巻末には百物語もあるし、幽霊研究史なんて渋い章もあるんで。

●写真や図が多いので読みやすいと思う。

あ。当然、心霊写真の特集もありますぜ。

●怖いもの見たさの方にも学究派の方にも楽しめる本ではないかと。

●古本でないと入手できない欠点はありますが。

●幼いころ、亡くなった父(音大声楽科卒)が「ヒトラーのやったことで良かったのはアウトバーンを作ったこととアルファベットを整理しただけだ」と言っていたことは記憶に残っている。

●幼いころの記憶なので私の勘違い(彼のニュアンスがいまいち思い出せない)、記憶の間違いはありえるが、本書を読んだり、調べたりしたかぎり、彼の考えは間違いであった。

しかし、ナチス乃至ヒトラーは「良いこと」もしたのかという言説は決して最近のことではなく、1970年代前半にはあった。戦後のテーマだったのかもしれない。

●現在において、非常に困難なのは「反知性主義者」たちの存在であろう。内田樹氏が「反知性主義者たちはしばしば恐ろしいほどにもの知りである。一つのトピックについて、手持ちの合切袋から、自説を基礎づけるデータやエビデンスや統計数値をいくらでも取り出すことができる。」としている人たちである。

●上記、反知性主義者は本書で言う「<事実><解釈><意見>」(6頁)の<解釈>の部分が飛んでいると考えると、彼らの主張の誤謬はわかりやすい。<解釈>については歴史研究の積み重ねに基づく「歴史的経緯」「歴史的文脈」「歴史的結果」(42頁)が中心になるということであろう。このあたり誤読していたら申し訳ない。言い訳をしておくと、私は知的活動をできる病状にないのだ。しかし、その私をもってして読む価値があった本が、この『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』であったん棚。

●閑話休題。

●反知性主義者の影響は大きく、「俗なる」ナチス肯定論の基盤となっているだろう。

●人文系学問は歴史学を含め、軽んじられているのが現代社会だと思う。

●この本を読むと歴史学の威力がわかる。歴史学は「歴史的経緯」「歴史的文脈」「歴史的結果」という文脈を膨大な研究史の上に成立させており、そのうえで過去を判定する学問だと認識させる本なのだ。

●この本は、歴史学が俗にいう「ナチスは良いこともした」を否定する力を持っていることを徹底的に周知させた本であると言っていい。

●そして、この本なら反知性主義者の意見も変えるかもしれない。彼らなら岩波ブックレットレベルの分かりやすく叙述された本ならあっと言う間に読み終えるだろう。

●「歴史学」を前に、なおも、彼らは多弁なのだろうか。

●この書の読者として望ましいのは反知性主義者の手前の「俗」な人たちだろう。

●学者にとっては当たり前のことを「俗」に分からせるということの苦労はかなり大きい。学者もどきの予備校講師※も「俗」を克服するのは大変であった。まして、本物の学者は「俗」にいちいちかまっている親切さと時間は通常はない。

●「俗」に対する誠意ある対応が本書であり、その応用性は「ナチス」に限られたことではない。

●この本の読後に自らの知性がどう展開するかも楽しめる本である。

※予備校講師は「学者・医者・易者・役者・芸者」でなくてはいけないと業界では言われていた。

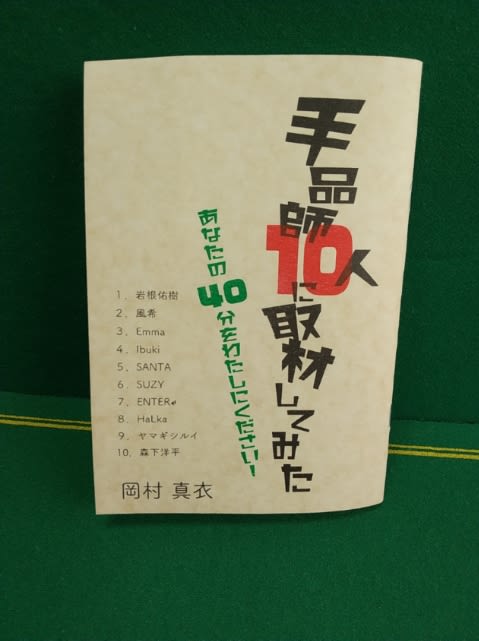

●マジケで販売されていた本だが、正確にはマジケ戦利品ではない。通販で購入。

●だいたいマジックに関心を持てば持つほど、演技するマジシャンにも関心が出てくるものだ。

●『凶鳥<フッケバイン> 黙示の島』(中央公論新社)が手元に来た。

●『凶鳥<フッケバイン>』と『黙示の島』はすでに持っている。しかし、本書には未読の文章が載っている。

●かくて佐藤大輔を戦国時代の宣教師もかくやという勢いで布教したところ、籠絡された、もしくは根負けした知り合いが購入することになり、読了後の彼から借りることになった。

●幸い、というか、当然なことにこの本は読んだ彼に好評だった。それは必然と言えるものであろう。

私は宣教師であったがゆえに、嘘偽りを述べることなく、基督教が絶対であるが如く、佐藤大輔の面白さを伝えたのだから。

●このブログで初めて佐藤大輔氏の名前を知った方は本書から読むのも一つの手であるかもしれない。というか、ぜひ、読んでいただきたい。単行本にして二冊分の内容と+αである。未読の方にはお買い得な本である。

血が苦手な方には、あまりお勧めできないが。まあ、血が苦手な私でも読める程度の血量ではある。

●織田信長、戦国時代ときいて、心のどこかにうずくものがある方には、同シリーズの『信長伝』を推薦する。できれば両方をと狂信者は考える。

●ファンとしては失格なのは分かっているが諸事情ー要は金がないのだーで購入を断念した私には、今まで書籍に収録されていない文章が載っている本書は非常に魅力的であった。

●2017年3月22日に亡くなっているのが信じられないほど、新鮮な文章であった。

まさに佐藤大輔節である。その懐かしき文体で新たに語られているものがそこにはあった。

その翻訳文体特有の硬質な、それでいてユーモアを忘れぬ文章たちであった。

●とまあ、書いておいていうのもなんだが、現在、読んだのは『二隻の護衛艦』『伊達邦彦は一人きり』と小泉悠氏による『我が佐藤大輔小史』だけである。

●おそらくは佐藤大輔ファンの大半を占めるだろう架空戦記ファンが必読するはずの『如水上洛』をまだ読んでいないのだ。

●小泉悠氏がいくつかの佐藤大輔作品を未読のままにしているのと恐らくは同じ理由だ。

●小泉悠氏の引用でしめるとすると「佐藤大輔に対する筆者の執着は、それほどに強い。」

※佐藤大輔を中心とした本棚の一部。速水螺旋人氏のマンガも並んでいるが深い意味はない。

※豪屋大介氏の本も並んでいるがこれも深い意味はない、きっと。

※2冊ある本は実家から持ってきたものも混ざっているため。