REVOX(ルボックス)製のCDプレーヤーB226のメンテナンスを行いました。

前の記事にも書きましたが、手を加える事で高音質化がはかれるのではと思い少し弄ってみました。

WebからダウンロードしたB226のサービス・マニュアルとICのデータシートを頼りに行いました。

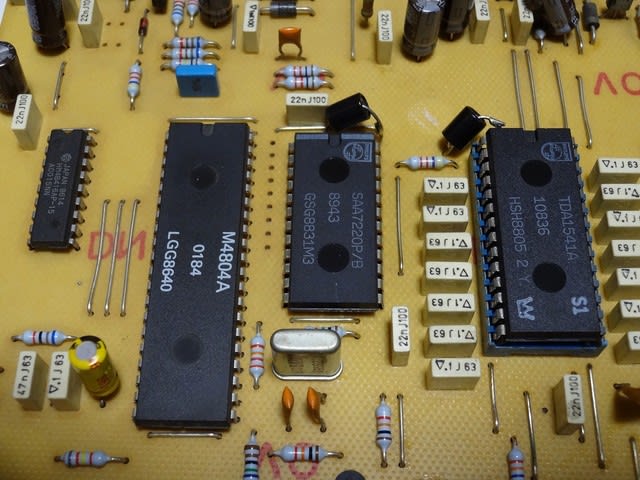

独製だけあって、使用されている部品は欧州系が多いです。

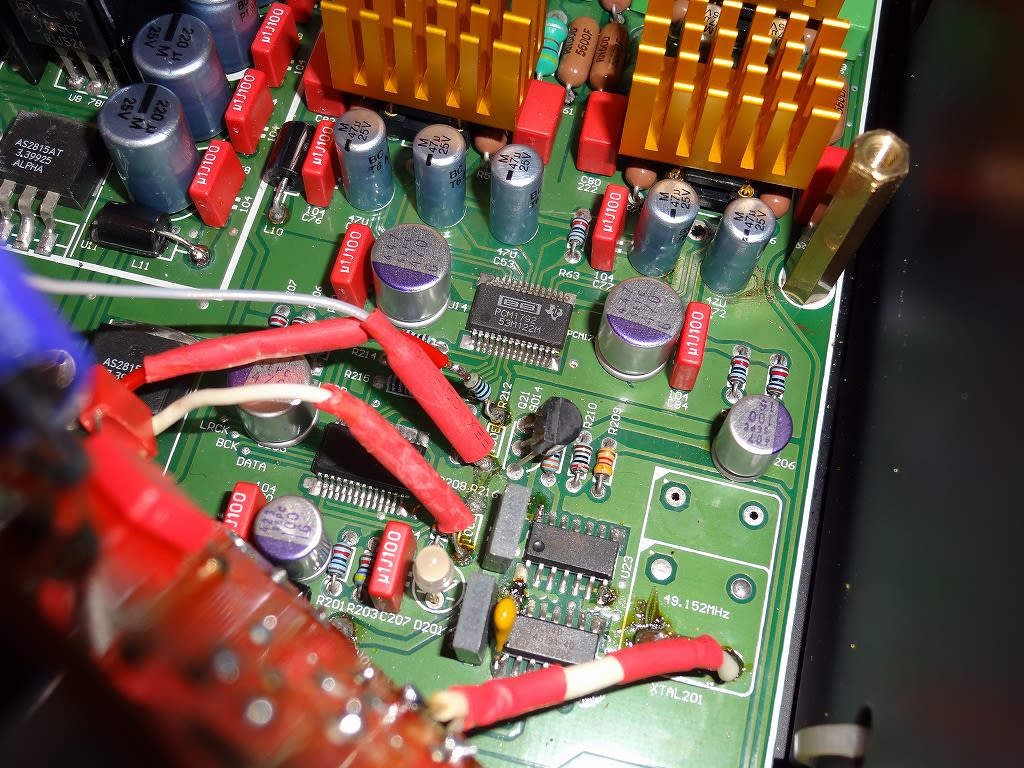

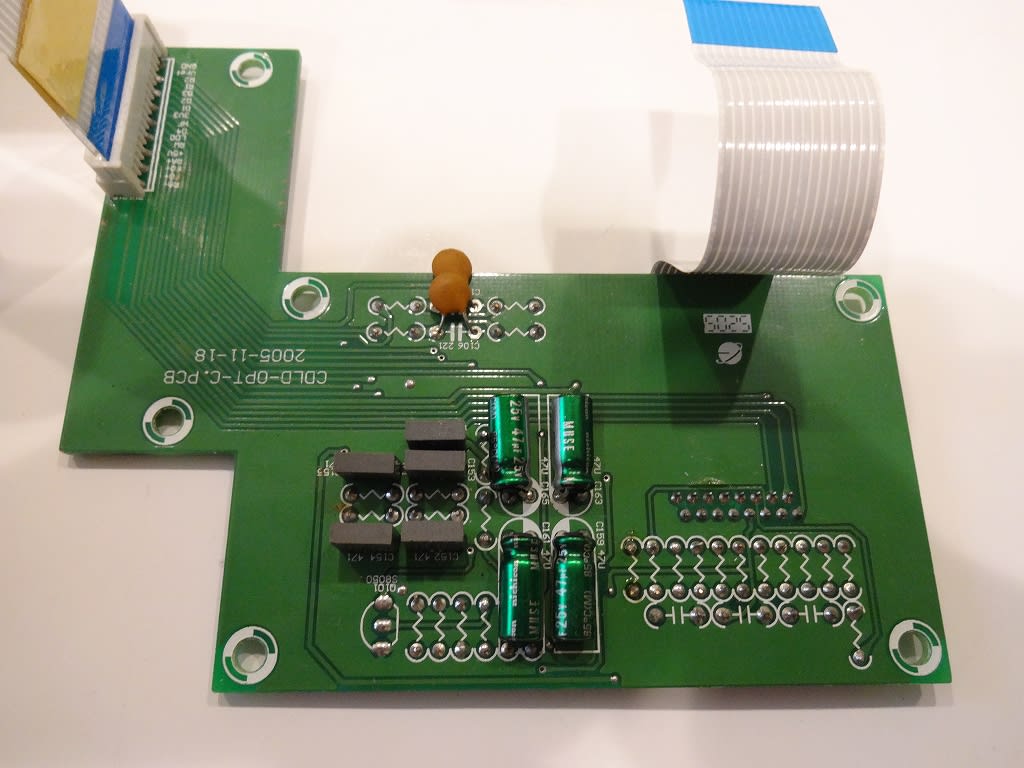

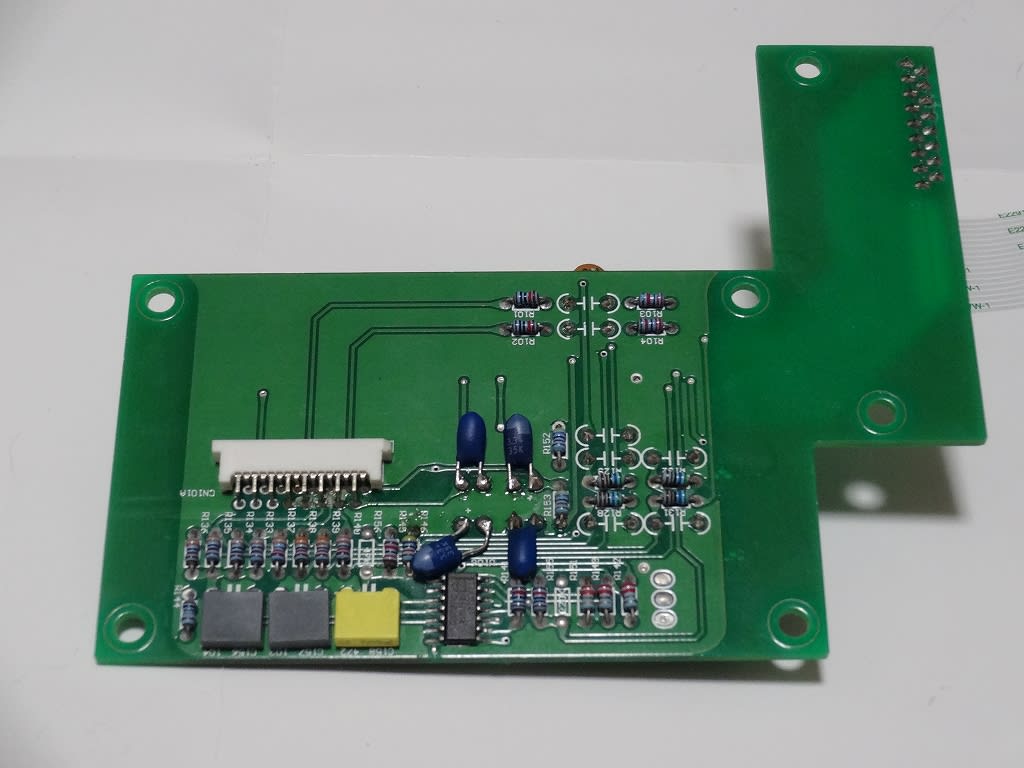

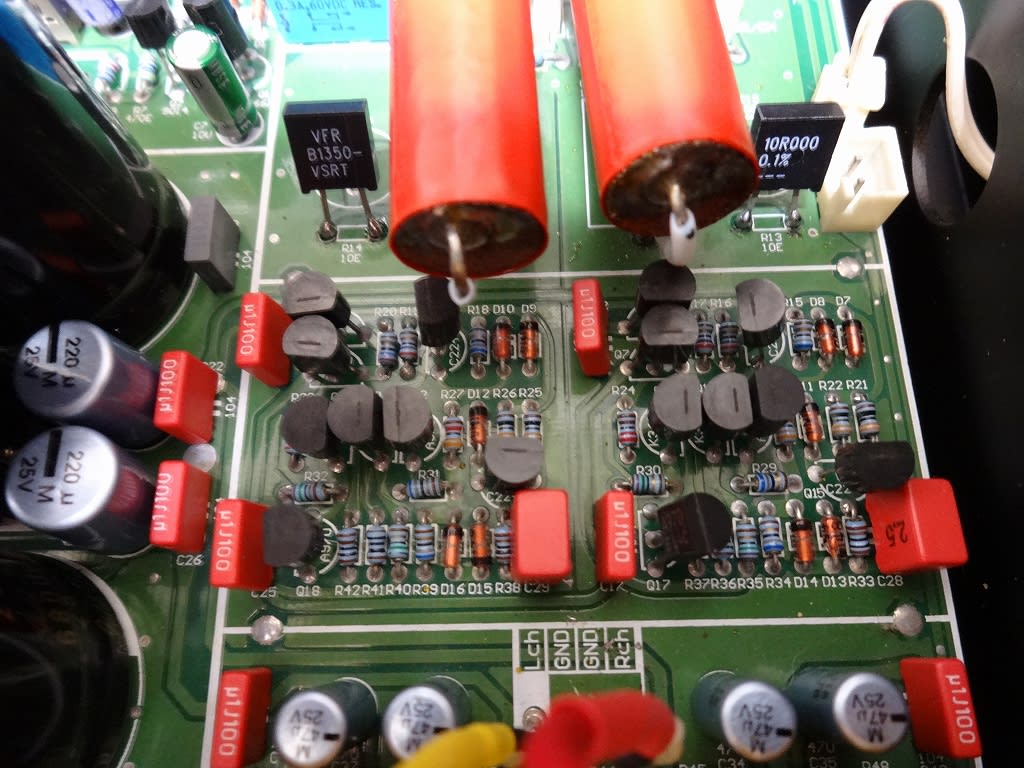

サービス・マニュアルに従って、基板を取り出しました。比較的容易でした。

弄った箇所は以下です。

1.デジタル処理回路部分に低ESRの導電性高分子電解コンデンサ(Pana製SEPタイプ)を追加

・DAC TDA1541のデジタル電源部 100uF/20V + ファインメット・ビーズ追加。

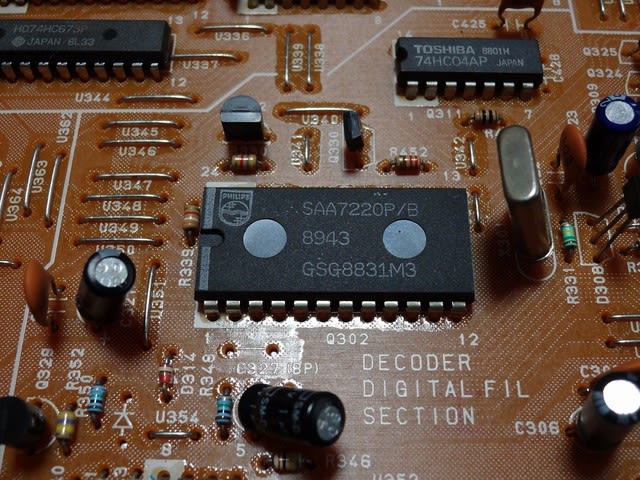

・Digital Filter SAA7220電源部 100uF/20V + ファインメット・ビーズ追加。

・Decorder SAA7210(M4804A)電源部 100uF/20V追加。 元々フェライトビーズが入ってました。

・4 bit DRAM TMS4416電源部 100uF/20V追加。

電解コンの追加箇所は出来るだけICの近くとしました。ノイズループを小さくするための基本ですね。

ICの上の部分の黒い円筒形のものが、ファインメット・ビーズです。

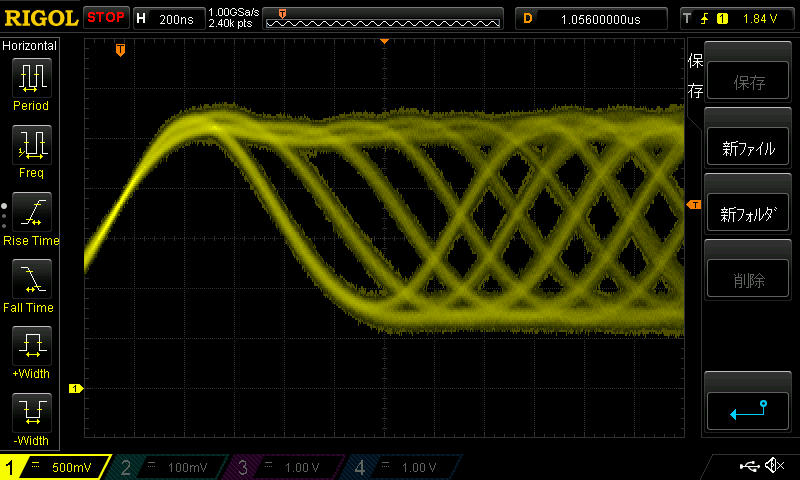

2.ピックアップ・レーザー出力の調整

読み込めない(再生できない)ディスクがあったので、ピックアップ・レーザーを疑ってみた。

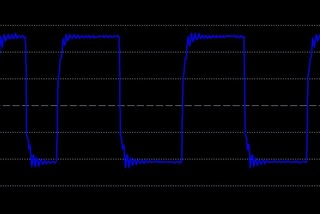

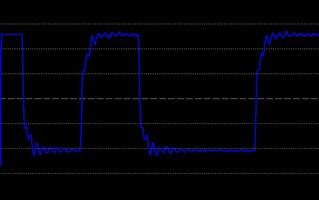

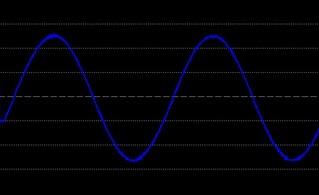

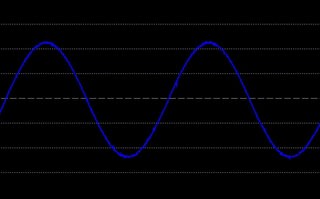

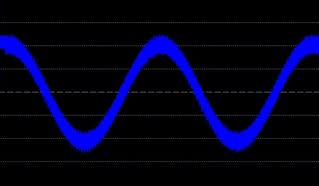

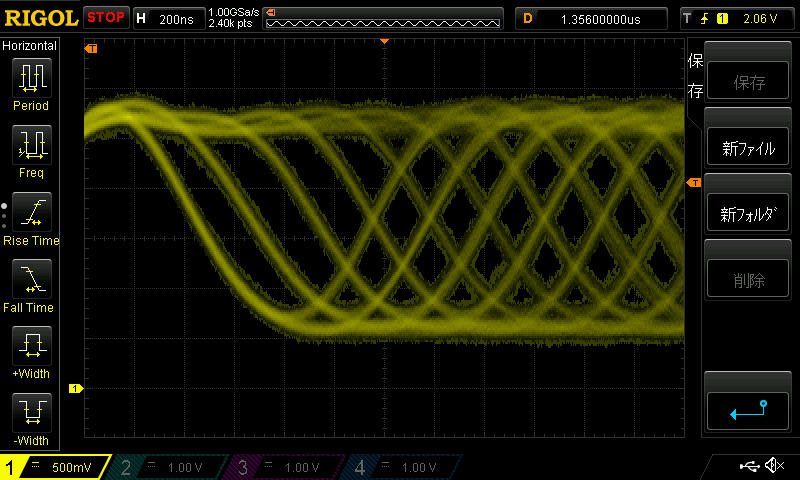

サービス・マニュアルには、レーザー出力は550mVpp±50mVと書いてある。

測定箇所はサービスマニュアルに記載。

実際にオシロスコープで波形観測してみると、250mVppだった。

なるほどね、これでは読めなくても仕方ない。

と言うことで、510mVppになるようにSVR(半固定抵抗)を調整。

このSVRだけは良い物が使用されている。中央のモーターの右隣の"1K0"と書いてある四角い部品。

低めに設定した理由は、レーザーの寿命に配慮した。兎に角、壊してしまっては入手できない。

調整後は、今迄は読めなかったCDもあっさりと読み込む様になった。

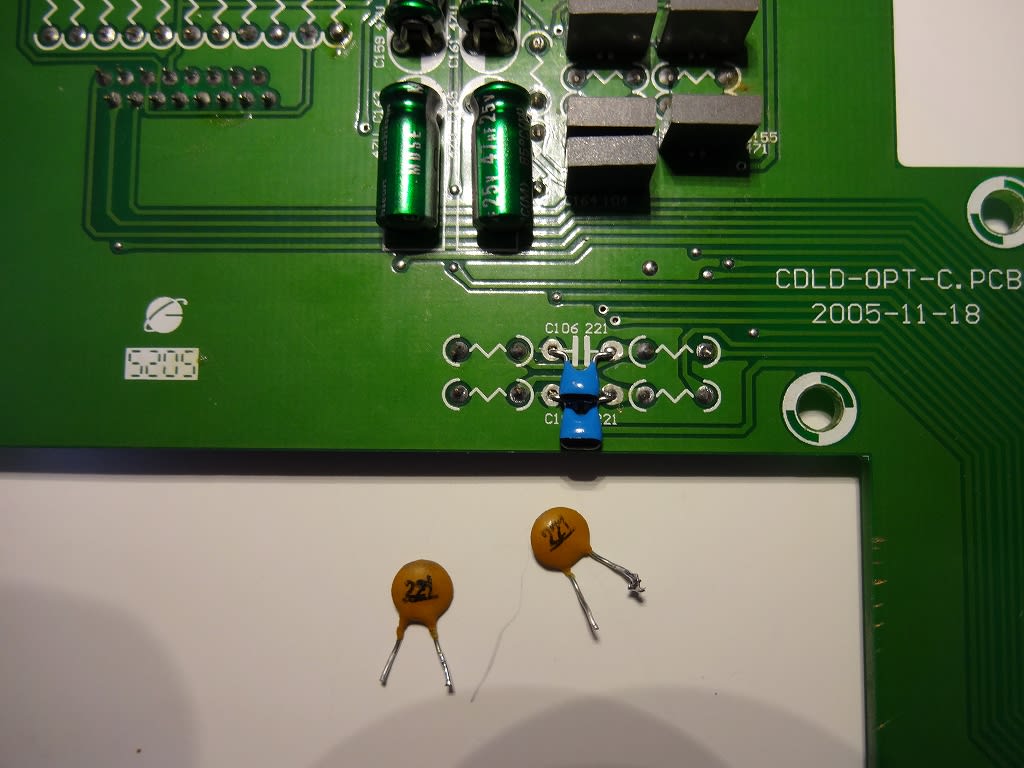

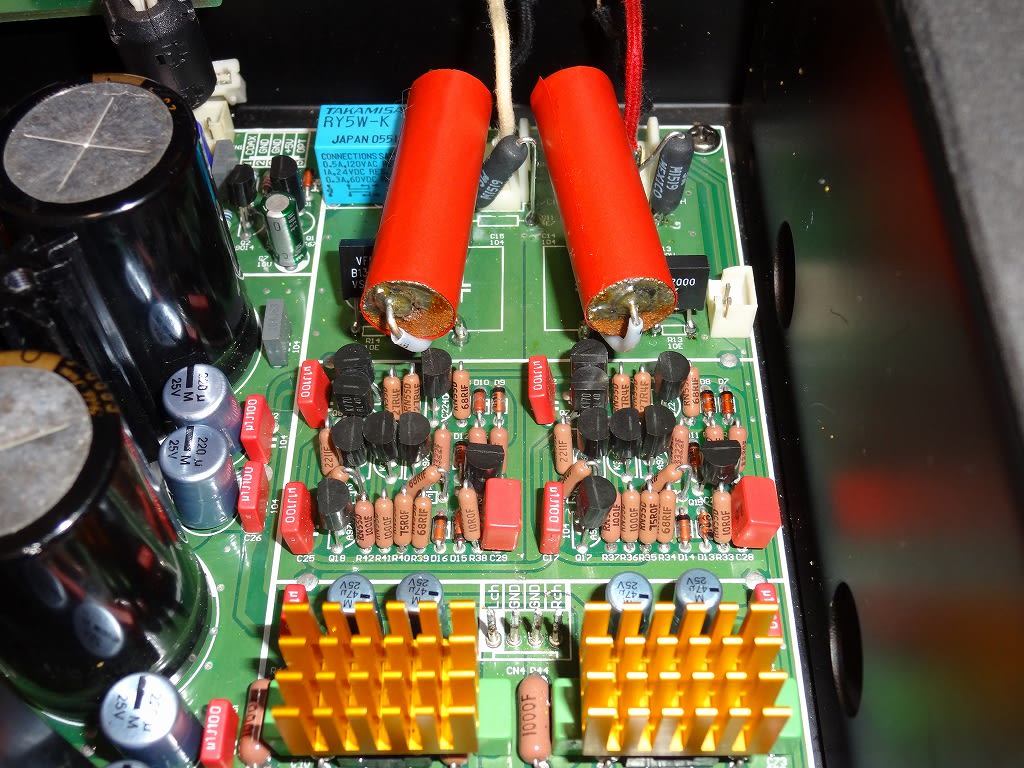

3.アナログ出力のカップリングコンデンサの交換

この部分は実際に出てくる音質(特性には表れない雰囲気、音場など)に大きく影響するので、いつも悩まされる。

オリジナルで使われていた物はBC製100uF/25V(青い部品)。骨太な音だが、もう少し音域と広がりが欲しい。

以下の順番に3種類ほど交換。

①ニチコン製 Muse ES無極性 22uF/25V(緑色)---ドンシャリの音で締まりが無い。

②BC製(116) 47uF/25V(シルバー)---最初は良かったがエージングが進むにつれ少し籠り気味に。

③S+M製(Siemens+Matsushita)GPF 100uF/25V(黒アキシャル)---音場、音域とも広く良い感じ。

このコンデンサは、以前カソードパスコンで試していて、ある程度はわかっていたが予測通り。

今は、この状態で聴いています。

他にも試してみたいですが、カップリングコンに使えそうな電解コンはあまり手持ちがないので思案中です。

そもそも、カップリングコンにはフィルム系が良い事はわかっているが、容量的に適当な物がないです。

今回の電解コンデンサで思ったことは、ボディが大きいほうが音抜けが良さそうだという事。

また、耐圧の高いものは絶縁層が厚くなるので、その分だけ音抜けが悪くなると言われています。

他にも、TDA1541周りのフィルムコン(0.1uF) 14個の交換も選択肢としてありますが、音質がガラッと変わりそうで止めました。

1.~3.を施した結果、B226のCDM-1(スイングアーム)、TDA1541(マルチビットDAC)の良さが出て、最近のCDプレーヤーでは聴いたことが無い聴くことが出来ない、骨太でしかも音場の広い、高域の小さい音などは壊れて消えそうな音が聴けます。ボーカルものなどは、目の前で自分のために歌ってくれてる様な感じになります(言い過ぎかな)。

とにかく、いつまでも聴いていたくなる音です。

アナログっぽい音というのでしょうか?ストレートな音で聴き疲れしません。

新しいCDプレーヤーの購入を検討していましたが、しばらくこのREVOX(Studer) B226で楽しめそうです。