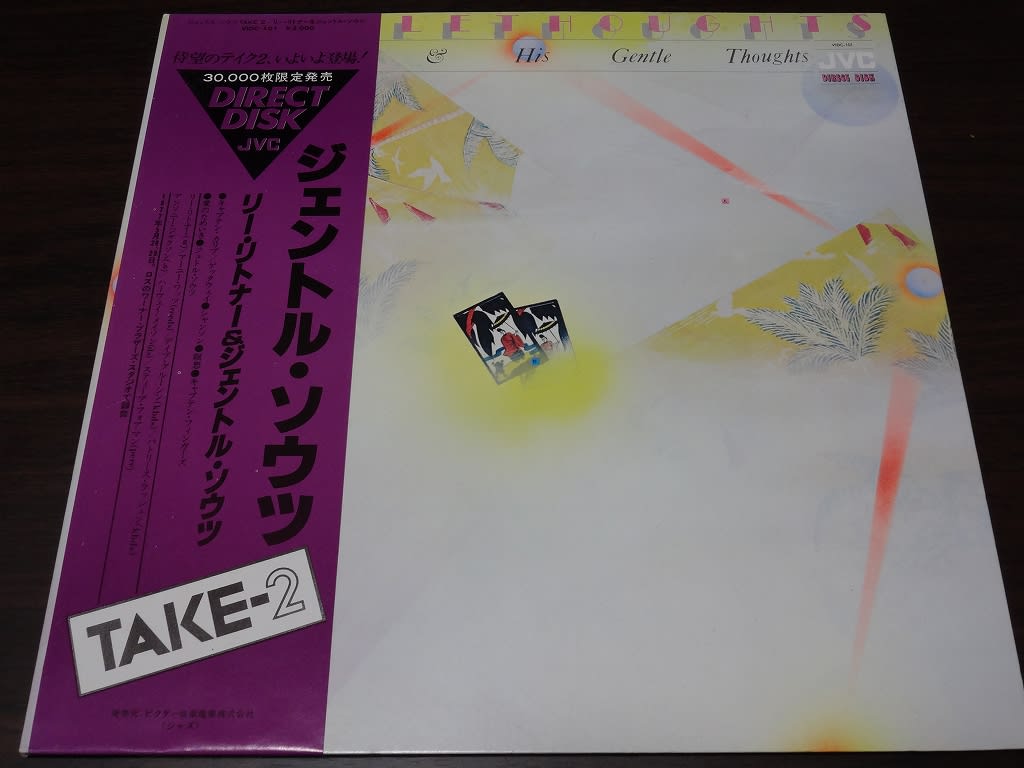

レコードプレーヤーの修理が成功して、最近はもっぱらアナログレコード(LPレコード)を聴いている。

やっぱりアナログレコードは良いですね。

全体のリアル感、空気感、力強さ、雰囲気とも。情報量も無限大で、本来の音楽を聴いているって感じですね。

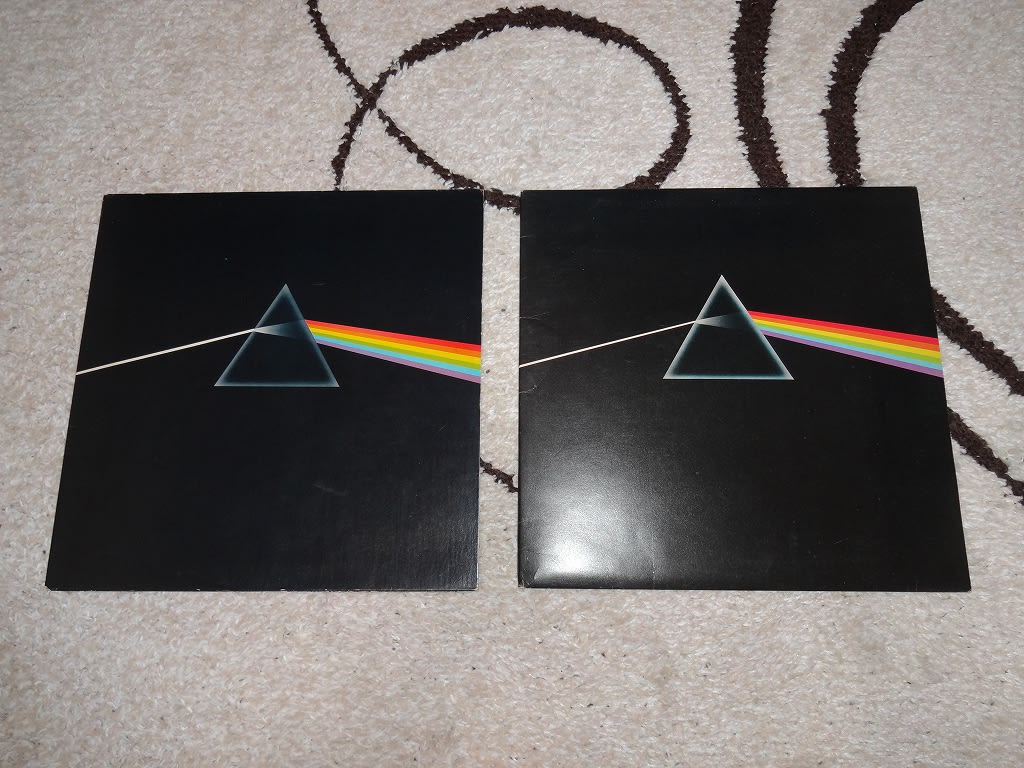

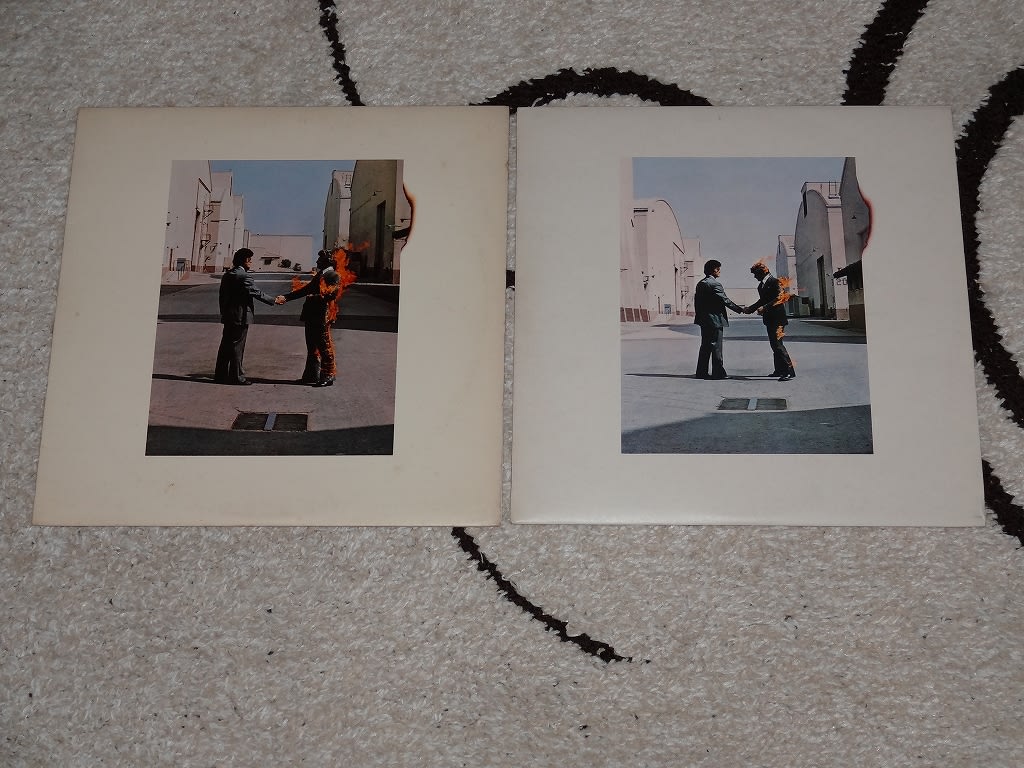

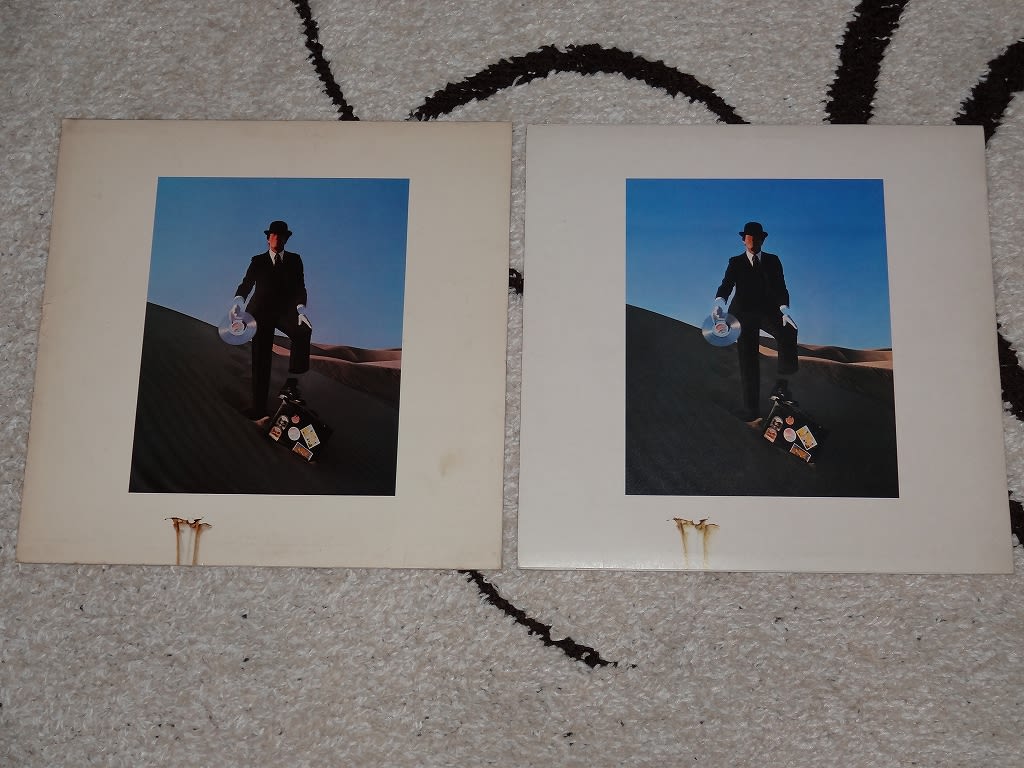

そしてジャケットも存在感があります。

しばらくCDに戻れないかも。

ということで、最近は中古のアナログレコードを買い漁っています。

しかし、中古レコードはどうしても管理状態が良くない。

表面の汚れているもの、一見綺麗に見えても、再生してみると「ハチパチ、チリチリ」ノイズが出る。

これが何とかならないかと、自分なりに試した結果、現時点で最良と思う方法を見つけたので報告します。

参考になれば幸いです。

手間も少なく、コストパフォーマンスもとても良いです。

方法としては、以下の通りです。順を追って説明します。

①大量の水道水の中にジャブジャブとつけます。我が家の洗面台が広くて良かった。

シャワーヘッドがあれば、水をかけてやったりもします。

②コットンで全体を洗い、水で流します。ここで表面上の大きな汚れを取り除きます。

コットンは傷を付けない様に天然綿100%を使ってます。

③水から引き上げて、乾いたコットンで水分を粗拭きします。

粗拭きする理由は、あとで使うクロスが水分があると滑りが悪いからです。

④ここがポイントです。

東レの「トレシー」というクロスを使います。アマゾンで入手できます。900円位/枚です。

このクロスは2umのミクロゴミを吸着すると書いてあります。この「トレシー」は工業用途でも使われるみたいです。

このクロスでは、レコードの表面には一切傷がつきません。多少、強めに擦っても大丈夫です。

(「激落ちくん」メラミンスポンジでも試しましたが、傷だらけになって、表面が白濁しました。ダメ。)

ここでレコード溝に溜まったチリ、ゴミを取り除きます。クロスに吸着します。

一緒に油汚れや、前の所有者が使っていたと思われるスプレーなどの付着物も吸着できます。

⑤表面を確認して、汚れの酷いところは、デンター「システマ 超極細毛先」を使いゴシゴシします。

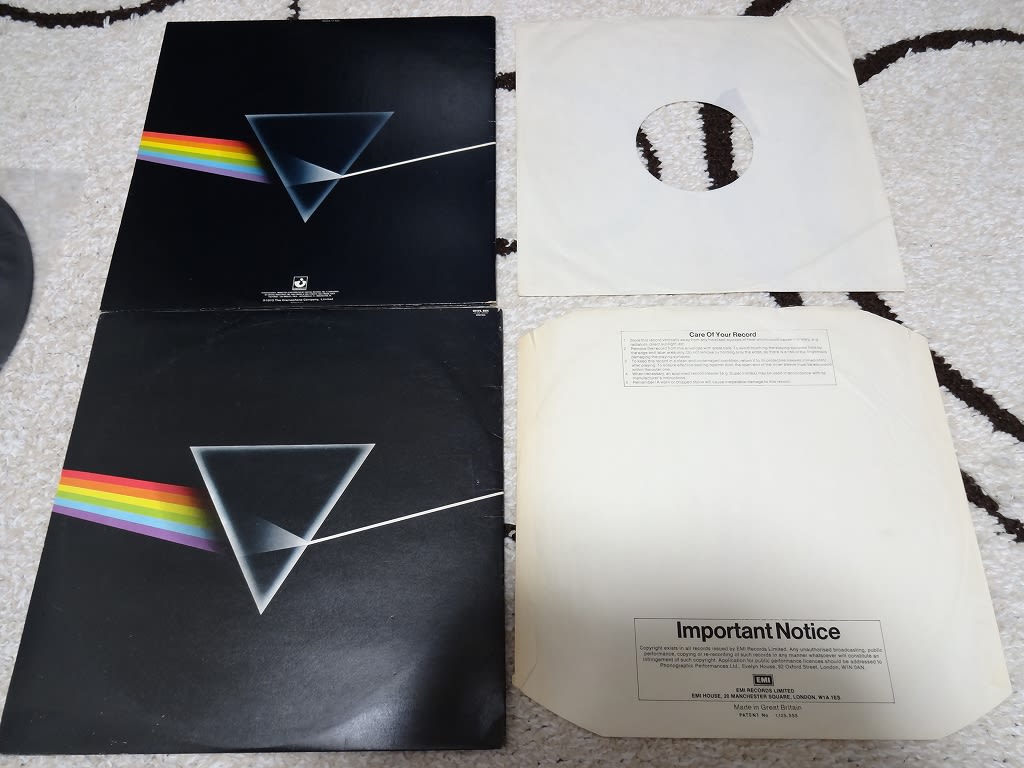

⑥これで洗い完成です。

どうでしょう。表面を見ると新品の様な輝きです。

⑦自然乾燥させます。

30分位乾燥させた後、再生してみます。

なんと、パチパチノイズも殆ど聴こえなくなりました。音質も良いです。

これは、何と言っても④の東レ「トレシー」のおかげだと思います。この効果は絶大です。

素晴しい日本の技術です。世界に誇れる技術です。驚きました。ありがとうございます。

この「トレシー」は静電気も発生させません。

ちなみに、このクロスで本来用途であるメガネも拭いてみましたが、ひと拭きで綺麗になります。

この1週間、ずっと色々調査や試してましたが、やっと良い方法を見つけることが出来ました。

静電気がパチパチノイズを発生させるという説がありますが、私は、静電気よりも、この溝に溜まった小さなゴミがパチパチ音の発生原因ではないかと思います。

静電気は二次的要因で、静電気が小さなチリを吸い寄せて溝に入り込んでしまい、そこを針がトレースすることで、あの不快なパチパチをだすのではと考えます。

確かに、針が溝をトレースするときに、相手はビニールなので、当然、静電気は発生します。

そして摩擦が大きいほど、静電気が発生します。だから溝のチリは摩擦力の発生させ大敵です。

チリがなくスムーズにトレースすれば、トレース中のレコード溝は、ぐにゃぐにゃしているので静電気の発生は少ないと思います。

この溝に溜まった微小ダストがパチパチの原因でしょう。これを取り除いてやりましょう。音質も向上します。

それでも、静電気が気になるの様であれば、マイナスイオン発生のドライヤーを使えば、取り除くことができます。

さあ、これからは中古のレコードも怖くないぞ。

でも、あと気になるのが、レコードの針(スタイラス)のこと。

今は、35年間眠っていたSHUREのV15-TypeⅢとVN35HEを使っている。

難なく再生できているのだが、スタイラスのダンパーがヘタっているのではと思う。

カートリッジはそのまま使うとしても、スタイラスを探さなきゃ。

SHUREのVN35HEは今や生産してないだろうし。。。。。