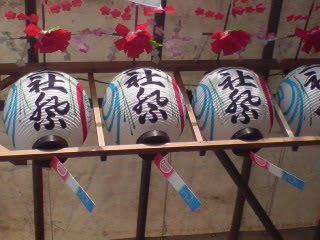

(黄菖蒲 赤塚植物園)

釈迦堂の夕べふちどる黄の菖蒲

黄菖蒲の憂しと思ふはわが影や

昨日せっかく万太郎の句を揚げたので少しお勉強を・・

①秋風や水に落ちたる空のいろ

②短日やされどあかるき水の上

③短夜のあけゆく水の匂かな

④ゆく年や草の底ゆく水の音

⑤古暦水はくらきを流れけり

この五つの句に共通する水以外のものが有ります

お分かりでしょうが、それは明かりです。

これも常套でありながら、こうして詠みわけが出きる

のは写生眼に他ならないのでしょうね。

カメラレンズと違って、人間は心と眼と両方のレンズで行う

ために、その写生は立体的になると思うのです。

机上、机前俳句というのがありますが、それがけして悪い

わけではなく、過去の体験(既視)を元に頭の中で組み立てる

という作業をします。結果で言えば、机上であろうと、写生で

あろうと秀作であれば良いのです。

机上が駄目なら、病床俳句も駄目ということになります。

これが言いたかったことですが・・・話がそれました。

試しに①~⑤の季語を入れ替えてみましたが、同じ水と

明かりを詠んでも季は動かないのです。それは確かな

作者の眼前の景色を読者に伝えることが出来た秀作

だからでしょう。ではどこが秀でているのか?

それは措辞が決め手だと思うのですが、どうでしょう?

① 水に落ちたる空の色

色が水面に落ちたという発見。

② されどあかるき水の上

水の上とはなんでしょう?水面でもなく、中空でもない空間

を作者は見たようです。

③ あけゆく水の匂かな

「におい」は「匂い」であるように「い」という送り仮名がありま

すあえてそれを取り去り「水の匂」という一個の物にしました

④ 草の底ゆく水の音

草の底。この措辞が私には一番インパクトがありました。

⑤水はくらきを流れけり

「水は暗いところを流れた」と解釈するのが普通です。

しかし季語の「古暦」でその明暗でないことを暗示しています。

このように措辞こそ、昨日のブログに書いた「語彙の蓄積」

の上にあるのです。

以上の事は私の体験的な感想で、俳論ではありません。