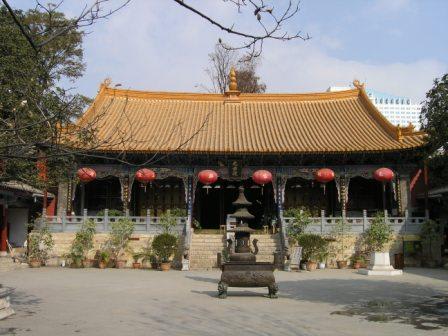

写真上は、明初、最初に明を統治した沐英の第3子の沐(日かんむり+成)が明の永楽17年(1419年)に建立した道教寺院の老君殿。昆明市中心部より東にすぐの拓東路と白塔路の交差点という好立地にある歴史的建造物だ。

この寺の前には蘭茂茶屋と書かれた看板が置かれていた。昆明に住んでいた当時は「雲南の名花の蘭が茂った風雅な茶屋なんだ!」とバスで通るたびに看板を見て気になった。

あるとき途中下車して入ると、名刹は立派だが人は少なく、花もなく、ほかにただ普通のお茶売り場が続くだけの不思議な場所だった。いまでもお茶を製造、販売する店舗を同地に構えている。

写真下は蘭茂著の『滇南本草』。蘭茂は雲南の薬草を調べ書にした人として、雲南でも尊敬を集めている。当然、茶屋の名前は彼の名から取ったものである。

【『滇南本草』が先か、『本草綱目』が先か】

『滇南本草』の100年以上後に出版されたのが、日本でも知られている李時珍の『本草綱目』です。こちらは『滇南本草』とは違って、内容も来歴も不審なところはまったくありません。

ここにも南瓜が書かれています。ちょっと長いのですが、私の訳でお読みください。

「南瓜。福建、浙江より入ってきて、今の燕京(北京のこと)にもある。2月に種をまき、(中略)4月に苗が出て、蔓が茂る。蔓の長さは一〇余丈(約34メートル)。節々根を張り、地に近づいてはつく。茎は中空。葉は蜀葵のようで、大きいものは蓮に似ている。8,9月にスイカの花のような形の黄色い花をつけ、瓜は正円になるところも、すいかのよう。(中略)

色は緑あるいは黄、赤。霜をへて暖かい所に置いておくと、春までもつ。(中略)。肉厚く、色は黄。生食はできない。豚肉で煮るとさらによい。蜜で煎ってもよい。」

かぼちゃが目に浮かぶような完璧な描写ですね。

さらに続けて

「【気味】甘、温、無毒

時珍曰く

多食すれば脚気、黄疸を発す。羊肉と同じに食すべからず。人をして運びふさ(壅)がせしむ」

つまり多食すると脚気になること、気の動きが盛んになりすぎて、気の経路をふさいでしまうこと、羊肉と一緒にかぼちゃを食べてはいけない、と書かれています。おそらく、羊肉も気の動きをさかんにするので、かぼちゃと合わせると盛んになりすぎて弊害が起こるのということでしょう。

このくだりは『滇南本草』の范本にも出てきます。(「内容の差異が甚大」な書物なので、いろいろな本があるのです。)それは以下の通り。

「南瓜:味は甘く、性は温。主に補中の気を治し、利を寛くする。多食すれば脚疾および瘟病を発す。羊肉と同じくこれを食せば、人をして気を滞らしむ。」

脚疾とは脚気のこと。羊肉のくだりといい、本草綱目とよく似ていますね。

このことから李時珍は『滇南本草』を原書はたとえ見なかったとしても知っていたのでは、との指摘があります(李兆良著『宣徳金牌啓示録-明代開拓美州』聯経出版、2013年10月)

もしそれが本当なら『滇南本草』の「南瓜」はかぼちゃを指す、といえるわけです。

ただ、その逆も考えられます。

『滇南本草』が清の時代の初めに再度、まとめられた際に、『本草綱目』の文から着想を得た書き込みが紛れ込む可能性です。

つまり『滇南本草』の「南瓜」もコロンブス以前に中国にかぼちゃがあったという証拠には今一歩、欠けるものなのでした。

(つづく)