10月15日泉涌寺塔頭(たっちゅう)その7戒光寺

ここは重要文化財の釈迦如来像を拝観できる寺院。

お堂の中は撮影禁止。

無料で拝観できるって感激ものです。

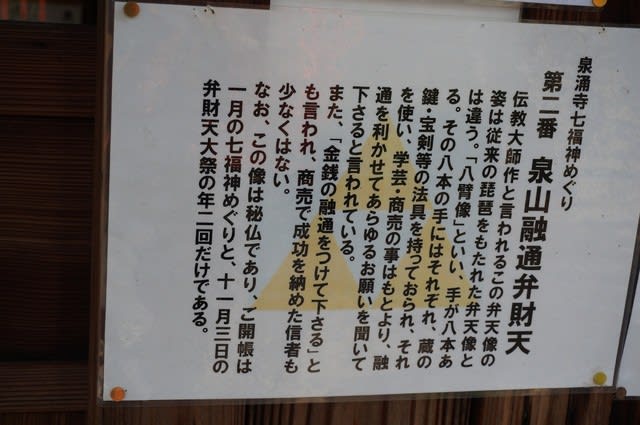

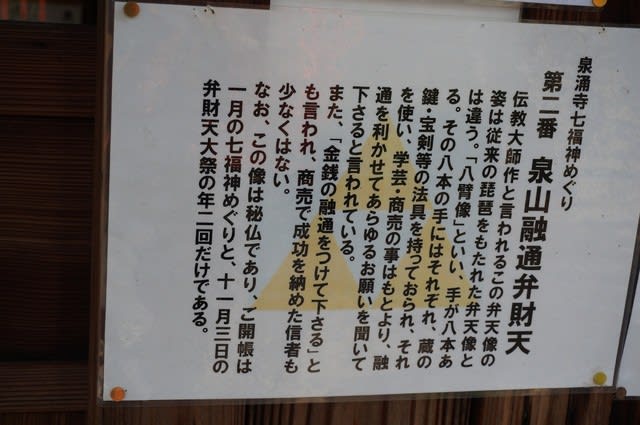

境内に弁天さん。

こんな掲示を見たらお正月に来なくては、と思ってしまいます。

運慶湛慶作の仏像、お堂の中でゆっくりと座り込んで拝見できます。

観光客の群れもあまりここまで来ていないようです。

廊下のところに外の人に見えるようにお花が生けてあって、目を楽しませてもらいました。

10月15日泉涌寺塔頭(たっちゅう)その7戒光寺

ここは重要文化財の釈迦如来像を拝観できる寺院。

お堂の中は撮影禁止。

無料で拝観できるって感激ものです。

境内に弁天さん。

こんな掲示を見たらお正月に来なくては、と思ってしまいます。

運慶湛慶作の仏像、お堂の中でゆっくりと座り込んで拝見できます。

観光客の群れもあまりここまで来ていないようです。

廊下のところに外の人に見えるようにお花が生けてあって、目を楽しませてもらいました。

10月15日泉涌寺塔頭(たっちゅう)その6新善光寺

お寺の門にはまだシートが被せられています。

入り口近くにはすてきなしだれ桜。台風被害にあわなかったようです。

ニシキゴイの池。

変わった形です。自然な木の形を生かしたもののようでとってもすてき。

こちらは泉山七福神の番外で愛染明王がまつられているそうです。

帰依すれば夫婦円満間違いなし?

本堂改修記念に寺宝展をするのでぜひ、とお誘いを受けました。

楊貴妃の絵巻物などもあるそうです。

10月15日泉涌寺塔頭(たっちゅう)その5今熊野観音寺

除夜の鐘をつきに来たことがあるお寺。

朱塗りの鳥居門を通ってここまで来ました。

よく見れば、門の手前右側にこんな石碑。

「右三宝大荒神道」 来迎院への近道がありました…。

次に来ることがあれば、この道を活用しましょう。

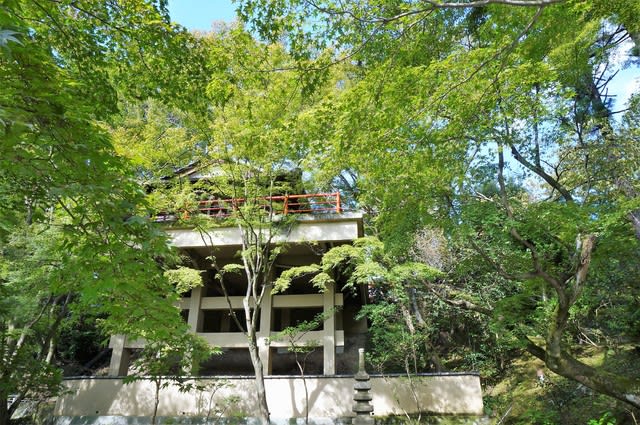

除夜の鐘の時におぜんざいなどの接待が行われる茶所。舞台作りです。

残念ながら、この日は閉鎖されていました。

境内、紅葉が始まっていました。

10月15日泉涌寺塔頭(たっちゅう)その4来迎院

来迎院は善能寺のすぐ近く。

三宝荒神~安産の守りとか。

弘法大師の独鈷水がありました。

かなり長いひしゃくが置いてあったので、深い水なのかな?

泉山というくらいだから、この山自体が水豊かな気がします。

階段登った先が三宝荒神、左に見えるのが本堂。

本堂に入り口は工事現場の立ち入り禁止と同様のものがあって入れない状況。

荒神堂。

荒神さんの扁額。

荒神堂には奉納された額も。

苔むしたお庭があって、通路にも苔、踏んでいいのかしらなんて思いながら一回り。

目に優しい緑の苔がいっぱいです。大石内蔵助の茶室はこの庭の中にあります。

これが大石内蔵助の寄進した茶室。

雨どいが割竹です。

茶室内部。今も使っているのか、きれいな状態です。

お寺のリーフを見ると、

明治の廃仏毀釈は天皇家との関わりが強かっただけに大きな影響があったようですね。

10月15日泉涌寺塔頭(たっちゅう)その3善能寺

今熊野観音寺に下りていく途中、右への分かれ道をすすむと、宮内庁の月輪陵墓監区事務所。

その左側の道を進みます。

見下ろせば左側に今熊野観音寺の鳥居橋。

ひっそりとしたお寺の前に出ました。

日本最古の稲荷大明神がまつられているとのこと。

1971年「ばんだい号」遭難者のご遺族の寄進、

航空遭難者の慰霊と事故の絶無を祈願してたてた本堂祥空殿。

雰囲気は大斎原(おおゆのはら)にも似てるような?

もちろんこちらはとっても狭いんですが。

こちらは無住寺になっていて、御朱印は泉涌寺本坊で書いて頂くようになっているとのこと。

緑の中にとってもすてきなたたずまいでした。

10月15日の泉涌寺塔頭(たっちゅう)その2悲田院

門の手前、ここにも台風21号の被害が。

朱塗りの門が見えてきました。

入り口左手のお地蔵さん。脇にある竜に注目。

竜の頭は陶器のようです。体は…貝殻を貼り付けてあります。

本堂に阿弥陀如来、そして泉山七福神の毘沙門さんのお寺なのですが、

お堂はぴったり施錠されていて直接仏像等は拝見できませんでした。

お正月の七福神めぐりの時に来たら拝見できるかも。

インターホンを鳴らして御朱印をもらいました。

京都市内を見下ろす眺望。

左大文字が見えました。

望遠レンズを持っていけば良かったですね。

悲田院から泉涌寺道にむかう途中、道しるべ発見。

東山泉小中学校沿いの狭い道。

東福寺に抜けられる…

泉涌寺で除夜の鐘撞きの順番待ちしていたとき、

「東福寺の鐘をついてきたんですよ」とおしゃべりしていた人がいました。

きっとここを通ってきたんですね。

一旦東大路に出たら大変だけど、この道を利用したら、

東福寺、泉涌寺、今熊野観音寺と、除夜の鐘の「ハシゴ」ができますね。

近辺に10年くらいは住んでいたんだけれど、知らないところってあるものです。

歩くことで新しい発見ができました。