2014年 平成26年が 明けました。

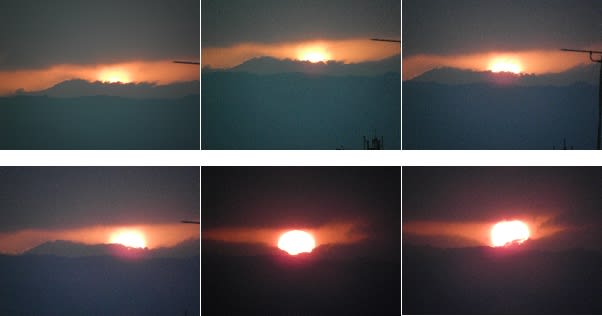

暦では奈良県奈良市の日の出は7:03となっていましたが、盆地で山に囲まれているので

私の地域ではほぼ7:15頃となります。

我が家では7:10頃からマンションの廊下に出て、雲の合間を下から救い上げて見える光が

スポットライトが徐々に並行になるような感じで下がって来るのを見つめていました。

7:17分頃、金色の閃光が届いてきました。

そして完全な形が確認できたのは7:19。

今でしょ!! って感じで拝ませてもらいました。 信者か? (^.^)

我が家では3が日のお雑煮は先祖代々家の主人が作る慣わしです。

ところが を撮るのを忘れてしまったのでお見せすることができません。 (^_^;)

を撮るのを忘れてしまったのでお見せすることができません。 (^_^;)

新婚の長男の嫁は東京生まれの東京育ちなのに京風・関西風の味付けが好きで、

関西のオセチや雑煮に目を輝かせて喜んでいました。

初詣は毎年4日か5日ぐらいに、明治神宮に参拝するのが恒例になっていたようですが

今年は我が家風に住吉大社へ。

これでも混雑時からすると1/3の混み具合で空いていました。

御神籤は第一から第四までの四つの本宮の周りに何か所にもあって、各御籤場所には

8~10組の巫女さんがお勤めをしているのにもかかわらず行列に並ばなければならない

状態です。

御神籤は縄暖簾(なわのれん)のようなものが何メートルにもわたって下げてあり、

悪しき物は縛り付けて、良い物は持ち帰って一年後に持ってきても良し、縄に結んでも良し。

元日のお昼前でこんな感じになっています。

四つの本宮と祭神は

| 第一本宮: |

底筒男命 (そこつつのおのみこと) |

| 第二本宮: |

中筒男命 (なかつつのおのみこと) |

| 第三本宮: |

表筒男命 (うわつつのおのみこと) |

| 第四本宮: |

神功皇后 (じんぐうこうごう) 息長足姫命(おきながたらしひめみこと)) |

他に四つの 摂社 と 六つの末社を配置し、その中でもお神酒のご拝受があり神から

授かった「お種銭」を資本に加えて商売すれば増殖繁栄すると、大阪商人に親しまれ、

多くの参拝客が訪れる種貸社と、齢千年を超える楠の大樹があり、江戸時代の人々により

楠の神秘的な霊力に祈りを捧げられ、その後、根元に設けられていた社にお稲荷さんを祭るようになったといわれている楠珺社。

現在では、大阪商人を始めとして、全国、さらに海外の信仰を集めるまでにいたりして賑わって

いることもあり、この二社は必ず詣でて帰ります。

今年は午年でもありますのでご神馬の白雪号にも会ってきました。

今年は午年でもありますのでご神馬の白雪号にも会ってきました。

カメラを向けるとちょうど昼時で飼葉桶に気を取られてこちらの方は

一度チラッと見てくれただけで写真には写ってくれませんでした。