上野のノイバラです。

雨の中、上野に行って来ました。

2時間近くかかるので、着いたらお昼。

雨であまり歩きたくないのと早い方がよかったので、

駅前すぐの「上野グリーンサロン」でカレーのお昼。

あっ、何?

あのかわいらしいのは!

ということで、パンダロール400円を

余計に食べてしまったのでした。

周りのピンクのスポンジはイチゴ味♪

目と鼻はチョコ♪

ここで、私に

*ステキ*その①

白いお財布を拾ってレジに届けたら、

すぐに気づいた持ち主が取りに来ました。

修学旅行の高校生だったみたいです。

ノイバラさん、偉いでしょ。うふ。

濡れた緑がきれいです。

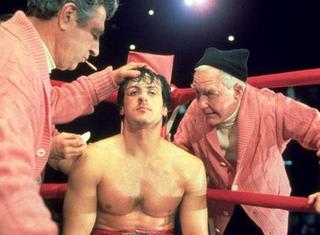

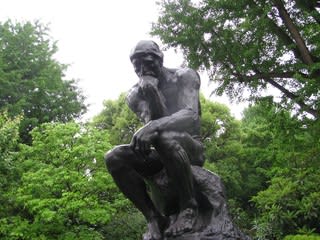

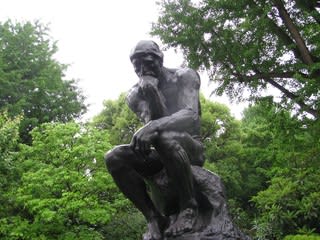

「地獄の門」

「カレーの市民」

「考える人」

・雨の日も考えている、君のこと遠き星のこと近き樹のこと

佐佐木幸綱

クスノキの花。

栗の花ような生臭い匂い。

国立西洋美術館、上野公園でひっかかって

博物館までなかなかたどり着けません。

国立博物館のユリノキ。

「これ何の木なんですか?」という方に名前を教えてさしあげました。

私に

*ステキ*その②です。うふ。

「細川家の至宝」

平成館、空いています。

入るのも見学もゆっくりと楽しみ、

結局4時間半、観ていました。

音声ガイドを繰り返し聞きました。

細川家の歴史など何も知らないので、

忠興、忠利、護立、護煕なんて名前からして外国語みたいです。

日本史はこの似たような名前で挫折した苦い経験が(・ω・;A

まず面白かったのは武具。

「黒糸威二枚胴具足」 安土桃山時代 16世紀

細川忠興(三斎)の鎧兜。

兜には天辺にヤマドリの羽が立てられています。

実際の合戦に使われたのだなあ・・(ほれぼれ)

「紺赤糸威二枚胴具足」 江戸時代19世紀

鎧と兜です。

実際の戦闘で役に立つとは思えないけれど、なんて斬新な色と形!

「時雨螺鈿鞍」

新古今和歌集の慈円の歌に題をとっています。

「わが恋は松を時雨のそめかねて真葛が原に風さわぐなり(新古1030)」

私の恋は、松を時雨が紅く染めかねるように決して色にはあらわさず、

ただ真葛が原に風が騒ぐように胸を騒がせ、

葛が葉の裏を見せて翻るようにあの人のつれなさを恨んでいるのです、

の意らしい。

ただの螺鈿細工なら驚きませんが、合戦に用いられた鞍です!

恋の歌の鞍に乗って、命がけで戦う・・すごいです。

安土桃山時代の藤孝(幽斎)は武人であり歌人、

文武両道に優れ、智仁親王に古今伝授をほどこします。

幽斎の適切な判断で細川家は乱世(信長→秀吉)を生き残ったのでした。

その子忠興(三斎)は武人であり茶人。

まだ29歳で利休の最後を織部とともに堺で見送ったそうです。

それぞれ縁の写本、茶道具が残されています。

驚いたのは江戸時代18世紀「肥後の鳳凰」と呼ばれた

重賢(しげかた)の博物学。

昆虫、植物、動物が細かく描かれていました。

日本にも、こんな素晴らしい図があったのですね。

「押華帳」には、参勤交代の帰路収集された押し花が集められていて、

まさか大名行列の陰で(陰ではなかったかもしれませんが)

こんなことが行われていたとは・・。

全く愉快です!

18世紀「領内名勝図巻」19世紀「東海道名勝図巻」の

絵巻の質の高さにも驚きましたが、

「富士登山図巻」富士山山頂の鳥瞰図には仰天しました。

火口の縁の小屋や細い道まで描き込んであります。

飛行機、ヘリコプターからの写真など

なかった時代です!

この構図をどうやって考えついたのか!

美術品コレクターとして有名、永青文庫の創立者、護立。

そのコレクションの数々の展示がありました。

金属と陶器が面白かったです。

細川ミラーとして有名な国宝。

「金銀錯狩猟文鏡」

・狩猟文見ればたちまち風おこり胡狄(こてき)の声の聞こえくるかな

白洲正子

白洲正子さんがこの鏡を見て、歌を残されたそうです。

音声ガイドを聞きとったので、漢字など間違いがあるかもしれません<m(__)m>

白洲正子さんは護立に古美術の手解きを受けて以後、

現在永青文庫の理事長細川護煕とも親交があったらしいです。

唐三釉の馬。

土台の板が波打っていているのに気づきました。

永青文庫で見たときには気が付かなかったことです。

今回、全部の展示品がとてもいい状態で鑑賞できました。

<さすが照明のプロがいらっしゃる国立博物館

たとえばこの如来坐像、確か永青文庫の階段を上がったところに

ケースに入れられて展示してありましたが、

このようにケースなしでスポットがあたると、

遠くからも眺められ、ほれぼれとします。

菱川春草「黒き猫」の黒猫ちゃんが

ストラップになっていました。

くらっときて、連れて帰ります。

帰りの車中で私の膝に♪

八重は初めて見ました。

八重は初めて見ました。

上野のノイバラです。

上野のノイバラです。

「黒糸威二枚胴具足」 安土桃山時代 16世紀

「黒糸威二枚胴具足」 安土桃山時代 16世紀 「時雨螺鈿鞍」

「時雨螺鈿鞍」

オダマキ。

オダマキ。

入り口にセキレイ。

入り口にセキレイ。

オキナグサはもう種の準備。

オキナグサはもう種の準備。 タンポポも。

タンポポも。

カラスノエンドウ。

カラスノエンドウ。 キャンプが気持ちよさそう♪

キャンプが気持ちよさそう♪