■78年前のきょう、1936年2月26日は2.26事件として、歴史に刻まれた日でした。今日のNHK総合テレビの午後9時のニュースで、2.26事件で鈴木貫太郎侍従長(当時)が襲撃された際に、襲撃の現場にいて一部始終を目撃した「たか」夫人が、戦後、昭和40年代に若い人たちに対する後援会で当時の様子を生々しく語った肉声テープが最近たまたま発見されたことが報じられました。

2.26事件当時の襲撃の様子と、たか夫人が鈴木貫太郎が青年将校らに襲われた先に、拳銃で撃たれた鈴木に対して、青年将校らが止めを刺すことをとどまらせた経緯については本項の末尾を参照してください。

ニュースでは、鈴木貫太郎の生い立ちや、終戦前に首相になったこと、そして戦後の暮らしぶりなどを紹介していましたが、生立ちの紹介で、前橋市の桃井小学校が取りあげられました。その際、同校の児童たちや、出身者のコピーライターの糸井重里氏のインタビューの模様が紹介され、母校の生んだ偉人とも言うべき鈴木貫太郎のことについてコメントがありました。

↑桃井小学校児童のコメント。大澤知事にも見習ってほしいものだ。↑

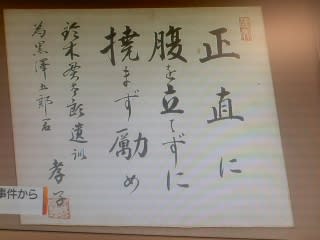

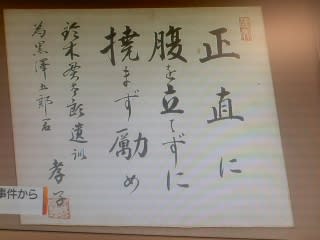

最後に印象的だったのは、現在も母校である前橋市の桃井小学校の校門の脇にある石碑に残されている「正直に 腹を立てずに たゆまず励め」という鈴木貫太郎の遺訓の言葉でした。

↑これはたか夫人の所蔵していた鈴木貫太郎の遺訓の色紙。「たゆまず」のところは「撓まず」と漢字で表現している。「弛」でなく「撓」の字を用いていることから、戦中、戦後の動乱期を強い意志を持ってリードした生きざまがあらわされている。↑

■鈴木貫太郎は1868年(慶応3年)に和泉国大鳥郡(現在の大阪府堺市中区)に関宿藩主の長男として生まれ、1871年(明治4年)に本籍地の千葉県東葛飾郡関宿町(現・野田市)に居を移し、1877年(明治10年)、群馬県前橋市に転居し、厩橋学校(現在の桃井小学校)、旧制前橋中学(現在の前橋高校)、攻玉社を経て、1884年(明治17年)に海軍兵学校に入学。日清戦争に従軍後、1898年(明治31年)海軍大学校を卒業し、海軍にはいり、1904年(明治37年)から始まった日露戦争では、駆逐隊司令として戦い、日本海海戦の大勝利に大きく貢献しました。その後、ドイツ駐在を経て、1914年(大正3年)海軍次官、1923年(大正12年)、海軍大将となり、1924年(大正13年)に連合艦隊司令長官、翌年海軍軍令部長に就任しました。1929年(昭和4年)に昭和天皇と貞明皇后に懇願され侍従長に就任し、1936年(昭和11年)に2.26事件に遭遇したのでした。

そして、時代が移り変わり、2.26事件から78年経過しました。そして明日、同じく前橋市内にある地方裁判所で、群馬県行政のトップである大澤正明知事の不倫による知事公舎目的外使用等にかかる裁判の判決が下されます。

■戦争を始めたのは、熱しやすい我が国の国民性から割合簡単でしたが、それゆえに終わりにするのは非常に困難な作業でした。日本が存亡の瀬戸際にあった第二次世界大戦の終戦という処理に携わった偉大な人物を輩出した前橋市の桃井小学校ですが、大澤正明知事は、なんと、子どもたちの通う桃井小学校の目の前の知事公舎で、週末に頻繁に愛人を引っ張り込んで逢瀬を続けていました。そして、その公舎には、子どもたちからの目隠し用としてなのか、かさ上げしたフェンスや、サンゴジュなどの植栽、リモコン式の入り口ゲートなどが、我々群馬県民の血税をつぎ込んで、整備されていました。

こうして、鈴木貫太郎の偉業に泥を塗り、小学生らに不倫と公金の目的外費消などの反社会的な行為の反面教師となった、我らが大澤正明群馬県知事のとった対応は、当然、前橋地裁の裁判官から、しかるべき判決により処分が行われることが期待されています。

しかし、この群馬県だけは、何が起きるか分からない土地柄ですので、予断は禁物です。明日午後1時10分の判決後、市民オンブズマン群馬では午後3時から県庁5階の刀水クラブで記者会見を行う予定にしています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】

※参考情報

**********

幣原喜重郎・自伝「外交五十年」(読売新聞社、1951年)

「鈴木貫太郎夫妻」(281~282ページ引用)。

鈴木貫太郎君は二・二六事件(昭和十一年)の遭難者の一人であった。私は当日難を鎌倉に避けていたから、彼の遭難の事を知らなかった。鈴木君と私とは、彼は海軍次官、私は外務次官だった頃からの知合いで、何か問題が起ったとき、よく二人の意見が合ったので、それから非常に懇意になった。事件の後、私は東京の家〔六義園〕に帰り、彼は負傷もどうやら癒った〈ナオッタ〉ので、ブラブラ歩いて私の家へ来た。そして遭難当時の詳しい話をしてくれた。以下彼の生々しい直話〈ジキワ〉。

夜中に何だか騒々しい音がする。人がどやどや入って来る気配である。鈴木は寝床を跳ね起きて、そこへ行って見た。鉄砲を持った七、八人の兵隊と一人の指揮者が入って来た。「君らは何だ」というと、「済みませんけれども、閣下の生命を頂戴に参りました」という。鈴太は「よしッ、それなら少し待て」といって、引返して奥へ入った。

奥の室には、切味〈キレアジ〉のいい日本刀が刀架にかけてある。それを取りに行ったのだ。鈴木はどうせやられるにしても、斬れるだけ斬ってやろうと、刀を取りに行った。ところが幾ら探しても、刀架はあるが、懸けて置いた筈の刀が見えない。これは後になって判ったのだが、その刀のなかったのは、部屋に置いて埃〈ホコリ〉がつくので、奥さん〔たか夫人〕が前の晩にそれを倉の中にしまったからで、鈴木はそれを知らなかったのである。

あちこち探したが、刀はない。ぐすぐすしていて、あいつ卑怯にも裏から逃げたと思われては、一生の名折れだ。

「よしッ」と素手で出て来て、

「君らの見る通り、オレは何も手に持って居らん。やるならやれ!」

といって、立ったまま両手を拡げた。すると中隊長は中尉ぐらいだったが、「最敬札!」と号令して兵隊たちに鈴木に敬礼させた。そして続いて、「射て」と号令した。バンバンと銃声がして弾丸が頭にあたったので、鈴木はそこヘバッタリ倒れた。

そのとき、偉いのは奥さんであった。流石〈サスガ〉は武人の妻で、少し離れたうしろの方にキチンと坐って、ジッと良人〈リョウジン〉の最後を見届けていたという。射撃が終ると、一人の兵隊が倒れた鈴木の側へ寄って、脈を見ていたが、「脈があります、止め〈トドメ〉を刺しますか」と隊長にいった。隊長は、「それには及ばん」といって、倒れた鈴木に対して、また最敬札をさせた。そしてそこに鈴木夫人が端然と坐て〈スワッテ〉いるのを見ると、今度は夫人に最敬礼をしたうえ、

「奥さん、誠に済みませんでした。私は御主人に対して何の恨みもないのです。むしろ私は個人としては、御主人を尊敬しておったのです。しかしこういう事になったのは、私の力が及ばなかったからです。奥さんをこういう目にお遭わせして、本当に済みません」と、さんざん詑びをいって、帰り際にまた鈴木と奥さんに最敬礼して引揚げて行った。後に残った奥さんは、字はどう書くか知らんが、セイキ術とかいうものを心得ていたので、血がドクドク出て来る鈴木の傷口ヘ手を当てていた。すると二、三十分で出血が少なくなった。そのうち医者が駈けつける、手術をする、それで鈴木は九死に一生を得たのであった。

**********

2.26事件当時の襲撃の様子と、たか夫人が鈴木貫太郎が青年将校らに襲われた先に、拳銃で撃たれた鈴木に対して、青年将校らが止めを刺すことをとどまらせた経緯については本項の末尾を参照してください。

ニュースでは、鈴木貫太郎の生い立ちや、終戦前に首相になったこと、そして戦後の暮らしぶりなどを紹介していましたが、生立ちの紹介で、前橋市の桃井小学校が取りあげられました。その際、同校の児童たちや、出身者のコピーライターの糸井重里氏のインタビューの模様が紹介され、母校の生んだ偉人とも言うべき鈴木貫太郎のことについてコメントがありました。

↑桃井小学校児童のコメント。大澤知事にも見習ってほしいものだ。↑

最後に印象的だったのは、現在も母校である前橋市の桃井小学校の校門の脇にある石碑に残されている「正直に 腹を立てずに たゆまず励め」という鈴木貫太郎の遺訓の言葉でした。

↑これはたか夫人の所蔵していた鈴木貫太郎の遺訓の色紙。「たゆまず」のところは「撓まず」と漢字で表現している。「弛」でなく「撓」の字を用いていることから、戦中、戦後の動乱期を強い意志を持ってリードした生きざまがあらわされている。↑

■鈴木貫太郎は1868年(慶応3年)に和泉国大鳥郡(現在の大阪府堺市中区)に関宿藩主の長男として生まれ、1871年(明治4年)に本籍地の千葉県東葛飾郡関宿町(現・野田市)に居を移し、1877年(明治10年)、群馬県前橋市に転居し、厩橋学校(現在の桃井小学校)、旧制前橋中学(現在の前橋高校)、攻玉社を経て、1884年(明治17年)に海軍兵学校に入学。日清戦争に従軍後、1898年(明治31年)海軍大学校を卒業し、海軍にはいり、1904年(明治37年)から始まった日露戦争では、駆逐隊司令として戦い、日本海海戦の大勝利に大きく貢献しました。その後、ドイツ駐在を経て、1914年(大正3年)海軍次官、1923年(大正12年)、海軍大将となり、1924年(大正13年)に連合艦隊司令長官、翌年海軍軍令部長に就任しました。1929年(昭和4年)に昭和天皇と貞明皇后に懇願され侍従長に就任し、1936年(昭和11年)に2.26事件に遭遇したのでした。

そして、時代が移り変わり、2.26事件から78年経過しました。そして明日、同じく前橋市内にある地方裁判所で、群馬県行政のトップである大澤正明知事の不倫による知事公舎目的外使用等にかかる裁判の判決が下されます。

■戦争を始めたのは、熱しやすい我が国の国民性から割合簡単でしたが、それゆえに終わりにするのは非常に困難な作業でした。日本が存亡の瀬戸際にあった第二次世界大戦の終戦という処理に携わった偉大な人物を輩出した前橋市の桃井小学校ですが、大澤正明知事は、なんと、子どもたちの通う桃井小学校の目の前の知事公舎で、週末に頻繁に愛人を引っ張り込んで逢瀬を続けていました。そして、その公舎には、子どもたちからの目隠し用としてなのか、かさ上げしたフェンスや、サンゴジュなどの植栽、リモコン式の入り口ゲートなどが、我々群馬県民の血税をつぎ込んで、整備されていました。

こうして、鈴木貫太郎の偉業に泥を塗り、小学生らに不倫と公金の目的外費消などの反社会的な行為の反面教師となった、我らが大澤正明群馬県知事のとった対応は、当然、前橋地裁の裁判官から、しかるべき判決により処分が行われることが期待されています。

しかし、この群馬県だけは、何が起きるか分からない土地柄ですので、予断は禁物です。明日午後1時10分の判決後、市民オンブズマン群馬では午後3時から県庁5階の刀水クラブで記者会見を行う予定にしています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】

※参考情報

**********

幣原喜重郎・自伝「外交五十年」(読売新聞社、1951年)

「鈴木貫太郎夫妻」(281~282ページ引用)。

鈴木貫太郎君は二・二六事件(昭和十一年)の遭難者の一人であった。私は当日難を鎌倉に避けていたから、彼の遭難の事を知らなかった。鈴木君と私とは、彼は海軍次官、私は外務次官だった頃からの知合いで、何か問題が起ったとき、よく二人の意見が合ったので、それから非常に懇意になった。事件の後、私は東京の家〔六義園〕に帰り、彼は負傷もどうやら癒った〈ナオッタ〉ので、ブラブラ歩いて私の家へ来た。そして遭難当時の詳しい話をしてくれた。以下彼の生々しい直話〈ジキワ〉。

夜中に何だか騒々しい音がする。人がどやどや入って来る気配である。鈴木は寝床を跳ね起きて、そこへ行って見た。鉄砲を持った七、八人の兵隊と一人の指揮者が入って来た。「君らは何だ」というと、「済みませんけれども、閣下の生命を頂戴に参りました」という。鈴太は「よしッ、それなら少し待て」といって、引返して奥へ入った。

奥の室には、切味〈キレアジ〉のいい日本刀が刀架にかけてある。それを取りに行ったのだ。鈴木はどうせやられるにしても、斬れるだけ斬ってやろうと、刀を取りに行った。ところが幾ら探しても、刀架はあるが、懸けて置いた筈の刀が見えない。これは後になって判ったのだが、その刀のなかったのは、部屋に置いて埃〈ホコリ〉がつくので、奥さん〔たか夫人〕が前の晩にそれを倉の中にしまったからで、鈴木はそれを知らなかったのである。

あちこち探したが、刀はない。ぐすぐすしていて、あいつ卑怯にも裏から逃げたと思われては、一生の名折れだ。

「よしッ」と素手で出て来て、

「君らの見る通り、オレは何も手に持って居らん。やるならやれ!」

といって、立ったまま両手を拡げた。すると中隊長は中尉ぐらいだったが、「最敬札!」と号令して兵隊たちに鈴木に敬礼させた。そして続いて、「射て」と号令した。バンバンと銃声がして弾丸が頭にあたったので、鈴木はそこヘバッタリ倒れた。

そのとき、偉いのは奥さんであった。流石〈サスガ〉は武人の妻で、少し離れたうしろの方にキチンと坐って、ジッと良人〈リョウジン〉の最後を見届けていたという。射撃が終ると、一人の兵隊が倒れた鈴木の側へ寄って、脈を見ていたが、「脈があります、止め〈トドメ〉を刺しますか」と隊長にいった。隊長は、「それには及ばん」といって、倒れた鈴木に対して、また最敬札をさせた。そしてそこに鈴木夫人が端然と坐て〈スワッテ〉いるのを見ると、今度は夫人に最敬礼をしたうえ、

「奥さん、誠に済みませんでした。私は御主人に対して何の恨みもないのです。むしろ私は個人としては、御主人を尊敬しておったのです。しかしこういう事になったのは、私の力が及ばなかったからです。奥さんをこういう目にお遭わせして、本当に済みません」と、さんざん詑びをいって、帰り際にまた鈴木と奥さんに最敬礼して引揚げて行った。後に残った奥さんは、字はどう書くか知らんが、セイキ術とかいうものを心得ていたので、血がドクドク出て来る鈴木の傷口ヘ手を当てていた。すると二、三十分で出血が少なくなった。そのうち医者が駈けつける、手術をする、それで鈴木は九死に一生を得たのであった。

**********