キャンプサイトは町外れで歩いて1Kmくらいにただ1本のメイン道路に面して店も大聖堂も観光案内所もある。大聖堂は19世紀末に建てられたものだが、今から20年前ごろに改修工事が行われた。内外ともにまだ新しく見える。朝は晴れていたからコートも着ず、傘も差さないで散歩に出かけて、にわか雨に遭い雨宿りに入ったのがこの大聖堂だった。

下のこじんまりしたお城は実際はアイルランドの警察隊宿舎として建てられたもので、現在はOld Barracks Heritage cenntreとして地方の歴史や動植物の展示をしている。遠くからでもはっきり目に付くきれいな建物だ。右下のオブジェはキャンプサイトの隣の敷地がこの地域最大の高等学校で、その玄関入り口を飾っている。

この町はアイルランドの地方町村と変わりなく、町のサイズに合わないくらい、パブがやたらと多い。そしてどのパブも表玄関がカラフルで,凝ったつくりだ。

キャンプサイトは4泊すれば3泊分の料金というのでもちろん4泊してこのサイトを中心に近くを観光して回った。

キャンプサイトに面している遠浅の海は一方から川が流れ込み大小の島に囲まれた内海で、遠い向かいの海岸に崩れたバリーカーベリー城(Ballycarbery Castle)が見える。バレンシア島へ行った翌日、このお城まで歩いてみることにした。

Cahersiveenの町に沿って流れている川を横切らねば対岸へ行けない。町の警察隊宿舎のお城のような建物の前から長い橋がかかっていて、午前中は干潮のため川の水も少なく、川淵の石原が乾いていた。

夏の間は活躍しているらしい、陸海両用の船は川淵に乗り捨てられたまま誰もいなかった。

キャンプサイトから町まで1Km,橋からお城まで3Kmあり、なるべく近道をと川ぶちを歩いた。途中から道もなくなり石原を歩いたり、牧場のふちを歩いてお城の近くの農家にたどり着いた。周囲は柵で囲まれ、農家の庭を通らなければお城に行けない。たまたま家から出てきた奥さんに庭通過の許可を請うと快く案内してくれた。このあたりは河口か内海かわからない広く遠浅で牡蠣の養殖をしていた。

お城は14世紀に建立されたが今現在の壊れた建物は16世紀に再建されたものという。18世紀に政府軍の攻撃を受けた歴史を持ち19世紀にはこの城の横に住居が建てられたが20世紀に入って廃墟になったものだとの事。城は自由に入ることも上ることもでき、まだ壊れていない石の階段で2階へ行くことができる。

お城の壁を覆っている蔦はその根元が太く何年かかってこんなに成長したものか?

城の近くからCahergall FortとLeacanabuile Fortという2つの完全な形の城砦がみえる。歩いてゆけばまた何Kmかかるかわからないから城砦へは行かず、帰りはメイン道路を歩いて帰った。

橋にたどり着いたときは、満ち潮になってきているらしく、水は川上に向かって急流になっていた。橋の下では水が渦巻きを巻いている。

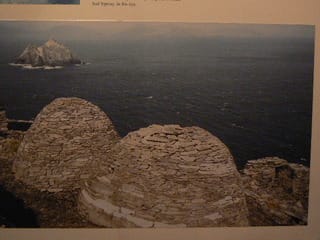

Cahersiveenの観光案内所でバレンシア島の地図をもらい、晴天のこの日キャンパーで出かけることにした。キャンプサイトから1Kmほど離れた海岸に島へ渡るフェリーが出ているという。また西のほうに橋が架かっているとの事で、橋を渡ることにした。橋のあるポートマギーの町までたどり着くのに15Kmほど田舎道を走り、橋を渡ったすぐにあるスケリングの経験(Skelling Experience)という変わった建物へ入ってみた。このバレンシア島から西に15kmの海上に見える2つの島がスケリング大島、小島と呼ばれ大島は世界遺産に指定されていて、Skelling Experienceでは島の歴史や写真、映画で島の紹介をしてくれる。

シーズンオフのこの時期、観光船は出ていないが、夏の海が穏やかな日には多くの人たちが大島(Great Skelling)を目指すそうだ。

6世紀に大西洋の荒波を押して渡った修行僧たちは、スケーリング・マイケル(大島)にビーハイブ(蜂の巣)と呼ばれる石造りの僧院を築き、8-9世紀に襲ってきたバイキングの襲撃にも生き残り、度重なる嵐で離島を余儀なくされた12世紀まで修行してきたものという。500段以上にも上る石段がピラミッド型の頂上へ向かい、ビーハイブの群れは僧院や、修行僧の住居、墓地 などから成る。僧たちは魚、海鳥、卵、ミルク、肉などを食料とし、この島が貿易航路であった為、海鳥の羽や卵を食料と交換したり世間のニュースを受け入れていた。

Geokaun山はこの島の最高部で駐車場が3箇所あり山のふもとで入山料を払って急な坂道を登ると、周囲360度の視界が開ける。大西洋に浮かぶBlasket島の説明や、Skelling小島の海鳥の説明、この島の生い立ちから歴史が周囲の岩や立て札で解説されてあった。雲の流れが速く、雲の影は海面を黒く移動し、それでも一日晴天に恵まれた。

フェリーポートのあるナイツタウン(Knightown)は向かいの船着場まで500メーターもあるかどうか。フェリーは絶え間なく往復している。このナイツタウンに彫刻家の看板を見つけて、彼のアトリエを覗いてみた。アラン・ライアン・ホールという芸術家は大きな銅像から、小さな動物のお墓まで彫り、アトリエにはチャプリンの像から,超モダンな絵まであった。

Cahersiveen のキャンピングサイトはフリーのインターネットがあり、Traleeの町のコンピュータ修理店で80ユーロも払って直ったと思ったコンピューターのインターネットが通じない。仕方がないからTraleeのキャンプサイトまで戻り、一泊してコンピューターを直してもらった。

2度目に通ったKillaneyの町は今回は間違えることなく、余裕を持って観光馬車の写真を撮りながら通り過ぎた。Kenmareまでのキラニー自然公園はこの日も天気が悪く、遠景は霞んでいたが、この5日間の雨で渓谷は激流だった。

アイルランドの地方には高速道路がなく、狭い往復2車線道路の国道は制限速度が100Kmとなんとも恐ろしい。山道など50Kmで走っても怖いくらいだ。

Kenmareから南へ行く道は山岳を越えてゆくのですばらしい景色が望める。途中の山中の休憩所はお茶やコーヒーの店にお土産も売っていた。ここで当地の純毛の毛糸を買った。少し前まで雨が降っていたから、外に出していたらしい毛糸の束は濡れていた。

Kenmareもカラフルな町でおまけに町のいたるところに赤白格子縞の旗が飾られていた(この写真で見えますか)。いろいろ通り過ぎた町では地方によって白黒の格子縞だったり赤青の格子縞だったりした。もしかしてこの国もお祭りでもあるのかと不思議だった。

たった1軒ある郵便局兼スーパーの前で売っていたのがピート(泥炭)の塊で、写真を写していたら、近くの人が笑っていた。

キャンプサイトがカースルタウンベア(Castletownbere)から4km離れたゴルフ場の一角でトイレ、シャワーはゴルフ・クラブハウスに併設されていた。ここはキャンプ料も安くシャワーも無料で、サイトの管理人がいない。キャンパーも8台しか停まれないが、シーズンオフのこの時期いつも4台くらいしかいなかった。

キャンピングサイトのすぐ向かいに見えるのはベア島(Bere Island)でここの海は内海のように静か。サイトのすぐ横の堤防には海老を取るための罠が山積みになっている。キャンパーのほとんどはここが釣りの穴場だと知っているらしく、皆釣り道具を持ってきていた。ウエールズから来た2組の夫婦は、私たちが着いたその夜、8匹の鯖をくれてまた明日いくらでも採ってあげると言ってくれた。

その夜は4匹をフライにし、残り4匹をしめ鯖にした。夏鯖は身がやせてかすかすで美味しくないが、ここでは少し油が乗ってやや小ぶりながら新鮮。この鯖は3枚におろして4時間塩を振り、洗って二杯酢に漬け翌朝はもう食べられる。

両夫妻におろししょうがと醤油を添えた、しめ鯖を上げたところ、クッキングのレパートリーが広がったと喜んでもらった。

この夜また釣りに出かけたウエールズ人に釣りの手ほどきを受けた。そして彼らが釣った鯖のうち30匹ほどをもらい、その夜のうちに3枚におろして、塩でしめたり、多くを冷凍保存にした。

天気のよいこの日、片道4kmのカースルタウンベア(Castletownbere)まで歩いていった。途中にミル・コーブ・ギャラリー(Mill Cove Gallery)の看板を見つけて寄ってみた。アイルランドの作家による陶芸品や、絵画などを展示していて、すばらしい作品がたくさんあった。どれも決して安くない。

海辺に面した町はベア島へ行くフェリーが出ている。町は小さく一本道の両側にお店やパブが並んでいてただ1軒だけ大きなスーパーマーケットがあった。町のサイズに反比例するくらいきれいで大きな教会がそびえていた。さすがカソリックの国だと思う。

ゴルフコースのキャンプサイトには3泊したが買い物や散歩に行くにも片道4kmはきつい。もらった鯖はキャンパーの外で3枚におろして毎日鯖を食べていたが、野菜がそこをついた。上の写真はまるで魚屋さんのおばさんに見えるじゃないか。

4日目小雨の中をウエールズの夫妻に別れを告げて、南下することにした。ベア半島を後ろに50マイル南のスキバリーン(Skibbereen)にキャンプサイトがある。このサイトは9月15日に閉まるが私たちが着いた日は13日、ラッキーだった。フリーのインターネットがあり、久しぶりにロンドンの友達とスカイプでおしゃべりできた。

キャンプサイトは町の中心から1km、すぐ近くにリドルのスーパーマーケットが在って、欲しかった釣竿とリールのセットを安く売っていた。町の小さなつり道具店で重りや毛ばりなどを買い後は釣りやすい海辺を探すだけ。

この町から十数キロ離れた海辺に在るロック・ハイン(Lough Hyne)はダイヴィングが趣味の亭主が50年ほど前ここで大いに楽しんだところ。水がきれいに澄んだ、深い湖のようなロックは、一日2回の潮の満ち干で、海水が急流になって出入りしているという。

岸の案内版にも見られるがこのロックは魚介類の種類が豊かで、50年前誰もいないこの地で帆立貝をたくさん採ったという。ここは禁猟区になっていて,海洋研究所がこの一角にあるらしい。若かりし頃のことを思い出して、亭主はしばし感慨にふけっていた。

この日も小雨の降る暗い一日で、釣り道具屋のおばさんに教えてもらった海岸へ行ってみたが,釣りのできそうな場所がない。仕方がないから砂浜で重りだけつけた釣り竿を振って遠くへ飛ばす練習をしていた。

私にも魚釣りは50年ぶり、奥能登で駐在所廻りの父は魚釣りが生きがいだった。私が高校生の頃は兄弟が家を出てしまっていたから、父にとって遊び相手は私だけ、田舎の人たちは”駐在の娘は男か”と噂をしていたそうだが、父のバイクの後ろに乗って魚釣りに走り回っていた。

この海辺の一軒の家の庭にフレンドリーな馬がいて、声をかけたらびっこを引きながら近寄ってきた。見れば後ろ足に大きな傷があり骨まで見えている。ここが英国なら動物愛護協会が黙っていない。飼い主もせめて包帯ぐらいして蝿から傷を守って欲しいものだ。

2度目にこのベア半島に帰ってきたときは、ゴルフ場のキャンプサイトに4泊した。その中でたったの1日だけ晴天になり、半島半周の旅に出た。半島の最先端にダーシー島(Dursey Island)があり、本土から島までケーブルカーでつながれているという。

海岸線に沿って伸びている狭いジグザグの田舎道をゆっくり走る。晴天のこの日はどこを見ても何を見てもすばらしいの一言に尽きる。

家が数軒とパブが1軒の小さな村を通ったときに、見つけた道端のおもちゃのような家と人形が楽しい。その向かいの家の窓に飾られている赤、白の市松模様の旗はそれまでもずーと疑問だった。

ダーシー島のケーブルカーの発着場で、出会ったアイルランド人夫妻に、聞いたところ、あれはアイリシュ・フットボールの旗だという。ちょうどこの週末にコーク州のチームがティポラリー州のチームと対戦するという。

イギリス人がワールドカップ時のみイギリスの旗を車につけたり家を旗で飾ったりと大騒ぎするが、まるでそれと同じことをここアイルランドでやっている。そしてテディベア(ぬいぐるみの熊)はここコーク州のチームのマスコットであるらしい。

ダーシー島と岬は100メータぐらい離れていて、その狭い海峡は青く澄んだ水が激しく流れている。ケーブルカーは6-8月に稼動していて、これらは島の6人の住人と動物、荷物の運搬を主目的に1969年建設されたものだという。

右下の羊の後ろに見えるのがダーシー島で車数台はフェリーで運んだものだとの事。ニューヨークまで5129Km大西洋を直線に泳いで渡ったらの距離で、この看板を見て皆ニヤリとする。

ベア半島の最先端から半島の北海岸線を走る。農家はあちこちにポツポツと建っていて、遠くにカラフルな建物集団が見える。まるでブライトンの海岸線に並ぶ色とりどりのビーチハット(着替え用の小屋)見たい。近寄ってみればやっぱりカラフルな一直線の町で、岩山を背景にした高台にあるから特に目立ったのだろう。

すばらしく切り立った崖が海に落ち込んでいる近くの海辺で休憩、写真を撮ったりお茶を飲んだりしていたら、隣に停まった車はアメリカ人の夫婦だった。彼らは先祖の国を見るのにレンタカーで一周しているという。すばらしい景色と晴天でとっても感激していた。

その海辺を出て30メーター程行ったところで急にガラガラと激しい音で、私がキャンパーを飛び降りて見れば、キャンパーの排気管2本とも消音機のつなぎ目から外れて道路を引っかく状態になっている。幸い車の多くない細道で20メーター先に車を停める空き地があった。二人でどうにか応急処置をしたが、これがよかったかどうか、帰国しても修理工場に出していない。過去6年間での走行距離は5万マイルになるが今まで一度も故障したことがなかった。

ちょうど左下の景勝地だったから ”うわー大変、エキゾーストが外れた。うわーすごい景色!!!と私一人で騒いでいた。

半島の中間地点Lauraghから南へ降りるヒーリー・パース(Healy Pass)はベア半島のカーハ山(Caha Mountain)を一山超えてゆくすばらしく眺めのよいところだった。峠に差し掛かるまではケリー州のグレンモア湖やイヴェラー半島が鮮やかで狭い道の片隅に空き地があると停まっては写真を撮って大喜び、丘の頂上部でコーク州に入るとに広い谷間に山すそをくねって走る道路が見える。

谷間を蛇のようにうねっている道はずっと下り坂で私たちにはいいが、この坂を自転車で上ってくる人たちが多いのに本当に感心した。それも若い人たちばかりでないからなおさらネ。

このヒーリー・パース(Healy Pass)は19世紀の土地の支配者Tim Healy が飢饉救済の為にこの道の建設計画をしたという。彼の死後名前を採ってヒーリー・パースと呼ばれるようになった。アイルランドでは最高の観光名所だとの事だが、この狭い道を対向車とすれ違う時の怖さもまた最高。

この峠には一軒のお土産屋と真っ白のキリスト像が建っている。

いつまで見ても見飽きない岩山のベア半島を後にコーク市へ向かった。半島の付け根の町Ballylickeyからメインの国道をはずれ、狭い2級道路をMacroomを目指す。この道は途中から来たの山道へののぼりと南の谷間を行く道に別れ、南を目指したのにどうしたことか北の山道へ行ってしまった。地図にはケイマネーの道(Pass of Keimaneigh)の表示があり確かに山間の風景はすばらしかった。

日曜日の朝とて、途中の村の教会の周囲は日曜ミサの村人の車でひしめき合っている。このような田舎では教会とフットボールが一番のエンターティンメントなのだろう。教会の外ではタバコを吸いながら待っているらしい,旦那たちが見える。日曜日お昼のパブとディナーを終わってフットボールをテレビで見るのを楽しみにしているであろう土地の男性たち。

村の家々には赤白市松模様の旗がひらめき、大きなマスコットのテディベアが道を横切る電線からぶら下がっていた。

途中で休憩した村の道端にクラッパー橋の標識を見つけ、林の中へ分け入ってみた。200メーターほど行ったところできれいな川に低い石橋が架かっているのを見つけた。まるで絵になりそうな風景だった。

Macroom 近くの道路際に下の写真の異様な風景を見つけた。”アレハナンダ ”と驚いたのが第一印象で、近くの駐車場に車を停めて見に行った。太古の木の化石化したものかと思ったのだが、案内板によれば、40年前このリー河(River Lee)の下流にダムができたため、上流の河淵の森が水没して、一帯が湖になったものだという。今では自然公園に指定され、多種の渡り鳥や魚も豊富で、釣り人のメッカになっているとの事だった。

上の写真はマクルーム城(Macroom Castle)。

この日はコーク市から8Km離れたブラーニー(Blarney)のキャンプサイトに落ち着いた。

ブラァニー(Blarney)のキャンプサイトで ”バス停はまっすぐ歩いて20分で着く ”と言われて二人で歩き出した。田舎道をまっすぐに行くと遠くに面白い住宅並びが見える。写真を撮りながら20分過ぎてもバス停はおろか村も家も見えない。バスの時間は過ぎて次は30分後、それにしてもキャンプサイトの女主はこの道を歩いたことがあるのかしらと、ぶつぶつ文句を言いながら、坂道を下り、とうとう45分後に知らないホテルの前に出た。

ホテルでバス停のありかを聞き10分ほど待ったところで来たバスに乗ったが、どうも道を間違ったようだ。コーク市に向かって4-5Km程歩いたらしくバス賃も帰りより1.4ユーロも安かった。

帰りはバス停から20分でキャンプサイトにたどり着き、見ればサイトを出たところで右に折れるのを左に行ったばかりに大変な目にあった。今まで私は方向音痴ではないと自慢していたが、これですっかり自信をなくしてしまった。

コーク市はリー河(River Lee)が二手に分かれたその中州に出来た町で橋と教会の多い。町の通りには一応モダンな様式の街灯が立っているが、なんとなく工事現場の起重機が林立しているような雑然とした感じがする。

キリスト教には全然興味はないが、教会のステインド・グラスが好きで、見かける教会全部へ入って写真を撮った。聖者の絵が並んだものは誰だかわからないし、モダンな色彩や、絵柄が好ましい。

大きなビルの壁に貼り付けられた巨大なTシャツはここコーク州のフットボールチームのユニフォームらしい。

リー河の近くにモダンなオペラハウスとクロウフォード美術館がある。オペラハウスは閉まっていたが、美術館は無料で写真はフラッシュなしで可だった。ロンドンのロイヤル・アカデミー(王立美術館)のようにアイルランドにもIrish Schoolという美術学校があるらしい。展示されているほとんどはこの学校の作品だった。

左下はJohn Lavery(1856年ー1941年)の赤いバラとのタイトル。大変きれいな絵だ。右下はPatrick Hennessy (1915年 -1980年)の面白い作品でタイトルが”自画像と猫”まるで写真のようだがキャンバス地に油絵で描かれている。これが大変気に入った。展示されている作品はロンドンの小さな美術館と同じくらいかもっと少ないが、なかなか面白い絵も在った。

町の中心地の屋根つきEnglish Market は1881年に開業したという。なるほどロンドンのレイデンホール・マーケットによく似ている。新鮮な肉や、野菜などを売っていた。

昼食はこの近くのパブに入りチキンサラダを注文したところ大皿いっぱいの大きさのパンにサラダがどっさり入ったサンドイッチが出てきて驚いた。それにギネス1パイントも飲んだものだから午後は半分酔っ払って歩いていた。

町の北側の橋を渡ったバター博物館を見に行ったが、あまり面白いものはなくて、近くの教会を覗いたら日本人女性にばったり出会った。彼女はホームステイしながらコーク市の英語学校へ行っていたそうな。明日帰国だから一日町を見物しているとの事だった。

ロンドンで友達に彼女のことを話したら,皆 ”どうしてアイルランドで英語を習ってるの”と不思議がっていた。アイリシュなまりの英語になるかもよ と笑っていたけど、この私40年近くイギリスにいても、決して英国訛りにならず堂々の日本語訛りです。

この教会の周りにも数軒教会があり、下のきれいな教会の内装がとっても気に入った。

コーク市へ訪れた翌日、フェリーポートへ向かってゆく前に訪れたのがブラニー城(Blarney Castle)。

ここはキャンプサイトから歩いて30分ほどで行ける距離だったが、そのままこの地を去るので、キャンパーで城へ向かった。ブラニーの村は大変きれいな村で、村への入り口に大きなウールミルの看板があった。羊毛の加工所だと思って立ち寄ったが、過去には羊毛の工場が今では上品なお土産屋さんになっていた。

二階建ての大きなお店でアイルランドの特産物が全部集められていた。ここで純毛の毛糸を買ったが以前に山間のお土産店で買ったのと同じ値段だった。店の大小や場所の違いにかかわらずアイルランドでは値段が統制されているのがわかった。

ブラニー城の駐車場はそのウールミルから近くにあり、大きな駐車場の一角にキャンパーを停めた。アイルランドではスーパーや町のの駐車場が狭くて、キャンパーを停めるのにいつも苦労していた。

ブラニー城は14世紀からの崩れ落ちたお城だがここのBlarney Stone(ブラニー石)が世界的に有名で、観光バスが何台もやってくる。ほとんどがアメリカ人の団体客だった。お城の最上階の片隅に設置されたブラニー石は、この石にキスすると、能弁になるか、ゴマすりがうまくなるという伝説があって、行列が絶えない。

ただこのキスも普通にかがんで出来るわけでなく、屋上の床に仰向けに寝て、そのまま上体を壁に沿って下げ一番下の石にキスする。

もちろん私もやってみたが、そんなに大騒ぎするほど、怖くはなかった。その言い伝えが本当にあたるかどうかは、今のところ定かでない。

城の内部の床は全部落ちているので、昔は豪華だっただろう居間や食堂なども大きな暖炉を残すのみだ。つわものどもの夢の跡・・・の風情だった。

城の庭も60エーカーと広くてゆっくり回れば一日中楽しめそうだが、午後はウオータフォードの南のキャンプサイトを目指してブラニー城を後にした。

ブラニー城から帰路に向かったが、フェリーの帰国日まで3泊も在った。ゆっくりWaterfordの南のキャンプサイト・トレモアー(Tramore)へ向かった。

海岸線に沿った田舎道を走っていたら、こきれいな村の名前がアニーズ・タウン(Annestown)という。アイリシュの金のフルート奏者で知られたジェームス・ゴルウエーの演奏の中ににアニーズ・ソングと言う名曲がある。この村の名前を見たら、いっぺんであの曲が頭に浮かんだ。

この村はずれの海岸にLimekiln(石灰焼き場)の廃墟があった。説明書によれば、この土地には石灰がなく西のDungarvanから船で石灰石を運んでここで焼いたものだという。焼き石灰は日本でも昔は肥料に使われたが、ここでも19世紀に科学肥料に取って代わられるまで、使われていた。

キャンプサイトから歩いて20分も行くと岩場の海岸に着いた。風が強く、魚の釣り場を捜し求めていたのだが寒くて長くは居れなかった。勇気のあるおじさん3人が荒波の中で泳いでいたが、見ているだけで体が震えてきそうだった。この日から天気は崩れて、翌日ロスレアー(Rosslare)へのフェリーポートへ行くまでは雨が降る冬空だった。

アイルランドに着いた夜停まったセント・マーガレット(St.Margaret’s)のキャンプサイトは、帰りにゆっくり見て回るつもりだったが、あまりの天気の悪さにたまりかね、フェリーポートへ行って帰国を早め翌朝のフェリーで帰ってきた。

キャンプサイトへ向かう穴ぼこの田舎道は、穴だけが埋められて、パッチワークの田舎の細道になっていた。この日でちょうど4週間経っていた。

ウエールズで一泊し翌日高速道路を4時間走って無事帰宅した。

今年は夏らしい夏がなかったので、11月上旬から、来年2月末までスペイン、ポルトガルで越冬の計画を立て、今日はイギリスの南の港ポーツマスからスペインのサンタンデアーまでのフェリーを予約した。

また時間のあるときに、そしてスペインでフリーのインターネットがあれば、今年7月に回った英国南部の旅行記を記してみたい。

それでは皆さんよいお年を!!!!