2016年12月3日(土)

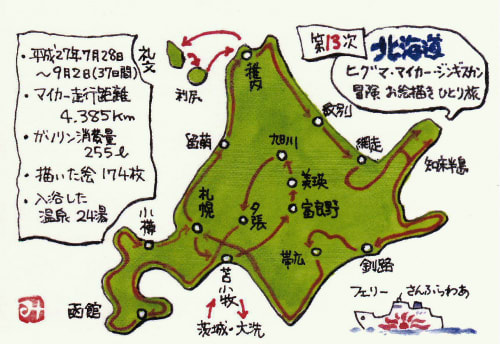

ご案内をいただいた「百田稔第6回作品展 北海道一周 冒険・お絵描きひとり旅編」と呼

ぶスケッチ展の観覧に出かけた。

京成本線の市川真間(いちかわまま)駅を9時58分にスタートして細い路地を東へ、

県道264号に出てすぐ北、「相田みつをギャラリー サロン・ド・グランパ」が会場で

ある。

市川市内にお住まいの百田稔(ももだみのる)さんは、これまでに東海道、中山道、奥

州街道、九州、四国などを歩いておられ、現地で描いた絵はがき大の絵の作品展を過去5

回開催しているが、今回は昨年夏に車で北海道を一周して描いた作品展である。

37日間で描いた絵は174枚とか。その中の数10枚が展示されていて、いずれもほ

のぼのとして味わい深く、なかには貴重な風景もあり、ゆっくりと拝見した。

百田さんも居られたので、ヒグマを気にしながらスケッチしたこと、知床ではヒグマの

姿を目にしたこと、過去に歩かれた沖縄のことなど興味深く伺う。

画集のひと組を分けていただき、1時間余り経過して店を出た。画集の中から3枚を。

なお、百田稔さんの「放浪のお絵描きおじさんのブログ」はこちらからご覧下さい。

今日は晴天で暖かい。周辺の社寺や旧跡などを巡り北へ、北総鉄道の北国分駅まで歩く

ことにした。

まずは近くの五差路の交差点から、北西に延びる「いちかわ文学の道」と呼ぶ遊歩道に

入る。

葉が落ちて紅葉も残り少なくなった桜並木に沿い、市川ゆかりの文学者や万葉集のこと

などを記した説明板がところどころにあるが、年月が経過し読みにくいのもある。

真間川に出て文学の道は終わり、橋を渡って須和田二丁目の住宅地へ。

形の良い松などの見える大きな民家前を東進して、県道264号との交差点際にある六

所(ろくしょ)神社へ。ちなみに、わが家の近くにも六所神社はある。

12代景行天皇の勅願で国府台(こうのだい)に創建され、のち下総国の総社となり、

戦国時代は里見氏、北条氏、千葉氏の守護を受け、徳川氏からは朱印も賜ったという古社。

明治19年(1886)に境内が軍用地になりここに遷座されたという。社殿背後の大イ

チョウが、よい彩りを見せていた。

県道を横断して須和田一丁目に入り、東光寺に行く。植栽は少な目の境内、本堂前の六

角堂にお地蔵さんが祭られている。六角の地蔵堂は珍しいように思う。

寺の横を北へ、民家にユズがたくさん実る。国分一丁目との境のT字路に突き当たると、

東側一帯は南北に延びる東京外環自動車道(外環道)の建設中で、かなり幅広く工事が進

められている。

反対に西進して県道264号との交差点に出て、近くのガストに正午ちょうどに入り昼

食にした。今日の私の注文は、和食の彩り丼(税込み971円)とする。

12時42分にガストを出た。交差点から西側の国分二丁目に入り、北側の台地に上が

って国史跡の下総国分僧寺(しもうさこくぶんそうじ)跡に行く。

天平13年(741)、聖武天皇の発願により全国に建立された国分寺のひとつ、当時

の面影はないが発掘調査の結果、法隆寺様式伽藍(がらん)配置の金堂、講堂、塔の遺構

が発見されているという。

現在は国分山国分寺があり、近年塗り替えて色鮮やかな南大門は、当時の建築様式によ

る昭和53年(1978)の再建のよう。

山門を入ると正面に堂々とした本堂が構え、右手前には大イチョウが黄葉真っ盛り。本

堂前のドウダンツツジもよい彩り。

本堂近くには市川七福神の毘沙門天が立ち、その横には三地蔵が並び立つ。

この三地蔵は、大正6年(1917)5月に東京・湯島小生徒が国府台里見へ遠足の帰

途、近くの渡舟場から小岩側に渡る小舟が転覆して溺死した3名をともらうために建立し

たのだという。

国分寺の道路を挟んだ東側には、「いちかわ薬師」と呼ばれる宝珠院がある。山門を入

ると境内には植栽が多く、水子地蔵のそばにはぬいぐるみを並べた小屋がある。

本堂前に、高さ1mを越える大きなやかんが置かれている。

山門近くには、千葉市検見川(けみがわ)の縄文遺跡から発見された大賀はすを育てる、

カメがたくさん並んでいた。

行きつ戻りつして、地図上宝珠院の東側に表示された稲荷神社を探すが見つからない。

その辺りの民家には皇帝ダリアが咲く。

わが家周辺では11月24日の季節外れの雪で見る影もなくなっているが、この辺りは

降雪の影響はなかったようだ。

宝珠院の背後を東進して経王寺に行く。本堂のそばまで墓地が迫り、南側墓地際には身

がわり厄除け観音像が祭られていた。

少し戻り北に進むと、突き当たりが日枝神社。拝殿前の大イチョウも黄葉真っ盛りで、

幹からは長い気根が伸びている。

近くに、東日本大震災により倒壊した鳥居の円柱2本の脚部が保存されていた。

東に隣接して龍珠院があり、本堂前のモミジの古木がよい彩り。

参道際にお地蔵さんなどが並び、左端の十九夜念仏講中塔には元禄10年(1697)

と刻まれていた。

東に下り、県道264号のすぐ北の下総霊場十八番札所という竺園寺(ちくおんじ)に

入る。本堂の前に、水平に長く枝張りした松が目に付く。

境内左手には、園通堂と呼ぶ方形屋根の端正なお堂があった。

県道の横には幅広く工事中の外環道が接して景観に乏しいので、東に抜けて国分川沿い

に回って北進する。地図上の水田はサッカー場や野球場に変わり、北側の水辺にはサギが

見えた。

広大な国分川調整池↑の南西端から、カルガモの泳ぐ国分川を渡り返して西北に向かう。

外環道工事か所と県道264号が交差するところを横断して、中国分小学校の北側でも

う一度外環道工事地点を横切り、掘ノ内一丁目に入った。

西の台地上に見える市川考古博物館を目指して進み、北側に回り込むと手前に市川歴史

博物館があった。考古博物館を含む南から西側一帯は堀之内貝塚公園である。

まずは市立市川歴史博物館に入り(無料)、平安時代後半から現代までの市川市を紹介

する、五つの展示室を順次一巡した。

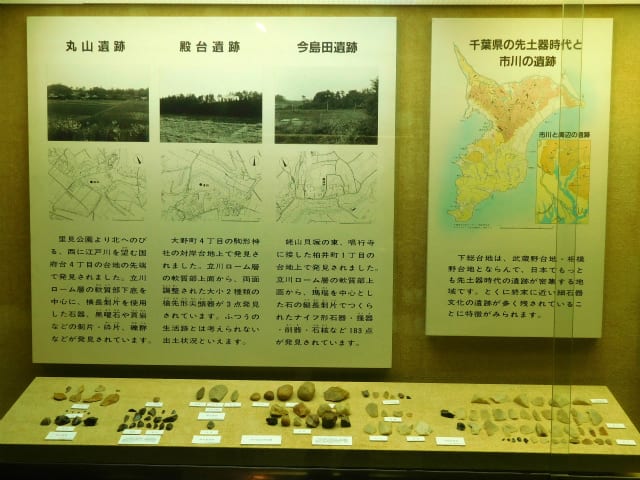

南東に向かって緩やかに上がると市立市川考古博物館(無料)。こちらは先土器時代か

ら平安時代前半までの展示で、両館を観覧すれば市川市のすべての歴史が知れるように分

担展示しているようで、年代から考えればこちらの観覧が先だったかもしれない。

こちらも五つの展示室に分かれていて、先土器時代の出土品、弥生時代の土器、古墳時

代の出土品、奈良・平安時代の国府や国分寺に関する展示などを観覧した。

館の南側広場からは東側の展望が開け、先ほど通過してきた堀之内一丁目付近で右にカ

ーブする、外環道の工事現場などが一望できる。

郷土博物館の南側から西北にかけて、広葉樹林に覆われた一帯が国史跡堀之内貝塚。林

間を一周する遊歩道あるので一巡することにした。

15時30分を過ぎて初冬の太陽が西に傾き、西側の斜面林が逆光に彩られる。時計方

向に回って10分ほどで歴史博物館前に戻り、掘之内貝塚公園を後にした。

北に少しで堀之内三丁目の住宅街を東進して、北総鉄道の北国分(きたこくぶん)駅に

15時50分に着いた。

(天気 快晴後晴、距離 8㎞、地図(1/2.5万) 船橋、松戸、歩行地 市川市、

歩数 17,400)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

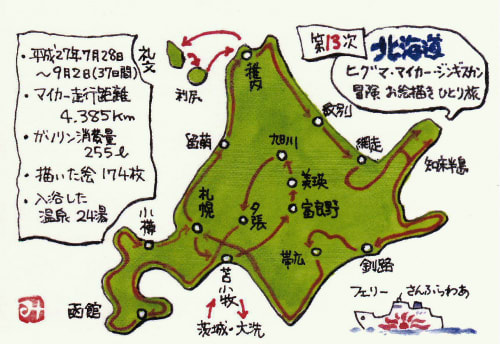

ご案内をいただいた「百田稔第6回作品展 北海道一周 冒険・お絵描きひとり旅編」と呼

ぶスケッチ展の観覧に出かけた。

京成本線の市川真間(いちかわまま)駅を9時58分にスタートして細い路地を東へ、

県道264号に出てすぐ北、「相田みつをギャラリー サロン・ド・グランパ」が会場で

ある。

市川市内にお住まいの百田稔(ももだみのる)さんは、これまでに東海道、中山道、奥

州街道、九州、四国などを歩いておられ、現地で描いた絵はがき大の絵の作品展を過去5

回開催しているが、今回は昨年夏に車で北海道を一周して描いた作品展である。

37日間で描いた絵は174枚とか。その中の数10枚が展示されていて、いずれもほ

のぼのとして味わい深く、なかには貴重な風景もあり、ゆっくりと拝見した。

百田さんも居られたので、ヒグマを気にしながらスケッチしたこと、知床ではヒグマの

姿を目にしたこと、過去に歩かれた沖縄のことなど興味深く伺う。

画集のひと組を分けていただき、1時間余り経過して店を出た。画集の中から3枚を。

なお、百田稔さんの「放浪のお絵描きおじさんのブログ」はこちらからご覧下さい。

今日は晴天で暖かい。周辺の社寺や旧跡などを巡り北へ、北総鉄道の北国分駅まで歩く

ことにした。

まずは近くの五差路の交差点から、北西に延びる「いちかわ文学の道」と呼ぶ遊歩道に

入る。

葉が落ちて紅葉も残り少なくなった桜並木に沿い、市川ゆかりの文学者や万葉集のこと

などを記した説明板がところどころにあるが、年月が経過し読みにくいのもある。

真間川に出て文学の道は終わり、橋を渡って須和田二丁目の住宅地へ。

形の良い松などの見える大きな民家前を東進して、県道264号との交差点際にある六

所(ろくしょ)神社へ。ちなみに、わが家の近くにも六所神社はある。

12代景行天皇の勅願で国府台(こうのだい)に創建され、のち下総国の総社となり、

戦国時代は里見氏、北条氏、千葉氏の守護を受け、徳川氏からは朱印も賜ったという古社。

明治19年(1886)に境内が軍用地になりここに遷座されたという。社殿背後の大イ

チョウが、よい彩りを見せていた。

県道を横断して須和田一丁目に入り、東光寺に行く。植栽は少な目の境内、本堂前の六

角堂にお地蔵さんが祭られている。六角の地蔵堂は珍しいように思う。

寺の横を北へ、民家にユズがたくさん実る。国分一丁目との境のT字路に突き当たると、

東側一帯は南北に延びる東京外環自動車道(外環道)の建設中で、かなり幅広く工事が進

められている。

反対に西進して県道264号との交差点に出て、近くのガストに正午ちょうどに入り昼

食にした。今日の私の注文は、和食の彩り丼(税込み971円)とする。

12時42分にガストを出た。交差点から西側の国分二丁目に入り、北側の台地に上が

って国史跡の下総国分僧寺(しもうさこくぶんそうじ)跡に行く。

天平13年(741)、聖武天皇の発願により全国に建立された国分寺のひとつ、当時

の面影はないが発掘調査の結果、法隆寺様式伽藍(がらん)配置の金堂、講堂、塔の遺構

が発見されているという。

現在は国分山国分寺があり、近年塗り替えて色鮮やかな南大門は、当時の建築様式によ

る昭和53年(1978)の再建のよう。

山門を入ると正面に堂々とした本堂が構え、右手前には大イチョウが黄葉真っ盛り。本

堂前のドウダンツツジもよい彩り。

本堂近くには市川七福神の毘沙門天が立ち、その横には三地蔵が並び立つ。

この三地蔵は、大正6年(1917)5月に東京・湯島小生徒が国府台里見へ遠足の帰

途、近くの渡舟場から小岩側に渡る小舟が転覆して溺死した3名をともらうために建立し

たのだという。

国分寺の道路を挟んだ東側には、「いちかわ薬師」と呼ばれる宝珠院がある。山門を入

ると境内には植栽が多く、水子地蔵のそばにはぬいぐるみを並べた小屋がある。

本堂前に、高さ1mを越える大きなやかんが置かれている。

山門近くには、千葉市検見川(けみがわ)の縄文遺跡から発見された大賀はすを育てる、

カメがたくさん並んでいた。

行きつ戻りつして、地図上宝珠院の東側に表示された稲荷神社を探すが見つからない。

その辺りの民家には皇帝ダリアが咲く。

わが家周辺では11月24日の季節外れの雪で見る影もなくなっているが、この辺りは

降雪の影響はなかったようだ。

宝珠院の背後を東進して経王寺に行く。本堂のそばまで墓地が迫り、南側墓地際には身

がわり厄除け観音像が祭られていた。

少し戻り北に進むと、突き当たりが日枝神社。拝殿前の大イチョウも黄葉真っ盛りで、

幹からは長い気根が伸びている。

近くに、東日本大震災により倒壊した鳥居の円柱2本の脚部が保存されていた。

東に隣接して龍珠院があり、本堂前のモミジの古木がよい彩り。

参道際にお地蔵さんなどが並び、左端の十九夜念仏講中塔には元禄10年(1697)

と刻まれていた。

東に下り、県道264号のすぐ北の下総霊場十八番札所という竺園寺(ちくおんじ)に

入る。本堂の前に、水平に長く枝張りした松が目に付く。

境内左手には、園通堂と呼ぶ方形屋根の端正なお堂があった。

県道の横には幅広く工事中の外環道が接して景観に乏しいので、東に抜けて国分川沿い

に回って北進する。地図上の水田はサッカー場や野球場に変わり、北側の水辺にはサギが

見えた。

広大な国分川調整池↑の南西端から、カルガモの泳ぐ国分川を渡り返して西北に向かう。

外環道工事か所と県道264号が交差するところを横断して、中国分小学校の北側でも

う一度外環道工事地点を横切り、掘ノ内一丁目に入った。

西の台地上に見える市川考古博物館を目指して進み、北側に回り込むと手前に市川歴史

博物館があった。考古博物館を含む南から西側一帯は堀之内貝塚公園である。

まずは市立市川歴史博物館に入り(無料)、平安時代後半から現代までの市川市を紹介

する、五つの展示室を順次一巡した。

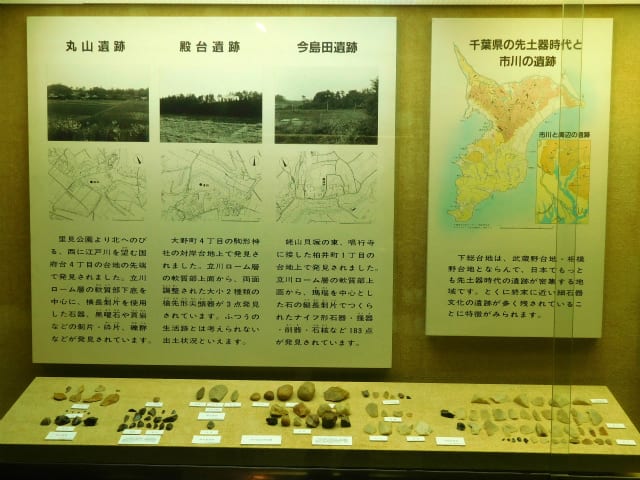

南東に向かって緩やかに上がると市立市川考古博物館(無料)。こちらは先土器時代か

ら平安時代前半までの展示で、両館を観覧すれば市川市のすべての歴史が知れるように分

担展示しているようで、年代から考えればこちらの観覧が先だったかもしれない。

こちらも五つの展示室に分かれていて、先土器時代の出土品、弥生時代の土器、古墳時

代の出土品、奈良・平安時代の国府や国分寺に関する展示などを観覧した。

館の南側広場からは東側の展望が開け、先ほど通過してきた堀之内一丁目付近で右にカ

ーブする、外環道の工事現場などが一望できる。

郷土博物館の南側から西北にかけて、広葉樹林に覆われた一帯が国史跡堀之内貝塚。林

間を一周する遊歩道あるので一巡することにした。

15時30分を過ぎて初冬の太陽が西に傾き、西側の斜面林が逆光に彩られる。時計方

向に回って10分ほどで歴史博物館前に戻り、掘之内貝塚公園を後にした。

北に少しで堀之内三丁目の住宅街を東進して、北総鉄道の北国分(きたこくぶん)駅に

15時50分に着いた。

(天気 快晴後晴、距離 8㎞、地図(1/2.5万) 船橋、松戸、歩行地 市川市、

歩数 17,400)

にほんブログ村