2019年9月4日(水)

8月は暑さのため、全く市外に出かけること無く過ごしたが、今日は真夏日にはならな

い予報なので、久しぶりに都内で開催中の2つの展覧会の観覧に出かけた。

最初は、東京メトロ丸ノ内線の銀座駅から歩いて、銀座3丁目の松屋銀座↑8階で開催中

の「今森光彦展 写真と切り絵の里山物語」(入場料1,000円)へ。11時55分に入

場した。

この展覧会の狙いについて、もらったリーフレットには以下のように記されている。

人と自然がともに生きる“里山”。その中で生み出される豊かな営みを見つめつづけてき

た写真家・今森光彦(いまもりみつひこ)さん。琵琶湖を望む田園風景の中にアトリエを

構え、四季折々に移り変わる田んぼや里山に集まる生き物を撮り続けてきました。

今森さんはまた、蝶や鳥、植物をモチーフに、精緻で生き生きとした作品を作る切り絵

作家としても知られていますが、深い洞察力により、たった一本のはさみから生み出され

る作品には、昆虫の力強さや植物の鮮やかさが表現されています。

本展では、里山に暮らす今森さんのライフスタイルの紹介をおりまぜながら、写真と切

り絵で里山の魅力に迫ります。迫力ある大型作品を含む写真約80点、切り絵作品約30

点をご紹介します。

自然とそこに暮らす人々がつながる美しい里山の景色と、身近な自然と関わりながら暮

らす喜びや魅力をお楽しみ下さい。

会場では、里山の大型写真が四季に分けてたくさん展示されていて、何れも里山の魅力

や大切さが感じられるものだった。

それらのなかで特に目についたのは、荒れ放題になった竹やぶを今森さんと仲間の方々

が大変な労力をかけて切り開き、里山への復元を図っておられる取り組みの様子。

後半の切り絵作品は、昆虫や虫や植物などをきめ細かな切り絵で表現されていて、いず

れも見事な作品ばかり。

会場内は撮影禁止なので、もらったリーフレット↑掲載の作品をわずかだが紹介する。

実際の作品はいずれも鮮明なのだが、リーフレットの部分拡大のため以下の画質はかな

り落ちている。

ほぼ1時間観覧して、11時55分に会場を後にした。

このあと銀座通りを西へ、京橋を経て八重洲に回って八重洲ブックセンターに行き、地

階の地図売場で最近発売された2万5千分の1地形図と地図関連の図書を購入した。

次の目的地に向かうためJR東京駅から山手線に乗り、日暮里駅で下車して西口から西

に延びる通りへ。

すぐ先、通りの北側にあった本行寺に入る。

本行寺は、大永6(1524)年に太田道灌の孫、太田大和守資高(おおたやまとのか

みすけたか)により江戸城内平河口(現在の毎日新聞本社辺り)に建立され、神田、谷中

を経て宝永6(1709)年にこの地に移ってきたとか。

景勝地だったので「月見寺」ともよばれ、江戸時代には月見の名所だったよう。二十世

の日桓上人は多くの俳人たちと交遊があり、小林一茶はしばしば当寺を訪れ、「青い田の

露をさかなや ひとり酒」などの句を詠んでいるという。

境内には、荒川区指定文化財の「道灌丘碑」がある。

太田道灌は、長禄元(1457)年に江戸城築城の際、眺めのよいこの地に「物見塚」

という斥候台を造った。本行寺は、道灌の末裔(まつえい)とされる掛川藩主太田氏の菩

提寺で、寛永3(1750)年に住職や太田氏ゆかりの人が道灌の業績を記したこの碑を

建てたという。

ほかに、種田山頭火の「ほっと 月がある 東京に来てゐる」という新しい句碑が立っ

ていた。

その先にあった経王寺(きょうおうじ)にも立ち寄る。

経王寺は、明暦元(1655)年に当地の豪農が寺地を寄進したことに始まり、本堂手

前右手の大黒堂には日蓮上人の作と伝えられる大黒天が鎮座しているという。

大黒天堂

慶応4(1868)年の上野戦争の際には敗走した彰義隊士をかくまったため、新政府

軍の攻撃を受けることになり、山門にはその銃弾の痕が残っていた。

本堂前のサルスベリは花いっぱいだが、そばのハギはまだ開花前だった。

少し先の「夕焼けだんだん」と呼ぶ階段を下って、谷中銀座の細い商店街に入る。

飴の店、惣菜店、メンチカツの店など懐かしい風情の店が目に入る。

13時を過ぎたので、そば処「畔上」に入り、とろろそばで昼食(950円)とした。

その先にも履物、雑貨など、古くかららしい店が続いていた。

西端まで進んで十字路を左折して南へ、よみせ通りを進む。

この通りでは米店、九州の農家の野菜などを販売する店、まんじゅう店などが目につく。

200mほど進んで細い路地を西に抜け、不忍(しのばず)通りを団子坂下交差点へ。

西に上がる団子坂を200mほどで右折し、すぐ北側にある汐見地域センター内にある

文京区立本郷図書館が今日2つめの目的地。

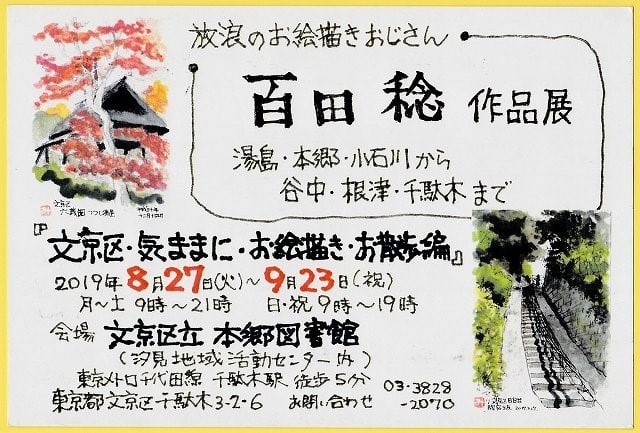

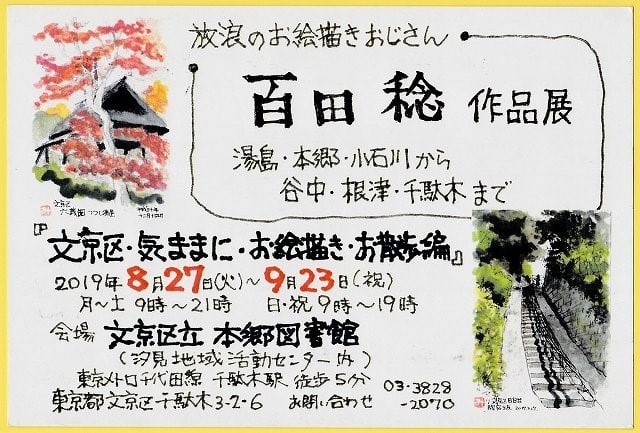

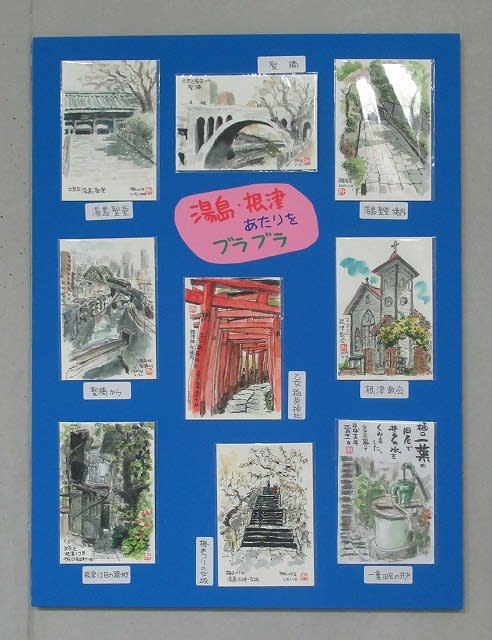

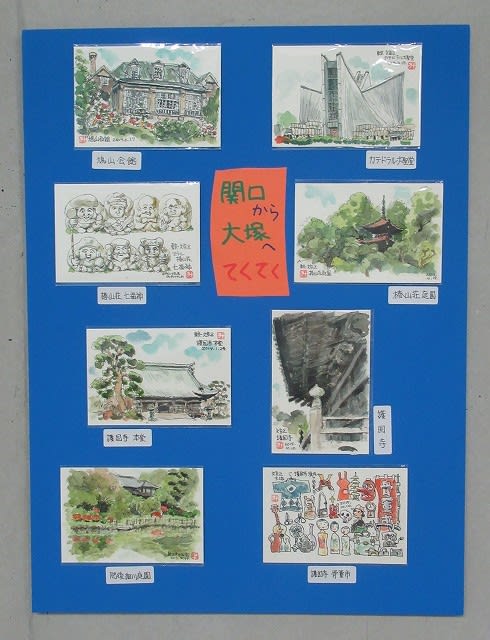

ここで開催中の「放浪の絵描きおじさん 百田稔(ももだみのる)作品展」である。

市川市在住の百田稔さんは、会社を退社後の2004年の東海道をはじめ、中山道、奥

州街道、九州一周、四国一周など、全国各地をスケッチをしながらの歩き旅をされ、それ

らの作品展を毎年のように市川市内で開催され、私も何度か観覧に出かけている。

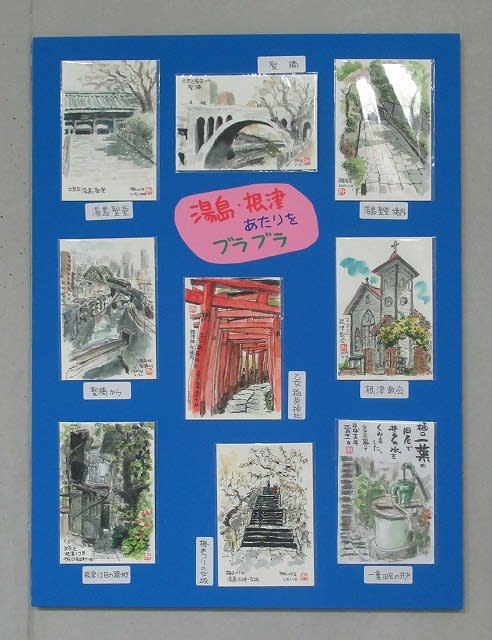

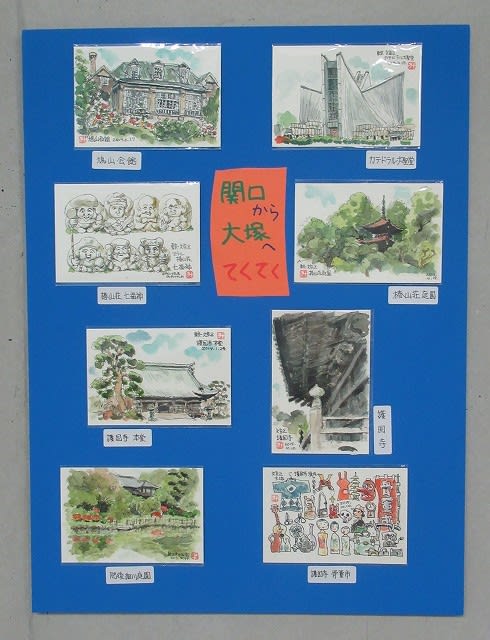

今回は、ここ文京区周辺の湯島、本郷。小石川、谷中、根津、千駄木などを描いたスケ

ッチの展示中。会期は9月23日(月・祝)までである。

はがき大のスケッチは、図書館の地階と2階への階段の踊り場にエリアごとにまとめて

展示されていた。

13時53分頃から14時15分頃まで観覧して、本郷図書館を出た。

館の横から延びる千駄木三丁目の住宅地を北に300mほど進み、東京都指定名勝の旧

安田楠雄邸庭園を観覧しようとしたが、残念ながら耐震補強工事で11月初めまで休館中

だった。

さらに200m近く進んで左折して文林中横に出て、南へと折り返して団子坂から西に

延びる大観音通りに回る。

すぐ近くの千駄木一バス停そばのマンション前に、『「青鞜社」発祥の地』の説明板が

立っていた。

同じ通りを100mほど、南に入ったところには文京区有形文化財の「銅造地蔵菩薩立

像(どうぞうじぞうぼさつりゅうぞう)」が祭られていた。

江戸時代に「東都六地蔵」の第2番・宝珠(ほうじゅ)地蔵として知られた地蔵尊で、

高さ233.6㎝の鋳造仏とのこと。東都六地蔵のうち造立当時の全容を残すのは本像を

含めて極めて少なく、貴重なものだという。

さらに西へ100m余りには、この通りの名のもととなる「駒込大観音(こまごめおお

がんのん)」で知られる光源寺(こうげんじ)がある。

大観音は、正面のユニークな観音堂に祭られている。

初代大観音は、7年の清月を費やして元禄10(1697)年に造立され、身の丈2丈

6尺(約8.5m)あったが、昭和20(1945)年5月25日の空襲で観音堂ととも

に焼失し、2代目のこの観音像は平成5(1993)年に再建されたよう。

観音堂の右手には、やはり2代目の「蓬莱倍(ほうらいばい)」と呼ぶ梅の古木がある。

初代は同じ空襲で焼失したので代替わりの梅を各地に探し求め、榛名山ろくで見つけ出

し、観音像と同じ平成5年に移植したもので、樹齢約300年という。

蓬莱梅とは、住居表示前のここの町名が駒込蓬莱町だったのにちなんで名付けたもので、

明治末頃まで駒込周辺は梅や桜の花木産地として有名だったよう。

境内西側の建物前に、秋の七草のオミナエシが咲き出していた。

境内右手には、文京区指定有形文化財の「庚申待百万遍講中庚申塔」が立っていた。明

和9(1772)年の造立で、地面からの高さ2.5mを超える大型の庚申塔。

基礎には200名を超える人名が刻まれていて、この庚申塔の造立に関係した人々と考

えられるているようだ。

背後の墓地には、「明珍本家の墓」がある。平安時代に京都・九条の甲冑師・鐔工(か

っちゅうし・つばこう)だった宗介は、その技術の優れていることから近衛天皇(1141

~55在位)から「明珍(めいちん)」の号を授かり、その一族は代々明珍姓を名乗って

各地で甲冑や鐔造りをを生業としていたとのこと。

この墓所には、江戸寛政期(1789~1801)に幕府お抱えの甲冑師となった明珍

本家の54世から60世などが埋葬されているようだ。

大観音通りを200mほど先、浄土宗栄松院の前に、「薩摩浄雲の墓、初代 松本幸四

郎の墓」の説明板がある。

薩摩浄雲(さつまじょううん)は、江戸初期の浄瑠璃太夫で、上方出身だが寛永初

(1624)年頃に江戸に来て、「江戸薩摩」と呼ぶ浄瑠璃をおこして好評を博したとか。

初代松本幸四郎は、寛永2(1674)年下総国生まれ、江戸中期の歌舞伎俳優で、2

代目市川團十郎と並ぶ名優のひとりと評されたという。

本堂裏手の墓地を一巡してみたが、どちらも見つからず。東方の角辺りに文京区保護樹

木のスダジイの古木が立っていた。

境内西側には「お美津地蔵」を祭る地蔵堂がある。

その先、向丘三丁目交差点で国道17号線・本郷通りを横断し、白山上交差点から都営

三田線の白山駅まで行ったが、もう少し寄り道することにして白山上交差点から細道を本

郷通りに出た。

すぐ北側の天栄寺門前に、「駒込土物店跡(つちものだなあと)」の説明板が立ってい

た。この辺りは、江戸三大青物市場の跡だったようだ。

天栄寺境内にも入ってみたら、本堂は近代的でユニークな造形だった。

本郷通りを北に200mほどで、目赤不動尊の南谷寺(なんこくじ)である。本堂は奈

良の唐招提寺を思わせる鴟尾(しび)の上がる屋根。

通りに近い右手前に、江戸五色不動のひとつ目赤(めあか)不動尊が、宝形造りのお堂

に祭られていた。

その前に、『寛永年間(1624~44)に鷹狩りの途中に立ち寄った三代将軍家光か

ら現在の土地を賜り、「目赤不動尊とせよ」との名を受けこの地に移った』ことなどが記

された説明板がある。

少し戻り、東京メトロ南北線の本駒込駅に15時45分に着き、後楽園駅で丸ノ内線に

乗り換えて池袋駅に向かう。

(天気 曇、距離 約6㎞(2+3.7㎞)、地図 「文の京 観光ガイドマップ」)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

、

8月は暑さのため、全く市外に出かけること無く過ごしたが、今日は真夏日にはならな

い予報なので、久しぶりに都内で開催中の2つの展覧会の観覧に出かけた。

最初は、東京メトロ丸ノ内線の銀座駅から歩いて、銀座3丁目の松屋銀座↑8階で開催中

の「今森光彦展 写真と切り絵の里山物語」(入場料1,000円)へ。11時55分に入

場した。

この展覧会の狙いについて、もらったリーフレットには以下のように記されている。

人と自然がともに生きる“里山”。その中で生み出される豊かな営みを見つめつづけてき

た写真家・今森光彦(いまもりみつひこ)さん。琵琶湖を望む田園風景の中にアトリエを

構え、四季折々に移り変わる田んぼや里山に集まる生き物を撮り続けてきました。

今森さんはまた、蝶や鳥、植物をモチーフに、精緻で生き生きとした作品を作る切り絵

作家としても知られていますが、深い洞察力により、たった一本のはさみから生み出され

る作品には、昆虫の力強さや植物の鮮やかさが表現されています。

本展では、里山に暮らす今森さんのライフスタイルの紹介をおりまぜながら、写真と切

り絵で里山の魅力に迫ります。迫力ある大型作品を含む写真約80点、切り絵作品約30

点をご紹介します。

自然とそこに暮らす人々がつながる美しい里山の景色と、身近な自然と関わりながら暮

らす喜びや魅力をお楽しみ下さい。

会場では、里山の大型写真が四季に分けてたくさん展示されていて、何れも里山の魅力

や大切さが感じられるものだった。

それらのなかで特に目についたのは、荒れ放題になった竹やぶを今森さんと仲間の方々

が大変な労力をかけて切り開き、里山への復元を図っておられる取り組みの様子。

後半の切り絵作品は、昆虫や虫や植物などをきめ細かな切り絵で表現されていて、いず

れも見事な作品ばかり。

会場内は撮影禁止なので、もらったリーフレット↑掲載の作品をわずかだが紹介する。

実際の作品はいずれも鮮明なのだが、リーフレットの部分拡大のため以下の画質はかな

り落ちている。

ほぼ1時間観覧して、11時55分に会場を後にした。

このあと銀座通りを西へ、京橋を経て八重洲に回って八重洲ブックセンターに行き、地

階の地図売場で最近発売された2万5千分の1地形図と地図関連の図書を購入した。

次の目的地に向かうためJR東京駅から山手線に乗り、日暮里駅で下車して西口から西

に延びる通りへ。

すぐ先、通りの北側にあった本行寺に入る。

本行寺は、大永6(1524)年に太田道灌の孫、太田大和守資高(おおたやまとのか

みすけたか)により江戸城内平河口(現在の毎日新聞本社辺り)に建立され、神田、谷中

を経て宝永6(1709)年にこの地に移ってきたとか。

景勝地だったので「月見寺」ともよばれ、江戸時代には月見の名所だったよう。二十世

の日桓上人は多くの俳人たちと交遊があり、小林一茶はしばしば当寺を訪れ、「青い田の

露をさかなや ひとり酒」などの句を詠んでいるという。

境内には、荒川区指定文化財の「道灌丘碑」がある。

太田道灌は、長禄元(1457)年に江戸城築城の際、眺めのよいこの地に「物見塚」

という斥候台を造った。本行寺は、道灌の末裔(まつえい)とされる掛川藩主太田氏の菩

提寺で、寛永3(1750)年に住職や太田氏ゆかりの人が道灌の業績を記したこの碑を

建てたという。

ほかに、種田山頭火の「ほっと 月がある 東京に来てゐる」という新しい句碑が立っ

ていた。

その先にあった経王寺(きょうおうじ)にも立ち寄る。

経王寺は、明暦元(1655)年に当地の豪農が寺地を寄進したことに始まり、本堂手

前右手の大黒堂には日蓮上人の作と伝えられる大黒天が鎮座しているという。

大黒天堂

慶応4(1868)年の上野戦争の際には敗走した彰義隊士をかくまったため、新政府

軍の攻撃を受けることになり、山門にはその銃弾の痕が残っていた。

本堂前のサルスベリは花いっぱいだが、そばのハギはまだ開花前だった。

少し先の「夕焼けだんだん」と呼ぶ階段を下って、谷中銀座の細い商店街に入る。

飴の店、惣菜店、メンチカツの店など懐かしい風情の店が目に入る。

13時を過ぎたので、そば処「畔上」に入り、とろろそばで昼食(950円)とした。

その先にも履物、雑貨など、古くかららしい店が続いていた。

西端まで進んで十字路を左折して南へ、よみせ通りを進む。

この通りでは米店、九州の農家の野菜などを販売する店、まんじゅう店などが目につく。

200mほど進んで細い路地を西に抜け、不忍(しのばず)通りを団子坂下交差点へ。

西に上がる団子坂を200mほどで右折し、すぐ北側にある汐見地域センター内にある

文京区立本郷図書館が今日2つめの目的地。

ここで開催中の「放浪の絵描きおじさん 百田稔(ももだみのる)作品展」である。

市川市在住の百田稔さんは、会社を退社後の2004年の東海道をはじめ、中山道、奥

州街道、九州一周、四国一周など、全国各地をスケッチをしながらの歩き旅をされ、それ

らの作品展を毎年のように市川市内で開催され、私も何度か観覧に出かけている。

今回は、ここ文京区周辺の湯島、本郷。小石川、谷中、根津、千駄木などを描いたスケ

ッチの展示中。会期は9月23日(月・祝)までである。

はがき大のスケッチは、図書館の地階と2階への階段の踊り場にエリアごとにまとめて

展示されていた。

13時53分頃から14時15分頃まで観覧して、本郷図書館を出た。

館の横から延びる千駄木三丁目の住宅地を北に300mほど進み、東京都指定名勝の旧

安田楠雄邸庭園を観覧しようとしたが、残念ながら耐震補強工事で11月初めまで休館中

だった。

さらに200m近く進んで左折して文林中横に出て、南へと折り返して団子坂から西に

延びる大観音通りに回る。

すぐ近くの千駄木一バス停そばのマンション前に、『「青鞜社」発祥の地』の説明板が

立っていた。

同じ通りを100mほど、南に入ったところには文京区有形文化財の「銅造地蔵菩薩立

像(どうぞうじぞうぼさつりゅうぞう)」が祭られていた。

江戸時代に「東都六地蔵」の第2番・宝珠(ほうじゅ)地蔵として知られた地蔵尊で、

高さ233.6㎝の鋳造仏とのこと。東都六地蔵のうち造立当時の全容を残すのは本像を

含めて極めて少なく、貴重なものだという。

さらに西へ100m余りには、この通りの名のもととなる「駒込大観音(こまごめおお

がんのん)」で知られる光源寺(こうげんじ)がある。

大観音は、正面のユニークな観音堂に祭られている。

初代大観音は、7年の清月を費やして元禄10(1697)年に造立され、身の丈2丈

6尺(約8.5m)あったが、昭和20(1945)年5月25日の空襲で観音堂ととも

に焼失し、2代目のこの観音像は平成5(1993)年に再建されたよう。

観音堂の右手には、やはり2代目の「蓬莱倍(ほうらいばい)」と呼ぶ梅の古木がある。

初代は同じ空襲で焼失したので代替わりの梅を各地に探し求め、榛名山ろくで見つけ出

し、観音像と同じ平成5年に移植したもので、樹齢約300年という。

蓬莱梅とは、住居表示前のここの町名が駒込蓬莱町だったのにちなんで名付けたもので、

明治末頃まで駒込周辺は梅や桜の花木産地として有名だったよう。

境内西側の建物前に、秋の七草のオミナエシが咲き出していた。

境内右手には、文京区指定有形文化財の「庚申待百万遍講中庚申塔」が立っていた。明

和9(1772)年の造立で、地面からの高さ2.5mを超える大型の庚申塔。

基礎には200名を超える人名が刻まれていて、この庚申塔の造立に関係した人々と考

えられるているようだ。

背後の墓地には、「明珍本家の墓」がある。平安時代に京都・九条の甲冑師・鐔工(か

っちゅうし・つばこう)だった宗介は、その技術の優れていることから近衛天皇(1141

~55在位)から「明珍(めいちん)」の号を授かり、その一族は代々明珍姓を名乗って

各地で甲冑や鐔造りをを生業としていたとのこと。

この墓所には、江戸寛政期(1789~1801)に幕府お抱えの甲冑師となった明珍

本家の54世から60世などが埋葬されているようだ。

大観音通りを200mほど先、浄土宗栄松院の前に、「薩摩浄雲の墓、初代 松本幸四

郎の墓」の説明板がある。

薩摩浄雲(さつまじょううん)は、江戸初期の浄瑠璃太夫で、上方出身だが寛永初

(1624)年頃に江戸に来て、「江戸薩摩」と呼ぶ浄瑠璃をおこして好評を博したとか。

初代松本幸四郎は、寛永2(1674)年下総国生まれ、江戸中期の歌舞伎俳優で、2

代目市川團十郎と並ぶ名優のひとりと評されたという。

本堂裏手の墓地を一巡してみたが、どちらも見つからず。東方の角辺りに文京区保護樹

木のスダジイの古木が立っていた。

境内西側には「お美津地蔵」を祭る地蔵堂がある。

その先、向丘三丁目交差点で国道17号線・本郷通りを横断し、白山上交差点から都営

三田線の白山駅まで行ったが、もう少し寄り道することにして白山上交差点から細道を本

郷通りに出た。

すぐ北側の天栄寺門前に、「駒込土物店跡(つちものだなあと)」の説明板が立ってい

た。この辺りは、江戸三大青物市場の跡だったようだ。

天栄寺境内にも入ってみたら、本堂は近代的でユニークな造形だった。

本郷通りを北に200mほどで、目赤不動尊の南谷寺(なんこくじ)である。本堂は奈

良の唐招提寺を思わせる鴟尾(しび)の上がる屋根。

通りに近い右手前に、江戸五色不動のひとつ目赤(めあか)不動尊が、宝形造りのお堂

に祭られていた。

その前に、『寛永年間(1624~44)に鷹狩りの途中に立ち寄った三代将軍家光か

ら現在の土地を賜り、「目赤不動尊とせよ」との名を受けこの地に移った』ことなどが記

された説明板がある。

少し戻り、東京メトロ南北線の本駒込駅に15時45分に着き、後楽園駅で丸ノ内線に

乗り換えて池袋駅に向かう。

(天気 曇、距離 約6㎞(2+3.7㎞)、地図 「文の京 観光ガイドマップ」)

アウトドアランキング

アウトドアランキングにほんブログ村

、