2020年3月17日(火)

相変わらず毎日のニュースの中心は新型コロナウィルスで、外出もままならぬ日が続く。

今日は2週間ぶりに市外へ、少しだけ電車に乗ってのウオーキングに出かけることにした。

市外と行っても、わが所沢市からは、都県境の狭山丘陵を超えた南側、2月24日(月)

に歩いた東村山市の西側になる。

西所沢駅から西武狭山線、西武山口線、西武多摩湖線と乗り継いで5駅、駅間距離では

8.1㎞の武蔵大和(むさしやまと)駅に10時07分に下りた。

3分後に出発して駅下のコンビニで弁当を求め、都道123号・東村山東大和線を西へ。

線路敷きの築堤斜面にナノハナとショカッサイが花開く。

都立狭山公園の南端で多摩湖自転車歩行者道を横切り、前川を渡る。左岸上流の民家に

色濃い桜が咲いていた。

貯水池入口交差点際に、狭山三十三観音霊場15番札所の清水観音堂があるが、柵があ

り入れない。

狭山観音霊場は狭山丘陵付近に点在し、一説には天明8(1788)年に創設されたと

いわれているようだ。

近くに、昭和時代から続いているかと思われる小さなたばこ屋さんが残っていた。その

先には、ユニークな建物の豆腐店がある。

狭山三丁目交差点で都道に分かれ、住宅地を西北に進む。民家の庭先にスイセンがきれ

いな彩り。

間もなく、真言宗智山派、圓乗院のどっしりした山門前に着いた。

圓乗院の創建当時の古記録は焼失しているようだが、歴代塔には、賢誉法印(平治元

(1159)年没)を始祖とする記録があるとか。鐘楼門は寛延2(1749)年の造立

という。

鐘楼門を入ると、花に飾られた可愛らしいお地蔵さんが数体迎えてくれた。

境内はよく手入れされた植栽に囲まれ、さらに階段を上がった正面にコンクリート造り

の本堂が構え立つ。

境内斜面には、お釈迦様↓、仏足石、聖観音像など.何れもきれいな花で飾られていた。

本堂左手前には平安時代に真言宗を再興した興教大師像が、さらに左手斜面には、たく

さんのお地蔵さんが並んでいる。

その横のソメイヨシノが咲き出した木の下を進み、西北に延びる豊富な雑木林の続く都

立東大和公園に入る。

東大和公園は、宅地開発から守ろうとした地元住民による自然保護活動により残された

貴重な場所。都立公園では初めての丘陵地公園として、昭和54(1979)年に開園し

たという。

園内は起伏に富み、コナラ、アカマツを主体とする雑木林で覆われ、広さは約20㏊と

のこと。

いまはまだ枯れ枝だが、間もなく芽吹きが始まりそうな落葉広葉樹林に遊歩道が延び

ている。

このような狭山丘陵の雑木林では昔から、15~20年に1回のサイクルで伐採し、薪

(まき)などの材料に活用していた。

その切り株からは新しい目が再生するので森林資源を持続的に利用でき、これを「萌芽

更新(ほうがこうしん)」と呼び、この森でも続けられているよう。入ってすぐ、昭和61

(1986)年度更新の立て札がある。

よく手入れされた林の下には陽が差し込み、可愛らしいウグイスカグラが咲き出した。

分岐点を北に進むと、アカマツの多いアカマツ広場である。

分岐点に戻り緩やかに下り、森の遊び場と呼ぶ子供用遊具のある一角が東大和公園の西

端になる。

公園の案内板近くには、数本のヒュウガミズキやサンシュユが咲いていた。

東大和公園の西側に接して二ッ池公園がある。広さは約3,000㎡で、池は前川の源流

部で、昭和30(1955)年代前半までは周辺にあった「狭山田んぼ」の用水だったと

か。水田がなくなった後、昭和53(1978)年に公園として生まれ変わったという。

池の東側の広場のクヌギが、たくさんの花を付けていた。

池の南西側斜面には、アセビが花開く。

湖畔二丁目の住宅地の南側を西進し、陸橋の諏訪山橋下を南に抜ける。奈良橋川を渡っ

て都道5号・青梅街道の奈良橋交差点に出て、住宅地の中を西北に進んで再び奈良橋川を

渡る。

庭先にびっしりとアセビの咲く民家前を過ぎると、山すそに立つ雲性寺が見えてきた。

雲性寺は永享11(1439)年に堂宇建立と伝えられ、山門は箱根本陣の一の門とし

て使われていたものをもらい受け、昭和26(1951)年に設置したとか。

山門下には庚申塔や馬頭観世音塔、板東・秩父・西国百ヵ所巡礼供養塔などが立ち並ぶ。

馬頭観世音塔は寛政9(1797)年、百ヵ所巡礼供養塔は明和9(1772)年と刻

まれていた。

本堂の中には、正徳6(1716)年造立で珍しい形の庚申塔が安置されていて、「阿

字庚申」と呼ばれているという。

本堂の右手、庫裡(くり)前の植え込みにはたくさんのボタンが並び、芽がかなり膨ら

んでいた。

本堂の左手に狭山三十三観音霊場18番札所の観音堂があり、、本尊は十一面観世音菩

薩のよう。

観音堂は、昭和26(1951)年に所沢市山口の仏像院から譲り受けて改修したという。

観音堂前から西側の通りに出た。火の見やぐらの立つ三差路から、すぐ先の三差路を北

に進んで東大和市立郷土博物館前へ。

だが、博物館は新型コロナウィルスの感染拡大防止で、ほかの多くの施設と同様に休館

していた。

館の敷地南東道路際に、「いのしし」という野外彫刻の展示がある。

狭山丘陵では昔、イノシシに多くの作物が荒らされていて、江戸時代には大がかりなし

し退治も行われていたようで、それらのことを伝える「東大和のよもやまばなし」から、

イノシシをイメージする作品として平成6(1994)年に制作したという。

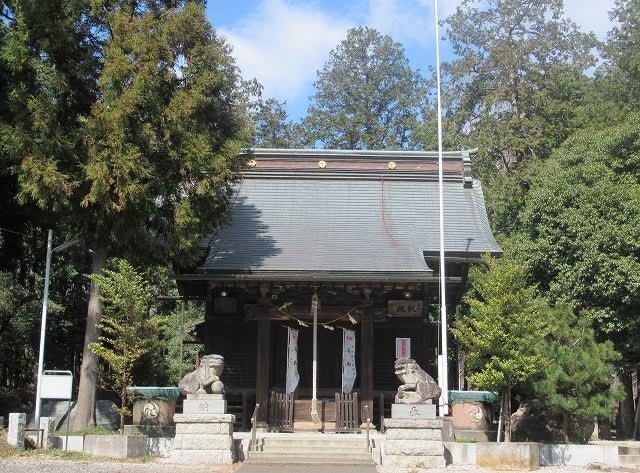

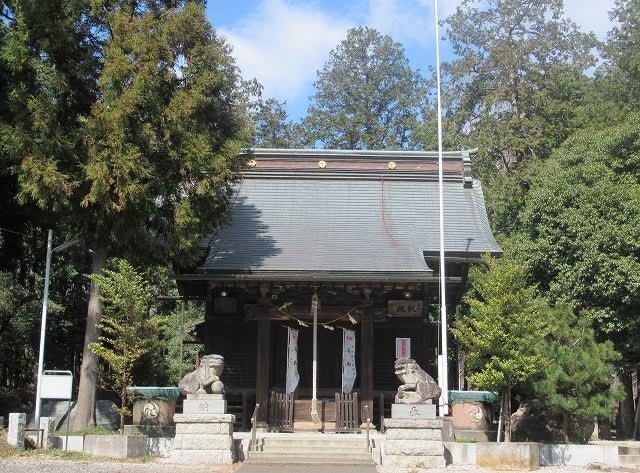

東側の道路を北へ、博物館の背後から階段を上がり、北側に祭られた八幡神社に向かう。

神社の手前の大和八幡幼稚園では、幼児の元気な声が響く。その横を進んだ突き当たり

の森が八幡神社である。

八幡神社の創立年代は不詳のようだが、太古より鎮守と公称し、天正3(1575)年

に再興と記されているよう。

境内は杉などの豊富な樹林に囲まれていて、典型的な鎮守の森の雰囲気を残している。

拝殿の右手にある小屋に、神社入口の階段横にあったという樹齢約270年と推定され

る杉の大木の根が保存されていた。

近くの杉木立の中に、市史跡「八幡谷戸遺跡」の説明板があり、昭和53(1978)

年の調査で、縄文時代中期の土器や石器、竪穴式住居跡が良好に保存されていることが分

かったと記されていた。

参道を南に戻り、そばの林に入ると、目の前が開けて展望台があった。郷土博物館の屋

上で、ロープが張ってあったが入り、南面から西側にかけての展望を一望した。

その辺りから西に広がる森林一帯は市立狭山緑地で、ボランティアによる管理が行われ、

ヤマユリやリンドウなども咲くという。

市立狭山緑地は、土地所有者から土地を借用する方式で開園し、少しずつ公有地化する

よう事業を進めているようだ。

緑地内には、狭山丘陵の自然を生かした木道や園路が約1,500mにわたり整備され、

散策できるようになっている。

その遊歩道を西に向かう。案内図が何か所かあり、分岐点には道標も立ち、現在地がど

こか確認できる。ベンチなどの置かれた広場も幾つかあった。

少し進んで緩やかな階段を上がると、上部はよく手入れされたモウソウ竹の竹林。

その先は休憩広場で、南西側に熊野神社への道標があったので少し南側に下って神社に

行く。

熊野神社の創建時期は不明のようだが、古文書によれば16世紀~17世紀には、この

地に社殿があったと記されているとか。

境内には力比べに使われた3つの力石があり、重さは75㎏、96㎏、121㎏だとい

う。

高台なので、木立の少ない一角からは南西側の展望が得られる。

休憩広場に戻り、木道の道を西北へと下る。下りきったところにも休憩広場があった。

再び木道の上り道となり、登りきったところは「アカマツ広場」となっていたが、周囲

にアカマツは見られない。

さらに南南西へと木道を下って上がり、道標に従い厳島神社に行くと、社殿は杉木立の

下にひっそりと建っていた。

北側の広葉樹林の中には、芽吹きが始まった木も見られる。

遊歩道の西南端には西口展望広場があり、南西から西方に大山(おおやま)から丹沢山

塊、そして奥多摩へとやや霞む山並みが望まれた。

北に少しの西口広場で遊歩道は終わり、多摩湖南面を東西に走る多摩湖自転車歩行者道

に入る。

車道の上をまたぐ豊島橋を進み、その先の休憩舎に13時11分に着き、昼食とする。

そばのモミジも芽吹きが見られた。

北側の三差路で多摩湖自転車歩行者道に分かれた。多摩湖の2つの貯水池の間を走る車

道を下り、上の貯水池の堰堤(えんてい)際に新しく設けられた自転車と歩行者専用道へ。

東側には下の貯水池の湖面や、西武遊園地の大観覧車など↑が望まれる。

上の貯水池の取水塔が間近に望まれ、湖面西方には奥多摩の山並みが見える。

東北側には埼玉西武ライオンズの本拠地、メットライフドームの上部が。

堰堤の北端まで進む。湖の北側を走る車道との交差点際に、東京市水道の恩人という中

島鋭治先生を称えた昭和11(1936)年建立の大きな石碑が立っていた。

すぐ北、鹿島台交差点際の歩道には、紅白の桃が咲き出していた。

道路の北側斜面に、崩れかけたかやぶき屋根の長屋門が見える。何度か見ているが立ち

寄ったことが無いので回ってみた。

「慶性門」の掲額があり、かつて多摩湖上貯水池の西部にあった慶性院の山門という。

寺院の門としては珍しい長屋門で、村山貯水池(多摩湖)の建設に伴い大正11(1922)

年に寺は現在地の芋窪に移転したが、山門はそのまま取り残され、昭和29(1954)

年にここに移転したよう。

そのときの調査で、ケヤキの大柱らの墨書により、文久元(1861)年の建立と分か

ったとか。

平成3(1991)年には東大和市が修復を行ったというが、以来すでに30年近く経

過しており、かやぶき屋根が崩れかけているのもうなづける。

鹿島台交差点から北に向かって下り、埼玉西武ライオンズの第2球場や新しい建物の横

を進む。

西側には、山口千手観音の山門や三重塔などが望まれたが、今日は立ち寄るのを省く。

メットライフドームが間近の、西武狭山線と山口線の西武球場前駅に14時05分に着

いた。

(天気 晴、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 所沢、歩行地 東京・東大和市、埼玉・

所沢市、歩数 14,100)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

相変わらず毎日のニュースの中心は新型コロナウィルスで、外出もままならぬ日が続く。

今日は2週間ぶりに市外へ、少しだけ電車に乗ってのウオーキングに出かけることにした。

市外と行っても、わが所沢市からは、都県境の狭山丘陵を超えた南側、2月24日(月)

に歩いた東村山市の西側になる。

西所沢駅から西武狭山線、西武山口線、西武多摩湖線と乗り継いで5駅、駅間距離では

8.1㎞の武蔵大和(むさしやまと)駅に10時07分に下りた。

3分後に出発して駅下のコンビニで弁当を求め、都道123号・東村山東大和線を西へ。

線路敷きの築堤斜面にナノハナとショカッサイが花開く。

都立狭山公園の南端で多摩湖自転車歩行者道を横切り、前川を渡る。左岸上流の民家に

色濃い桜が咲いていた。

貯水池入口交差点際に、狭山三十三観音霊場15番札所の清水観音堂があるが、柵があ

り入れない。

狭山観音霊場は狭山丘陵付近に点在し、一説には天明8(1788)年に創設されたと

いわれているようだ。

近くに、昭和時代から続いているかと思われる小さなたばこ屋さんが残っていた。その

先には、ユニークな建物の豆腐店がある。

狭山三丁目交差点で都道に分かれ、住宅地を西北に進む。民家の庭先にスイセンがきれ

いな彩り。

間もなく、真言宗智山派、圓乗院のどっしりした山門前に着いた。

圓乗院の創建当時の古記録は焼失しているようだが、歴代塔には、賢誉法印(平治元

(1159)年没)を始祖とする記録があるとか。鐘楼門は寛延2(1749)年の造立

という。

鐘楼門を入ると、花に飾られた可愛らしいお地蔵さんが数体迎えてくれた。

境内はよく手入れされた植栽に囲まれ、さらに階段を上がった正面にコンクリート造り

の本堂が構え立つ。

境内斜面には、お釈迦様↓、仏足石、聖観音像など.何れもきれいな花で飾られていた。

本堂左手前には平安時代に真言宗を再興した興教大師像が、さらに左手斜面には、たく

さんのお地蔵さんが並んでいる。

その横のソメイヨシノが咲き出した木の下を進み、西北に延びる豊富な雑木林の続く都

立東大和公園に入る。

東大和公園は、宅地開発から守ろうとした地元住民による自然保護活動により残された

貴重な場所。都立公園では初めての丘陵地公園として、昭和54(1979)年に開園し

たという。

園内は起伏に富み、コナラ、アカマツを主体とする雑木林で覆われ、広さは約20㏊と

のこと。

いまはまだ枯れ枝だが、間もなく芽吹きが始まりそうな落葉広葉樹林に遊歩道が延び

ている。

このような狭山丘陵の雑木林では昔から、15~20年に1回のサイクルで伐採し、薪

(まき)などの材料に活用していた。

その切り株からは新しい目が再生するので森林資源を持続的に利用でき、これを「萌芽

更新(ほうがこうしん)」と呼び、この森でも続けられているよう。入ってすぐ、昭和61

(1986)年度更新の立て札がある。

よく手入れされた林の下には陽が差し込み、可愛らしいウグイスカグラが咲き出した。

分岐点を北に進むと、アカマツの多いアカマツ広場である。

分岐点に戻り緩やかに下り、森の遊び場と呼ぶ子供用遊具のある一角が東大和公園の西

端になる。

公園の案内板近くには、数本のヒュウガミズキやサンシュユが咲いていた。

東大和公園の西側に接して二ッ池公園がある。広さは約3,000㎡で、池は前川の源流

部で、昭和30(1955)年代前半までは周辺にあった「狭山田んぼ」の用水だったと

か。水田がなくなった後、昭和53(1978)年に公園として生まれ変わったという。

池の東側の広場のクヌギが、たくさんの花を付けていた。

池の南西側斜面には、アセビが花開く。

湖畔二丁目の住宅地の南側を西進し、陸橋の諏訪山橋下を南に抜ける。奈良橋川を渡っ

て都道5号・青梅街道の奈良橋交差点に出て、住宅地の中を西北に進んで再び奈良橋川を

渡る。

庭先にびっしりとアセビの咲く民家前を過ぎると、山すそに立つ雲性寺が見えてきた。

雲性寺は永享11(1439)年に堂宇建立と伝えられ、山門は箱根本陣の一の門とし

て使われていたものをもらい受け、昭和26(1951)年に設置したとか。

山門下には庚申塔や馬頭観世音塔、板東・秩父・西国百ヵ所巡礼供養塔などが立ち並ぶ。

馬頭観世音塔は寛政9(1797)年、百ヵ所巡礼供養塔は明和9(1772)年と刻

まれていた。

本堂の中には、正徳6(1716)年造立で珍しい形の庚申塔が安置されていて、「阿

字庚申」と呼ばれているという。

本堂の右手、庫裡(くり)前の植え込みにはたくさんのボタンが並び、芽がかなり膨ら

んでいた。

本堂の左手に狭山三十三観音霊場18番札所の観音堂があり、、本尊は十一面観世音菩

薩のよう。

観音堂は、昭和26(1951)年に所沢市山口の仏像院から譲り受けて改修したという。

観音堂前から西側の通りに出た。火の見やぐらの立つ三差路から、すぐ先の三差路を北

に進んで東大和市立郷土博物館前へ。

だが、博物館は新型コロナウィルスの感染拡大防止で、ほかの多くの施設と同様に休館

していた。

館の敷地南東道路際に、「いのしし」という野外彫刻の展示がある。

狭山丘陵では昔、イノシシに多くの作物が荒らされていて、江戸時代には大がかりなし

し退治も行われていたようで、それらのことを伝える「東大和のよもやまばなし」から、

イノシシをイメージする作品として平成6(1994)年に制作したという。

東側の道路を北へ、博物館の背後から階段を上がり、北側に祭られた八幡神社に向かう。

神社の手前の大和八幡幼稚園では、幼児の元気な声が響く。その横を進んだ突き当たり

の森が八幡神社である。

八幡神社の創立年代は不詳のようだが、太古より鎮守と公称し、天正3(1575)年

に再興と記されているよう。

境内は杉などの豊富な樹林に囲まれていて、典型的な鎮守の森の雰囲気を残している。

拝殿の右手にある小屋に、神社入口の階段横にあったという樹齢約270年と推定され

る杉の大木の根が保存されていた。

近くの杉木立の中に、市史跡「八幡谷戸遺跡」の説明板があり、昭和53(1978)

年の調査で、縄文時代中期の土器や石器、竪穴式住居跡が良好に保存されていることが分

かったと記されていた。

参道を南に戻り、そばの林に入ると、目の前が開けて展望台があった。郷土博物館の屋

上で、ロープが張ってあったが入り、南面から西側にかけての展望を一望した。

その辺りから西に広がる森林一帯は市立狭山緑地で、ボランティアによる管理が行われ、

ヤマユリやリンドウなども咲くという。

市立狭山緑地は、土地所有者から土地を借用する方式で開園し、少しずつ公有地化する

よう事業を進めているようだ。

緑地内には、狭山丘陵の自然を生かした木道や園路が約1,500mにわたり整備され、

散策できるようになっている。

その遊歩道を西に向かう。案内図が何か所かあり、分岐点には道標も立ち、現在地がど

こか確認できる。ベンチなどの置かれた広場も幾つかあった。

少し進んで緩やかな階段を上がると、上部はよく手入れされたモウソウ竹の竹林。

その先は休憩広場で、南西側に熊野神社への道標があったので少し南側に下って神社に

行く。

熊野神社の創建時期は不明のようだが、古文書によれば16世紀~17世紀には、この

地に社殿があったと記されているとか。

境内には力比べに使われた3つの力石があり、重さは75㎏、96㎏、121㎏だとい

う。

高台なので、木立の少ない一角からは南西側の展望が得られる。

休憩広場に戻り、木道の道を西北へと下る。下りきったところにも休憩広場があった。

再び木道の上り道となり、登りきったところは「アカマツ広場」となっていたが、周囲

にアカマツは見られない。

さらに南南西へと木道を下って上がり、道標に従い厳島神社に行くと、社殿は杉木立の

下にひっそりと建っていた。

北側の広葉樹林の中には、芽吹きが始まった木も見られる。

遊歩道の西南端には西口展望広場があり、南西から西方に大山(おおやま)から丹沢山

塊、そして奥多摩へとやや霞む山並みが望まれた。

北に少しの西口広場で遊歩道は終わり、多摩湖南面を東西に走る多摩湖自転車歩行者道

に入る。

車道の上をまたぐ豊島橋を進み、その先の休憩舎に13時11分に着き、昼食とする。

そばのモミジも芽吹きが見られた。

北側の三差路で多摩湖自転車歩行者道に分かれた。多摩湖の2つの貯水池の間を走る車

道を下り、上の貯水池の堰堤(えんてい)際に新しく設けられた自転車と歩行者専用道へ。

東側には下の貯水池の湖面や、西武遊園地の大観覧車など↑が望まれる。

上の貯水池の取水塔が間近に望まれ、湖面西方には奥多摩の山並みが見える。

東北側には埼玉西武ライオンズの本拠地、メットライフドームの上部が。

堰堤の北端まで進む。湖の北側を走る車道との交差点際に、東京市水道の恩人という中

島鋭治先生を称えた昭和11(1936)年建立の大きな石碑が立っていた。

すぐ北、鹿島台交差点際の歩道には、紅白の桃が咲き出していた。

道路の北側斜面に、崩れかけたかやぶき屋根の長屋門が見える。何度か見ているが立ち

寄ったことが無いので回ってみた。

「慶性門」の掲額があり、かつて多摩湖上貯水池の西部にあった慶性院の山門という。

寺院の門としては珍しい長屋門で、村山貯水池(多摩湖)の建設に伴い大正11(1922)

年に寺は現在地の芋窪に移転したが、山門はそのまま取り残され、昭和29(1954)

年にここに移転したよう。

そのときの調査で、ケヤキの大柱らの墨書により、文久元(1861)年の建立と分か

ったとか。

平成3(1991)年には東大和市が修復を行ったというが、以来すでに30年近く経

過しており、かやぶき屋根が崩れかけているのもうなづける。

鹿島台交差点から北に向かって下り、埼玉西武ライオンズの第2球場や新しい建物の横

を進む。

西側には、山口千手観音の山門や三重塔などが望まれたが、今日は立ち寄るのを省く。

メットライフドームが間近の、西武狭山線と山口線の西武球場前駅に14時05分に着

いた。

(天気 晴、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 所沢、歩行地 東京・東大和市、埼玉・

所沢市、歩数 14,100)

アウトドアランキング

アウトドアランキングにほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます