2019年2月17日(日)

今日は、飯能市・日高市・西武鉄道合同ウオーク『高麗峠を越えて巾着田の「鍋まつり」

を楽しもう!』に参加した。

西武池袋線の飯能(はんのう)駅に9時16分に着いた。南口でスタート受付を済ませ、

9時25分に出発する。

西北西に300m前後、右左折した二つ目の角に久下稲荷神社が祭られていた。

さらに進んでこども図書館入口交差点を北へ、左カーブして飯能河原の横を通過する。

春から秋にかけては花見や水遊びなどで賑わうが、今は人の姿はない。

河原を向いて小さな水天宮があった。

ボート場近くまで進んで北へと上がり、中央公園の西北端で右折する。北側には広い境

内の能仁寺があり、山門近くの2本の白梅が花を見せていた。

次の交差点を左折して再び北へ、少しずつ高度を上げて山すそまで進むと、「飯能・西

武の森」の掲示が見える。

その辺りから緩やかに下り、西武池袋線の高架下を東に抜けて国道299号の中山(西)

交差点を横断する。

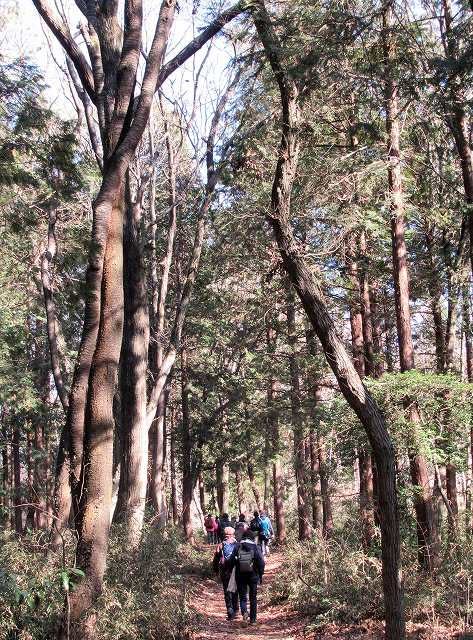

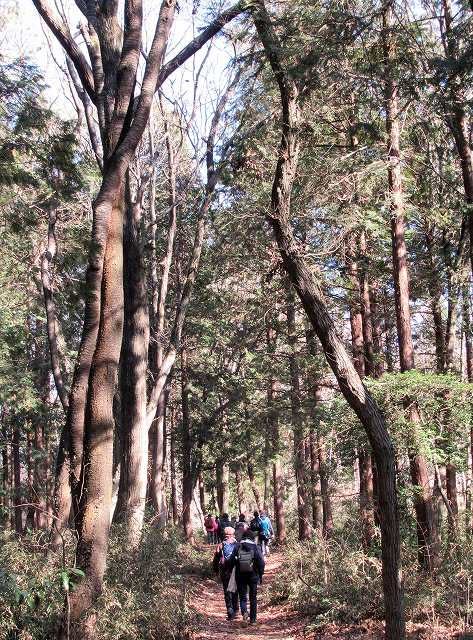

そばの「高麗峠(こまとうげ)入口」の標識に従い、北へ延びる山道へ。広葉樹林から

針葉樹林へと林間を進む。

上空が開けたところに「青梻(あおだも)の森」の新しい標柱が立つが、背後はススキ

の生えた空間である。

その先はさらに開けた空間で、「ほほえみの丘」と呼ぶ緩やかなピーク。何人かが休憩

していた。

葉の落ちた広葉樹林下の道が続き、藤内峠に出た。西から南への展望が開け、奥多摩の

大岳山の左手に真っ白な富士山の上部が望まれ、「富士見峠」の標柱もある。

(富士山は、ズームして撮ったらピンボケになったので写真は省く)

さらに進むとピークの高麗峠(177m)だが、展望は北西側に限られる。

分岐を左へ、巾着田(きんちゃくだ)に向かう下り道となる。

少し下った路傍に二つに折れた古い石仏があり、その前に西国三十三観音霊場1番札所、

青岸渡寺(せいかんとじ)(和歌山県)の祈祷(きとう)を受けた木札が奉納されていた。

林を抜けて民家の散在する集落を左に少し回り、高麗川右岸に出た。急階段を下って冠

水橋のドレミファ橋を渡る。

対岸は、高麗川の円形の流れに囲まれた巾着田で、秋にはヒガンバナの大群落で知られ

るところ。

今日はここで「第5回巾着田鍋まつり」を開催中。その手前にウオーキングのゴールテ

ントがある。10時50分に着き、ゴールのポイントをもらう。

鍋まつりは地元日高市(ひだかし)と隣の飯能市との共催。北側には飯能市のテントが、

南側は日高市のテントが並び、高麗鍋、飯能すいとん、飯能はんじょう鍋、猪鍋などの店

が各々20店ずつ出店している。

人気の店は長い列で、欲しいものを得るのは時間がかかりそう。私は、比較的空いてい

た店で甘酒と飯能はんじょう鍋↓を味わい、弁当と干し芋、まんじゅうを求めた。

東側の仮設ステージでは、シンガーソングライター文字山 愛さんの歌声が響く。

北側の土手に腰を下ろして憩う人も多い。

ステージでは11時30分から、地元や近郊の9グループによる「新春よさこい」踊り

が披露されるようだが、駅に向かうことにして会場を出た。

北に延びる田んぼと水路の間を進んでビオトープの横を過ぎる。

北側の、高麗本郷集落の背後、巾着田の好展望台でもある日和田山(305m)を見な

がら進む。

巾着田の東北端にかかる天神橋↑の横から、高麗川左岸沿いの細道を進んで県道15号・

川越日高線の下を抜ける。

県道に上がると、高麗郷の古民家、旧新井家住宅がある。ちょうど「ひなまつり」の催

しが公開されていたの立ち寄ることにした。

新井家は、敷地面積3,183㎡余り、敷地内には母屋(おもや)と続く客殿、南土蔵、

納屋、作業場、北土蔵などの建物があり、国登録有形文化財となっている。

母屋は江戸末期から明治前半の建築と考えられるが、数度の改修が加えられているよう。

客殿は明治39(1906)年の建築と考えられているという。

ナノハナ咲く斜面を上がった母屋前の庭にはテントが張られ、ひな祭りの参観者も多い。

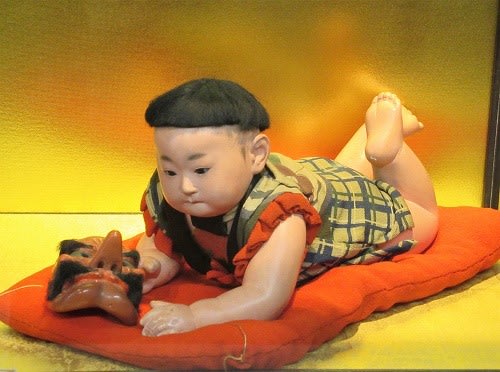

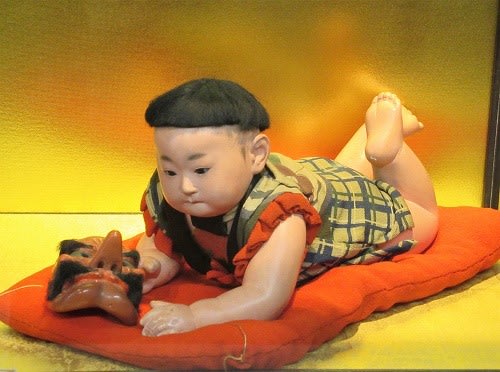

まずは南土蔵での「人間国宝 平田郷陽(ひらたごうよう)人形展」へ。

平田郷陽は明治36(1903)年の生まれ。同名の父の死後、二代目を襲名した。

1927年に日米親善で米国から「青い目の人形」が寄贈され、返礼として作った郷陽の

作品が特出され、これを機に一躍名が上がったよう。

のち帝展、文展、戦後の日本伝統工芸展などに出品し、1955年には人形界で初の人

間国宝に認定されたとのこと。

ちなみに、私の職場の上司だったHさんは、平田郷陽の人形を平成9(1997)年6

月にテレビ東京の「開運!なんでも鑑定団」に出したところ、550万円と鑑定され、そ

れを期に私は郷陽の名を知り、のち千葉県佐倉市での美術展も訪れている。

1階会場では、平田郷陽の可愛らしい↑人形5点と、弟・玉陽↓など弟子の作品3点が展

示されている。

2階には、当地周辺の古いモノクロ写真が10数点展示されていた。

母屋に回ると、広い場所にたくさんのひな飾りや吊るしびなが並び、きらびやかな飾り

付けに多くの観光客が感心していた。

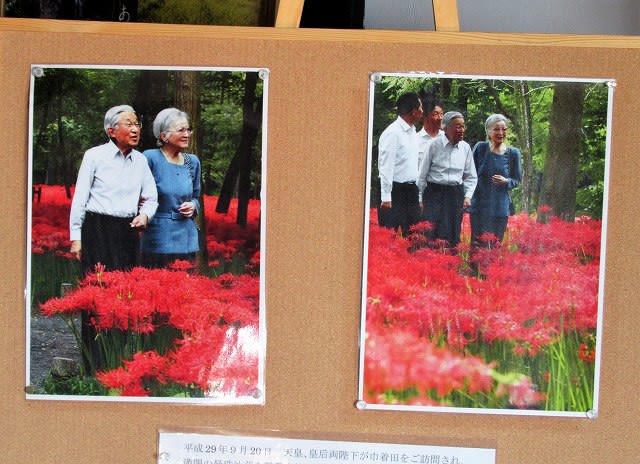

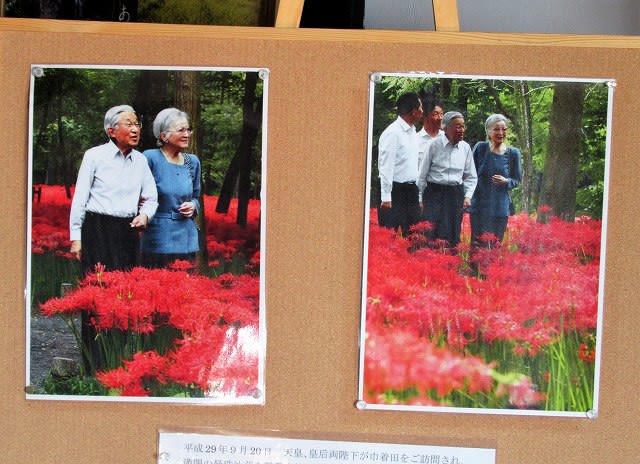

土間には、一昨年9月に巾着田のヒガンバナ観賞にご訪問された天皇、皇后両陛下の写

真が。

土間の裏に出て西側の井戸の横を回り、母屋に続く客殿へ。こちらでも、明治期から昭

和初期などのひな飾りが展示されていた。

さらに母屋の縁側の前から、もう一度たくさんのひな飾りや吊るしびなを観賞する。

庭のテントで地元産の野菜の即売をしている。その横の納屋では、ヒガンバナなど日高

の風景を描いた作品展と、ひと組のひな飾りが観賞できるようになっていた。

古民家で20分余りを過ごし、12時13分に駅に向かう。西側は、高麗板東観音霊場

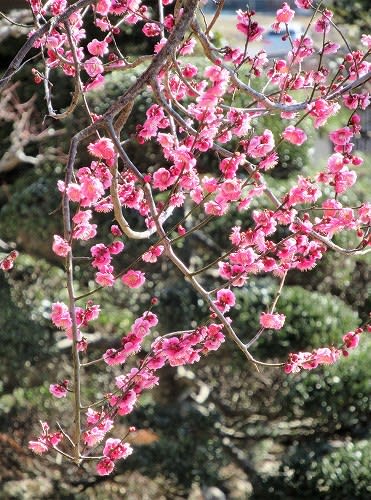

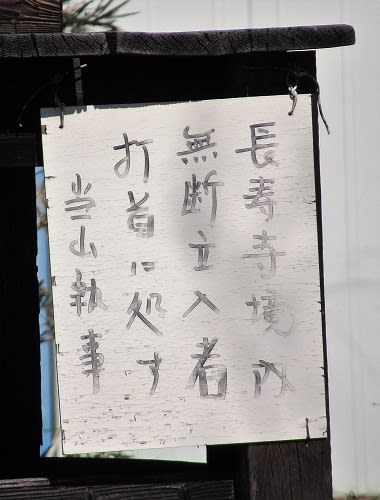

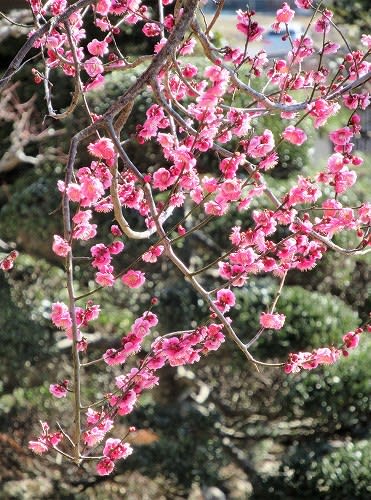

第9番の長寿寺である。本堂前に2本の紅梅が咲いていたので境内へ。

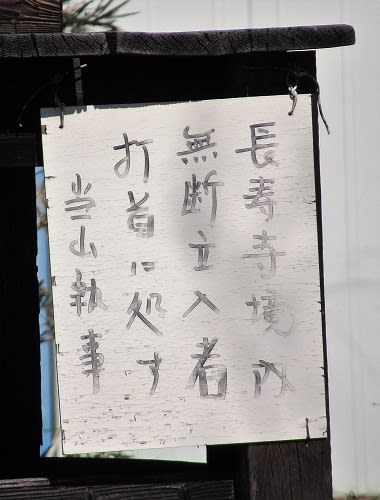

日当たりもよく無住のようなので、ここで昼食にしようかと考えたが、本堂の隅に怖い

表示があったので急いで境内を離れた。

県道を西に少しで鹿台橋を渡る。橋の南側は高低差はわずかだがダムになっていて、そ

の向こうに巾着田の西側が望まれる。

橋の西、鹿台橋交差点で県道に分かれて南への遊歩道へ。右カーブ点に「水天(すいて

ん)の碑」が立っていた。

碑は、天保年代(1830~44)にくり返された干ばつや大洪水などの天災や水難事

故を鎮めるために建立したとのこと。高麗川を利用した西川材運送のための筏(いかだ)

流しとも深い関係があるようだ。

すぐ先には「筆塚」がある。この地の名主(なぬし)だった新井家の11代名主を務め

た人が隠居後、塾を開いて学問を教えたことを称えたもので、書は勝海舟によるという。

近くで、国道299号の台交差点を渡る。そばには高麗豆腐の製造直売店があった。

ゴールの西武池袋線高麗駅に12時35分に着く。次の電車まで少し時間がある。駅前

広場のツツジの植え込みに腰を下ろし、鍋まつり会場で求めた弁当を平らげ、12時51

分発上り飯能行き電車に乗る。

(天気 快晴、距離 7㎞、地図 合同ウオーク地図 歩行地 飯能市、日高市、歩数

15,900)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

今日は、飯能市・日高市・西武鉄道合同ウオーク『高麗峠を越えて巾着田の「鍋まつり」

を楽しもう!』に参加した。

西武池袋線の飯能(はんのう)駅に9時16分に着いた。南口でスタート受付を済ませ、

9時25分に出発する。

西北西に300m前後、右左折した二つ目の角に久下稲荷神社が祭られていた。

さらに進んでこども図書館入口交差点を北へ、左カーブして飯能河原の横を通過する。

春から秋にかけては花見や水遊びなどで賑わうが、今は人の姿はない。

河原を向いて小さな水天宮があった。

ボート場近くまで進んで北へと上がり、中央公園の西北端で右折する。北側には広い境

内の能仁寺があり、山門近くの2本の白梅が花を見せていた。

次の交差点を左折して再び北へ、少しずつ高度を上げて山すそまで進むと、「飯能・西

武の森」の掲示が見える。

その辺りから緩やかに下り、西武池袋線の高架下を東に抜けて国道299号の中山(西)

交差点を横断する。

そばの「高麗峠(こまとうげ)入口」の標識に従い、北へ延びる山道へ。広葉樹林から

針葉樹林へと林間を進む。

上空が開けたところに「青梻(あおだも)の森」の新しい標柱が立つが、背後はススキ

の生えた空間である。

その先はさらに開けた空間で、「ほほえみの丘」と呼ぶ緩やかなピーク。何人かが休憩

していた。

葉の落ちた広葉樹林下の道が続き、藤内峠に出た。西から南への展望が開け、奥多摩の

大岳山の左手に真っ白な富士山の上部が望まれ、「富士見峠」の標柱もある。

(富士山は、ズームして撮ったらピンボケになったので写真は省く)

さらに進むとピークの高麗峠(177m)だが、展望は北西側に限られる。

分岐を左へ、巾着田(きんちゃくだ)に向かう下り道となる。

少し下った路傍に二つに折れた古い石仏があり、その前に西国三十三観音霊場1番札所、

青岸渡寺(せいかんとじ)(和歌山県)の祈祷(きとう)を受けた木札が奉納されていた。

林を抜けて民家の散在する集落を左に少し回り、高麗川右岸に出た。急階段を下って冠

水橋のドレミファ橋を渡る。

対岸は、高麗川の円形の流れに囲まれた巾着田で、秋にはヒガンバナの大群落で知られ

るところ。

今日はここで「第5回巾着田鍋まつり」を開催中。その手前にウオーキングのゴールテ

ントがある。10時50分に着き、ゴールのポイントをもらう。

鍋まつりは地元日高市(ひだかし)と隣の飯能市との共催。北側には飯能市のテントが、

南側は日高市のテントが並び、高麗鍋、飯能すいとん、飯能はんじょう鍋、猪鍋などの店

が各々20店ずつ出店している。

人気の店は長い列で、欲しいものを得るのは時間がかかりそう。私は、比較的空いてい

た店で甘酒と飯能はんじょう鍋↓を味わい、弁当と干し芋、まんじゅうを求めた。

東側の仮設ステージでは、シンガーソングライター文字山 愛さんの歌声が響く。

北側の土手に腰を下ろして憩う人も多い。

ステージでは11時30分から、地元や近郊の9グループによる「新春よさこい」踊り

が披露されるようだが、駅に向かうことにして会場を出た。

北に延びる田んぼと水路の間を進んでビオトープの横を過ぎる。

北側の、高麗本郷集落の背後、巾着田の好展望台でもある日和田山(305m)を見な

がら進む。

巾着田の東北端にかかる天神橋↑の横から、高麗川左岸沿いの細道を進んで県道15号・

川越日高線の下を抜ける。

県道に上がると、高麗郷の古民家、旧新井家住宅がある。ちょうど「ひなまつり」の催

しが公開されていたの立ち寄ることにした。

新井家は、敷地面積3,183㎡余り、敷地内には母屋(おもや)と続く客殿、南土蔵、

納屋、作業場、北土蔵などの建物があり、国登録有形文化財となっている。

母屋は江戸末期から明治前半の建築と考えられるが、数度の改修が加えられているよう。

客殿は明治39(1906)年の建築と考えられているという。

ナノハナ咲く斜面を上がった母屋前の庭にはテントが張られ、ひな祭りの参観者も多い。

まずは南土蔵での「人間国宝 平田郷陽(ひらたごうよう)人形展」へ。

平田郷陽は明治36(1903)年の生まれ。同名の父の死後、二代目を襲名した。

1927年に日米親善で米国から「青い目の人形」が寄贈され、返礼として作った郷陽の

作品が特出され、これを機に一躍名が上がったよう。

のち帝展、文展、戦後の日本伝統工芸展などに出品し、1955年には人形界で初の人

間国宝に認定されたとのこと。

ちなみに、私の職場の上司だったHさんは、平田郷陽の人形を平成9(1997)年6

月にテレビ東京の「開運!なんでも鑑定団」に出したところ、550万円と鑑定され、そ

れを期に私は郷陽の名を知り、のち千葉県佐倉市での美術展も訪れている。

1階会場では、平田郷陽の可愛らしい↑人形5点と、弟・玉陽↓など弟子の作品3点が展

示されている。

2階には、当地周辺の古いモノクロ写真が10数点展示されていた。

母屋に回ると、広い場所にたくさんのひな飾りや吊るしびなが並び、きらびやかな飾り

付けに多くの観光客が感心していた。

土間には、一昨年9月に巾着田のヒガンバナ観賞にご訪問された天皇、皇后両陛下の写

真が。

土間の裏に出て西側の井戸の横を回り、母屋に続く客殿へ。こちらでも、明治期から昭

和初期などのひな飾りが展示されていた。

さらに母屋の縁側の前から、もう一度たくさんのひな飾りや吊るしびなを観賞する。

庭のテントで地元産の野菜の即売をしている。その横の納屋では、ヒガンバナなど日高

の風景を描いた作品展と、ひと組のひな飾りが観賞できるようになっていた。

古民家で20分余りを過ごし、12時13分に駅に向かう。西側は、高麗板東観音霊場

第9番の長寿寺である。本堂前に2本の紅梅が咲いていたので境内へ。

日当たりもよく無住のようなので、ここで昼食にしようかと考えたが、本堂の隅に怖い

表示があったので急いで境内を離れた。

県道を西に少しで鹿台橋を渡る。橋の南側は高低差はわずかだがダムになっていて、そ

の向こうに巾着田の西側が望まれる。

橋の西、鹿台橋交差点で県道に分かれて南への遊歩道へ。右カーブ点に「水天(すいて

ん)の碑」が立っていた。

碑は、天保年代(1830~44)にくり返された干ばつや大洪水などの天災や水難事

故を鎮めるために建立したとのこと。高麗川を利用した西川材運送のための筏(いかだ)

流しとも深い関係があるようだ。

すぐ先には「筆塚」がある。この地の名主(なぬし)だった新井家の11代名主を務め

た人が隠居後、塾を開いて学問を教えたことを称えたもので、書は勝海舟によるという。

近くで、国道299号の台交差点を渡る。そばには高麗豆腐の製造直売店があった。

ゴールの西武池袋線高麗駅に12時35分に着く。次の電車まで少し時間がある。駅前

広場のツツジの植え込みに腰を下ろし、鍋まつり会場で求めた弁当を平らげ、12時51

分発上り飯能行き電車に乗る。

(天気 快晴、距離 7㎞、地図 合同ウオーク地図 歩行地 飯能市、日高市、歩数

15,900)

アウトドアランキング

アウトドアランキングにほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます