2018年6月24日(日) 〈続き 中〉

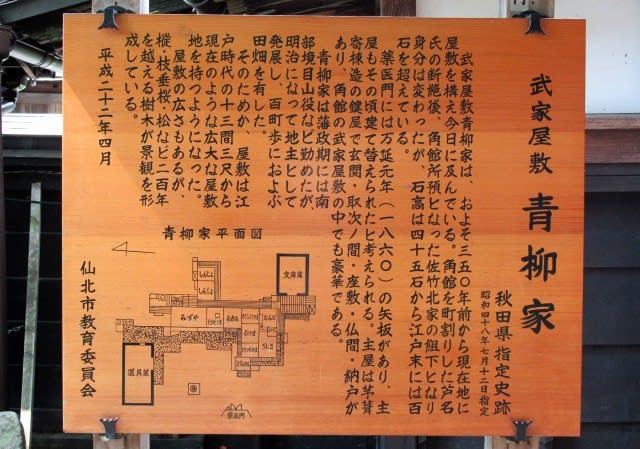

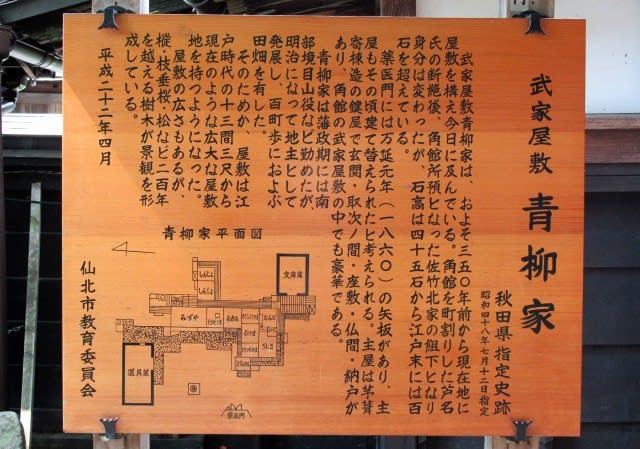

角館伝統的建造物群保存地区の中央部にある角館樺細工伝承館の観覧を終え、北に延び

る表町下丁に入り、天正8(1580)年から続く角館武家屋敷の最も代表的な武家屋敷

で、「角館歴史村」とも呼ぶ青柳家に入る(入村料500円)。

3千坪あるという屋敷内は種々な草木に覆われ、その中に資料館になっている武器蔵、

解体新書記念館、秋田郷土館、武家道具館、ハイカラ館をはじめ、幾つもの建物が散在し

ている。

門を入った正面の主屋(おもや)は、かやぶき屋根。

最初に門の左手の「武器蔵」に入ると、数々の甲冑や刀剣などが展示されていた。

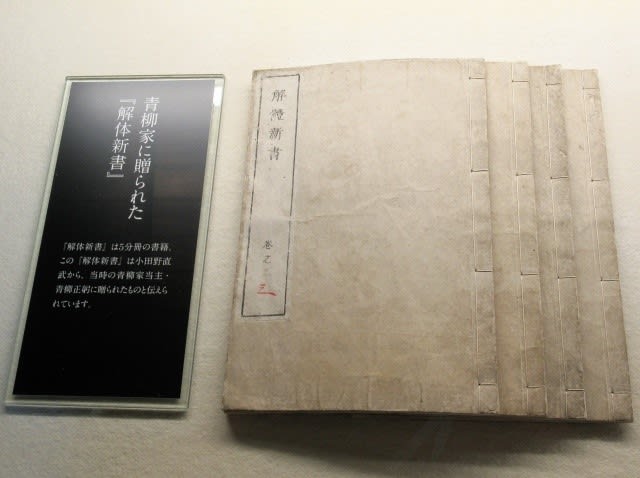

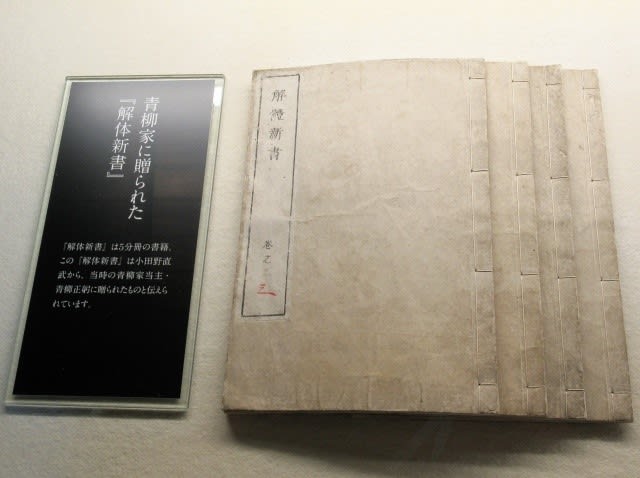

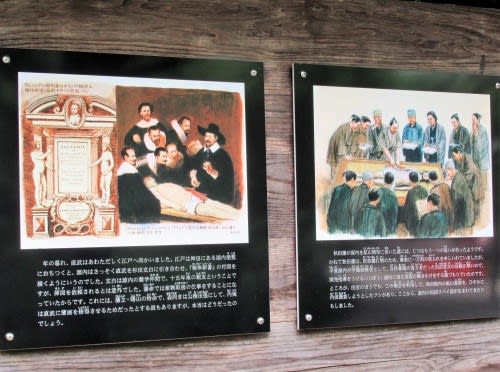

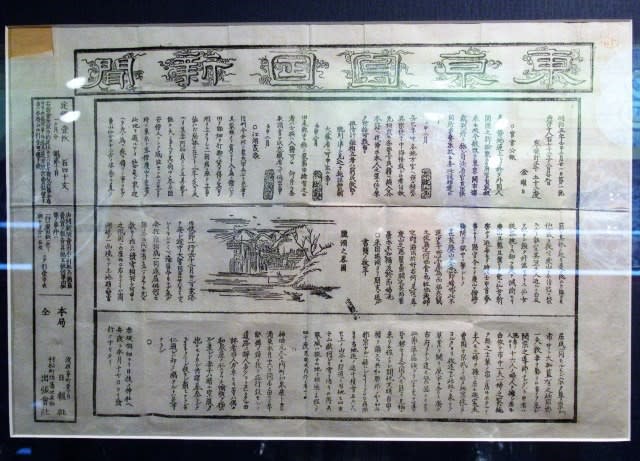

その先のシンプルな建物は「解体新書記念館」。

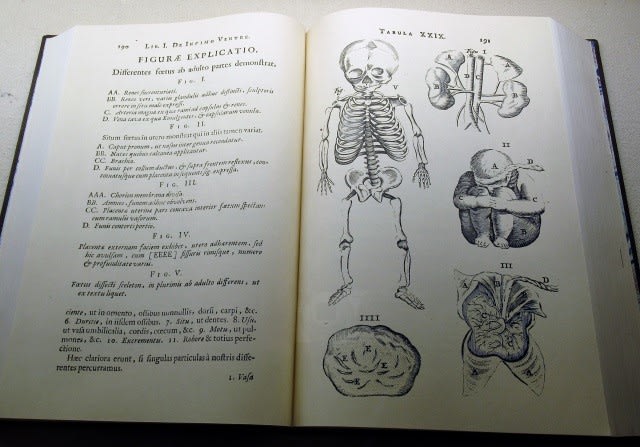

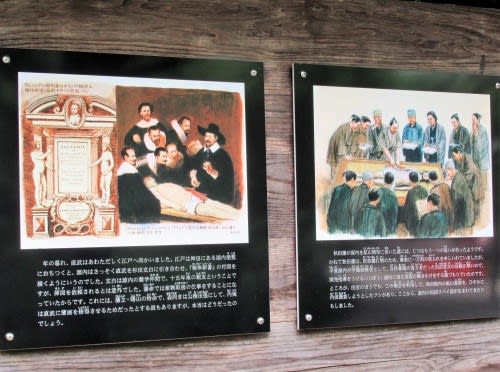

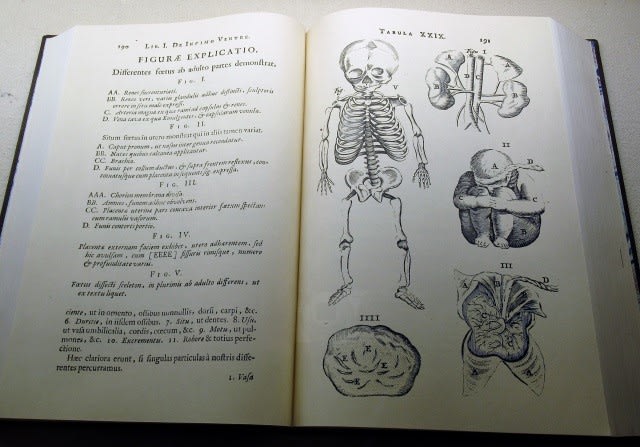

解体新書は、安政3(1774)年に日本最初の本格的な西洋医学の翻訳書として発行

された。その附図を描いたのが角館の武士で青柳家の親戚にあたる小田野直武。

ここでは直武の偉業と解体新書の附図などを紹介している。

屋敷内から出る神明水の周辺は豊富な緑に覆われている。

その横を奥に進むと小田野直武の胸像がある。小田野直武は寛延2(1749)年にこ

の地で生まれ、安永9(1780)年にこの地で謎の死を遂げたという。

背後には、「小田野直武秋田蘭画の歩み」という絵とその説明を記したパネルが並んで

いた。

屋敷の北東端付近に進んで「秋田郷土館」へ。

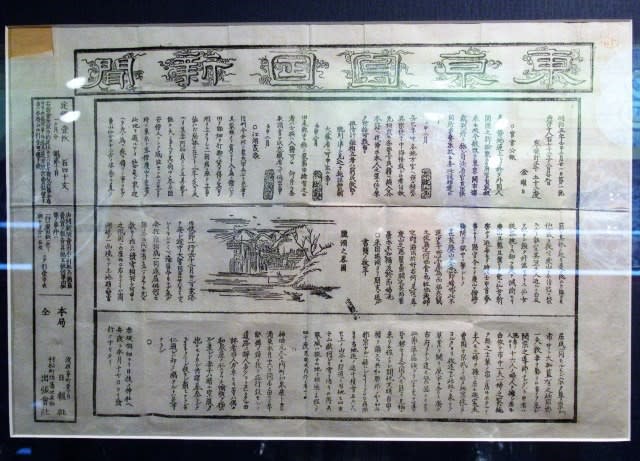

展示室は2階で、幾つかの部屋に郷土資料や幕末から明治時代の貴重な写真、古いレコ

ードや蓄音機など、興味深いものが多い。

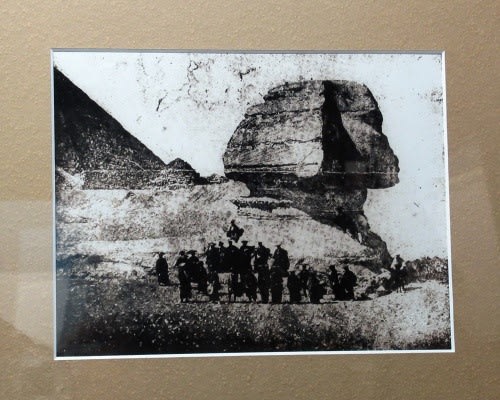

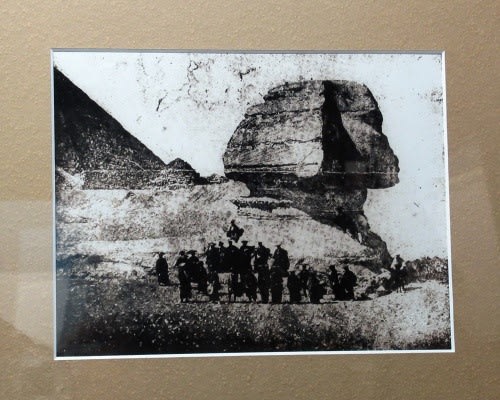

スフィンクスを背にしたサムライ

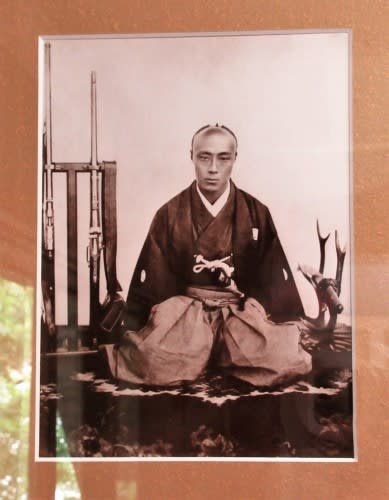

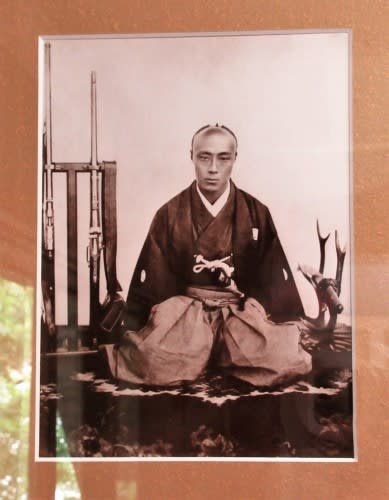

徳川慶喜公

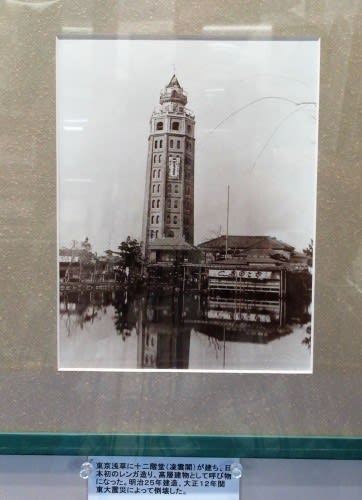

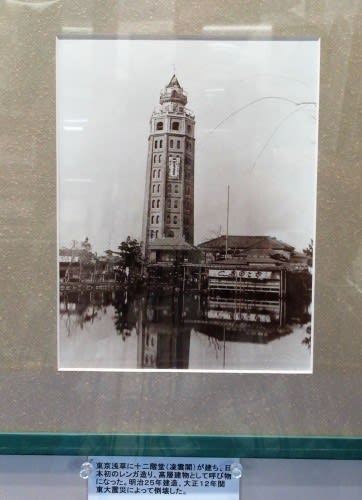

浅草十二階塔

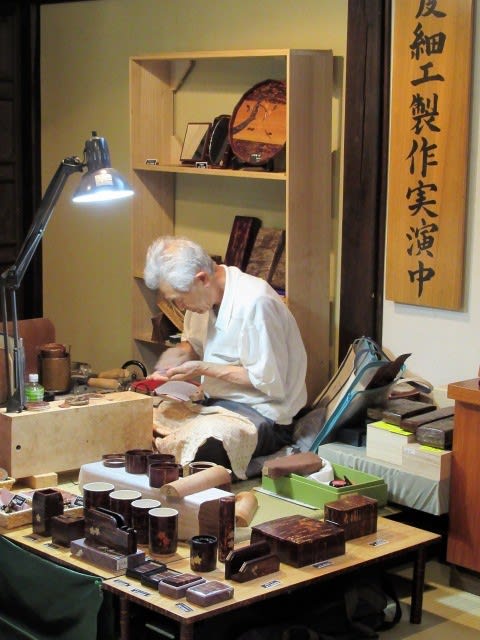

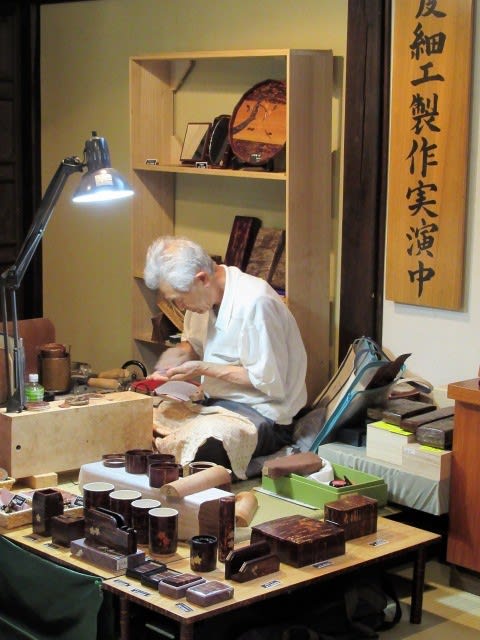

1階では、庭を眺めながら抹茶を楽しめる茶楼や、伝統工芸品樺細工の紹介や直売をし

ている。

小さい流れを横切り南側に回る。「葉桜庵」と呼ぶ小さい小屋には、農具や家具、竹製

品などが並ぶ。

西側の蔵造りの建物は「武家道具館」。青柳家に代々伝わる文献書籍、押絵、焼物、絵

皿など、当時の武士の生活様式を伝える武家道具が展示されている。

敷地の南東端付近の建物には「稲庭古来堂」の看板がかかり、秋田の食文化300余年

の伝統を伝える稲庭古来うどんが味わえるよう。

独特な土蔵造りの建物は「ハイカラ館」。

平賀源内や小田野直武など角館ゆかりの先人の先取的思想とハイカラ思考を受け継ぐア

ンティークミュージアムのよう。

たくさんの掛け時計や蓄音機、カメラなどに目を奪われた。そばには、小さな社殿の青

柳神社が祭られている。

一巡し終えて敷地の南西側に戻り、主屋の前から50分近くかけて観覧した青柳家を後

にした。〈続く〉

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

角館伝統的建造物群保存地区の中央部にある角館樺細工伝承館の観覧を終え、北に延び

る表町下丁に入り、天正8(1580)年から続く角館武家屋敷の最も代表的な武家屋敷

で、「角館歴史村」とも呼ぶ青柳家に入る(入村料500円)。

3千坪あるという屋敷内は種々な草木に覆われ、その中に資料館になっている武器蔵、

解体新書記念館、秋田郷土館、武家道具館、ハイカラ館をはじめ、幾つもの建物が散在し

ている。

門を入った正面の主屋(おもや)は、かやぶき屋根。

最初に門の左手の「武器蔵」に入ると、数々の甲冑や刀剣などが展示されていた。

その先のシンプルな建物は「解体新書記念館」。

解体新書は、安政3(1774)年に日本最初の本格的な西洋医学の翻訳書として発行

された。その附図を描いたのが角館の武士で青柳家の親戚にあたる小田野直武。

ここでは直武の偉業と解体新書の附図などを紹介している。

屋敷内から出る神明水の周辺は豊富な緑に覆われている。

その横を奥に進むと小田野直武の胸像がある。小田野直武は寛延2(1749)年にこ

の地で生まれ、安永9(1780)年にこの地で謎の死を遂げたという。

背後には、「小田野直武秋田蘭画の歩み」という絵とその説明を記したパネルが並んで

いた。

屋敷の北東端付近に進んで「秋田郷土館」へ。

展示室は2階で、幾つかの部屋に郷土資料や幕末から明治時代の貴重な写真、古いレコ

ードや蓄音機など、興味深いものが多い。

スフィンクスを背にしたサムライ

徳川慶喜公

浅草十二階塔

1階では、庭を眺めながら抹茶を楽しめる茶楼や、伝統工芸品樺細工の紹介や直売をし

ている。

小さい流れを横切り南側に回る。「葉桜庵」と呼ぶ小さい小屋には、農具や家具、竹製

品などが並ぶ。

西側の蔵造りの建物は「武家道具館」。青柳家に代々伝わる文献書籍、押絵、焼物、絵

皿など、当時の武士の生活様式を伝える武家道具が展示されている。

敷地の南東端付近の建物には「稲庭古来堂」の看板がかかり、秋田の食文化300余年

の伝統を伝える稲庭古来うどんが味わえるよう。

独特な土蔵造りの建物は「ハイカラ館」。

平賀源内や小田野直武など角館ゆかりの先人の先取的思想とハイカラ思考を受け継ぐア

ンティークミュージアムのよう。

たくさんの掛け時計や蓄音機、カメラなどに目を奪われた。そばには、小さな社殿の青

柳神社が祭られている。

一巡し終えて敷地の南西側に戻り、主屋の前から50分近くかけて観覧した青柳家を後

にした。〈続く〉

アウトドアランキング

アウトドアランキング

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます