毎年梅雨どきに発売されるJR東日本全線乗り放題の「大人の休日倶楽部パス(東日本)」

を利用して、JR東日本「駅からハイキング」の「東北応援コース」に参加し4年ぶりに

北東北3県のコースを歩いた。

2018年6月24日(日)

== 角館の武家屋敷通りと桧内川堤を歩く ==

自宅を6時24分に出て、JR大宮駅8時6分発秋田新幹線こまち49号に乗り、角館

(かくのだて)駅に11時18分に下りた。

JR角館駅

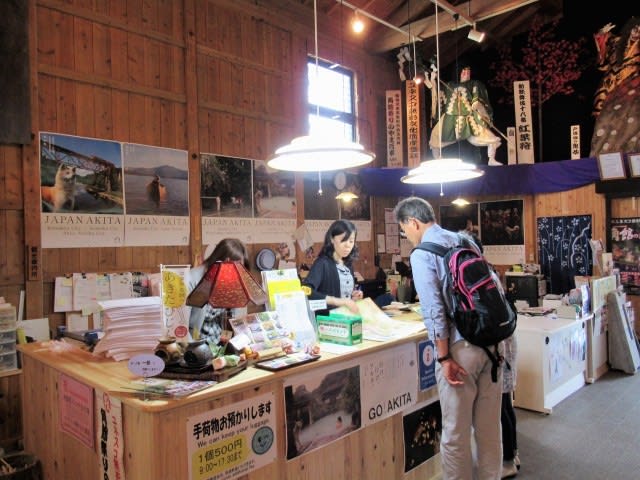

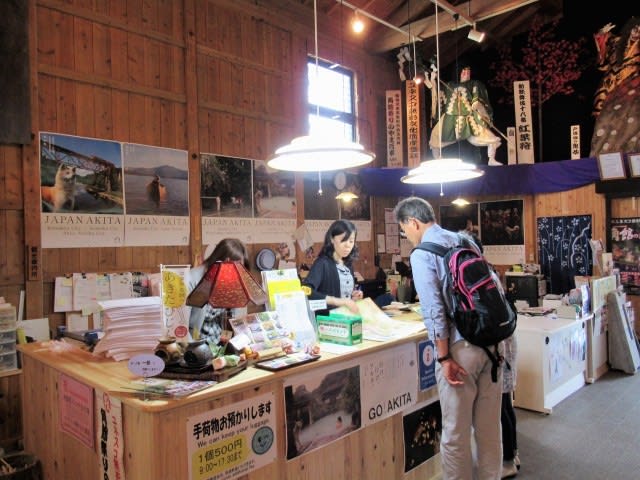

駅前の蔵造り風建物にある仙北市(せんぼくし)観光情報センター「角館駅前蔵」で受

付を済ませ、11時30分にスタートする。コースのタイトルは「文化、歴史の武家屋敷

通りと原風景の桧内川堤を歩く」である。

駅通りを西北から西へ、600mほどにあった松庵寺に入る。参道横に「小田野直武

(おだのなおたけ)碑」が立っていた。

日本初の西洋医学書の訳本「解体新書」の挿絵を描いた人で、碑の題字は徳富蘇峰だと

いう。

山門を入った境内はそう広くはなく、その一隅にたくさんのお地蔵さんの並ぶ地蔵堂が

ある。

中心街に入り、角館町中町のT字路際にある郵便局は蔵造り風。右折して北へ、「外町

(とまち)史料館たてつ」が公開されていたので入る。

田鐵(たてつ)家は藩政時代から続く商家で、建物左手に緑豊富な庭園が長く伸びてい

た。

庭園を奥まで進むと江戸末期に建てられた蔵を活用した史料館があり、江戸末期から昭

和初期に至る趣味の所蔵品や生活用品などが展示されている。

通り側にある店の建物では、角館の土産物などを販売していた。

ちなみに外町とは、この先の武家屋敷を「内町(うちまち)」というのに対し、商家の

エリアを外町(とまち)というらしい。

和風建築の北都銀行前を過ぎ、次の横町十字路際にあった「食彩町家館」に正午近くに

入る。

2階の「かくのだ亭」で「稲庭冷がけうどん(1100円)」を注文して昼食にした。

1階は土産店になっている。

横町十字路の北側一帯、本町の表町・東勝楽丁の武家屋敷の町並みが、国の伝統的建造

物群保存地区に選定された「仙北市角館伝統的建造物群保存地区」である。

角館は中世以来の城下町だが、元和6(1620)年に当時の城主芦名氏が、古城山北

麓からこの地に移転したのだという。

新しい城下町は、四囲を丘陵と河川に囲まれたた要害の地に整然と造られ、中央部に広

場(火除け)を設け、北側を内町と呼ぶ武士居住区域、南を外町と呼ぶ町人町とする町割

りをしており、現在も当時の町割りをとどめている。

市役所角館庁舎横から北に伸びる東勝楽丁に入ると、両側に緑豊富な武家屋敷が並び、

背の高いモミの木やシダレザクラの古木、黒塀いの続く独特の景観が目に入る。

右手最初の武家屋敷は小田野(おだの)家で、松庵寺にあった解体新書の挿図や蘭画で

名高い小田野直武の家とか。小田野家は武芸に秀で、また眼科医としても名をなしている

という。

次の河原田家は、主屋の改修工事中で公開してない。

小田野家の前や河原田家の横には稲庭うどんの店があり、そばに角館武家屋敷史料館が

目に入ったので入館した(300円)。

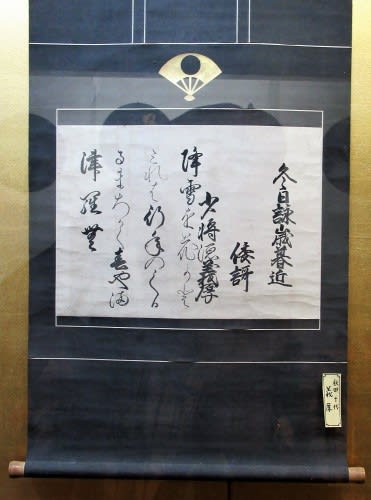

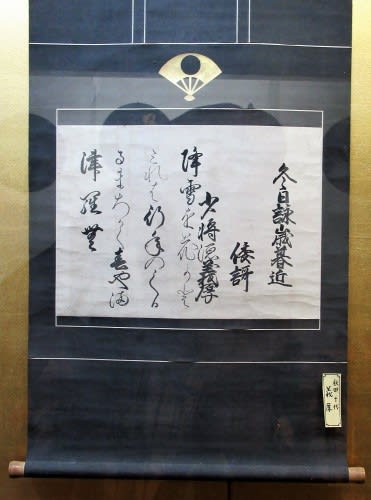

館内には佐竹北家本陣の旗、藩主佐竹義厚の書、佐竹義宣公肖像、秋田家の古文書、駕

籠(かご)、武具、諸道具などが展示されていた。

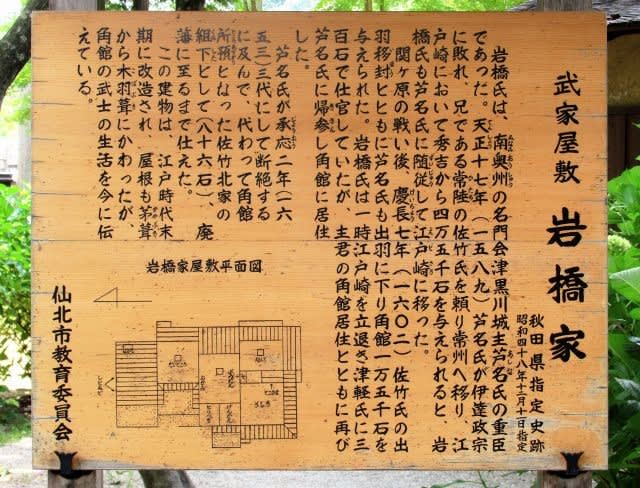

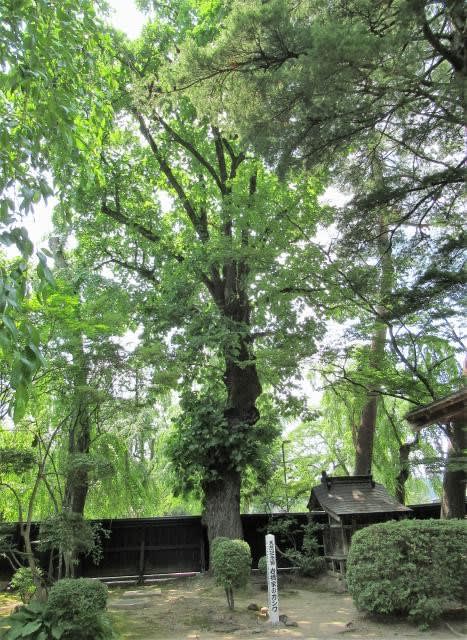

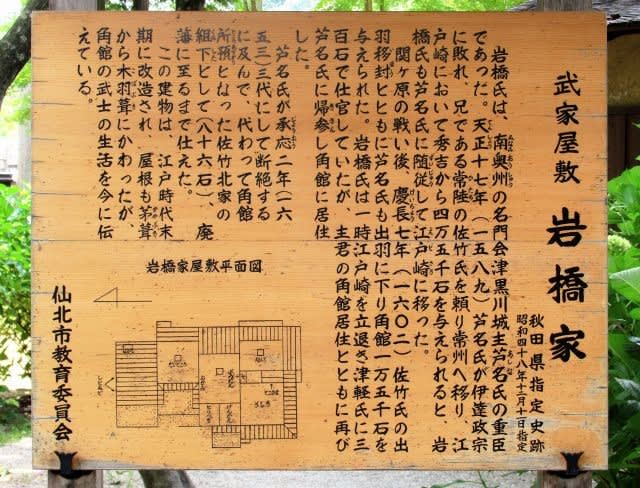

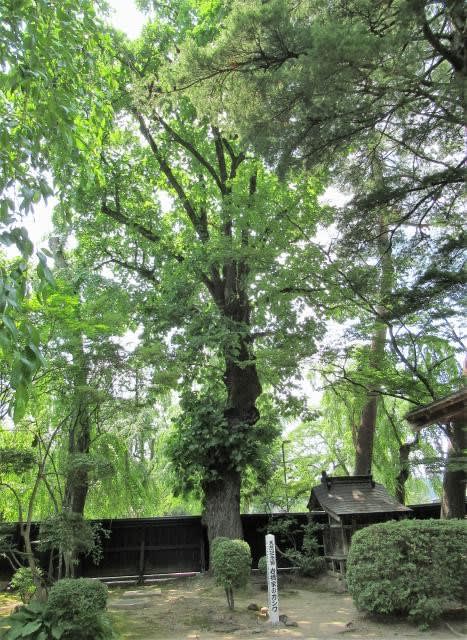

その先で公開されていた岩橋家の建物は江戸末期に改造され、屋根もかやぶきから木葉

(こば)ぶきに変わったようだが、角館の武士の生活の雰囲気をいまに伝え、屋敷内には

仙北市天然記念物で樹齢約280年というカシワをはじめ、アカマツやクリなど豊富な樹

木に覆われている。

岩橋家の先で東勝楽丁の家並みが終わり、鍵の手で西にずれて次の東丁の家並みに続き、

その入口に「角館樺細工(かばざいく)伝承館」がある。

昭和53(1978)年、角館の伝統工芸品である樺細工の振興と観光拠点の役割を担

って開館したとのこと。樺細工や工芸品、歴史資料などを展示しているようなので入館す

る(300円)。

ホールには、ユネスコ無形文化遺産に登録された角館祭りやま行事のミニチュアが展示

されていた。

展示室には、「型もの」と呼ぶ煙草胴乱(どうらん)や印籠(いんろう)など、「木地

(きじ)もの」と呼ぶ文箱や硯箱(すずりばこ)、宝石箱、テーブル、茶たんすなど、

「たたみもの」と呼ぶ胴乱(どうらん)や値付け、ブローチ、ペンダントなどが展示され

ている。

ちなみに樺細工とは、山桜の木肌を用いて造る工芸品。200百年以上前に武士の手内

職として、修験者の御処野家(北秋田市)から伝承されて始まったよう。戦前には民芸家

・柳宗悦から情熱的な指導を受け、現在もものづくりの大きな支えになっているという。

奥の展示室では、武具、甲冑(かっちゅう)、塗り物、古文書など武家資料、佐竹北家

ゆかりの品や民芸品、民俗資料などが展示されていた。

樺細工や地元物産を中心の売店もある。〈続く〉

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

を利用して、JR東日本「駅からハイキング」の「東北応援コース」に参加し4年ぶりに

北東北3県のコースを歩いた。

2018年6月24日(日)

== 角館の武家屋敷通りと桧内川堤を歩く ==

自宅を6時24分に出て、JR大宮駅8時6分発秋田新幹線こまち49号に乗り、角館

(かくのだて)駅に11時18分に下りた。

JR角館駅

駅前の蔵造り風建物にある仙北市(せんぼくし)観光情報センター「角館駅前蔵」で受

付を済ませ、11時30分にスタートする。コースのタイトルは「文化、歴史の武家屋敷

通りと原風景の桧内川堤を歩く」である。

駅通りを西北から西へ、600mほどにあった松庵寺に入る。参道横に「小田野直武

(おだのなおたけ)碑」が立っていた。

日本初の西洋医学書の訳本「解体新書」の挿絵を描いた人で、碑の題字は徳富蘇峰だと

いう。

山門を入った境内はそう広くはなく、その一隅にたくさんのお地蔵さんの並ぶ地蔵堂が

ある。

中心街に入り、角館町中町のT字路際にある郵便局は蔵造り風。右折して北へ、「外町

(とまち)史料館たてつ」が公開されていたので入る。

田鐵(たてつ)家は藩政時代から続く商家で、建物左手に緑豊富な庭園が長く伸びてい

た。

庭園を奥まで進むと江戸末期に建てられた蔵を活用した史料館があり、江戸末期から昭

和初期に至る趣味の所蔵品や生活用品などが展示されている。

通り側にある店の建物では、角館の土産物などを販売していた。

ちなみに外町とは、この先の武家屋敷を「内町(うちまち)」というのに対し、商家の

エリアを外町(とまち)というらしい。

和風建築の北都銀行前を過ぎ、次の横町十字路際にあった「食彩町家館」に正午近くに

入る。

2階の「かくのだ亭」で「稲庭冷がけうどん(1100円)」を注文して昼食にした。

1階は土産店になっている。

横町十字路の北側一帯、本町の表町・東勝楽丁の武家屋敷の町並みが、国の伝統的建造

物群保存地区に選定された「仙北市角館伝統的建造物群保存地区」である。

角館は中世以来の城下町だが、元和6(1620)年に当時の城主芦名氏が、古城山北

麓からこの地に移転したのだという。

新しい城下町は、四囲を丘陵と河川に囲まれたた要害の地に整然と造られ、中央部に広

場(火除け)を設け、北側を内町と呼ぶ武士居住区域、南を外町と呼ぶ町人町とする町割

りをしており、現在も当時の町割りをとどめている。

市役所角館庁舎横から北に伸びる東勝楽丁に入ると、両側に緑豊富な武家屋敷が並び、

背の高いモミの木やシダレザクラの古木、黒塀いの続く独特の景観が目に入る。

右手最初の武家屋敷は小田野(おだの)家で、松庵寺にあった解体新書の挿図や蘭画で

名高い小田野直武の家とか。小田野家は武芸に秀で、また眼科医としても名をなしている

という。

次の河原田家は、主屋の改修工事中で公開してない。

小田野家の前や河原田家の横には稲庭うどんの店があり、そばに角館武家屋敷史料館が

目に入ったので入館した(300円)。

館内には佐竹北家本陣の旗、藩主佐竹義厚の書、佐竹義宣公肖像、秋田家の古文書、駕

籠(かご)、武具、諸道具などが展示されていた。

その先で公開されていた岩橋家の建物は江戸末期に改造され、屋根もかやぶきから木葉

(こば)ぶきに変わったようだが、角館の武士の生活の雰囲気をいまに伝え、屋敷内には

仙北市天然記念物で樹齢約280年というカシワをはじめ、アカマツやクリなど豊富な樹

木に覆われている。

岩橋家の先で東勝楽丁の家並みが終わり、鍵の手で西にずれて次の東丁の家並みに続き、

その入口に「角館樺細工(かばざいく)伝承館」がある。

昭和53(1978)年、角館の伝統工芸品である樺細工の振興と観光拠点の役割を担

って開館したとのこと。樺細工や工芸品、歴史資料などを展示しているようなので入館す

る(300円)。

ホールには、ユネスコ無形文化遺産に登録された角館祭りやま行事のミニチュアが展示

されていた。

展示室には、「型もの」と呼ぶ煙草胴乱(どうらん)や印籠(いんろう)など、「木地

(きじ)もの」と呼ぶ文箱や硯箱(すずりばこ)、宝石箱、テーブル、茶たんすなど、

「たたみもの」と呼ぶ胴乱(どうらん)や値付け、ブローチ、ペンダントなどが展示され

ている。

ちなみに樺細工とは、山桜の木肌を用いて造る工芸品。200百年以上前に武士の手内

職として、修験者の御処野家(北秋田市)から伝承されて始まったよう。戦前には民芸家

・柳宗悦から情熱的な指導を受け、現在もものづくりの大きな支えになっているという。

奥の展示室では、武具、甲冑(かっちゅう)、塗り物、古文書など武家資料、佐竹北家

ゆかりの品や民芸品、民俗資料などが展示されていた。

樺細工や地元物産を中心の売店もある。〈続く〉

アウトドアランキング

アウトドアランキング

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます