2019年3月2日(土)

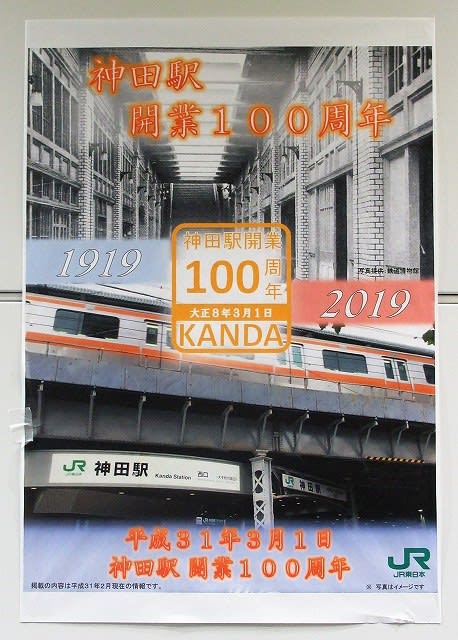

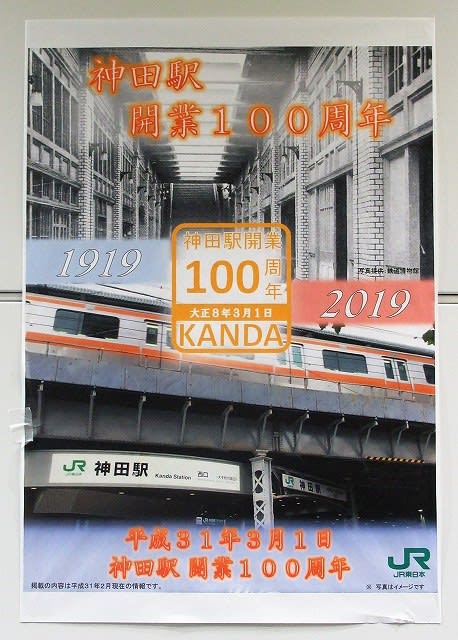

JR神田駅は1919(大正8)年に開業、昨日3月1日(金)で100周年を迎えた。

これにちなんで特別企画として開催された「早春の東京・神田の街で地域の歴史と文化

にふれる」というJR東日本の「駅からハイキング&ウオーキングイベント」に参加した。

10時29分に神田駅に着いた。南口のみどりの窓口横で受付を済ませ、9時42分に

スタートする。

「祝開業100周年」の旗の並ぶ東側の線路沿いを進み、北口を斜めに走る国道17号

・中央通りをまたぐ神田大通橋架道橋をくぐる。

上には山手線や京浜東北線、中央線などが走っている。

左にカーブする中央線を支える、レンガ造りの黒門町橋高架橋に沿って進み、次の通り

をまたぐレンガ造りの黒門橋架道橋下を東に抜ける。

この橋は中央線が開通した1919年に造られたものという。

山手線の東側線路沿いを北へ、靖国通りを横断して神田川の右岸を背にした柳森(やな

ぎもり)神社に入る。

太田道灌が江戸城の鬼門除けに柳を植え、京都・伏見稲荷を勧請(かんじょう)したと

のこと。

拝殿の右手前にある福寿社には、5代将軍綱吉の生母・桂昌院が信仰していた福寿神

(タヌキ)が祭られていて、勝負運や出世運に御利益があるとも言われているよう。

狭い境内だが、ほかに千代田区指定有形民俗文化財の富士講関係石碑群や力石群などが

あった。

線路際に戻って神田川を渡り、JR秋葉原駅の西側を走る中央通りを北へ、秋葉原電気

街を少し進んで左折して神田明神通りに入る。

緩やかな上り道となり南側に湯島聖堂の土塀を見て、北側に祭られた神田明神の山門を

くぐる。

神田明神は天平2(730)年創建と伝わる古社で、東京を代表する「神田祭」でも知

られている。平将門(たいらのまさかど)の乱後、大手町の将門塚周辺で天変地異が頻発

したため将門公の御霊を奉祀したもので、関ヶ原の戦いの前には徳川家康が戦勝祈願を行

ったという。

拝殿に参拝後、境内の石獅子↓、力石などを見る。

石獅子の周辺のシダレ紅梅や白梅が見頃。

境内西側に昨年12月15日開業したという文化交流館にも入り、1階の土産物の店舗

などを少しだけのぞいてみた。

11時35分に出て、すぐ先の湯島聖堂前交差点を左折し、湯島聖堂に西門から入り、

孔子廟とも呼ぶ大成殿(たいせいでん)に参拝する。

大成殿を囲む回廊では、筑波大の彫塑展を開催していた。

神田川をまたぐ聖橋(ひじりばし)から、東京メトロ丸ノ内線やJR御茶ノ水駅を見下

ろしながら進む。

渡り終えて御茶ノ水駅の東側から線路沿いを下り、「マーチエキュート神田万世橋(ま

んせいばし)」に入る。

ここは、中央線神田~御茶ノ水駅間にあった旧万世橋駅の赤レンガ造りの遺構を利用し

た商業施設。

エレベーターで2階に上がると、かつてのプラットホームを活用した展望デッキから、

走行する中央線の電車が間近に眺められる。

1階にはショップやレストラン、カフェなどが並ぶ。

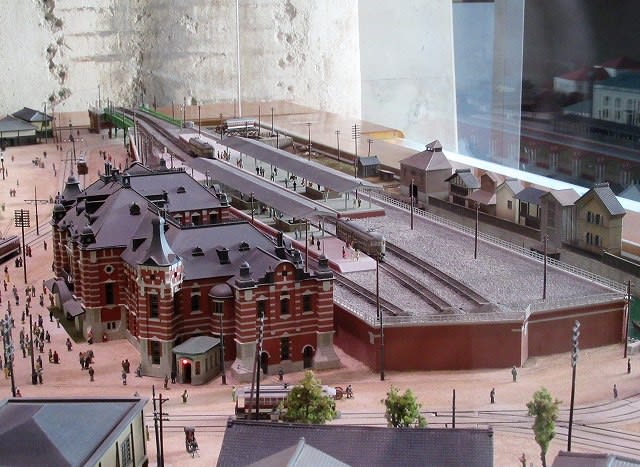

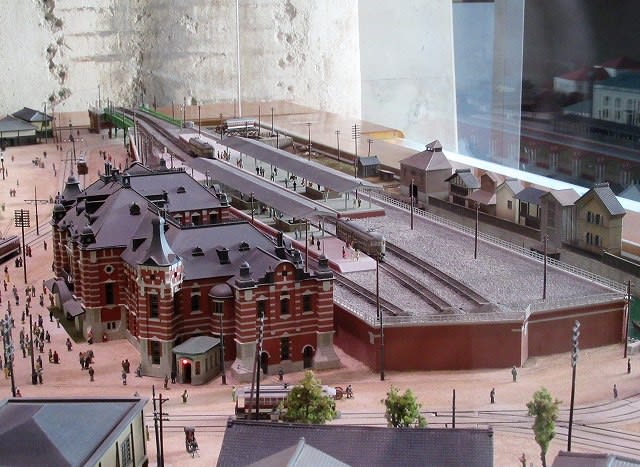

真ん中のスペースには中央線の電車のミニチュアや、万世橋駅の大正初期のジオラマも

造られていた。

神田川側のデッキに出て、川の流れや周辺のビル群なども展望できる。

ちなみに、万世橋駅は明治45(1912)年4月1日に中央本線の始発駅として開業。

その後、近くに神田駅や秋葉原駅の開業などにより昭和18(1943)年11月1日に

営業休止となる。

開業中に鉄道博物館が併設され、のち交通博物館になったが、平成18(2006)年

5月14日で閉館した。私も、交通博物館時代には単独あるいは弟や子供と数度訪れてお

り、懐かしい場所である。

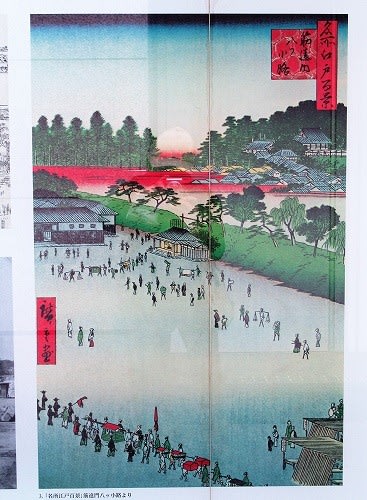

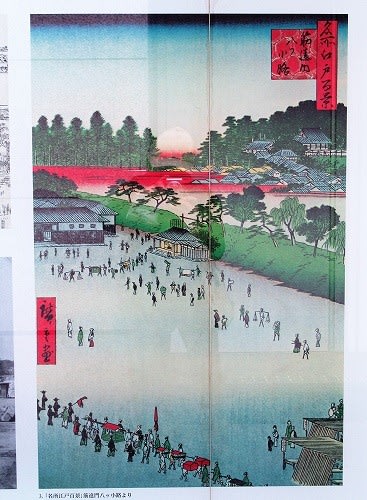

前の広場には、この場所に江戸時代にあった筋違門(すじちがいもん)や、旧万世橋駅、

交通博物館の説明と、浮世絵や当時の写真を掲載したパネルがあった。

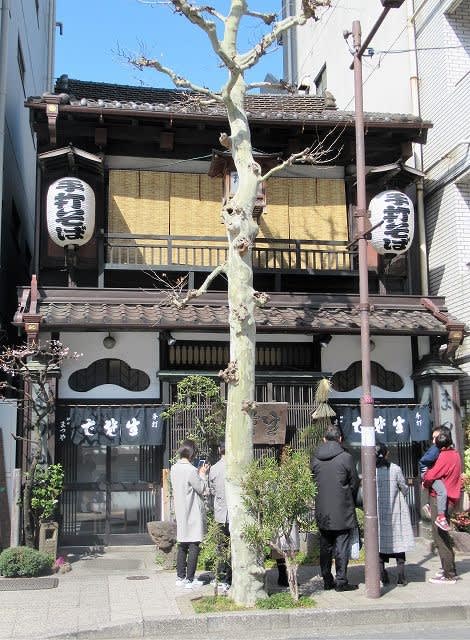

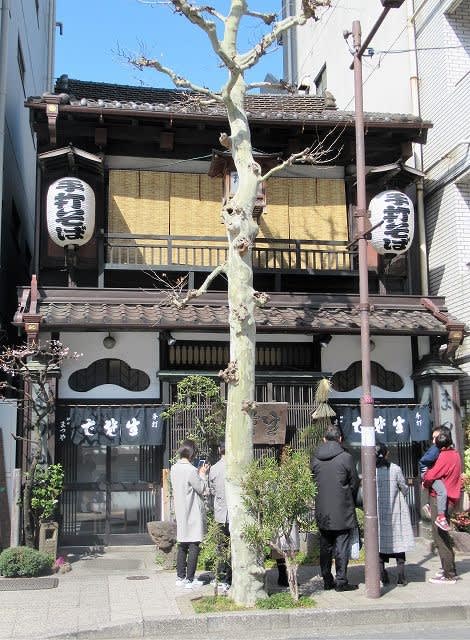

南西へ延びる細道を進んで、人気の手打ちそば店「まつや」の前を過ぎる。正午を過ぎ

ているので並んで待つ人も。

淡路町交差点で左折して外堀通りを南へ、司町(つかさちょう)2交差点の手前に「斎

藤月岑(げっしん)居宅跡碑」があった。

斎藤月岑は文化元(1804)年にこの地に生まれた。斉藤家は近隣六ヶ町の名主だっ

たよう。

月岑は祖父や父が手がけた「江戸名所図会」を完成させたほか、「東都歳事記」「武江

年表」など、江戸の町人文化を研究する上で欠かせぬ多くの著作を残した文化人だという。

碑は、江戸城外堀の石垣の一部らしい。

司町2交差点を左折して細い通りを西へ、本郷通りを横断して次の信号の交差点まで

600mほど進む。ここで右折して超高層の神保町三井ビル沿いを北へ、駿河台下交差点

で再度左折して歩行者天国の「神田すずらん通り」から「さくら通り」を西へ抜ける。

すずらん通り↑には飲食店が多いが、私の昼食時間には少し早めなので寄らずに進み、

結局その後はゴールまで飲食店の少ないエリアを通過することになる。

さくら通りの西端の交差点際に、変わった和風建物の「今荘」という店が目についた。

その先で上を首都高速が走る内堀沿いに出て、俎橋(まないたばし)を渡る。

靖国通りを緩やかに上って「昭和館」の前を通過して、田安門(たやすもん)から北の

丸公園に入った。

田安門は寛永13(1636)年の建立と考えられ、一部は昭和年代に復旧整備しては

いるが、江戸城の総構(そうがまえ)完成当時に遡る現存唯一の建物のようで、国の重要

文化財に指定されている。

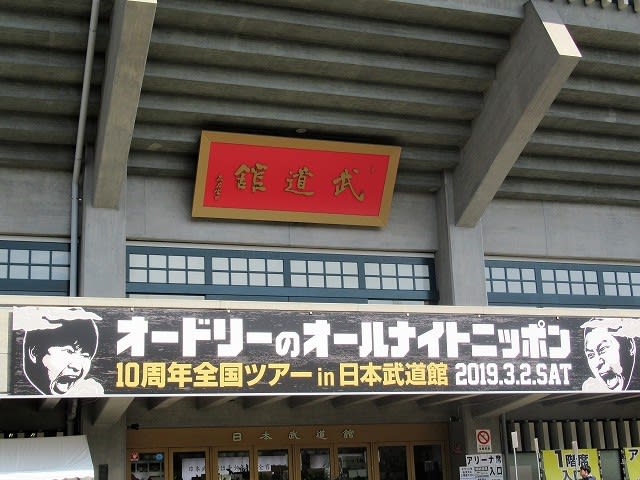

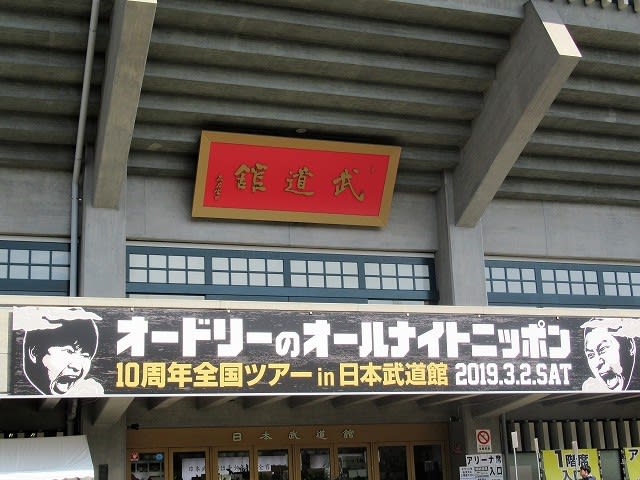

今夜は催しが開催されるようで、その関係者などの多い武道館前を過ぎる。

豊富な緑陰の間を進むと、左手に満開の桜が見えたので回ってみた。

カワヅザクラ(河津桜)のようだが標識はない。

近くに吉田茂の立像もあった。

科学技術館前を通過して、コースより東側を回っていると気づくがそのまま進み、都心

環状線を跨道橋で越えて、皇居東御苑の北桔橋(きたはねばし)際へ。

右手の交番近くに大きなマンサクが花をいっぱい見せていた。

東側に平川濠や毎日新聞社のパレスサイドビルを↑、西側眼下に乾濠(いぬいぼり)を

見ながら北桔橋を渡る。入口で簡単な手荷物検査を受けて北桔橋門から皇居東御苑に入る。

北桔橋門は、江戸城天守台から外部に直接通じる門。北桔橋は、かつては名前の通り

跳ね上がる仕掛けになっていて、有事には交通を遮断できるようになっていたようだ。

天守台はすぐ南側にあり、江戸城では慶長度(1607年)、元和度(1623年)、

寛永度(1638)の3度、天守が立てられた。明暦の大火(1657年)で焼失後に再

建を目指すも幕府内で不要との結論が下り、以後は天守が立てられないままになったとか。

天守台に上がり、北↑から東↓、さらに南から西へと周囲を一望する。

南側眼下に広々とした本丸跡を見下ろしながら天守台を下る。

東側の独特の建物は桃華楽堂と呼び、昭和天皇の皇后・香淳皇后の還暦を祝って昭和

41(1966)年に建設された音楽堂のよう。

南西側の「桜の島」と呼ばれる一角にカワヅザクラが花を見せ、多くの観光客がカメラ

やスマホを向けている。

その先はコヒガンザクラだろうかかなり開花し、八重の花や下向きに咲くヒカンザクラ

なども見られ、思いがけずの花見も楽しめた。

本丸跡の南東端で少し折り返し、中雀門跡の石垣の間を抜ける。

すぐ下にはシナマンサクの古木が枝いっぱいに花を開いている。

近くのボケが咲き出し、サンシュユ↓も小さな花をたくさん見せていた。

長い平屋の百人番所と同心番所の間を東に抜ける。

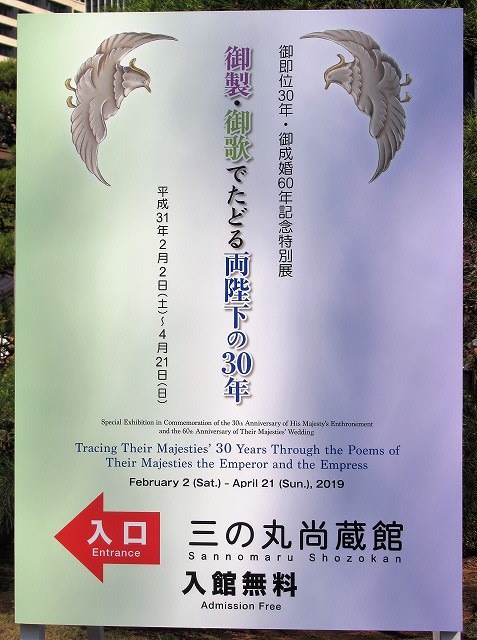

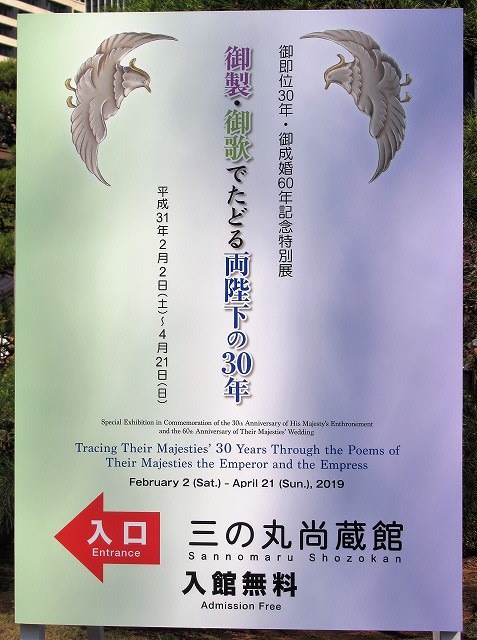

すぐ先の「三の丸尚蔵館(さんのまるしょうぞうかん)」では、ご即位30年・ご成婚

60年記念特別展「御製・御歌でたどる両陛下の30年」を開催していた(入館無料・撮

影禁止)。

東御苑には何度か来ているが、この館には入ったことはない。初めて入館し、両陛下が

平成年代各年の歌会始に詠まれた御製(ぎょせい)(天皇陛下)と御歌(みうた)(皇后

陛下)、それにちなむ写真などを観る。

さらに皇后陛下の養蚕の写真と養蚕により修復された文化財、両陛下のご著書や両陛下

が相互にお取り交わしになった記念品などを観覧した。なお、この特別展は4月21日

(日)まで開催されている。

東側の大手門を出て、皇居東御苑を後にする。ちなみに大手門は江戸城の正門で、諸大

名はここから登城していたとのこと。

この門は、慶長11(1606)年に藤堂高虎の設計といわれ、左右の石垣は伊達政宗

が築造したという。

門前に置かれた鯱(しゃちちほこ)の頭部には、「明暦三丁酉」(1657)と刻まれ

ていて、明暦3年の大火後の江戸城再建時に製作されたと考えられているようだ。

右に桔梗堀、左に大手堀の間を進んで大手門交差点を渡る。

内堀通りを北側の次の交差点で右折して、再開発工事中の現場に囲まれた平将門の首塚

のある、東京都史跡「将門塚」に入る。

平安時代中期、天慶の乱で敗れた平将門の首級は京都に送られたが、3日後の光を放っ

て東方に飛び去り、この地に落ちたという。

平将門は承平、天慶年間に活躍し、関東地方の政治改革を行い、民衆から篤い信望を受

けている。この地は神田明神創建の地でもあり、毎年9月彼岸には「将門塚例祭」が執り

行われるという。

ここは江戸時代の寛文年間(1661~73)には酒井雅楽頭(うたのかみ)の上屋敷

の中庭で、歌舞伎「先代萩」で知られる伊達騒動の終末、伊達安芸・原田甲斐の殺害され

たところでもあるよう。

さらに東へ、読売新聞社や産経新聞社前↑を過ぎる。JR中央線の高架橋手前を左折し

て線路沿いを北に少し進み、首都高速の下、日本橋川の上を新しい「竜閑(りゅうかん)

さくら橋」で超える。

再開発事業で整備された歩行者専用の橋で、新幹線と山手線、中央線などの並走する姿

が楽しめる。

竜閑橋交差点を右折して北東へ、ゴールのJR神田駅南口に14時45分に到着した。

何度か訪れた場所もあったが、新しい場所、知らなかったことなどもあり、江戸の歴史

の一端も振り返ることができ、花見も楽しめ、盛りだくさんのウオーキングだった。

(天気 晴、距離 約8.5㎞、地図 駅からハイキング地図、歩行地 千代田区、文京

区(わずか)、歩数 18,500)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

JR神田駅は1919(大正8)年に開業、昨日3月1日(金)で100周年を迎えた。

これにちなんで特別企画として開催された「早春の東京・神田の街で地域の歴史と文化

にふれる」というJR東日本の「駅からハイキング&ウオーキングイベント」に参加した。

10時29分に神田駅に着いた。南口のみどりの窓口横で受付を済ませ、9時42分に

スタートする。

「祝開業100周年」の旗の並ぶ東側の線路沿いを進み、北口を斜めに走る国道17号

・中央通りをまたぐ神田大通橋架道橋をくぐる。

上には山手線や京浜東北線、中央線などが走っている。

左にカーブする中央線を支える、レンガ造りの黒門町橋高架橋に沿って進み、次の通り

をまたぐレンガ造りの黒門橋架道橋下を東に抜ける。

この橋は中央線が開通した1919年に造られたものという。

山手線の東側線路沿いを北へ、靖国通りを横断して神田川の右岸を背にした柳森(やな

ぎもり)神社に入る。

太田道灌が江戸城の鬼門除けに柳を植え、京都・伏見稲荷を勧請(かんじょう)したと

のこと。

拝殿の右手前にある福寿社には、5代将軍綱吉の生母・桂昌院が信仰していた福寿神

(タヌキ)が祭られていて、勝負運や出世運に御利益があるとも言われているよう。

狭い境内だが、ほかに千代田区指定有形民俗文化財の富士講関係石碑群や力石群などが

あった。

線路際に戻って神田川を渡り、JR秋葉原駅の西側を走る中央通りを北へ、秋葉原電気

街を少し進んで左折して神田明神通りに入る。

緩やかな上り道となり南側に湯島聖堂の土塀を見て、北側に祭られた神田明神の山門を

くぐる。

神田明神は天平2(730)年創建と伝わる古社で、東京を代表する「神田祭」でも知

られている。平将門(たいらのまさかど)の乱後、大手町の将門塚周辺で天変地異が頻発

したため将門公の御霊を奉祀したもので、関ヶ原の戦いの前には徳川家康が戦勝祈願を行

ったという。

拝殿に参拝後、境内の石獅子↓、力石などを見る。

石獅子の周辺のシダレ紅梅や白梅が見頃。

境内西側に昨年12月15日開業したという文化交流館にも入り、1階の土産物の店舗

などを少しだけのぞいてみた。

11時35分に出て、すぐ先の湯島聖堂前交差点を左折し、湯島聖堂に西門から入り、

孔子廟とも呼ぶ大成殿(たいせいでん)に参拝する。

大成殿を囲む回廊では、筑波大の彫塑展を開催していた。

神田川をまたぐ聖橋(ひじりばし)から、東京メトロ丸ノ内線やJR御茶ノ水駅を見下

ろしながら進む。

渡り終えて御茶ノ水駅の東側から線路沿いを下り、「マーチエキュート神田万世橋(ま

んせいばし)」に入る。

ここは、中央線神田~御茶ノ水駅間にあった旧万世橋駅の赤レンガ造りの遺構を利用し

た商業施設。

エレベーターで2階に上がると、かつてのプラットホームを活用した展望デッキから、

走行する中央線の電車が間近に眺められる。

1階にはショップやレストラン、カフェなどが並ぶ。

真ん中のスペースには中央線の電車のミニチュアや、万世橋駅の大正初期のジオラマも

造られていた。

神田川側のデッキに出て、川の流れや周辺のビル群なども展望できる。

ちなみに、万世橋駅は明治45(1912)年4月1日に中央本線の始発駅として開業。

その後、近くに神田駅や秋葉原駅の開業などにより昭和18(1943)年11月1日に

営業休止となる。

開業中に鉄道博物館が併設され、のち交通博物館になったが、平成18(2006)年

5月14日で閉館した。私も、交通博物館時代には単独あるいは弟や子供と数度訪れてお

り、懐かしい場所である。

前の広場には、この場所に江戸時代にあった筋違門(すじちがいもん)や、旧万世橋駅、

交通博物館の説明と、浮世絵や当時の写真を掲載したパネルがあった。

南西へ延びる細道を進んで、人気の手打ちそば店「まつや」の前を過ぎる。正午を過ぎ

ているので並んで待つ人も。

淡路町交差点で左折して外堀通りを南へ、司町(つかさちょう)2交差点の手前に「斎

藤月岑(げっしん)居宅跡碑」があった。

斎藤月岑は文化元(1804)年にこの地に生まれた。斉藤家は近隣六ヶ町の名主だっ

たよう。

月岑は祖父や父が手がけた「江戸名所図会」を完成させたほか、「東都歳事記」「武江

年表」など、江戸の町人文化を研究する上で欠かせぬ多くの著作を残した文化人だという。

碑は、江戸城外堀の石垣の一部らしい。

司町2交差点を左折して細い通りを西へ、本郷通りを横断して次の信号の交差点まで

600mほど進む。ここで右折して超高層の神保町三井ビル沿いを北へ、駿河台下交差点

で再度左折して歩行者天国の「神田すずらん通り」から「さくら通り」を西へ抜ける。

すずらん通り↑には飲食店が多いが、私の昼食時間には少し早めなので寄らずに進み、

結局その後はゴールまで飲食店の少ないエリアを通過することになる。

さくら通りの西端の交差点際に、変わった和風建物の「今荘」という店が目についた。

その先で上を首都高速が走る内堀沿いに出て、俎橋(まないたばし)を渡る。

靖国通りを緩やかに上って「昭和館」の前を通過して、田安門(たやすもん)から北の

丸公園に入った。

田安門は寛永13(1636)年の建立と考えられ、一部は昭和年代に復旧整備しては

いるが、江戸城の総構(そうがまえ)完成当時に遡る現存唯一の建物のようで、国の重要

文化財に指定されている。

今夜は催しが開催されるようで、その関係者などの多い武道館前を過ぎる。

豊富な緑陰の間を進むと、左手に満開の桜が見えたので回ってみた。

カワヅザクラ(河津桜)のようだが標識はない。

近くに吉田茂の立像もあった。

科学技術館前を通過して、コースより東側を回っていると気づくがそのまま進み、都心

環状線を跨道橋で越えて、皇居東御苑の北桔橋(きたはねばし)際へ。

右手の交番近くに大きなマンサクが花をいっぱい見せていた。

東側に平川濠や毎日新聞社のパレスサイドビルを↑、西側眼下に乾濠(いぬいぼり)を

見ながら北桔橋を渡る。入口で簡単な手荷物検査を受けて北桔橋門から皇居東御苑に入る。

北桔橋門は、江戸城天守台から外部に直接通じる門。北桔橋は、かつては名前の通り

跳ね上がる仕掛けになっていて、有事には交通を遮断できるようになっていたようだ。

天守台はすぐ南側にあり、江戸城では慶長度(1607年)、元和度(1623年)、

寛永度(1638)の3度、天守が立てられた。明暦の大火(1657年)で焼失後に再

建を目指すも幕府内で不要との結論が下り、以後は天守が立てられないままになったとか。

天守台に上がり、北↑から東↓、さらに南から西へと周囲を一望する。

南側眼下に広々とした本丸跡を見下ろしながら天守台を下る。

東側の独特の建物は桃華楽堂と呼び、昭和天皇の皇后・香淳皇后の還暦を祝って昭和

41(1966)年に建設された音楽堂のよう。

南西側の「桜の島」と呼ばれる一角にカワヅザクラが花を見せ、多くの観光客がカメラ

やスマホを向けている。

その先はコヒガンザクラだろうかかなり開花し、八重の花や下向きに咲くヒカンザクラ

なども見られ、思いがけずの花見も楽しめた。

本丸跡の南東端で少し折り返し、中雀門跡の石垣の間を抜ける。

すぐ下にはシナマンサクの古木が枝いっぱいに花を開いている。

近くのボケが咲き出し、サンシュユ↓も小さな花をたくさん見せていた。

長い平屋の百人番所と同心番所の間を東に抜ける。

すぐ先の「三の丸尚蔵館(さんのまるしょうぞうかん)」では、ご即位30年・ご成婚

60年記念特別展「御製・御歌でたどる両陛下の30年」を開催していた(入館無料・撮

影禁止)。

東御苑には何度か来ているが、この館には入ったことはない。初めて入館し、両陛下が

平成年代各年の歌会始に詠まれた御製(ぎょせい)(天皇陛下)と御歌(みうた)(皇后

陛下)、それにちなむ写真などを観る。

さらに皇后陛下の養蚕の写真と養蚕により修復された文化財、両陛下のご著書や両陛下

が相互にお取り交わしになった記念品などを観覧した。なお、この特別展は4月21日

(日)まで開催されている。

東側の大手門を出て、皇居東御苑を後にする。ちなみに大手門は江戸城の正門で、諸大

名はここから登城していたとのこと。

この門は、慶長11(1606)年に藤堂高虎の設計といわれ、左右の石垣は伊達政宗

が築造したという。

門前に置かれた鯱(しゃちちほこ)の頭部には、「明暦三丁酉」(1657)と刻まれ

ていて、明暦3年の大火後の江戸城再建時に製作されたと考えられているようだ。

右に桔梗堀、左に大手堀の間を進んで大手門交差点を渡る。

内堀通りを北側の次の交差点で右折して、再開発工事中の現場に囲まれた平将門の首塚

のある、東京都史跡「将門塚」に入る。

平安時代中期、天慶の乱で敗れた平将門の首級は京都に送られたが、3日後の光を放っ

て東方に飛び去り、この地に落ちたという。

平将門は承平、天慶年間に活躍し、関東地方の政治改革を行い、民衆から篤い信望を受

けている。この地は神田明神創建の地でもあり、毎年9月彼岸には「将門塚例祭」が執り

行われるという。

ここは江戸時代の寛文年間(1661~73)には酒井雅楽頭(うたのかみ)の上屋敷

の中庭で、歌舞伎「先代萩」で知られる伊達騒動の終末、伊達安芸・原田甲斐の殺害され

たところでもあるよう。

さらに東へ、読売新聞社や産経新聞社前↑を過ぎる。JR中央線の高架橋手前を左折し

て線路沿いを北に少し進み、首都高速の下、日本橋川の上を新しい「竜閑(りゅうかん)

さくら橋」で超える。

再開発事業で整備された歩行者専用の橋で、新幹線と山手線、中央線などの並走する姿

が楽しめる。

竜閑橋交差点を右折して北東へ、ゴールのJR神田駅南口に14時45分に到着した。

何度か訪れた場所もあったが、新しい場所、知らなかったことなどもあり、江戸の歴史

の一端も振り返ることができ、花見も楽しめ、盛りだくさんのウオーキングだった。

(天気 晴、距離 約8.5㎞、地図 駅からハイキング地図、歩行地 千代田区、文京

区(わずか)、歩数 18,500)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます