“肩こり”について考えてみます。“肩こり”の鬱陶しさは、痛みと同様、当の本人しかわからない。この状態は、睡眠をとり、からだを休めてもなかなか収まりません。“肩こり”が長引くと、歯の弱い人にとっては、弱い歯の周りが疼きだします。

長時間にわたって、根を詰めて本を読む、またはデスクワークを行う。あるいは何らかの編み物など手仕事に没頭する、または長時間にわたって立った状態でいる。このような場合、大抵“肩こり”に襲われます。

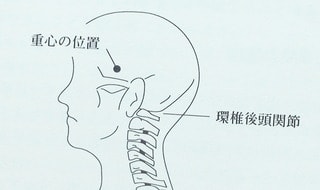

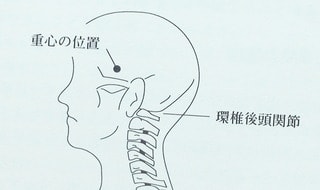

この原因には体のつくりが大いに関係していると思われる。立位では頭部は、脊柱の最上部に乗っかった状態で支えられている。一方、頭部の重心は、脊柱の軸に対して前方にあります(写真1)。つまり頭部は、常に前方に倒れようとする傾向にあります。デスクワークなど、うつむくような姿勢をとると、倒れようとする傾向はさらに強くなります。

写真1

写真1

肩の部分は、脊柱部とは鎖骨で繋がっている以外、肩甲骨ともども宙に浮いた(?)状態にあると言ってもよい。鎖骨という竿の先にぶら下がり、吊り下げられた状態にあります。

頭部が前倒れするのを抑え、また肩の部分が落ちないように支えているのは、首の後方から、肩、胸部脊柱にまたがる筋群、中でも最も大きく、重要な働きをしているのは僧帽筋です(写真2)。以後、僧帽筋を代表として話を進めていきましょう。なお写真では左側だけを示していますが、右側にも鏡像の形で存在し、全体で菱形、というよりお坊さんの帽子に似た形になります。そこで僧帽筋と名付けられているようです。

写真2

写真2

上部僧帽筋の上端は、後頭骨に発して、末端は肩や肩甲骨に付着しています。中・下部は、主に胸部脊柱部から発し、肩や肩甲骨に付着しています。

そこで、デスクワークの際は、数kgを超す重みの頭部は、前に倒れようとし、また立位や手仕事などでは、3 kgを超す重みのある肩や腕がぶら下がり、落ちようとしている状況にあります。僧帽筋は、常時、それら上下の逆方向に動こうとする力に抵抗して、姿勢を保つよう働いている。つまりこれらの状況下では、上下の重みが引っ張り合う形で、僧帽筋に対して緊張状態を強いていると言えます。ある意味、これは筋肉にとっては異常な状況と言えます。

このような異常な状況が長時間にわたって継続したとき、頭部や肩・腕を支える役目を果たしている筋肉組織に何らかの異常を起こし、“肩こり”につながるものと考えられる。このことはまた“2本脚立ち”の姿勢を採るようになったヒトのからだの構造とは切り離せないように思われる。

続いて、不慣れな運動のあと、誰しもが経験する“筋肉痛”に触れ、合わせて考えていきます。

長時間にわたって、根を詰めて本を読む、またはデスクワークを行う。あるいは何らかの編み物など手仕事に没頭する、または長時間にわたって立った状態でいる。このような場合、大抵“肩こり”に襲われます。

この原因には体のつくりが大いに関係していると思われる。立位では頭部は、脊柱の最上部に乗っかった状態で支えられている。一方、頭部の重心は、脊柱の軸に対して前方にあります(写真1)。つまり頭部は、常に前方に倒れようとする傾向にあります。デスクワークなど、うつむくような姿勢をとると、倒れようとする傾向はさらに強くなります。

写真1

写真1肩の部分は、脊柱部とは鎖骨で繋がっている以外、肩甲骨ともども宙に浮いた(?)状態にあると言ってもよい。鎖骨という竿の先にぶら下がり、吊り下げられた状態にあります。

頭部が前倒れするのを抑え、また肩の部分が落ちないように支えているのは、首の後方から、肩、胸部脊柱にまたがる筋群、中でも最も大きく、重要な働きをしているのは僧帽筋です(写真2)。以後、僧帽筋を代表として話を進めていきましょう。なお写真では左側だけを示していますが、右側にも鏡像の形で存在し、全体で菱形、というよりお坊さんの帽子に似た形になります。そこで僧帽筋と名付けられているようです。

写真2

写真2上部僧帽筋の上端は、後頭骨に発して、末端は肩や肩甲骨に付着しています。中・下部は、主に胸部脊柱部から発し、肩や肩甲骨に付着しています。

そこで、デスクワークの際は、数kgを超す重みの頭部は、前に倒れようとし、また立位や手仕事などでは、3 kgを超す重みのある肩や腕がぶら下がり、落ちようとしている状況にあります。僧帽筋は、常時、それら上下の逆方向に動こうとする力に抵抗して、姿勢を保つよう働いている。つまりこれらの状況下では、上下の重みが引っ張り合う形で、僧帽筋に対して緊張状態を強いていると言えます。ある意味、これは筋肉にとっては異常な状況と言えます。

このような異常な状況が長時間にわたって継続したとき、頭部や肩・腕を支える役目を果たしている筋肉組織に何らかの異常を起こし、“肩こり”につながるものと考えられる。このことはまた“2本脚立ち”の姿勢を採るようになったヒトのからだの構造とは切り離せないように思われる。

続いて、不慣れな運動のあと、誰しもが経験する“筋肉痛”に触れ、合わせて考えていきます。