今年のはじめに、神奈川県バリアフリーアドバイザーとして

訪れた施設の報告書が、やっと、まとまりました。

施設の方々、お待たせしました。

中身はこんな感じです。

もともと、高齢者対応の施設とあって、

それなりの設計施工がなされていました。

点字ブロック、段差処理、トイレ内の手すりなどなど。。。

一応の対応がなされており、

事前アンケートでも「特に問題は生じていない」の回答でした。

しかしながら、訪れてみると

パーツはそれぞれあっても、機能していない側面や

築15年が経過し、現在の考え方には、

そぐわない部分もあったりと

思った以上に不具合が、ありました。

↑手すりが切れている階段。手すりがあったり誘導ブロックがあっても

この1段目に足を踏み外したり、車椅子でも近づけてしまい、脱輪の恐れも。

今回の施設は、バリアフリリーに配慮された施設。

このままでは、もったいないと考えます。

報告書は、視覚障害者や、色の専門家による

カラーバリアフリーに対するアドバイスは事前に受けたとのことで、

今回は、指摘のみにとどめました。

何より、私たち設計者のアドバイス以上に、

当事者の方々の意見は大事だからです。

もちろん、障害の程度により、対応は少しづつ違います。

私たちの調査には、建築士だけではなく

車椅子を使っている当事者のアドバイザーの方も参加されます。

↑EVの出入り口の溝に、車椅子の前輪が入ってしまい危険。

排水溝のグレーチングなども、ヒールのかかとや、前輪が入らないよう

昨今は細溝タイプを設置します。

実際にみんなのトイレに入って、

使い勝手をチェックしてもらうなどします。

それだけではなく、

最新の事情、情報なども共有させていただき、

私たちも勉強になります。

今回は、2階が受付になっている施設で、EVはあるものの

停電時など有事の時の

車椅子の方が避難する場合の不具合が考えられました。

某メーカーの、避難設備、UDエスケープを紹介してくださり、

その設置が有効であると私たちも判断しました。

↑視覚障害のかたの点字ブロックに変わる誘導シートも

床とのコントラストが大事なため、メーカーも色の種類を出してきています。

バリアフリーから、ユニバーサルデザインへ

時代は、大きく変わっています。

それでも、いくつか調査する施設の経験や、

日頃利用する公的な施設から

まだまだ、対応は追いついていない

というのが実感としてあります。

本当に地味な作業ですが、

一歩一歩こうして、改善策が練られて

一人でも多くの方が、

ハッピーに施設利用してもらえたらと思います。

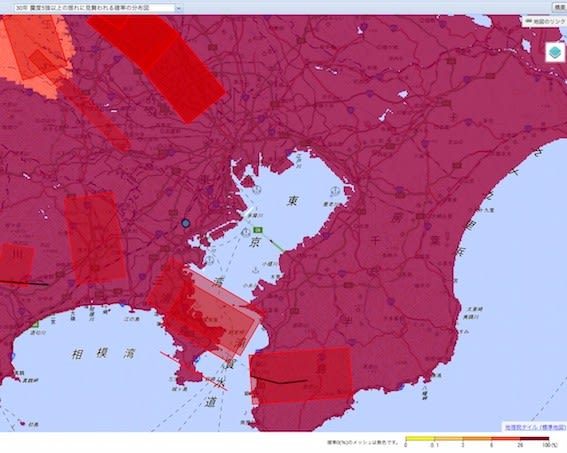

特に今回は、来るであろう大地震にも備えて、

避難施設となりうる公的な場所としての

提案もさせていただきました。

余計なお設計になるかもしれないと思いながら、

提案しても良いでしょうか?と尋ねると、

施設管理者の方の意識も高く、

ちょうど検討したいと考えておられたようでした。

私自身の熊本地震での体験が活かせます。

日頃は問題ないユニバーサルデザインではない部分も

有事の時は、致命傷になりかねません。

ガラスの飛散防止がなかったために、

使えなくなってしまう施設が、九州で多発しました。

人を守るための建築が、凶器になってはいけません。

今から、どの施設も対応して欲しい部分です。

・電気が使えなくなったら?

・水が止まったら?

・道路が崩壊して、物資が届かなかったら?

などなど、、、想像してみることです。

実際は、想像以上に過酷ですけれどね。

それから、当事者の方から、

「『車椅子トイレがある施設が近くに有る』

という看板が道路にあると、立ち寄れて助かる」というお話が出ました。

コンビニでもまだまだ車椅子対応されているところが少なく

車での移動で、トイレ難民になるのだそうです。

確かに、私も断水で、熊本地震の時、

出先でトイレ問題に直面し、

「トイレ使えます!」という親切な看板を道路に出していた施設に

立ち寄り、事なきを得た経験があります。

まさに、他人事ではなく感じました。

一方で、車椅子の方は、日頃から、

そのような大変な思いをされているのだな

気がつかなかったなぁ。。。と、自分自身を反省しました。

常日頃から、当事者の方は、サバイバルな有事なのかもしれません。

もっと、その部分に想いを馳せるべし!と誓った調査です。

一緒に調査してくださったアドバイザーのメンバーにも感謝して。

これからも、人を幸せにする施設が増えていきますように!!