先日の篆刻勉強会で8月の月例競刻の

講評も受けました。

8月の課題は「恭倹」(きょうけん 人に対してうやうやしく

自分自身ではつつしみ深い)

印の大きさ八分(約2、5cm)

以下先生の講評(緑字)です。

縦二分割に文字を配し屈曲の正確さが秀逸である

辺縁は奇をてらうことなくありのままが好ましい

大胆に変形を試みその意気はすばらしい。自在に

文字を刻しており下部の一字回線が目をひく。

下部の空間を考えてのことでであろう。

文字接縁部の変化や辺縁の欠けに工夫を見る。

下部に空間を広くとり、縦画の伸展が生き生きと

躍動す。

朱文印の流動な文字の動きが見てとれて秀逸である。

一字目の右への長い曲線が空間を切り取ってすばらしい。

2字目の下部曲線は一考か。

朱文印として丁寧な刻である。周辺の間が空きすぎたか。

上下への伸びを考えたら良い。辺縁はよく変化がありて良。

古印の風趣ありて良。研究熱心さが伺える。

特に辺縁の力強さはすばらしい。文字の大きさも

これでよい。

白文印としての縦線がよく伸展して心地よい。

線に雅味を入れると更に格上である。

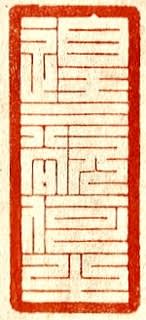

満白印には今一歩。

満白印とはこのような印↓見本としてネットから

お借りした。満白印は難しい。

一見して古代の印に見られる風趣を感じた。

辺縁の欠けにそれがある。文字は力みがなく

清涼の刻といえる。

辺縁が個性的であり、大胆な欠けを配して目を引く。

右へ流れる曲線の長さに意を配り見事な配置である。

辺縁上部二ヶ所やや丸み強し。

力強く刻す風趣がよく感じられる好印たり。そのため

右下角の欠けも気にならぬ。文字に雅味をつけると

調和するやも知れぬ。

文字に雅味をつける、文字を打撃して欠けを作って

雅味を出す、と言いますがこれが意外と難しい。

まず辺縁変化の見事さに感嘆する。雅味も十二分にあり

印の存在感を増している。文字分間布白正しく見応えあり。

印を大きく打撃し、趣のある印面に仕立てている。

印面二分割によく配分して可なり。印泥、美麗の選択良なり。

「印泥(朱肉)には色の濃さの種類があり

ひらがなには明るい色の印泥がよく、漢字の

重々しい作には濃い色の印泥がいい。墨を

垂らして自分好みの色を作ってもよい。

2種類持っていればいいでしょう」と先生。

明るい色(光明)と濃い色(美麗)の2種類くらい

持っていればいいとの事。

「印泥は生き物と思って時々かき混ぜてあげる

硬くなったら温めて柔らかくします」と先生。

私は美麗も持っているが使っているのは殆ど光明

今度美麗を使ってみようか。

辺縁に変化をつけつつ、四辺を残し印面の安定を図っている。

下部に朱の空間を広くとり、疎密の承応を見せる。

刀線の欠けにより古趣を一考。

運刀時の石の欠けはよくあること。いかに趣にするかが大事。

一本一本の線をしっかり刻しており力感あってよい。

雅味をいかに出すかが課題。

講評も受けました。

8月の課題は「恭倹」(きょうけん 人に対してうやうやしく

自分自身ではつつしみ深い)

印の大きさ八分(約2、5cm)

以下先生の講評(緑字)です。

縦二分割に文字を配し屈曲の正確さが秀逸である

辺縁は奇をてらうことなくありのままが好ましい

大胆に変形を試みその意気はすばらしい。自在に

文字を刻しており下部の一字回線が目をひく。

下部の空間を考えてのことでであろう。

文字接縁部の変化や辺縁の欠けに工夫を見る。

下部に空間を広くとり、縦画の伸展が生き生きと

躍動す。

朱文印の流動な文字の動きが見てとれて秀逸である。

一字目の右への長い曲線が空間を切り取ってすばらしい。

2字目の下部曲線は一考か。

朱文印として丁寧な刻である。周辺の間が空きすぎたか。

上下への伸びを考えたら良い。辺縁はよく変化がありて良。

古印の風趣ありて良。研究熱心さが伺える。

特に辺縁の力強さはすばらしい。文字の大きさも

これでよい。

白文印としての縦線がよく伸展して心地よい。

線に雅味を入れると更に格上である。

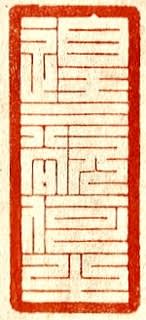

満白印には今一歩。

満白印とはこのような印↓見本としてネットから

お借りした。満白印は難しい。

一見して古代の印に見られる風趣を感じた。

辺縁の欠けにそれがある。文字は力みがなく

清涼の刻といえる。

辺縁が個性的であり、大胆な欠けを配して目を引く。

右へ流れる曲線の長さに意を配り見事な配置である。

辺縁上部二ヶ所やや丸み強し。

力強く刻す風趣がよく感じられる好印たり。そのため

右下角の欠けも気にならぬ。文字に雅味をつけると

調和するやも知れぬ。

文字に雅味をつける、文字を打撃して欠けを作って

雅味を出す、と言いますがこれが意外と難しい。

まず辺縁変化の見事さに感嘆する。雅味も十二分にあり

印の存在感を増している。文字分間布白正しく見応えあり。

印を大きく打撃し、趣のある印面に仕立てている。

印面二分割によく配分して可なり。印泥、美麗の選択良なり。

「印泥(朱肉)には色の濃さの種類があり

ひらがなには明るい色の印泥がよく、漢字の

重々しい作には濃い色の印泥がいい。墨を

垂らして自分好みの色を作ってもよい。

2種類持っていればいいでしょう」と先生。

明るい色(光明)と濃い色(美麗)の2種類くらい

持っていればいいとの事。

「印泥は生き物と思って時々かき混ぜてあげる

硬くなったら温めて柔らかくします」と先生。

私は美麗も持っているが使っているのは殆ど光明

今度美麗を使ってみようか。

辺縁に変化をつけつつ、四辺を残し印面の安定を図っている。

下部に朱の空間を広くとり、疎密の承応を見せる。

刀線の欠けにより古趣を一考。

運刀時の石の欠けはよくあること。いかに趣にするかが大事。

一本一本の線をしっかり刻しており力感あってよい。

雅味をいかに出すかが課題。