音楽・フィギュアスケート・クラシックバレエ・ロシアが大好きです。

おロシア人日記

goo ブログ

プロフィール

| goo ID | |

silkyearsmallout |

|

| 性別 | |

| 都道府県 | |

| 自己紹介 | |

| 芸術貧乏です

フィギュアスケート・クラシックバレエ・音楽・ロシア文化・映画・読書・料理・旅などが好きです。三重県愛知県福岡県いろんなところ育ちで現在は静岡市民です。 |

|

|

>フォロー中フォローするフォローする |

カレンダー

| 2011年9月 | ||||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

| 1 | 2 | 3 | ||||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||

|

||||||||

検索

カテゴリ

| David Bowie(14) |

| ウは宇宙船のウ(137) |

| Mr.Mister/R.Page(125) |

| 杉山清貴 オメガトラ...(58) |

| 音楽(258) |

| バレエ(397) |

| マールイダンサー(80) |

| ペテルブルク便り(109) |

| gooお題(28) |

| 黄色スキー(2) |

| スケート(272) |

| 日々徒然(422) |

| 芸術(36) |

| 料理(20) |

| 映画 Кино(43) |

| 読書(48) |

| 自然科学(2) |

| RUSSIAN ARTS(1) |

| Weblog(59) |

| フィギュアスケート・リンク集(1) |

| 更新記録(0) |

| お知らせ(10) |

| メモ(自分用)(0) |

| 家の建て替え(14) |

過去の記事

мне нравиться

杉山清貴&オメガトライブ

コンプリートBOX

Richard Page

Goin' South 2015

Richard Page "Songs From The Sketchbook" • 2012

Richard Page "Solo Acoustic" 2011

Richard Page "Peculiar Life" 2010

Mr. Mister "Pull" • 2010

Richard Page "5 Songs For Christmas 2010

Richard Page "Shelter Me" 1996

Buddha 2001

Mr. Mister "Go On..." 1987

Mr. Mister "Welcome To The Real World" 1985

Mr. Mister "I Wear The Face" 1984

Pages "Pages" 1981

Pages "Future Street" 1979

Pages 1978

ゴダイゴ・グレイテスト・ベスト

英語ヴァージョン

リック・スプリングフィールド

ザ・デイ・アフター・イエスタデイ

ラフマニノフ:2台のピアノのための組曲第1番・第2番

Симфонические танцы 45a

Рахманинов

ガーシュウィン

ラプソディー・イン・ブルー

Julius Katchen

ブラームス:ピアノ三重奏曲全集

Julius Katchen

Josef Suk

Janos Starker

Julius Katchen

Piano concert No.1 Peter Tchaikovsky

Hungarian Fantasia Franz Lizst

Violin concerto

Ludwig van Beethoven

Gidon Kremer

Nikolaus Harnoncourt

Brahms : Violin Concerto Op.77

Ginette Neveu [輸入盤]

最新の投稿

最新のコメント

| たまボブ /今年もよろしくお願いいたします |

| おロシア人 /TM NETWORK - 結果発表!「FANKSが選ぶ、TM NETWORKソング100曲」- |

| Miwa/TM NETWORK - 結果発表!「FANKSが選ぶ、TM NETWORKソング100曲」- |

| おロシア人/仔犬 |

| たまボブ/仔犬 |

| silkyearsmallout/新年度 |

| たまボブ/新年度 |

| silkyearsmallout/David Bowie |

| こんろ/David Bowie |

| おロシア人/2019年11月21日 ミハイロフスキー劇場「パリの炎」/Пламя Парижа |

ブックマーク

|

Europe On Ice

いつも癒されています |

|

MUSE ON MUSE

洋楽サイト 日本語と英語対応 |

|

Ikumis page

スケート観戦仲間のIさまのページ |

|

デイヴィッド・サンチェス・ウェヴサイト

また日本にきてほしいなあ |

|

夢幻回廊

100の質問をいただきました。 |

|

薔薇・リサとガスパールの日記帳

スケート観戦でお世話になりっぱなしです |

| ライサイドより愛をこめて |

|

わんころ手帳

わんころべいさんのとりあえずの落ち着き先 |

| niftyフィギュアスケート コラムページ |

|

M’s daily life

マールイつながりでお世話になっております |

| ミハイロフスキー劇場(マールイバレエ) |

| レニングラード国立バレエ日本公演公式サイト |

| 前田バレエ学苑 |

| 颯々日記 |

| ロシアが気になる |

|

蝦夷マサの日記

北海道在住の自転車・フィギュア・イクラ丼LOVEさんのブログです |

|

きんちゃんの観劇記(ネタばれだよ)

すごい、のひとこと。 |

|

アムステルダムお菓子日記

美しいお菓子に見惚れてしまいます!!! |

| ロシア文化フェスティバル |

| la dolce vita |

|

ホーム おロシア人orosiajin-nikki

ホームページです |

| お菓子教室&食育コミュニティ キッチンスタジオ「横浜ミサリングファクトリー」 |

| いもりんのヒルズ的生活+貧乏昔話 |

| トミーのお気楽カナダ日記 |

|

SwanLake

バレエ仲間さんのブログです |

|

おロシア人日記(過去記事格納庫その2)

auで書いていたおロシア人日記のデータを格納してあります。 |

| ピアノの音色 (愛野由美子のブログです) |

| さようなら原発1000万人アクション |

|

のんのん太陽の下で

尊敬するバトントワラー高橋典子さんのブログです |

| ゆきちゃん通信++日記 |

| URLをメールで送信する | |

| (for PC & MOBILE) | |

ウラーディーミル最高!

ミハイロフスキー劇場「ジゼル」

リンゴ・アット・ザ・ライマン2012

カッツ・ライク・ア・ナイフ

ブライアン・アダムス 1983年

ブライアン・アダムス

レックレス 1984

ウェイキング・アップ・ザ・ネイバーズ

ブライアン・アダムス 1991年

ケニー・ロギンス

バック・トゥ・アヴァロン 1988年

ハード・トゥ・ホールド

リック・スプリングフィールド 1984年

ジャーニー

ライヴ・イン・ヒューストン

エスケイプツアー 1981年

ハワード・ジョーンズ ベスト

ハート

リトルクイーン

デヴィッド・ボウイ ダイアモンドの犬たち

David Bowie 「DIAMOND DOGS」 ・1974

David Bowie 「DIAMOND DOGS」 ・1974

Rebel Revel!!!!!!

ビートルズ リボルバー

ビートルズ リボルバー

ビートルズ ラバーソウル

ビートルズ ラバーソウル

Basia

Basia

Time & Tide・1987年

イノセント・マン ・1983年

Coda

明日に架ける橋

Cecilia!!!!!

КИНО!!!!

アラビアのロレンス [DVD]

RIO BRAVO!

ベルリン・フィルと子どもたち スタンダード・エディション [DVD]

ビヨンド・サイレンス [DVD]

ブラス! [DVD]

荒野の七人 (特別編) [DVD]

銀河鉄道999 (劇場版) [DVD]

さよなら銀河鉄道999 -アンドロメダ終着駅- (劇場版) [DVD]

劇場版 1000年女王 [DVD]

ブリキの太鼓 [DVD]

いとこのビニー [DVD]

道 [DVD]

ライフ・イズ・ビューティフル [DVD]

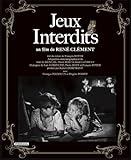

禁じられた遊び ブルーレイ [Blu-ray]

ムーラン・ルージュ [DVD]

ラビリンス 魔王の迷宮 コレクターズ・エディション [DVD]

gooおすすめリンク

最新のトラックバック

ペテルブルク便り~ヴィシニョーワとラララ・ヒューマンステップス

Sep 21 2011 St.Petersburg: Aleksandrinsky La La La Human Steps

ロシアはサンクトペテルブルクへ第二の里帰り中のオマール大好きさん。

アレクサンドリスキー劇場で行われたディアナ・ヴィシニョーワとLA LA LA Human Stepsの公演をごらんになった感想をお寄せくださいました。

いつもありがとうございます!

普段オマール大好きさんがマールイの公演をごらんになるあたりの席位置で、

ナチョ・デュアトの作品の公演のチケットと比べると3倍以上のお値段だったそうで、

ロシアでの公演としたら異常なまでの高額。

1時間半の1幕ものの作品で、とても楽しみにしつつも若干不安も抱えながら観にいかれたそうですが・・・・

さてさて感想は?

ヴィシとLa La LaのGala観てきました。

結果は大正解!ものすご~~~~っく素晴らしい公演でした。

La La Laのダンサー達の踊りは「体に確りとクラシックの基礎が、それもかなり高度な基礎が叩き込まれてる」って感じられるんです。

なので、ナチョのプレリュードのようなコンテとクラシックのIntegrationではなくて、完全にクラシックが基礎となることが前提であるコンテだと思います。

明らかにコンテンポラリーというエリアのバレエなのに指先から腕、肩、そして首筋までの動線や足先と足、そして背骨の使い方がクラシックそのものです。

クラシックを別の形で表現したバレエという感じすらしました。

その上、男性ダンサーのサポートの上手さといったら、圧巻です。

それぞれのダンサーがクラシックバレエなら絶賛されるであろう技を軽々と何度も何度も見せるので、逆にすごいことをしているっていう感じが希薄になってしまいます。

身体能力という意味ではレドフスカヤを上回るようなダンサーが当たり前のように踊っているので誰が主役なのか、最後まで分かりませんでしたけど。

別にヴィシがいなくても十分に成り立つ公演だと思います。

作品としては、映像や音楽、そして照明をとても上手に使ってて、非常に演出高価が高いなと感じました。

同じダンサーが同じ場所で踊っているのに、照明の当て方だけでまったく別物に見えたりするのって、不思議です。

マールイファンとしては彼らに申し訳ないですが、ナチョのトリプルビルを3回観るなら、この公演を1回観るべきかと思います。

比較してしまうと、プロと子供の手習い位の差があるなと感じてしまいました。

ただ、エドワード・ロックが作品を通して伝えようとしているものが壮大すぎて、私には到底咀嚼することなど出来るはずもなく、終演後は非常に疲労感を覚える結果となり・・・明日のチケットも買ってあるのですが、今日の公演だけでお腹いっぱい状態です。

明日も観たら消化不良を起こしてしまうかも。。。

わたしはLALALAヒューマンステップスの公演は生では観たことはないのですが、

ダンスマガジンの批評を読んだり、動画を見るにつけ、一度は観てみたいなあと感じているバレエ・カンパニーのひとつです。

身体能力がある分、ナチョの振付をこなせてしまうマールイのダンサーと比べたら、

コンテンポラリー・ダンスを専門にやっているカンパニーのダンサーは、やはり一日の長があるというか、、、一日どころか数年のひらきがあるのは否めませんね。

ましてやマールイのダンサーは「たまたま、今の芸術監督が、ナチョ・デュアトである」というのであって、コンテンポラリーの道に進みたくて進んだ人たちとはちょっと趣を異にしているというか。。。

なんていうのかな、ええと、クラシックとコンテがどっちがどう優れているとか、そういう話ではないのですけれども、、、、

クラシックの教育・訓練を受けてきた人が、コンテンポラリーの道へ進むというのは、

ある意味、とても大きな決断だと思いますし、そこでその人は自分の表現手段を「これだ!」と選んでいるわけですよね。

(もちろんその逆のパターンもあるし、最初っからコンテの人もいるし、両方やってる人だっています。

ここでは、クラシックの本格的なトレーニングを積んで、なおかつコンテンポラリーを専門にしている人、について言及しています。)

やはりそういうダンサーからは「明確な意思力」というものが感じられます。

いろいろある表現手段から、座付振付家ないし、そこの芸術監督の舞踊言語を自らの進む道として選ぶって、、、要は人生の一大決心ですものね。

いろいろな理由があると思います。

ある種の挫折(怪我や身長の問題などで方向転換をせざるを得ない場合とか。)がきっかけの人もいますし、もちろん現代作品や振付家に惚れ込んで、そっちの魅力にとりつかれちゃう場合もあると思います。

ある程度年齢がいってからコンテンポラリーを主体にして活動していくダンサーもいますが、

だいたいにおいて、ダンサーは若いある時期に、この「どの道に進むか」という選択をしているわけで、、、、

どのダンスのカテゴリーに進むにしても、プロフェッショナルの道は険しいですが、

こういう大きな決断をした人は、それなりに、大きく成長しているように感じます。

(まっすぐぶれなくひとつの方向を進んでいる人も素晴らしいと思います。)

強い意志力がある人は、外に発するものも強いから、

えてして、、舞台からそんな見えない何かが伝わってくるような気がするんですよね。

エドワード・ロックの作品を踊りたくて、LALALAヒューマンステップスに所属しているダンサーと、ナチョ・デュアトの指導を受けるようになって日が浅いマールイのダンサーではちょっとまだ、勝負にはならないというか、、、、、同じ土俵に立つには数年単位ですよね。

ナチョの舞踊言語に出会って、咀嚼して、完全に自在に操れるようになると、観客に訴えるものも強くなるんじゃないですかねえ。

そっち方面に才能が目覚めるダンサーも出てくるでしょうしね。

(まー、願わくば、ワタクシは彼らにクラシックの道を極めてほしいのが本音なんですけども、

せっかく「新しい舞踊言語」に出会えたのだから、彼らの可能性の広がりに水を差すようなことは、、、言えない、、、、ブツブツ。。。。

そして怪我しないように、それが一番の心配ね。。。。)

ナチョの作品を踊りたくて移籍したサラファーノフはどんな感じなんでしょうね。

ちょっと興味あります。

わたしの好みとして、どうしてもクラシック主体に観賞していますが、

それでも時々現代作品を観るチャンスはあります。

今でも忘れられないのは、フォーサイスの作品を踊ったシルヴィ・ギエムを観たときです。

なにがなんだかわからないけれども、凄まじいというか、一生忘れられないほどの衝撃を受けました。

ベジャール作品を踊るギエムは、もちろん凄いんですが、ある意味「想像できるすごさ」だったのですね。「ギエムはこんな感じだろう」という期待そのまま、素晴らしいパフォーマンスだったのですが、フォーサイスを踊ったときは、魂持ってかれちゃいました。

あの時は、同じガラでマイケル・ナンだったり、熊川哲也だったり、ダンステクニックとしては、彼らにしても、かなりの絶頂期だったダンサーも観たのですが、

いやはや。。。。

ギエムを観たら、すこーん、と彼らの踊り、抜け落ちちゃいましたもんね。

一緒に観に行った母とそのお友達とも、

「なんだかよくわからないけれども、ものすごいショックだった」

「フォーサイスを踊りたいダンサーの気持ち、わかったような気がするね」

「ダンサーだったら、誰もがあこがれるだろうね。でも誰でも躍らせてもらえるようなシロモノじゃないよね」

などと語り合った記憶があります。

なーんてなことを、オマール大好きさんのメールをいただいて、つらつら考えたのでした。

わたしも、ギエムのフォーサイスを観たとき「もう1回観たいけど、、、やっぱりいいや、げふん。。。。」という感じで、受け止めるのに精一杯だったなあ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )