先にご紹介した名和好子先生の

「きもの遊び」。

ゆるゆる着付けが魅力で、

「みなさん、キチキチに着すぎです。

まるで糊で固めたみたいに着ていらっしゃるけど、

あれ変ですよ」との言葉を何度も噛みしめる?

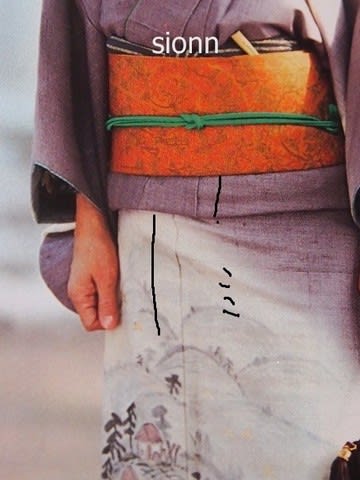

目を凝らして着付けのポイントを

見ていたら、

この方、着物の衽(おくみ)線が

合っていないんですね。

合わなくても特に気にしない

ということなのでしょうね。

不肖紫苑、最初に習った着付けの先生が

帝国ホテルで先生をなさっていた方のせいか、

結構うるさかった。

その後笹島先生の

「一人でできる着付け」(世界文化社)で

自学自習。

「衽合わせは布目を通してから~~」とか

結構詳しく説明してあったので、

「衽線は合わなくてはいけない」

と思いこんでいました。

ゆえに着付けが終わったあと、

上の線と下の線が合わないと、

無理やりずらして合わせたり~~(苦笑)。

衽線には苦労していました。

その結果、ほかの場所が~~、

ところが~~。

美容界の大御所名和先生、合ってない~~。

こちらも。

上半身ゆったり着たら、

下の線と合わなくても当然。

合うなら合うで良し、って感じ。

それに全部のきものがマイサイズではないので、

どうしてもズレは出るよね。

で、気になってほかの本を見てみました。

まずはやはりゆったり着付けの

上野淳美さんの

「日本のおしゃれ七十二候」(WAVE出版)

フォーマルでも合っていない。ほっ

ほかのきものももちろん~?

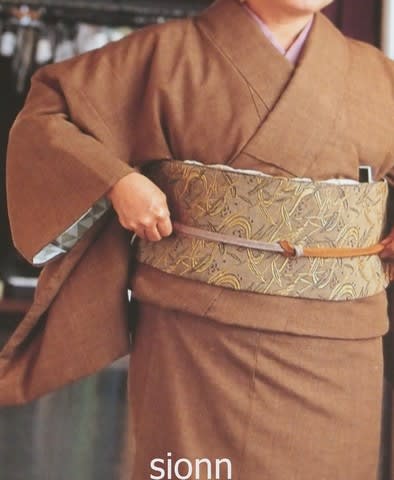

も一つ、今度はクロワッサンの

「着物の時間2」

こちらは大久保信子先生の着付け。

大久保先生は雑誌のきもの写真は

「無理してキチキチ着ているだけよ」

と着付けの講座に行ったときに仰っていたなあ。

「脇線は無理に脇に来なくていいの」と。

この衽線、まっすぐつながっていないのを発見?して

気が抜けた。

今さらかい。

衽線、無理に合わせなくていいなら、

ほんと、もっと楽に着られるのよね。

衽、無理に合わなくていいとなれば、

娘にも楽に教えられる。

よかった

この衽線の件で、

「自分を縛っていたのは自分だ」と気づいた。

最初に習った「刷り込み」って大きい。

頭では「ゆったりのほうがいい」と思いながら、

見た目、やはり気にして、いる、いたのね。

私のなかにもいる「自分きもの警察」

でも、皆さまの教えのお陰で、

どんどん着付け楽になります。

いつも応援ポチ

ありがとうございました。

励みになります。