1

今年(2020年)最初のブログで「2020年の計」のひとつとしてアップさせていた課題に「国鉄初めての電車・デ963をつくるぞ」というのを上げました。

その時ブログの巻末に「今年の車両工作の第一号はこのデ963という事になりそう」とか書いていたのですが、GWどころかいい加減5月も過ぎようというタイミングで「今年の車両工作の第1号とやら」を実行することになろうとは思いませんでした(大汗)

電車のペーパーキット、それも小さい割に手が掛かりそうなイメージが先行してしまい、ここまで持ち越していました。

ですがその間に例の肺炎騒動に伴う自宅蟄居状態の中みにちゅあーとを中心にペーパーキットのストラクチャーを大量生産を重ねる事になったことである程度肩慣らし(と言うか「多少下手でも我慢できるくそ度胸」w)がついてきたので、そろそろやってみるかという気になりました。

キットは以前紹介した通りIORI工房さんのペーパー車体キット。

これにアルモデルの簡易ダブルポールのキットとKATOのちび客車用動力ユニットを組み合わせます。

まあ、これに多少自分なりのアレンジを加えるかというところでしょうか。

実はこのキットの製作開始前のハードルとして「カラーリングをどうするか」というのがありました。

今回の参考に使った資料に1983年11月号の「模型とラジオ」の製作記事があるのですが、そこでのカラーリングの部分では「東京の交通博物館の模型では、車体はやや黄色みがかった濃緑色で、屋根と台車は黒」とありました。

これは国鉄吸収前の甲武鉄道のカラーリングの様ですが、一方でIORI工房の作例写真は国鉄色のブドウ色に赤帯という旧客カラー。

さてどっちにしようか迷うのにひと月、甲武仕様に決めたまではいいのですが記事にある「黄色みがかった濃緑色」とははて、どんな色か迷うのにGW明けまで掛けてしまいました(大汗)

実物を鉄博まで行って見てくればそれで解決なのですが、時節柄鉄博は休館状態の様ですし、そもそも感染リスクを承知で出かけるというのも間が抜けています。

さてどうしようかと思っていた折に思い出したのが数年前に鉄博で購入していた博物館所蔵の模型の写真集です。

国鉄最初の電車の模型ならカラー写真が掲載されているはず。

押し入れからパンフレットを引っ張り出してようやく色調を確認しました。

(鉄道博物館第5回コレクション展「模型でたどる鉄道史」P19より画像引用)

これだと戦車などで使うオリーブドラブとそれほど違わない印象。これならタミヤの塗料をそこいらの模型屋さんで買うのも容易です。

さっそく缶スプレーを入手しようやく工作は第一歩を踏み出しました(なんとまあ大仰な)

2

この電車、一見して路面電車に毛の生えたような形状ですが統括制御で連結運転が可能、ブレーキも手動より強力な空気圧ブレーキが採用され、モータ出力も路面電車の倍近い大出力を誇るなど現在のJR電車の機構をいち早く採用した本格的なデンシャの始祖ともいえる車両だそうです。

(最高速度では譲るのですが、当時の平均速度も実は今のJRの電車と大して変わらない)

ですから走りも路面電車を意識しない運転ができるわけでその意味でもレイアウト向けかもしれませんw

さて、今回のIORIさんのキットはペーパーを積層貼り付けした側板と仕切り板を組み合わせて強度を出し、デッキ部分もペーパー貼り合わせで表現するものです。

説明書によればあらかじめ裏からクリアラッカーを吹いて強度を確保してから組み立てるのが推奨されているのでまずそこから。

確かにクリアを吹いておけばペナペナ感はかなり少なくなります。

またこの車両はボディこそ濃緑色ですが運転席直後の妻板は木の地色そのままの茶色(これが結構アクセントになっています)なので組み立ててからの塗装は厄介と判断。

ある程度側板と妻板を貼り合わせてから各パーツごとに塗装をして組み立てに臨むことにしました。

ペーパーの貼り合わせゆえに、窓枠や雨どいのパーツは思いのほか細いのでクラフトボンドでははみだしが多くなりそうです。

なので、この部分はスプレー糊を使用。

他の組み立て(芋付け)は原則クラフトボンドです。

屋根板は3Dプリンタ製の屋根にペーパー製のダブルルーフ部と、ポールの架台を貼り合わせる工法。

屋根の組み立て自体は全工程の中で面倒な部分と言えますが、横から見るとダブルルーフの通風孔が開いているのが妙に細密感をそそります。

運転台前の窓が飛び出している独特な造形の前面もペーパー貼り合わせです。ヘッドライトは3Dプリンタ製ですがこれもあらかじめ塗装してから取り付けた方が無難なようです。

IORIさんのキットについては概ねこの通りなのですが問題はこの後に控えていました。

3

車体も一通り出来上がったので次はこの電車のハイライトともいえるダブルポール。

ここだけは別注でアルナインさんのパーツを購入して対処・・・まではよかったのですが。

実はこのダブルポールのパーツ、基本的にアルナインのキットのASSYという扱いらしく「組み立て説明書が分かりにくい(と言うかパッケージ貼付けの文章だけなので頭の中でイメージしにくい)」のです。

せめて組立図くらいはつけてほしかったですが、それが欲しければ同社の車体キットを買わなければならないのでしょうか(汗)

I

やむなく同社のHPの作例写真を参考にどうにか形はでっち上げましたが、今どきポールの機構を知っていて組み立てられるユーザーがそう多いとは思えないのでここばかりはどうにかしてほしいところです。

一方のKATOのちび客車動力ユニットは先日コアレスモータを搭載した改良品が出たばかり。これが出たので今回のキットを作る気になったと言うほどのインパクトがありました。

実際走りはスムーズそのもので今のところ文句はありません。

幸いと言いますかこのユニットはロハ5同様にバッファーが標準装備。これを赤く塗るだけでかなりいい雰囲気になります。

あとはデッキ部の手すりをカットすれば一応車体は載ります。

が、このユニットのウィークポイントは元々が「ユーレイの客車」なので足回りが二段リンクを付けた二軸貨車そのまんまであること。

いくら何でも落差がありすぎですが、ここで役に立ったのが鉄コレの二軸動力に付属していた台車枠パーツの余り。

これでも台車と動力の軸間距離が違うという問題が残るのですが多少は見た目が改善できます。

こちらは動力の軸箱部分をカット、台車枠も一部の突起をカットしてクリアボンドで貼り合わせるという安直なものです。

なお、真黒な台車枠はそのままでは目立たないのであらかじめウェザリングでさび色を軽く吹いておきました。

4

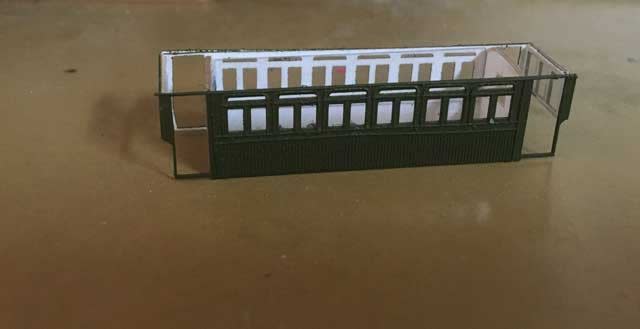

最前から紹介してきたてんやわんやの末、IORI工房のボディにKATOのコアレス動力を搭載した甲武鉄道ロハ5(みたいなもの)はどうにか形になりました。

既存の動力を転用する関係でどうしても実車よりぽっちゃりしたプロポーションになってしまいますが雰囲気的にはこれで十分と思います。

しかも走りは従来のポケットラインとは一線も二線も画すスムーズさ。

軽快電車らしい豪快かつスムーズな走りが堪能できました。

先日来街並み創生が著しいペーパーキットの木組みの街に混ぜ込んでみましたがこういう雰囲気のシーナリィに溶け込ませてもそれなりに様になってくれるのが嬉しい車両と言えます。

(科学教材社「模型とラジオ」83年11月号65Pより画像引用)

さて、前にも書いたように今回のロハ5(デ963)に関しては模型とラジオの製作法の記事が手元にあるのですが、ポールや台車枠を真鍮切り出しで製作する部分があるので、今後のバージョンアップの参考にできます。

(自分の工作力から言って、部材の製作の時点でかなり引っ掛かりそうですが)

この辺は今後の課題です。