国鉄初めての電車改め甲武鉄道ロハ5タイプの工作から

(鉄道博物館第5回コレクション展「模型でたどる鉄道史」P19より画像引用)

この電車、一見して路面電車に毛の生えたような形状ですが統括制御で連結運転が可能、ブレーキも手動より強力な空気圧ブレーキが採用され、モータ出力も路面電車の倍近い大出力を誇るなど現在のJR電車の機構をいち早く採用した本格的なデンシャの始祖ともいえる車両だそうです。

(最高速度では譲るのですが、当時の平均速度も実は今のJRの電車と大して変わらない)

ですから走りも路面電車を意識しない運転ができるわけでその意味でもレイアウト向けかもしれませんw

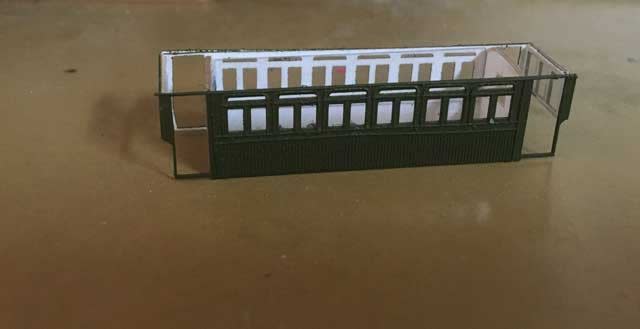

さて、今回のIORIさんのキットはペーパーを積層貼り付けした側板と仕切り板を組み合わせて強度を出し、デッキ部分もペーパー貼り合わせで表現するものです。

説明書によればあらかじめ裏からクリアラッカーを吹いて強度を確保してから組み立てるのが推奨されているのでまずそこから。

確かにクリアを吹いておけばペナペナ感はかなり少なくなります。

またこの車両はボディこそ濃緑色ですが運転席直後の妻板は木の地色そのままの茶色(これが結構アクセントになっています)なので組み立ててからの塗装は厄介と判断。

ある程度側板と妻板を貼り合わせてから各パーツごとに塗装をして組み立てに臨むことにしました。

ペーパーの貼り合わせゆえに、窓枠や雨どいのパーツは思いのほか細いのでクラフトボンドでははみだしが多くなりそうです。

なので、この部分はスプレー糊を使用。

他の組み立て(芋付け)は原則クラフトボンドです。

屋根板は3Dプリンタ製の屋根にペーパー製のダブルルーフ部と、ポールの架台を貼り合わせる工法。

屋根の組み立て自体は全工程の中で面倒な部分と言えますが、横から見るとダブルルーフの通風孔が開いているのが妙に細密感をそそります。

運転台前の窓が飛び出している独特な造形の前面もペーパー貼り合わせです。ヘッドライトは3Dプリンタ製ですがこれもあらかじめ塗装してから取り付けた方が無難なようです。

IORIさんのキットについては概ねこの通りなのですが問題はこの後に控えていました。

(この項続く)

(鉄道博物館第5回コレクション展「模型でたどる鉄道史」P19より画像引用)

この電車、一見して路面電車に毛の生えたような形状ですが統括制御で連結運転が可能、ブレーキも手動より強力な空気圧ブレーキが採用され、モータ出力も路面電車の倍近い大出力を誇るなど現在のJR電車の機構をいち早く採用した本格的なデンシャの始祖ともいえる車両だそうです。

(最高速度では譲るのですが、当時の平均速度も実は今のJRの電車と大して変わらない)

ですから走りも路面電車を意識しない運転ができるわけでその意味でもレイアウト向けかもしれませんw

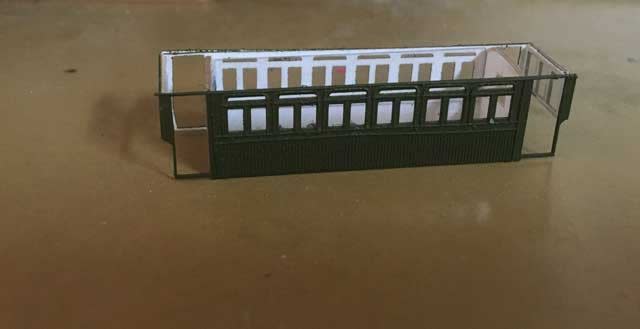

さて、今回のIORIさんのキットはペーパーを積層貼り付けした側板と仕切り板を組み合わせて強度を出し、デッキ部分もペーパー貼り合わせで表現するものです。

説明書によればあらかじめ裏からクリアラッカーを吹いて強度を確保してから組み立てるのが推奨されているのでまずそこから。

確かにクリアを吹いておけばペナペナ感はかなり少なくなります。

またこの車両はボディこそ濃緑色ですが運転席直後の妻板は木の地色そのままの茶色(これが結構アクセントになっています)なので組み立ててからの塗装は厄介と判断。

ある程度側板と妻板を貼り合わせてから各パーツごとに塗装をして組み立てに臨むことにしました。

ペーパーの貼り合わせゆえに、窓枠や雨どいのパーツは思いのほか細いのでクラフトボンドでははみだしが多くなりそうです。

なので、この部分はスプレー糊を使用。

他の組み立て(芋付け)は原則クラフトボンドです。

屋根板は3Dプリンタ製の屋根にペーパー製のダブルルーフ部と、ポールの架台を貼り合わせる工法。

屋根の組み立て自体は全工程の中で面倒な部分と言えますが、横から見るとダブルルーフの通風孔が開いているのが妙に細密感をそそります。

運転台前の窓が飛び出している独特な造形の前面もペーパー貼り合わせです。ヘッドライトは3Dプリンタ製ですがこれもあらかじめ塗装してから取り付けた方が無難なようです。

IORIさんのキットについては概ねこの通りなのですが問題はこの後に控えていました。

(この項続く)