個人的な「Nゲージ50周年」記念企画。実際には私の趣味歴を差し引いて40年分ですが(汗)

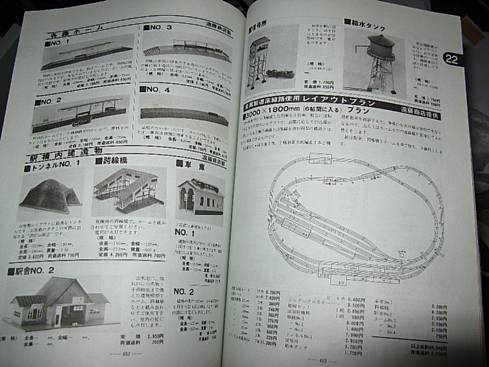

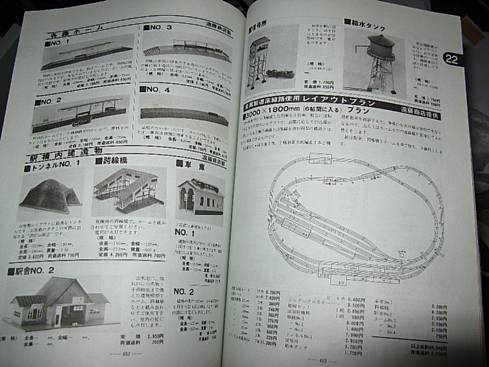

鉄道模型の趣味を始めようとしたときに私を誘ってくれた本の中の一冊に科学教材社の「工作ガイドブック」と言うのがあります。

この頃は「模型とラジオ」や「子供の科学」が鉄道模型の工作記事を定期的に掲載していた頃で本書も「模型とラジオ」の別冊と言う扱いで80年代初頭まで隔年で出ていた記憶があります。

(最後の方では「超銀河伝説・バイソン」のラインナップを掲載していたのが印象的でした。ガンプラ全盛の時期でしたが肝心の本家のラインナップが掲載されていなかったので余計印象に残った記憶があります)

これは言ってみれば「模型の総合カタログ」みたいなもので電子工作・RC飛行機からプラモデル・工具類に至るまで主要商品を網羅した本で、巻頭の注文書を使えばその商品の購入も出来るといったものでした。

(私が最初に買ったのは75年版でしたが、本自体が分解するほど読み込んだ関係で(笑)現存せず、後から入手した77年版が残っている状態です)

当然鉄道模型も当時全盛だった16番はもとよりNゲージやZゲージ、ライブスチームやプラモデルの蒸気機関車模型に至るまであらゆる製品が掲載されており見ているだけで圧倒される一冊です。

当時は子供だった私ですが時期がKATOのNゲージの存在を知り始めた頃で、鉄道模型をやってみたくてたまらなくなっていた折に本書の存在を知り、なけなしの小遣いをはたいて購入しました(当時で3000円近かった)

この本は単にラインナップを紹介するのみならず模型のプロトタイプについては簡単な解説も付いていたので一種の図鑑としての機能も有していました。そう考えると3000円も怱々高くなかった気もします。

最初に見て驚いたのは16番モデルの種類の充実振りと、Zゲージのシステム性の高さ(TOMIX登場以前のNゲージは全メーカー合わせてもシステム性とトータルでのラインナップの充実度はメルクリンのそれに劣っていました)でした。子供心にその華やかさに酔っ払い、これが我が物になったらどんなに楽しいかずいぶんと夢想したものです。

ところがそろばん片手(この辺りが時代を感じますが)に自分の欲しいものを計算してみたらいきなり絶句しました。

この当時ですら16番モデルはキットでも5桁価格が当たり前。天賞堂辺りの高級品ともなれば機関車一両が5万円に迫る勢いでした。まして線路や建物まで揃えるとなると大真面目に本物の自動車が買えそうな額になっていたのです。

(しかもこの頃はそれ程の高級機になると最小回転半径が半端じゃなくでかい事も知りませんした。実際に走らせようとすると6畳間をつぶすスペースが必要だと知ったなら尚更腰が引けたことでしょう)

Zゲージも状況はほぼ同じ。まして個人的になじみの無い欧州型ばかりのラインアップは大変な高嶺の花だったわけです。

それに対してNゲージの方は16番に比べるとラインアップが貧弱で(何しろ当時は特急型の電車すら出ていなかった)物理的な金額は高価とはいえ、16番やZゲージに比べればまだ安価で動力車ひとつとってもkatoのキハ20系かナインスケールの機関車などならどうにか小遣いを3ヶ月位貯めれば手が出そうでした。

結局これが私にNゲージを選択させるきっかけとなります。

それにしてもそろばん片手にコスト計算してゲージを選ぶなど今にして思えば趣味人の風上にも置けぬせこさではありました(笑)

それがTOMIX登場の約1年前の話です。

ところがこの直後の1976(昭和51)年くらいのタイミングでNゲージのラインナップは大きな変化を見せる事になります。

そのひとつが1975(昭和50)年夏頃のGMのストラクチャーでした。

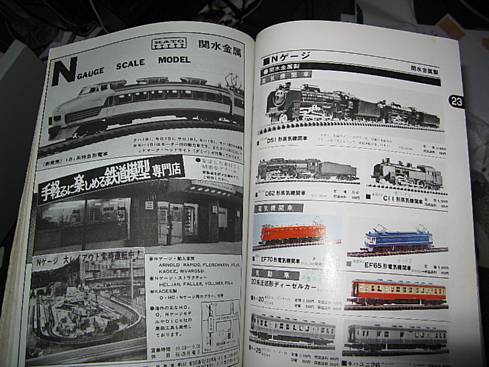

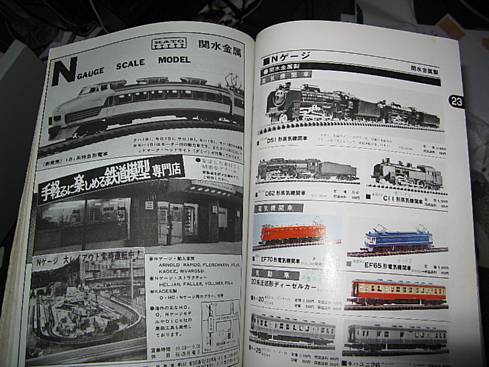

私がNゲージを始めた時期は車両メーカーが関水金属・トミー・グリーンマックスの三つしかなかった時期で(開始直後に学研が新幹線で参入しています)線路のシステムも大したラインアップはありませんでした(とはいえ、当時の関水のカタログにはダブルスリップがあった様に記憶していますが)

建造物に至っては私の田舎でも入手できたのはトミーナインスケールのアメリカ型建造物ばかりで折角入線したキハユニ26に似合うものが殆どなかったというのが現状でした。

そんな折、客車キットを多数リリースしていたグリーンマックスが日本型建造物キットを発売したというニュースは少なからず私を驚かせたものです。

何しろ当時の16番製品ですらプラレール一歩手前(と当時は感じていました)のトイライクな金属製建造物しかなかった頃に木造建造物のプラキットが安価に入手できると言うインパクトは大きい物がありました。

第一弾は信号所と詰所という地味ながら駅風景に欠かせないラインナップだった事もあり模型店に入荷したのを見ると早速飛びつきました。

早速組み立てたのですが、何しろそれまでプラモデルですら碌に組んだ事の無い学生が作っただけあって仕上がりについては大惨事レベルでした。それでも線路際に置くと何となく風景っぽい感じがして嬉しかったものでした。

そんな訳でこの2軒、捨てられもせずにそのまま取って置かれました。趣味の中断期間の20年間もそうです。

21世紀に入って(笑)ようやくレイアウト建設の機運が盛り上がった時、他の建物と共にこれらの詰所も故郷の物置からレイアウトの建設現場に移されました。所が当初のレイアウトは高架駅はあるものの詰所や信号所が配置しずらいセッティングだったため再びお蔵入り。

数年前に機関区風のセクションを組む段階になってようやく安住の地を見つけ出した次第です。

出来については移設に際してリペイントなども試みましたが、写真の通りの大惨事レベル(笑)です。しかし私にとっては記念建造物としての性格が非常に強いのでモジュール上に鎮座させています。

鉄道模型の趣味を始めようとしたときに私を誘ってくれた本の中の一冊に科学教材社の「工作ガイドブック」と言うのがあります。

この頃は「模型とラジオ」や「子供の科学」が鉄道模型の工作記事を定期的に掲載していた頃で本書も「模型とラジオ」の別冊と言う扱いで80年代初頭まで隔年で出ていた記憶があります。

(最後の方では「超銀河伝説・バイソン」のラインナップを掲載していたのが印象的でした。ガンプラ全盛の時期でしたが肝心の本家のラインナップが掲載されていなかったので余計印象に残った記憶があります)

これは言ってみれば「模型の総合カタログ」みたいなもので電子工作・RC飛行機からプラモデル・工具類に至るまで主要商品を網羅した本で、巻頭の注文書を使えばその商品の購入も出来るといったものでした。

(私が最初に買ったのは75年版でしたが、本自体が分解するほど読み込んだ関係で(笑)現存せず、後から入手した77年版が残っている状態です)

当然鉄道模型も当時全盛だった16番はもとよりNゲージやZゲージ、ライブスチームやプラモデルの蒸気機関車模型に至るまであらゆる製品が掲載されており見ているだけで圧倒される一冊です。

当時は子供だった私ですが時期がKATOのNゲージの存在を知り始めた頃で、鉄道模型をやってみたくてたまらなくなっていた折に本書の存在を知り、なけなしの小遣いをはたいて購入しました(当時で3000円近かった)

この本は単にラインナップを紹介するのみならず模型のプロトタイプについては簡単な解説も付いていたので一種の図鑑としての機能も有していました。そう考えると3000円も怱々高くなかった気もします。

最初に見て驚いたのは16番モデルの種類の充実振りと、Zゲージのシステム性の高さ(TOMIX登場以前のNゲージは全メーカー合わせてもシステム性とトータルでのラインナップの充実度はメルクリンのそれに劣っていました)でした。子供心にその華やかさに酔っ払い、これが我が物になったらどんなに楽しいかずいぶんと夢想したものです。

ところがそろばん片手(この辺りが時代を感じますが)に自分の欲しいものを計算してみたらいきなり絶句しました。

この当時ですら16番モデルはキットでも5桁価格が当たり前。天賞堂辺りの高級品ともなれば機関車一両が5万円に迫る勢いでした。まして線路や建物まで揃えるとなると大真面目に本物の自動車が買えそうな額になっていたのです。

(しかもこの頃はそれ程の高級機になると最小回転半径が半端じゃなくでかい事も知りませんした。実際に走らせようとすると6畳間をつぶすスペースが必要だと知ったなら尚更腰が引けたことでしょう)

Zゲージも状況はほぼ同じ。まして個人的になじみの無い欧州型ばかりのラインアップは大変な高嶺の花だったわけです。

それに対してNゲージの方は16番に比べるとラインアップが貧弱で(何しろ当時は特急型の電車すら出ていなかった)物理的な金額は高価とはいえ、16番やZゲージに比べればまだ安価で動力車ひとつとってもkatoのキハ20系かナインスケールの機関車などならどうにか小遣いを3ヶ月位貯めれば手が出そうでした。

結局これが私にNゲージを選択させるきっかけとなります。

それにしてもそろばん片手にコスト計算してゲージを選ぶなど今にして思えば趣味人の風上にも置けぬせこさではありました(笑)

それがTOMIX登場の約1年前の話です。

ところがこの直後の1976(昭和51)年くらいのタイミングでNゲージのラインナップは大きな変化を見せる事になります。

そのひとつが1975(昭和50)年夏頃のGMのストラクチャーでした。

私がNゲージを始めた時期は車両メーカーが関水金属・トミー・グリーンマックスの三つしかなかった時期で(開始直後に学研が新幹線で参入しています)線路のシステムも大したラインアップはありませんでした(とはいえ、当時の関水のカタログにはダブルスリップがあった様に記憶していますが)

建造物に至っては私の田舎でも入手できたのはトミーナインスケールのアメリカ型建造物ばかりで折角入線したキハユニ26に似合うものが殆どなかったというのが現状でした。

そんな折、客車キットを多数リリースしていたグリーンマックスが日本型建造物キットを発売したというニュースは少なからず私を驚かせたものです。

何しろ当時の16番製品ですらプラレール一歩手前(と当時は感じていました)のトイライクな金属製建造物しかなかった頃に木造建造物のプラキットが安価に入手できると言うインパクトは大きい物がありました。

第一弾は信号所と詰所という地味ながら駅風景に欠かせないラインナップだった事もあり模型店に入荷したのを見ると早速飛びつきました。

早速組み立てたのですが、何しろそれまでプラモデルですら碌に組んだ事の無い学生が作っただけあって仕上がりについては大惨事レベルでした。それでも線路際に置くと何となく風景っぽい感じがして嬉しかったものでした。

そんな訳でこの2軒、捨てられもせずにそのまま取って置かれました。趣味の中断期間の20年間もそうです。

21世紀に入って(笑)ようやくレイアウト建設の機運が盛り上がった時、他の建物と共にこれらの詰所も故郷の物置からレイアウトの建設現場に移されました。所が当初のレイアウトは高架駅はあるものの詰所や信号所が配置しずらいセッティングだったため再びお蔵入り。

数年前に機関区風のセクションを組む段階になってようやく安住の地を見つけ出した次第です。

出来については移設に際してリペイントなども試みましたが、写真の通りの大惨事レベル(笑)です。しかし私にとっては記念建造物としての性格が非常に強いのでモジュール上に鎮座させています。