赤の女王仮説(あかのじょおうかせつ、英: Red Queen's Hypothesis)は、進化に関する仮説の一つ。敵対的な関係にある種間での進化的軍拡競走と、生殖における有性生殖の利点という2つの異なる現象に関する説明である。

「赤の女王競争」や「赤の女王効果」などとも呼ばれる。リー・ヴァン・ヴェーレンによって1973年に提唱された。

「赤の女王」とはルイス・キャロルの小説『鏡の国のアリス』に登場する人物で、彼女が作中で発した「その場にとどまるためには、全力で走り続けなければならない(It takes all the running you can do, to keep in the same place.)」という台詞から、種・個体・遺伝子が生き残るためには進化し続けなければならないことの比喩として用いられている。

軍拡競争

生物学的な過程と国家間の軍拡競争の類似から着想された進化的な軍拡競走(もしくは軍拡競争)という表現は、リー・ヴァン・ヴェーレンによって初めて発表された(1973年)。

ヴァン・ヴェーレンは生物の分類の単位である科の平均絶滅率を地質学的期間にわたって調査し、そこから得られた絶滅の法則(1973年)を説明するために赤の女王仮説を提案した。

ヴァン・ヴェーレンは、科の生き残る可能性はその経過時間に関係なく、どんな科も絶滅する可能性はランダムであることを発見した。

例えば、ある種における改善は、それがどのようなものであってもその種に対する有利な選択を導くので、時間経過に従ってますます多くの有利な適応を身に付けるようになる。

それは、ある種における改善が、その種が多くの資源を獲得し、競争関係にある他種との生存競争での生き残りに、有利になることを示唆している。そして同時に、他種との競争で有利であり続けるための唯一の方法は、デザインの継続的な改善だけであることを示している(Heylighen, 2000)。

この効果のもっとも明白な一例は、捕食者と被食者の間の軍拡競走である(例えばVermeij, 1987)。

捕食者はよりよい攻撃方法(例えば、キツネがより速く走る)を開発することで、獲物をより多く獲得できる。同時に獲物はよりよい防御方法(例えば、ウサギが敏感な耳を持つ)を開発することで、より生き残りやすくなる。

生存競争に生き残るためには常に進化し続けることが必要であり、立ち止まるものは絶滅するという点で、赤の女王の台詞の通りなのである。

有性生殖は効率的か

性の二倍のコスト

オスとメスはつがうためにお互いを見つける必要があるが、これは性成熟した個体と出会っても半数とは交配できないことをしめす。

あるいは全ての個体がメスの場合よりも、繁殖効率は半分に低下する。無性生殖で増える生物と比べて、有性生殖は非効率的に見える。

これをメイナード=スミスは性の二倍のコストと呼んだ。雄が雌の子育てを手伝い、より多くの子を残せるならこの問題は解決する(あるいは二倍以下に軽減される)。しかし多くの動物ではオスは子育てをせず、資源を性選択へ振り分けることがある。したがって雄の二倍のコストと呼ばれることもある。

ほぼすべての脊椎動物が有性生殖を行うという事実は、組み替えが何らかの有利さをもたらしていると考えられる。従来は三つの説があった。

一つは、無性生殖ではある系列で有利な突然変異が起こったとしても、必ずしもそれを持った個体が生き延びるとは限らない。有性生殖であれば有利な変異を取り込むことができる。

ここから、同じ種に属する生物が共同で利用可能な遺伝子プールと言う概念が生まれる。

二つ目は、ある種の遺伝子は別の遺伝子とペアを形成することで有利さを発揮することがあるが、有性生殖は遺伝子の混ぜ合わせ作業なので、そのような有利な遺伝子のペアが出現する可能性を増加させる。

ただしその組み合わせは一代限りで、次の世代には失われてしまう。

またどちらの説も有利な遺伝子だけでなく、不利な遺伝子を集める効果もあり、単純に利点と見なすことはできない。

第三に、多様な遺伝子のセットを持つ子孫を作り出すことは子孫の適応力を高めることができる。

しかし安定した環境では遺伝的多様性が必ずしも高い適応度をもたらすとは限らない。

仮に、遠い子孫にとっては(環境の激変などで)遺伝的多様性が有利になるとしても、短期的な利益がないのならそのような形質は進化しないはずである。

有性生殖における赤の女王

W.D.ハミルトンは1980年から90年にかけて、M・ズック、I・イーシェル、J・シーゲル、R・アクセルロッドらと共に、遺伝的多様性が適応や進化の速度を向上させるという従来の説を種の利益論法だと批判し、多くの生物で遺伝的多型が保持されているのは多型を支持するような選択圧が常に働いているためで、その選択圧をもたらす者は寄生者であると主張した。

種やその他の集団レベルにおける進化を認めてきた古典的な理論とは対照的に、赤の女王効果は遺伝子レベルでの有性生殖の利点を説明することが可能である。

サイエンスライターのマット・リドレーは、1995年の著書『赤の女王』の中で、有性生殖の適応的な利点についてのこれらの議論をまとめ、ヴァン・ヴェーレンから借用した「赤の女王」の名を当てた。

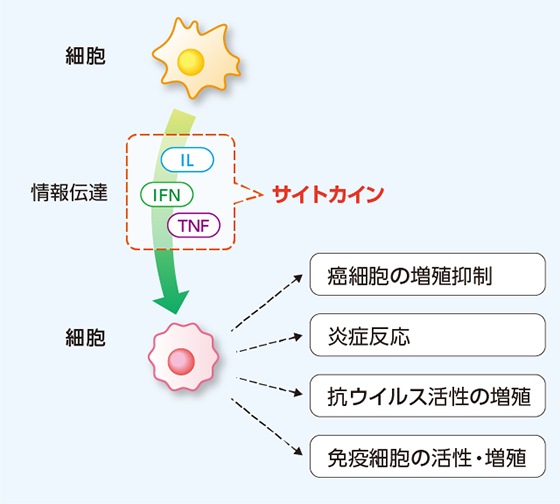

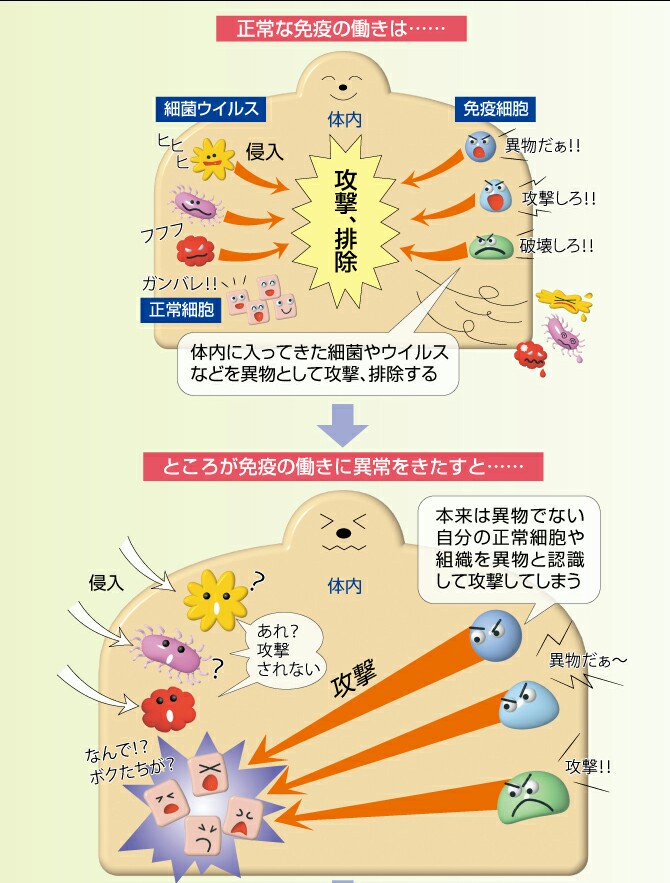

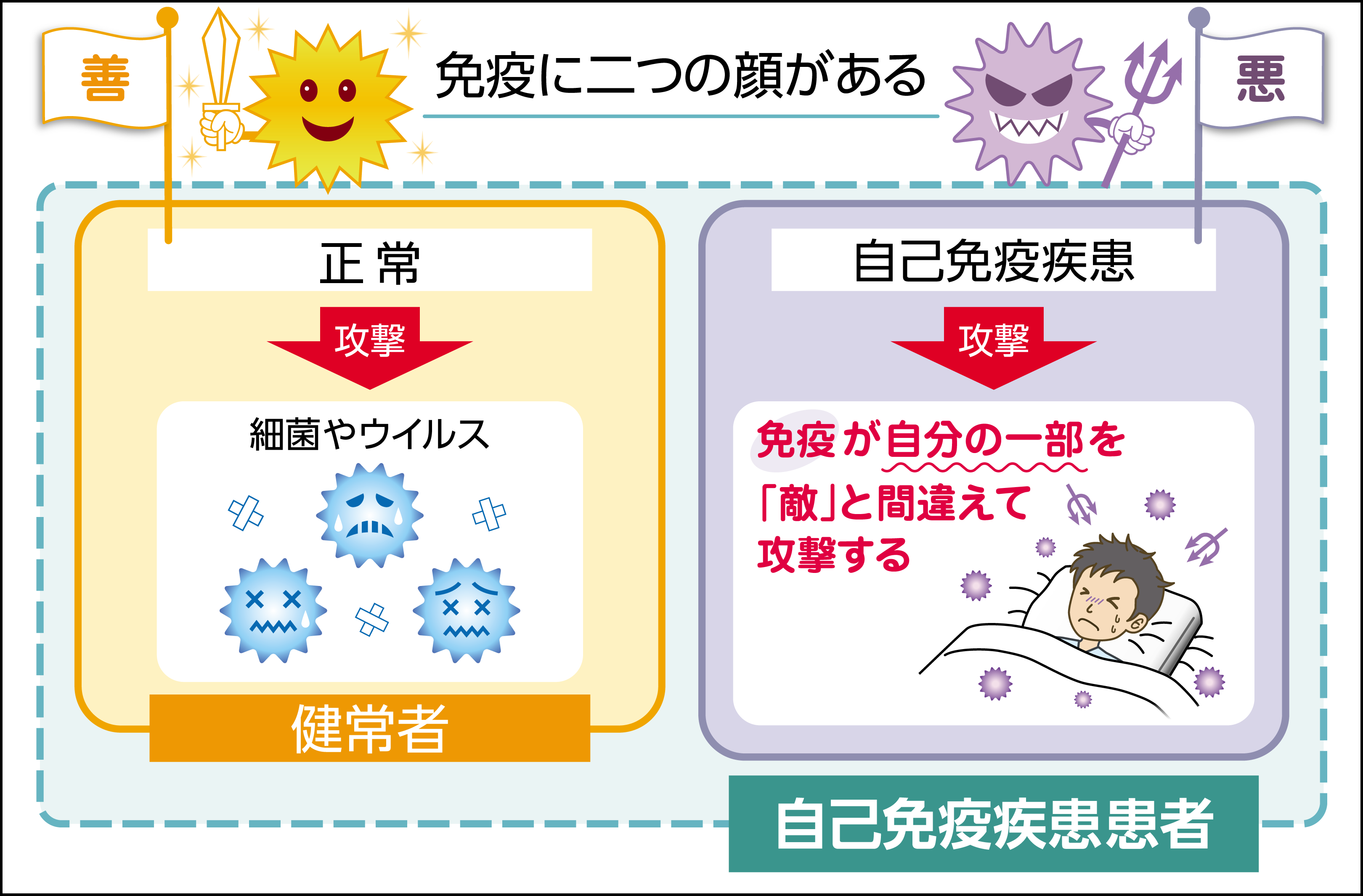

有性生殖の有利さは、常に変化するような環境に棲む生物で発揮される。有性生殖する生物にそのような環境の変化をもたらす者は寄生者(寄生虫、ウイルス、細菌など)と考えられる。

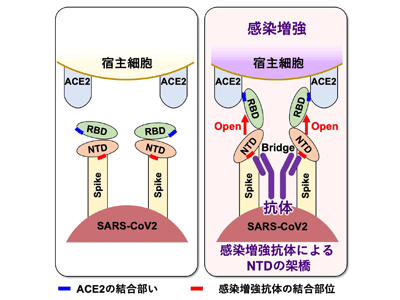

寄生者と宿主の間での恒常的な軍拡競争において、この具体例が確認できる。一般に寄生者はその寿命の短さにより、より速く進化する。

そのような寄生者の進化は、宿主に対する攻撃方法の多様化を招く(つまり、宿主にとって環境が変化する)。

このような場合、有性生殖による組み替えで常に遺伝子を混ぜ合わせ短期間で集団の遺伝的多様性を増加させ続けることは、寄生者の大規模な侵略を止める効果を果たすと考えられる。

実際、ボトルネック効果などによって遺伝的多様性が失われた個体群は感染症に弱いことがわかっている。

通常分裂(無性生殖の一つ)を行う生物(ゾウリムシや大腸菌など)でも環境によっては接合(有性生殖の一つ)によって遺伝子を混ぜ合わせることは可能である。

すなわち寄生者との間で周期的な軍拡競争を行っている生物では、性が寄生者に対する抵抗性を維持するための仕組みであると考えられる。

赤の女王仮説は性の起源を説明する理論ではなく、性が維持されるメリットの一つを説明する理論である。

ただし、よく見逃されるが、この理論は「性(遺伝子の定期的な交換)」の存在はよく説明しているものの、雌雄の存在は説明していないことに注意を払う必要がある。上記の性の2倍のコスト、つまり繁殖に限定的な関与しかない「雄」の存在を説明するものではない。

ちなみに、雌雄別が主流となっている生物群は動物のみであり、他の生物群では雌雄同体(同一個体が大小2種類の配偶子をつくる)ないしは性差がない(配偶子の大きさがほとんど変わらない)が主流である。