▼内容は頭で分かっていても、本当に実践するとなると、いかに大変かだ。

▼努力の歩みが止まった瞬間から、人生は後退する。

生涯にわたり道を求め挑戦し続ける人に行き詰まりはない。

▼私達の運命を決めるのは民衆の結合した声-ルーズベルト夫人

(アナ・エレノア・ルーズベルトは、アメリカ合衆国第32代大統領フランクリン・ルーズベルトの妻、アメリカ国連代表、婦人運動家、文筆家)

▼誰でもない、あなた自身が未来を変える主役だ。

自らの心の中に無力感や諦めを打ち破る<挑戦>の強い意志。

▼被災地では苦難をばねに、自身の使命の道を力強く歩む人もいる。

▼これまで支えられた側が、次は支える立場に。

▼克服すべき多くの課題に挑戦し続ける人がいる。

▼心の財産(たから)は壊されない。

人間学の問題でもある。

人間学は、一般に「人間とは何か?」「人間の本質とは何か」という問いに哲学的な思考と実証的な調査で答えようとする学問である。

イマヌエル・カントは、この「人間学」の立場を明確にした代表的な哲学者でもある。

カントは、哲学には、「わたしは何を知ることができるのだろうか」「わたしは何をすべきなのであろうか」

「わたしは何を望むのがよいのだろうか」、

「人間とは何だろうか」という4つの問題に対応する4つの分野があるとした上で、最後の問題について研究する学を「人間学」であるとした。

高坂正顕は、カント哲学の全体を人間学の大系であるとしており、以後、カントは「人間学」を自身の哲学の根本のひとつにしていたという見方がされるようになった。

自分を幸福にするのは、他人ではない。

自己自身の一念である。

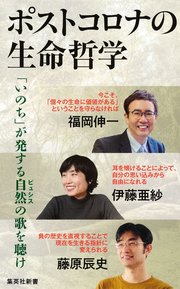

自らの生命を開く生命哲学である。

生命哲学:生命の本質,起源,未来についての哲学的考察を行う。

人間の生命のあり方や、人間と人間以外の生命との関わりについて、哲学的に考察する営みのことである。