厚生労働省は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の負担軽減策として、業務範囲の明確化や研修の充実に向けた議論に着手した。 有識者会議で課題を話し合い、秋ごろに中間整理をまとめる。 ケアマネを巡っては、利用者や家族が雑務を頼む「何でも屋」になっている実態も指摘されている。

同省は中間整理を踏まえ、介護保険制度の改正や運用改善を目指す。 ケアマネは、介護保険法に基づき都道府県が認定する資格。

ケアマネの負担軽減へ“なんでも丸投げ”を是正 厚労省方針 市町村主体で支援体制を検討

厚生労働省は7日、担い手不足をはじめとするケアマネジメントの様々な課題を話し合う検討会を開催し、これまでの議論をまとめた「中間整理」の素案を提示した。【Joint編集部】

【田中紘太】広がったケアマネの業務範囲、負担軽減は実現するか 市町村主体の地域課題の検討がカギ!

◆ 業務のあり方について

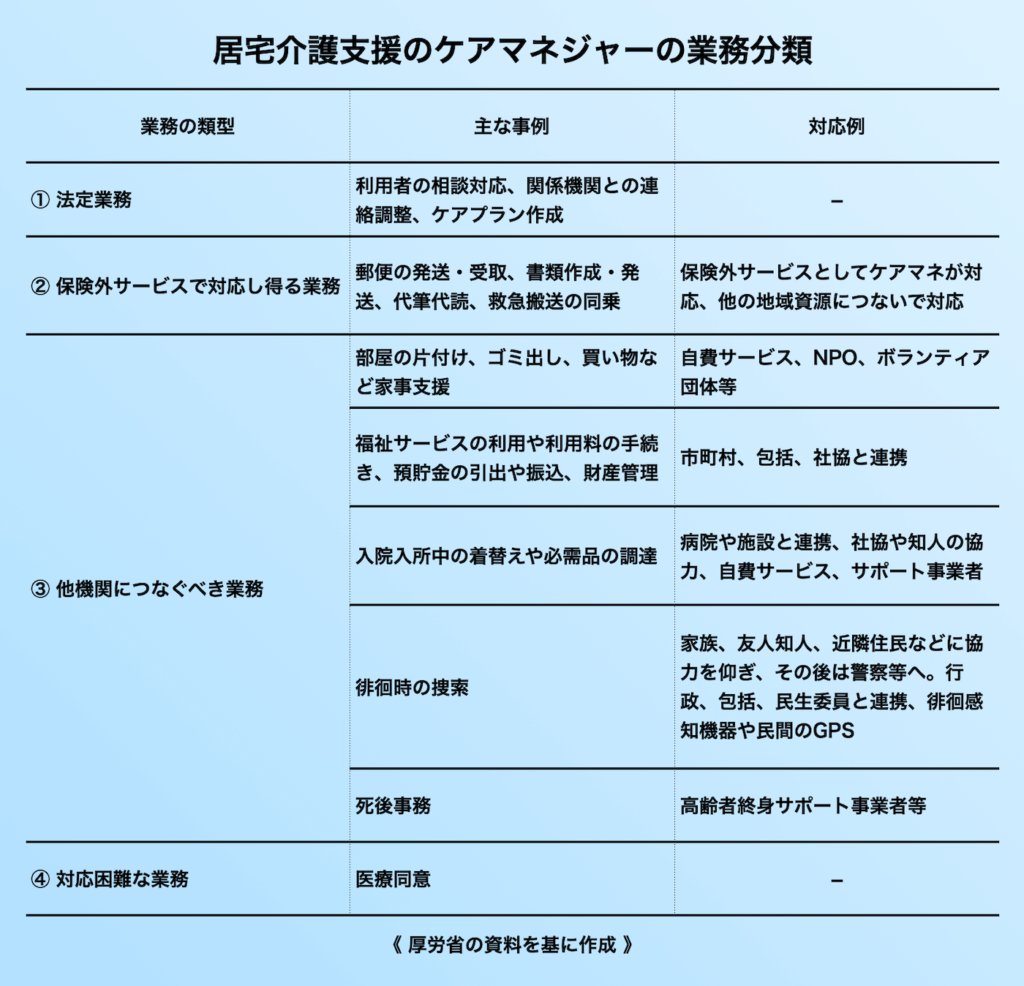

居宅介護支援のケアマネジャーが現に実施している業務について、今回の素案では、

①法定業務

②保険外サービスとして対応し得る業務

③他機関につなぐべき業務

④対応困難な業務

の4つに分類されました。詳細は表の通りです。

また素案には、こうした業務分類について次のように記載されています。

■ 中間整理素案(たたき台)のポイント

◯ 上記②や③の業務については、地域の多様な主体が役割を担うことが考えられる。また、民間の事業者がサービスを提供しているケースもあるところ、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の周知も含め、こうしたサービスを安心して活用できる環境を整備することが重要。

◯ 利用者、家族、関係職種、市町村の共通認識づくり、理解の促進が必要。国や関係団体を中心として、関係者の啓発を行っていくことも重要。

◯ 法定業務以外の業務については、基本的に市町村が主体となって関係者を含めて協議し、必要に応じて社会資源の創出を図るなど、利用者への支援が途切れることのないよう、地域の課題として対応すべき。その際、地域の実情に応じた対応ができるよう幅広く関係者の意見を聞いて検討することが適当。

※ 分かりやすさの観点から、Joint編集部が一部修正・編集。

今回の素案では、法定業務と法定外業務とがしっかり分類されました。この点は前進と言えるのではないでしょうか。

法定業務は運営基準で位置付けられており、ケアマネジャーが必ず対応しなければならない業務、質の向上に努めるべき業務となります。一方の法定外業務は、必ずしもケアマネジャーが対応しなくてもよい業務、他機関につなぐべき業務を指します。

法定外業務の②保険外サービスとして対応し得る業務には、書類の作成・発送や代筆・代読なども含まれています。実際に対応したことのあるケアマネジャーも少なくないことでしょう。もっとも、今は書類の作成料などを徴収しているケアマネジャーはほとんどいません。

ただ今後は、ケアマネジャーが利用者の手続きの代行などを行うにあたって、1通いくら、1回いくら、1時間いくら、といった料金を設定する方法も選択しやすくなります。その際は、契約書・重要事項説明書などに記載しておくことも重要になるでしょう。

③他機関につなぐべき業務については、例えば部屋の片付けやゴミ出し、買い物といった生活支援サービスなどが例示されています。自費サービスは居宅介護支援事業所が担うべきか、あるいは訪問介護事業所が担うべきか解釈が分かれますが、今後はケアマネジャーが料金を徴収するケースが増えてくるかもしれません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます