2日間の休暇がもらえた。そこで、家族と過ごすことにした。

何をして過ごすか、家族からは特にリクエストもなかったので、みんなで「掃除」をすることにした。

まずは、ゴミ出し。ゴミ袋10袋分くらい出した。それだけでもほぼ1日かかった。

かなりすっきりした。

あとは、必要なものだけを取り出しやすいところに戻す。

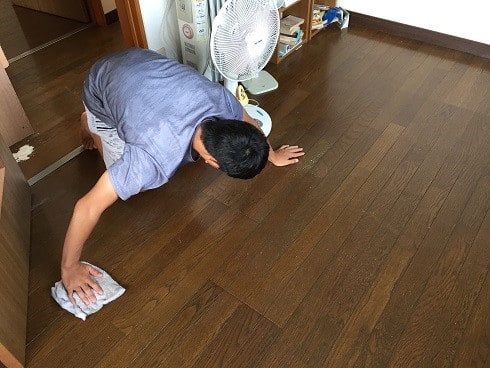

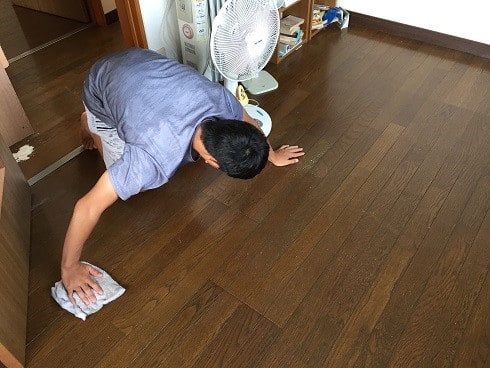

そして、固く絞ったぞうきんで拭き上げていく。

休暇だから、小旅行に行っても良かったのだけれども、掃除の方が家族で過ごすいい夏の思い出になると考えた。

家族の連帯にには、大きく分けて2種類あると考えている。

旅行や外食、買い物などは、「消費的」連帯である。これはこれで楽しい。

もう一つは、

一緒に掃除をする。食事を作る。家具を作る。等は、「生産的」連帯である。

あまり楽しくないときもあるが、これは思い出に残ることが多い。少なくとも自分は思い出に残っている。

(これらの連帯の中間的なものもあるだろう)

残り少ない夏休み、「消費的」連帯もいいけれども、「生産的」連帯もおすすめである。

何をして過ごすか、家族からは特にリクエストもなかったので、みんなで「掃除」をすることにした。

まずは、ゴミ出し。ゴミ袋10袋分くらい出した。それだけでもほぼ1日かかった。

かなりすっきりした。

あとは、必要なものだけを取り出しやすいところに戻す。

そして、固く絞ったぞうきんで拭き上げていく。

休暇だから、小旅行に行っても良かったのだけれども、掃除の方が家族で過ごすいい夏の思い出になると考えた。

家族の連帯にには、大きく分けて2種類あると考えている。

旅行や外食、買い物などは、「消費的」連帯である。これはこれで楽しい。

もう一つは、

一緒に掃除をする。食事を作る。家具を作る。等は、「生産的」連帯である。

あまり楽しくないときもあるが、これは思い出に残ることが多い。少なくとも自分は思い出に残っている。

(これらの連帯の中間的なものもあるだろう)

残り少ない夏休み、「消費的」連帯もいいけれども、「生産的」連帯もおすすめである。