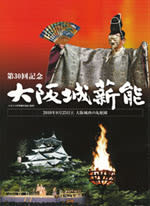

第30回記念

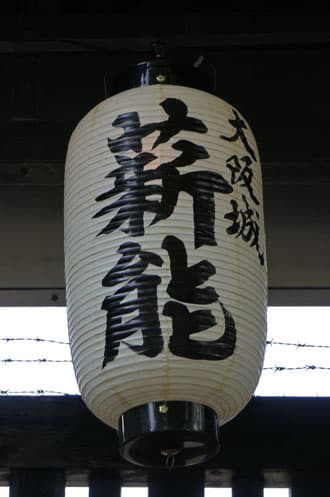

大阪城薪能

以前から見たい聴きたいと思っていた『翁』と『安宅』が、今年の大阪城薪能の演目として選ばれた。

能楽初心者のわたしは、上二演目とも、まだ楽しんだことが無かった。

『三番叟』と『神歌』の好きな私だが、『翁』の進行がピンとこなかった。

色々調べてはいたがもう一つしっかりわからないので、珍しく番付(パンフレット)を購入。

何を隠そうわたしは歌舞伎などでは番付を買ったことが無い。

もとめて良かった。

大阪城薪能の番付は、初心者のわたしにも分かりやすい。

『翁』の進行が手厚く説明されている。

この本で、やっと『翁』のガードラインが把握できた。

よかったよかった!

『翁』は面箱持ちがシテの前に行き面を箱の裏にのせる。

緊張した他面持ち。

会場に緊迫感が走る。

やはり、これは神事だと感じた。

白面から赤面に変わる。

翁の舞い、『神歌』【とうとうたらり たらりら たらりあがり ららりとう】の言葉

三番叟の動きや声。

全体を通して興味深い『翁』は、今後のわたしの課題の一つにしたい。

『安宅』は歌舞伎でいえば『勧進帳』

歌舞伎ではなじみの『勧進帳』

元となる能楽『安宅』を見聞きするのは、わたしの夢の一つだった。

歌舞伎と比較しながら見た『安宅』

同じところもあり、また 違うところもあった。

全体に考えて芝居では細やかなところを膨らませていた。

例えば、酒を一献また一献、しまいには徳利を開けるところ何ぞは、歌舞伎の方がおもしろい。

能楽はかいつまんで大切なところを強調している感じがした。

能楽では作り山伏総勢十二人、歌舞伎では五人。

立ち位地も違うし構図も違う。

何もかもは初めての能楽『安宅』

この舞台は一生忘れることは無いだろう。

そして今後 歌舞伎『勧進帳』を見る度に、大阪城の薪の燃え上がる炎を思い浮かべることであろう。

そんな薪能だった。

最後までおつきあい下さいまして、感謝申し上げます。

今回も記録のみにて失礼致します。

2010年8月25日 大阪城西の丸庭園にて

演目

能 『翁』

狂言 『貰聟』 (もらいむこ)

能 『安宅』 (歌舞伎でいう『勧進帳』)