9月11日(金)、曇り。

今日は晴れそう。

ーーーー

日本列島。

台風18号が過ぎて、昨日の大雨。

北関東から東北地方。

大雨警報。

報道で見る洪水、惨状の凄さ。

床上浸水、土砂崩れ。

被害に遭われた方は、数十万人以上。

自然の凄さ。

他人事とは思えない。

亡くなった方も多数。

何とも申し上げようもなく。

ーーーー

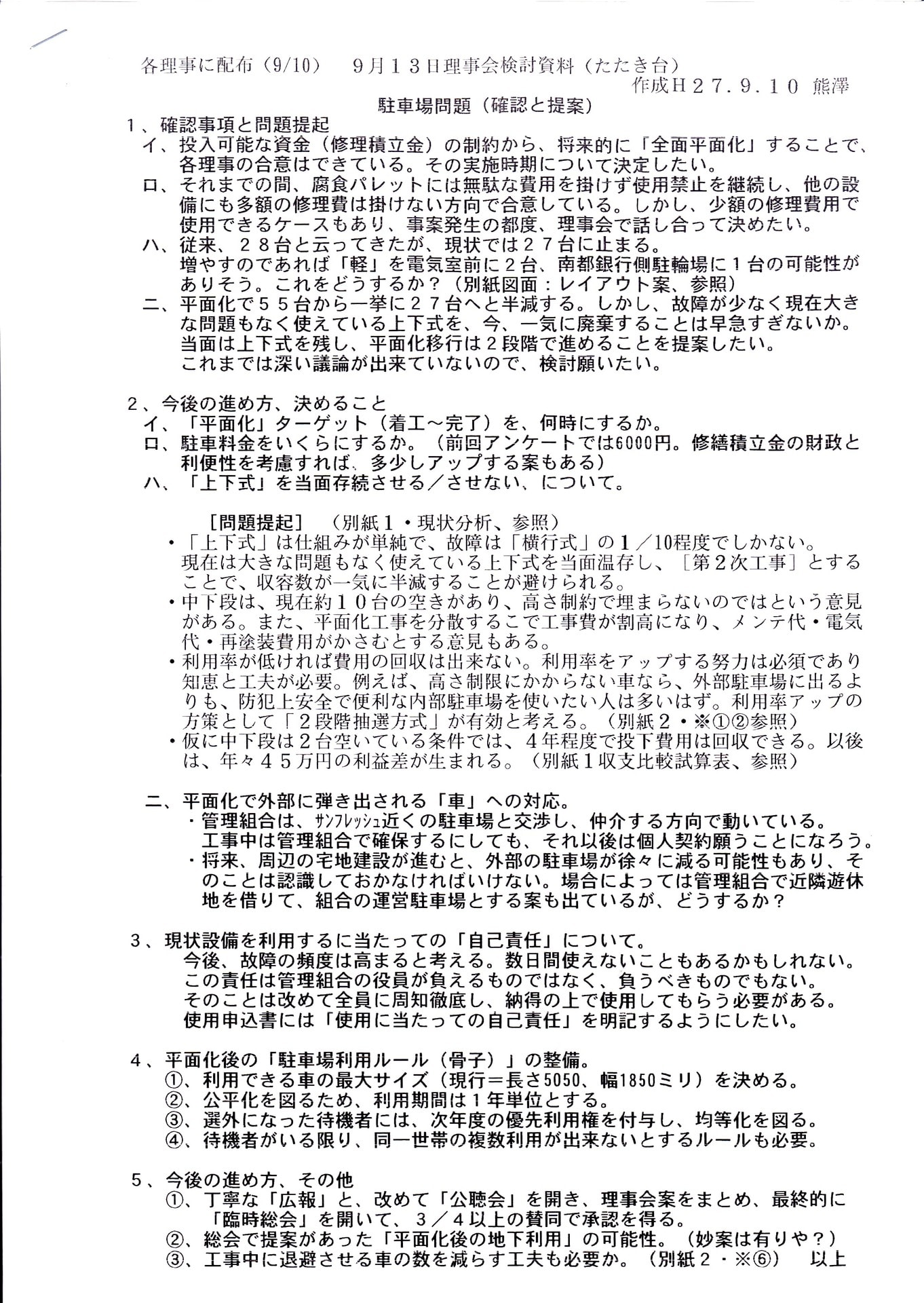

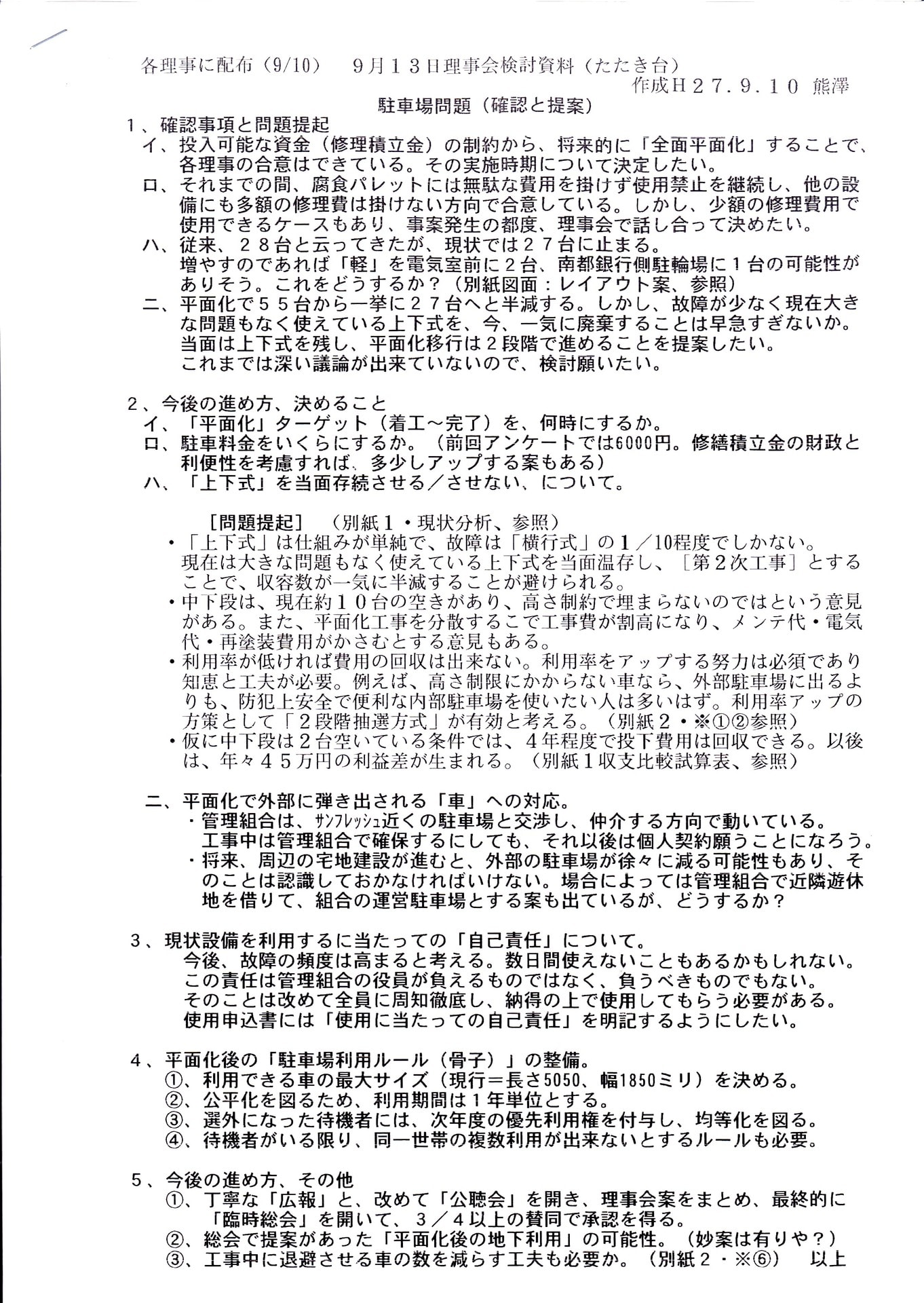

このところ、2週間近くワープロで資料作成。

日常、色々な問題があります。

書き直しては書き直してはは20回以上。

書き足らないことは無いか。

数字の間違いは無いか。

表現を変えるとどうか。

くどさ、誤字脱字は。

で、一応終了。

こんな感じ。

同じような問題は、世間でもあると思います。

今日は晴れそう。

ーーーー

日本列島。

台風18号が過ぎて、昨日の大雨。

北関東から東北地方。

大雨警報。

報道で見る洪水、惨状の凄さ。

床上浸水、土砂崩れ。

被害に遭われた方は、数十万人以上。

自然の凄さ。

他人事とは思えない。

亡くなった方も多数。

何とも申し上げようもなく。

ーーーー

このところ、2週間近くワープロで資料作成。

日常、色々な問題があります。

書き直しては書き直してはは20回以上。

書き足らないことは無いか。

数字の間違いは無いか。

表現を変えるとどうか。

くどさ、誤字脱字は。

で、一応終了。

こんな感じ。

同じような問題は、世間でもあると思います。

9月10日(木)、曇り。

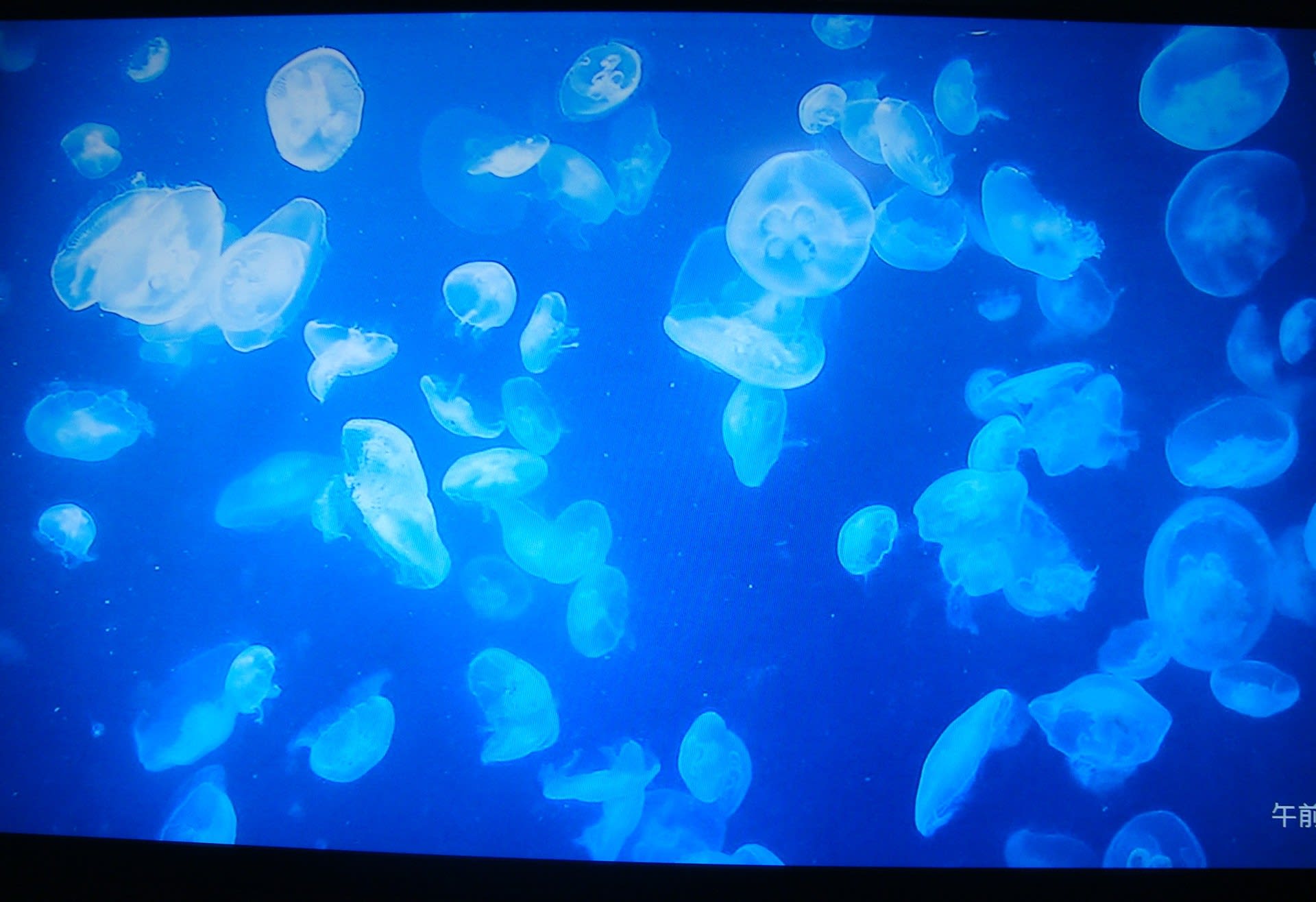

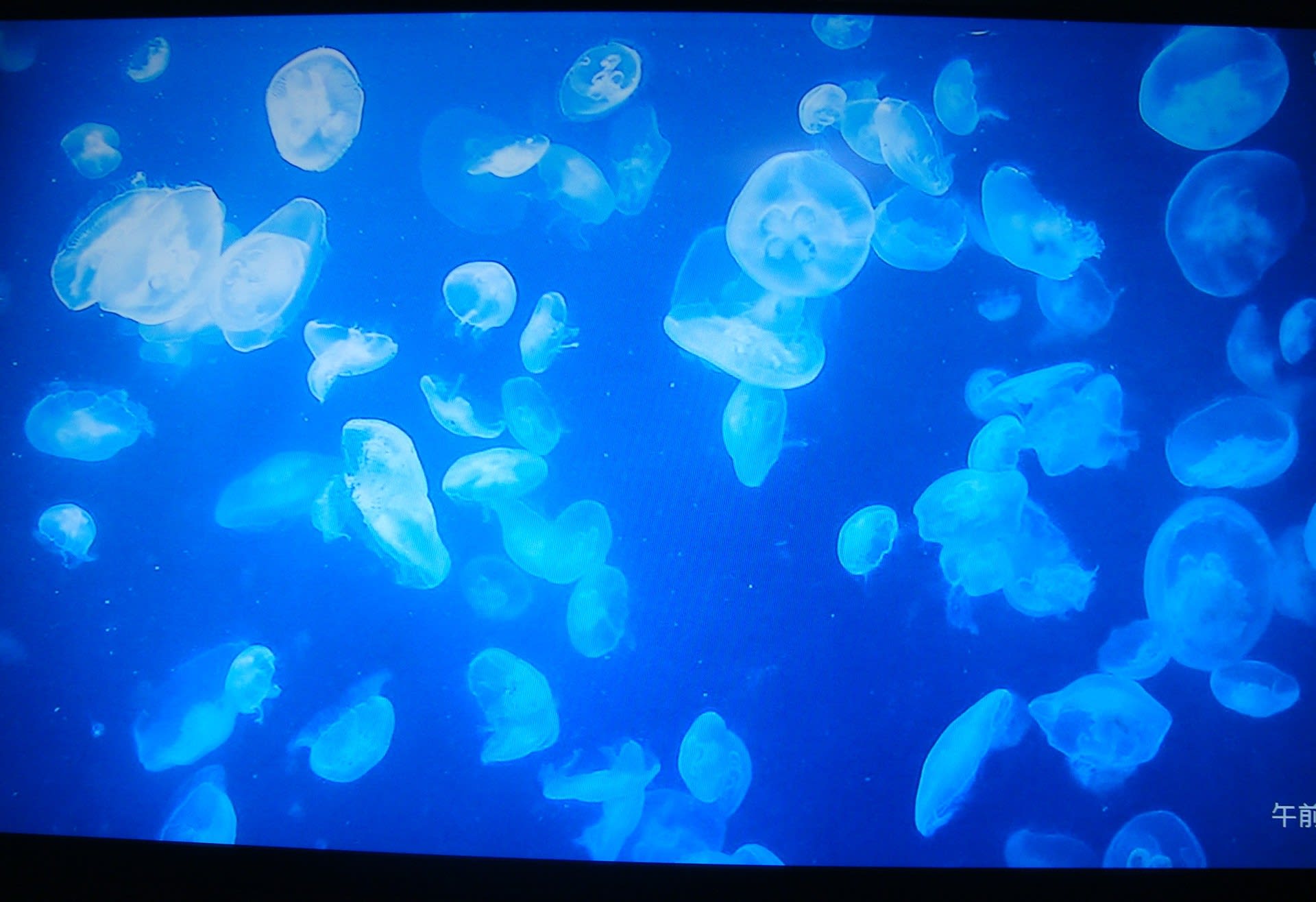

例によって眼が覚めると、テレビは老朽化した水族館の話。

館長は、村上さん。

否、正しく言えば、旧館長の村上さん。

その村上さんの話。

そして、倒産寸前の水族館の話。

ひと頃、多かった入場者数は、右肩下がり。

年間の入場者は、とうとう10万人を切った。

珍しい魚を入れても、ラッコショウを始めても、客の反応は無い。

そして9万人。

いよいよ倒産が迫ろうとしていた。

水族館の建物の耐久は、20年。

雨洩りもして、優に、ソレを超えている。

全てが、ボロボロだった。

人も、管内も暗かった、

1日の入場者が二人だけの日もあった。

そんなある時、水槽にクラゲが湧いた。

何かについていたクラゲの卵が思いもかけず孵化したのである。

余り動きは無いクラゲ。

そのまま水槽に入れておいた。

すると、お客がじっと立ち止まる。

村上さんは、ピンと来た。

だが、クラゲの繁殖は難しい。

寿命は半年と、短い。

奥泉さんを、クラゲ担当にした。

奥泉さんは、研究にのめり込んだ。

ある時、古い友人が昔、クラゲを食べたを話した。

村上さんはピンと来た。

部下に、クラゲ料理研究を命じた。

やがて開いた「水族館でクラゲを食う会」に50人が集まった。

翌日の各紙には、大きい記事。

やがて、入場者は右肩上がり。

今は、クラゲにかけては世界一。

ギネスにも。

10年前に倒産寸前の水族館が復活したお話し。

諦めてはいけないとのお話でした。

因みに、加茂水族館は、山形県鶴岡市。

退役した村上さん。

今は、後ろの海で、釣り三昧。

以上。

例によって眼が覚めると、テレビは老朽化した水族館の話。

館長は、村上さん。

否、正しく言えば、旧館長の村上さん。

その村上さんの話。

そして、倒産寸前の水族館の話。

ひと頃、多かった入場者数は、右肩下がり。

年間の入場者は、とうとう10万人を切った。

珍しい魚を入れても、ラッコショウを始めても、客の反応は無い。

そして9万人。

いよいよ倒産が迫ろうとしていた。

水族館の建物の耐久は、20年。

雨洩りもして、優に、ソレを超えている。

全てが、ボロボロだった。

人も、管内も暗かった、

1日の入場者が二人だけの日もあった。

そんなある時、水槽にクラゲが湧いた。

何かについていたクラゲの卵が思いもかけず孵化したのである。

余り動きは無いクラゲ。

そのまま水槽に入れておいた。

すると、お客がじっと立ち止まる。

村上さんは、ピンと来た。

だが、クラゲの繁殖は難しい。

寿命は半年と、短い。

奥泉さんを、クラゲ担当にした。

奥泉さんは、研究にのめり込んだ。

ある時、古い友人が昔、クラゲを食べたを話した。

村上さんはピンと来た。

部下に、クラゲ料理研究を命じた。

やがて開いた「水族館でクラゲを食う会」に50人が集まった。

翌日の各紙には、大きい記事。

やがて、入場者は右肩上がり。

今は、クラゲにかけては世界一。

ギネスにも。

10年前に倒産寸前の水族館が復活したお話し。

諦めてはいけないとのお話でした。

因みに、加茂水族館は、山形県鶴岡市。

退役した村上さん。

今は、後ろの海で、釣り三昧。

以上。

9月8日(月)、曇り時々雨。

雨がちな一日でした。

ーーーー

サッカー、ワールドカップ二次予選。

始まる前に、いつの間にか眠り。

目覚めたのは、最終盤。

アデッショナルタイム直前。

点数表示は6-0。

香川、森重、岡崎、本田の4人がゴール。

香川と岡崎は2点。

やがてホイッスル。

みんなの笑顔。

久しぶりの笑顔でした。

これだけ書いて、また寝ます。

では、お休みなさい。

雨がちな一日でした。

ーーーー

サッカー、ワールドカップ二次予選。

始まる前に、いつの間にか眠り。

目覚めたのは、最終盤。

アデッショナルタイム直前。

点数表示は6-0。

香川、森重、岡崎、本田の4人がゴール。

香川と岡崎は2点。

やがてホイッスル。

みんなの笑顔。

久しぶりの笑顔でした。

これだけ書いて、また寝ます。

では、お休みなさい。

9月7日(月)、曇り。

昨日は、曇りから雨。

不安定な天気でした。

今日はどうかな。

夜中の虫の声。

今日も、静か。

昨日も、静か。

天気と関係があるのでしょうか。

ーーーー

U-18。

負けた。

残念だが、良くやった。

勝負は時の運。また頑張って。

ーーー

近作の「無双」。

出来上がりが遅くなってしまいました。

ーーーー

名古屋行き。

予定が1週間伸びて、今週かと。

昨日は、曇りから雨。

不安定な天気でした。

今日はどうかな。

夜中の虫の声。

今日も、静か。

昨日も、静か。

天気と関係があるのでしょうか。

ーーーー

U-18。

負けた。

残念だが、良くやった。

勝負は時の運。また頑張って。

ーーー

近作の「無双」。

出来上がりが遅くなってしまいました。

ーーーー

名古屋行き。

予定が1週間伸びて、今週かと。

9月6日(日)、曇り。

1週間は矢の如し。

若い頃、どうだったかな。

以前はもう少しゆっくりと巡ったような。

でも、同じ168時間です。

皆さんはどうですか。

ーーーー

世界の野球、u-18大会。

ニュースでしか見ていませんが、日本は素晴らしい進撃。

昨日は、強豪?キューバに9対0。

これまで、5戦全勝。

得点の合計は、35点。

対して失点は1点。

歌の文句に、「ナンでこんなに可愛いのかヨ」。

高校生のみなさん。

「ナンでこんなに強いのかヨ・・」。

今日は決勝。

今晩はテレビ中継。

見ようかな。

ーーーー

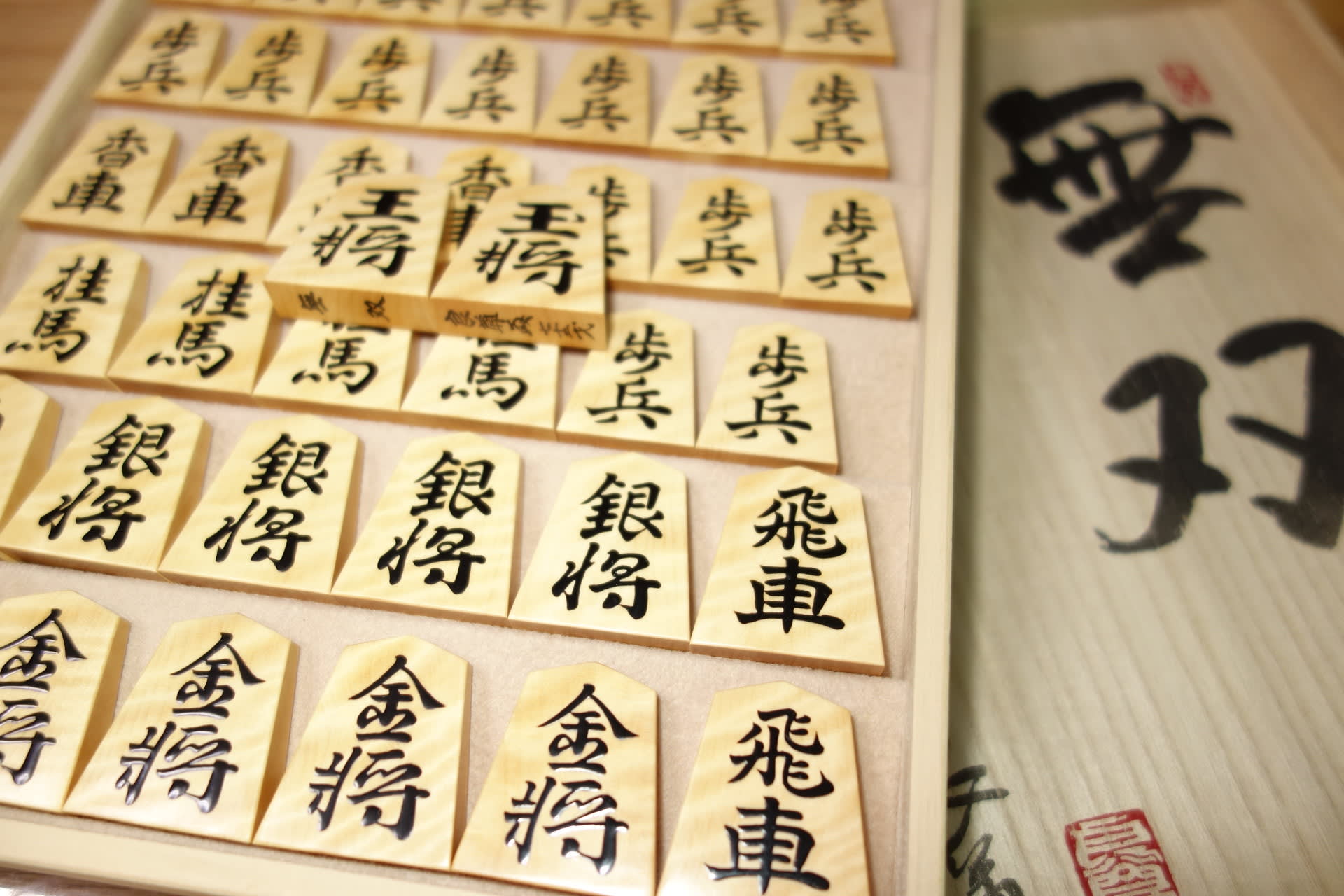

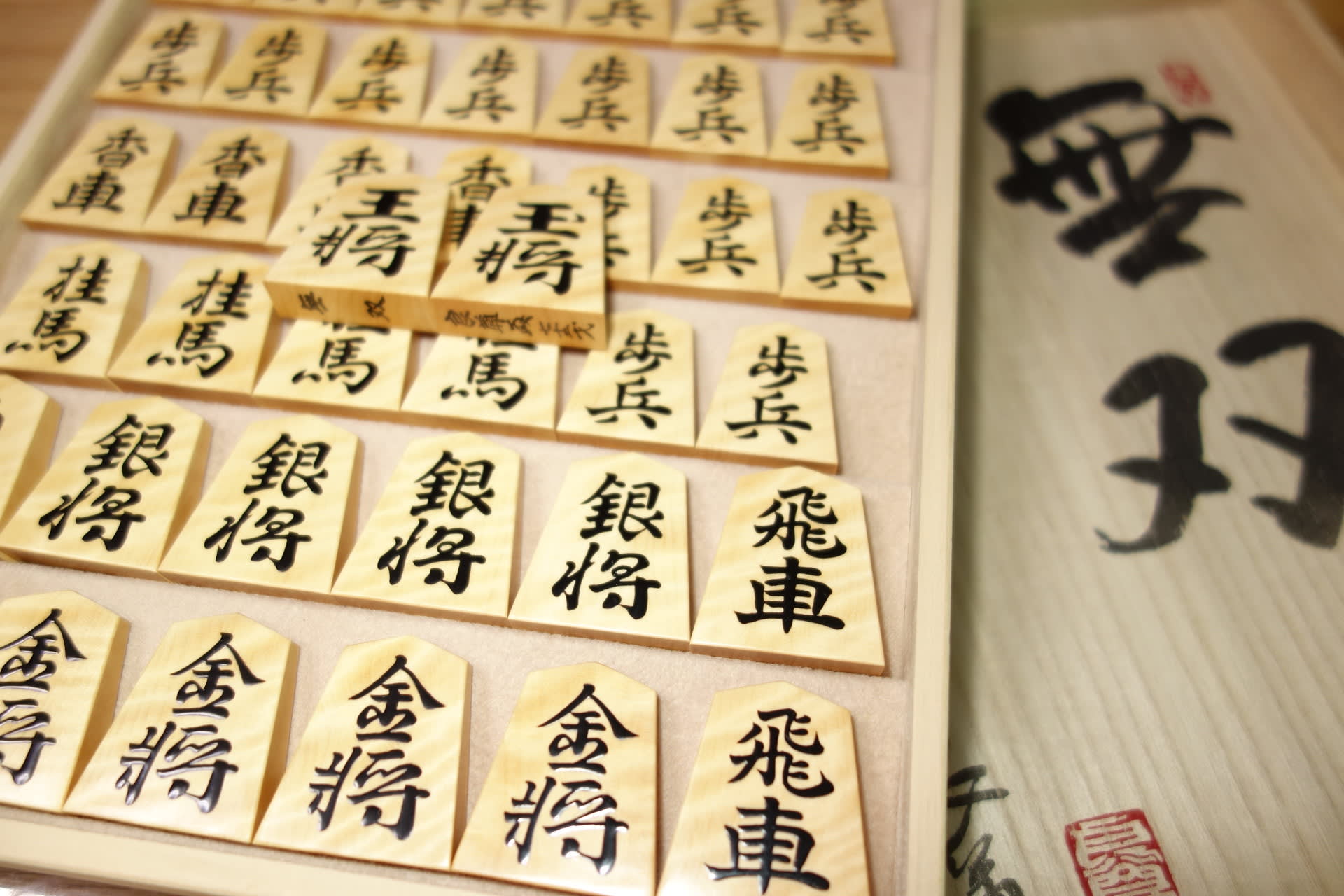

久しぶりの「錦旗」。

その現在の姿。

間もなく、盛り上げに取り掛かります。

1週間は矢の如し。

若い頃、どうだったかな。

以前はもう少しゆっくりと巡ったような。

でも、同じ168時間です。

皆さんはどうですか。

ーーーー

世界の野球、u-18大会。

ニュースでしか見ていませんが、日本は素晴らしい進撃。

昨日は、強豪?キューバに9対0。

これまで、5戦全勝。

得点の合計は、35点。

対して失点は1点。

歌の文句に、「ナンでこんなに可愛いのかヨ」。

高校生のみなさん。

「ナンでこんなに強いのかヨ・・」。

今日は決勝。

今晩はテレビ中継。

見ようかな。

ーーーー

久しぶりの「錦旗」。

その現在の姿。

間もなく、盛り上げに取り掛かります。

9月5日(土)、天候不明。

朝晩は虫の声が聞こえるようになりました。

コロコロ、チリチリチ、ジージ―。

どうやらコオロギ。

松虫、そして・・。

ーーーー

昨日の長文は、夜中に書きました。

あれだけで2時間近く。

よって、朝方はチョッと寝不足。

しかし、いつものように朝ごはん。

そのあとは寝不足を忘れ、まだまだ元気。

ーーーー

今日は、その続き。

昨日いただいたコメント。

熊澤先生

お返事ありがとうございます。

大変ご丁寧な解説で何度も読み直しております。

私自身は対局や棋譜並べなどの実用にと考えております。

また、熊澤先生のおっしゃるようにこの駒を優しく使って成長させていきたいとも思っております。

私はまだ二十代半ばの若造で棋具に関する知識があまりありません。

駒箱に保管しておいて、平箱に保管している以上にキズがつくことはあるのではないか。

はたして、それが駒にとって良い ことなのか。私自身とても決めかねています。

私は熊澤先生の駒をこうして見ていると作者の魂がこもっていて、駒も生きているのだなぁと考えさせられます。

だからこそ、作者である熊澤先生にアドバイスいただけないかと思っております。

駒の保管方法ですが、結論を言えば、平箱の方が、傷はつきにくいと言えます。

駒どうしがぶつからないからです。

駒袋に入れると、駒の表面と隣の駒の角が、ランダムに接触します。

面取りがシッカリしてある駒でも、それで多少の小傷が付く訳です。

ソレを気にするかどうかと言うことになります。

ですから、商品としての駒は瑕がつかないように平箱に入れます。

一方、愛用の駒は、西陣織正絹の袋に入れて、四角い箱に入れています。

この間も、ある方とその駒を使って愛用の盤で手合わせ願いました。

もう20年くらい前に作った駒ですが、タイトル戦会場での控室で皆さんにも使っていただいたり。

余談ですが、今日、その駒を写真にしてアップしますので、ご覧ください。

ところで、平箱は安心かと言うと、注意も必要です。

普通、表を上にして並べて入れる訳ですね。

長い間そうしておくと、表だけが光が当たって裏が白っぽいまま、と言うことにもなりかねません。

勿論、普段は蓋を閉じておくわけでしょうが、やっぱり一番いいのは、時々箱から出して、盤に並べることですね。

もう一つ、平箱で注意しなければいけないのは、内側に貼ってある布の材料。

青や紫が駒に色移りしないかと言うことです。

駒に油を付けたりしていると、その脂分で色移りする危険があります。

これは、駒袋も同様で、裏地が悪いと駒に色移りがする恐れがあります。

色移りは、最悪です。

昔、駒をお買い上げになった九州の方の話です。

駒に、裏地も高級な色落ちしない正絹で作った西陣織の駒袋を、一緒に渡しました。

何か月が経った時。

「駒が紫色に染まった」という連絡がありました。

おかしいなと思って、取りあえず駒を送ってもらうと、何枚かの駒の角(かど)が紫色になっていました。

で、「小生がお渡しした駒袋はどうしたんですか」と訊ねました。

すると、その方は「別の紫色の布で駒を包んでから、入れていた」とのことです。

「アーあ」と思いました。

紫色の布は、安い駒をかった時に使ってあったモノです。

結局、何枚かところどころ紫に染まった駒は、残念ながら全部は元通りにはなりません。

完全には取りきれないのが残りました。

安い駒についている紫の布、あれはスフとか言う、いわゆる安い人絹が多いと思います。

色移りするので、すぐに捨て他方が良い。それが賢明です。

と言うことで、駒をダメにするのは箱の形の違いではなく、別の要因。

因みに、小生が箱屋さんに特別注文する平箱の内張りは、一つ一つ自分で行います。

勿論、色落ちする危険な青や紫は使いません。

小生が京都の縫製屋さんに発注しているの駒袋も同様の考えで、、表は正絹の西陣織。

裏も色落ちしない先染めの正絹での縫製。

なお、先染めとは、織った後で染めるのではなく、織る前の糸の段階で染めた布のことです。

とにかく、駒は箱に入れっ放しにせず、時々盤に並べてみる。

それが一番。だんだん育ってゆく。

度々使うことで、カビの予防にもなります。

これは平たい箱でも四角い箱でも一緒。

とにかく、箱に入れっ放しにしないことですね。

今日はこれで終わります。

質問に、お答えできましたか。

まだまだ聞きたいことがあれば、コメントでどうぞ。

ほかの方もウエルカムです。

朝晩は虫の声が聞こえるようになりました。

コロコロ、チリチリチ、ジージ―。

どうやらコオロギ。

松虫、そして・・。

ーーーー

昨日の長文は、夜中に書きました。

あれだけで2時間近く。

よって、朝方はチョッと寝不足。

しかし、いつものように朝ごはん。

そのあとは寝不足を忘れ、まだまだ元気。

ーーーー

今日は、その続き。

昨日いただいたコメント。

熊澤先生

お返事ありがとうございます。

大変ご丁寧な解説で何度も読み直しております。

私自身は対局や棋譜並べなどの実用にと考えております。

また、熊澤先生のおっしゃるようにこの駒を優しく使って成長させていきたいとも思っております。

私はまだ二十代半ばの若造で棋具に関する知識があまりありません。

駒箱に保管しておいて、平箱に保管している以上にキズがつくことはあるのではないか。

はたして、それが駒にとって良い ことなのか。私自身とても決めかねています。

私は熊澤先生の駒をこうして見ていると作者の魂がこもっていて、駒も生きているのだなぁと考えさせられます。

だからこそ、作者である熊澤先生にアドバイスいただけないかと思っております。

駒の保管方法ですが、結論を言えば、平箱の方が、傷はつきにくいと言えます。

駒どうしがぶつからないからです。

駒袋に入れると、駒の表面と隣の駒の角が、ランダムに接触します。

面取りがシッカリしてある駒でも、それで多少の小傷が付く訳です。

ソレを気にするかどうかと言うことになります。

ですから、商品としての駒は瑕がつかないように平箱に入れます。

一方、愛用の駒は、西陣織正絹の袋に入れて、四角い箱に入れています。

この間も、ある方とその駒を使って愛用の盤で手合わせ願いました。

もう20年くらい前に作った駒ですが、タイトル戦会場での控室で皆さんにも使っていただいたり。

余談ですが、今日、その駒を写真にしてアップしますので、ご覧ください。

ところで、平箱は安心かと言うと、注意も必要です。

普通、表を上にして並べて入れる訳ですね。

長い間そうしておくと、表だけが光が当たって裏が白っぽいまま、と言うことにもなりかねません。

勿論、普段は蓋を閉じておくわけでしょうが、やっぱり一番いいのは、時々箱から出して、盤に並べることですね。

もう一つ、平箱で注意しなければいけないのは、内側に貼ってある布の材料。

青や紫が駒に色移りしないかと言うことです。

駒に油を付けたりしていると、その脂分で色移りする危険があります。

これは、駒袋も同様で、裏地が悪いと駒に色移りがする恐れがあります。

色移りは、最悪です。

昔、駒をお買い上げになった九州の方の話です。

駒に、裏地も高級な色落ちしない正絹で作った西陣織の駒袋を、一緒に渡しました。

何か月が経った時。

「駒が紫色に染まった」という連絡がありました。

おかしいなと思って、取りあえず駒を送ってもらうと、何枚かの駒の角(かど)が紫色になっていました。

で、「小生がお渡しした駒袋はどうしたんですか」と訊ねました。

すると、その方は「別の紫色の布で駒を包んでから、入れていた」とのことです。

「アーあ」と思いました。

紫色の布は、安い駒をかった時に使ってあったモノです。

結局、何枚かところどころ紫に染まった駒は、残念ながら全部は元通りにはなりません。

完全には取りきれないのが残りました。

安い駒についている紫の布、あれはスフとか言う、いわゆる安い人絹が多いと思います。

色移りするので、すぐに捨て他方が良い。それが賢明です。

と言うことで、駒をダメにするのは箱の形の違いではなく、別の要因。

因みに、小生が箱屋さんに特別注文する平箱の内張りは、一つ一つ自分で行います。

勿論、色落ちする危険な青や紫は使いません。

小生が京都の縫製屋さんに発注しているの駒袋も同様の考えで、、表は正絹の西陣織。

裏も色落ちしない先染めの正絹での縫製。

なお、先染めとは、織った後で染めるのではなく、織る前の糸の段階で染めた布のことです。

とにかく、駒は箱に入れっ放しにせず、時々盤に並べてみる。

それが一番。だんだん育ってゆく。

度々使うことで、カビの予防にもなります。

これは平たい箱でも四角い箱でも一緒。

とにかく、箱に入れっ放しにしないことですね。

今日はこれで終わります。

質問に、お答えできましたか。

まだまだ聞きたいことがあれば、コメントでどうぞ。

ほかの方もウエルカムです。

9月4日(水)、曇り。

このところ、涼しくなりました。

夜は寒ささえ感じるほど。

開けていた窓を閉めたりしています。

ーーーー

昨日、コメントに次のような問い合わせをいただきました。

熊澤先生はじめまして。

先日、熊澤先生の盛り上げ駒を購入したのですが、保管方法はどのようにしたらよろしいでしょうか。

今は平箱に保管しているのですが、奥山先生の駒箱、駒袋も同時に購入したので普段から駒箱に保管しておいても良いものか どうかと悩んでおります。

とても素晴らしい駒なので平箱に大切に保管していないとキズなどが付いてしまうのではないかと思っています。

どうかご教示宜しくお願いします。

これに対しては「文章が長くなりそうなので、ブログで」。

と言うことで、小生なりの考え方を書くことにします。

1、先ず、駒に対しての考え方にも色々あり、それによって返事の内容も少々変わると思います。

お訊ねでは「駒に傷をつけたくない」と言うことですね。

多くの人は、同じ思いだとは思いますが、駒を実用するかどうかで返事は変わります。

2、つまり「鑑賞するだけで実用はしない」と言う方もいますし、「実用してこそ駒の価値がある」と言う方もいます。

実用派でも「バンバン使うよ」と言う人、「駒に優しく使いたい」と言う人と様々です。

小生は「駒には優しく、気分良く使う」という考えです。

貴方はどちらでしょうか。

3、この間、お買い上げになった方は実用派でした。

平箱は駒を展示したり、販売する時には便利ですが、実用には不似合いです。

それで、平箱とは別に、小生が漆塗りした昔ながらの四角い桐箱と駒袋をお渡ししました。

蛇足ですが、桐箱に漆を塗ると瑕や汚れがが付きにくく、汚れが付きません。

4、その時、「盛り上げ駒は、相手を選んだほうが良いですね」とも申し上げました。

相手が駒に無頓着であれば、普通なら付かなくて済む大きな瑕が付くこともあるでしょう。

相手にも「イイ駒だな」と思ってもらい、優しい手つきで使ってほしいですよね。

そう言う楽しみが盛り上げ駒にはあると思います。

5、平箱ですが、小生などは作って作品としてお客様にお見せする時には重宝なものです。

また、駒どうしがぶつからないので、瑕が付かない利点があります。

ですから、販売する商品の入れ物として、3~40年前に出回るようになりました。

6、ご質問に戻りますが、貴方は観賞派、実用派のどちらでしょうか。

観賞派でも、ただ駒を眺める派も居るし、駒は盤に並べながら観賞と感触を楽しむ派も居ます。

小生の希望を申し上げるならば、後者の楽しみ方ですね。

対局相手がいなくても、盛り上げ駒で棋譜を並べながら、勉強し楽しむ。そう言う方も多いのではないでしょうか。

7、「駒は使ってこそ育つ」と思います。

良く申し上げることですが、駒は指先で触り、盤に並べることで育つと言うことです。

盤に並べると、駒に傷が付くので・・と、おっしゃる方もいます。

確かに、度々盤に打ち据えることで、漆が減ります傷も付きます。

しかし、程度問題で、それが良いのです。

駒が徐々にしっとりとしてきます。

8、昔、大山名人にビックリしたことがあります。

大阪に名人の事務所があって、名人が大阪に来られた時、時々そこでお会いしていました。

ある時、小生の他にもう一人の方が、購入したての盛り上げ駒をもってこられました。

「先生、見てください」。「どれどれ」。

大山名人は、袋から駒を出すなり、両手ノ平で揉み始めたのです。

そして「新しい駒は、こうするのですよ」と。

9、これには、私もビックリ。

駒に傷が付くではありませんか。

大山名人曰く「駒にはこの程度の傷は付くモノです。使い始めにこれをしておくといいのです」と。

多分、その人もビックリされたことでしょう。

チョッと永くなりました。

もう少し書きたいのですが、今日はこれまでです。

まだ、お答には足りませんが、この続きは、また。

更なる質問のコメント、お待ちします。

このところ、涼しくなりました。

夜は寒ささえ感じるほど。

開けていた窓を閉めたりしています。

ーーーー

昨日、コメントに次のような問い合わせをいただきました。

熊澤先生はじめまして。

先日、熊澤先生の盛り上げ駒を購入したのですが、保管方法はどのようにしたらよろしいでしょうか。

今は平箱に保管しているのですが、奥山先生の駒箱、駒袋も同時に購入したので普段から駒箱に保管しておいても良いものか どうかと悩んでおります。

とても素晴らしい駒なので平箱に大切に保管していないとキズなどが付いてしまうのではないかと思っています。

どうかご教示宜しくお願いします。

これに対しては「文章が長くなりそうなので、ブログで」。

と言うことで、小生なりの考え方を書くことにします。

1、先ず、駒に対しての考え方にも色々あり、それによって返事の内容も少々変わると思います。

お訊ねでは「駒に傷をつけたくない」と言うことですね。

多くの人は、同じ思いだとは思いますが、駒を実用するかどうかで返事は変わります。

2、つまり「鑑賞するだけで実用はしない」と言う方もいますし、「実用してこそ駒の価値がある」と言う方もいます。

実用派でも「バンバン使うよ」と言う人、「駒に優しく使いたい」と言う人と様々です。

小生は「駒には優しく、気分良く使う」という考えです。

貴方はどちらでしょうか。

3、この間、お買い上げになった方は実用派でした。

平箱は駒を展示したり、販売する時には便利ですが、実用には不似合いです。

それで、平箱とは別に、小生が漆塗りした昔ながらの四角い桐箱と駒袋をお渡ししました。

蛇足ですが、桐箱に漆を塗ると瑕や汚れがが付きにくく、汚れが付きません。

4、その時、「盛り上げ駒は、相手を選んだほうが良いですね」とも申し上げました。

相手が駒に無頓着であれば、普通なら付かなくて済む大きな瑕が付くこともあるでしょう。

相手にも「イイ駒だな」と思ってもらい、優しい手つきで使ってほしいですよね。

そう言う楽しみが盛り上げ駒にはあると思います。

5、平箱ですが、小生などは作って作品としてお客様にお見せする時には重宝なものです。

また、駒どうしがぶつからないので、瑕が付かない利点があります。

ですから、販売する商品の入れ物として、3~40年前に出回るようになりました。

6、ご質問に戻りますが、貴方は観賞派、実用派のどちらでしょうか。

観賞派でも、ただ駒を眺める派も居るし、駒は盤に並べながら観賞と感触を楽しむ派も居ます。

小生の希望を申し上げるならば、後者の楽しみ方ですね。

対局相手がいなくても、盛り上げ駒で棋譜を並べながら、勉強し楽しむ。そう言う方も多いのではないでしょうか。

7、「駒は使ってこそ育つ」と思います。

良く申し上げることですが、駒は指先で触り、盤に並べることで育つと言うことです。

盤に並べると、駒に傷が付くので・・と、おっしゃる方もいます。

確かに、度々盤に打ち据えることで、漆が減ります傷も付きます。

しかし、程度問題で、それが良いのです。

駒が徐々にしっとりとしてきます。

8、昔、大山名人にビックリしたことがあります。

大阪に名人の事務所があって、名人が大阪に来られた時、時々そこでお会いしていました。

ある時、小生の他にもう一人の方が、購入したての盛り上げ駒をもってこられました。

「先生、見てください」。「どれどれ」。

大山名人は、袋から駒を出すなり、両手ノ平で揉み始めたのです。

そして「新しい駒は、こうするのですよ」と。

9、これには、私もビックリ。

駒に傷が付くではありませんか。

大山名人曰く「駒にはこの程度の傷は付くモノです。使い始めにこれをしておくといいのです」と。

多分、その人もビックリされたことでしょう。

チョッと永くなりました。

もう少し書きたいのですが、今日はこれまでです。

まだ、お答には足りませんが、この続きは、また。

更なる質問のコメント、お待ちします。

9月2日(水)、小雨。

例年になく早い秋雨続き。

涼しさと、チョッと蒸し暑い感じです。

ーーーー

最近作ではありませんが、自作駒の映像がすぐに見られるようにしました。

ところで、東京オリンピックのエンブレム。

報道されるに従って、著作権がらみの問題が明らかになってきました。

いわゆるパクリ疑惑。

これは、著作権侵害。

著作権と、ブランドや商品デザインの商標権。

これを混同している人も多いようですが、全くの別物。

商標権は特許庁へ登録すことで、商標や商品デザインの占有権が付与される仕組みです。

対して、工芸品、デザイン、本などの著作、写真、映画。

これには、作成して公になった途端、自動的に法的な著作権が生じる。

作者が亡くなって50年経てば、著作権は消滅。

今度のTPPではそれが70年になるそうです。

ところで、駒は手作りの高級品は、創作的工芸品、芸術品でもあります。

創作された駒は、作られた途端、その文字の特徴に著作権が生まれます。

よって近年に発表された駒には、著作権があると言うことを認識しておく必要があります。

なお、量産品の駒は芸術的要素が希薄であり、それには当たりません。

100年も経った古い駒なら著作権は消滅しており、法的には問題はない。

ソレを知ってか知らずしてか。

問題のあるなしを一緒くたにして、誰かの駒を、無頓着にコピーして作る。

いわゆる、パクリ、良く言えば模倣。

駒作りの世界には、そんなことが横行しているのですね。

駒文字の模倣は要注意なのです。

勉強のためなら、模倣も許されることではあります。

そのことは35年前「駒づくりを楽しむ会」の会報でも訴えてきたことでもあります。

会報では「創作書体コンテスト」を3回やりました。

創作物ですから、著作権は必ず付いて回ります。

で、作品の著作権は会に帰属し、応募作品は他の人が自由に使って良いことを応募条件にしました。

結果、3回の応募作品は70ほど集まりました。

「紫電」とか「阿里」、小生の「空蝉」などは、その一つ。

加えて「無双」も、皆さんに開放している自由に使って良い書体の一つです。

一方、自由に使って貰っては困るモノもあります。

「古水無瀬」は、当初から小生の占用として大切にしたいと、無断使用をお断りしています。

そしてもう一つ「谷川浩司書」。

勿論、谷川九段のオリジナル書体には著作権がありますよね。

そして、今回のエンブレム騒ぎ。

プロ、アマを問わず、他山の石として、駒づくりでも心せねばと思う次第。

例年になく早い秋雨続き。

涼しさと、チョッと蒸し暑い感じです。

ーーーー

最近作ではありませんが、自作駒の映像がすぐに見られるようにしました。

ところで、東京オリンピックのエンブレム。

報道されるに従って、著作権がらみの問題が明らかになってきました。

いわゆるパクリ疑惑。

これは、著作権侵害。

著作権と、ブランドや商品デザインの商標権。

これを混同している人も多いようですが、全くの別物。

商標権は特許庁へ登録すことで、商標や商品デザインの占有権が付与される仕組みです。

対して、工芸品、デザイン、本などの著作、写真、映画。

これには、作成して公になった途端、自動的に法的な著作権が生じる。

作者が亡くなって50年経てば、著作権は消滅。

今度のTPPではそれが70年になるそうです。

ところで、駒は手作りの高級品は、創作的工芸品、芸術品でもあります。

創作された駒は、作られた途端、その文字の特徴に著作権が生まれます。

よって近年に発表された駒には、著作権があると言うことを認識しておく必要があります。

なお、量産品の駒は芸術的要素が希薄であり、それには当たりません。

100年も経った古い駒なら著作権は消滅しており、法的には問題はない。

ソレを知ってか知らずしてか。

問題のあるなしを一緒くたにして、誰かの駒を、無頓着にコピーして作る。

いわゆる、パクリ、良く言えば模倣。

駒作りの世界には、そんなことが横行しているのですね。

駒文字の模倣は要注意なのです。

勉強のためなら、模倣も許されることではあります。

そのことは35年前「駒づくりを楽しむ会」の会報でも訴えてきたことでもあります。

会報では「創作書体コンテスト」を3回やりました。

創作物ですから、著作権は必ず付いて回ります。

で、作品の著作権は会に帰属し、応募作品は他の人が自由に使って良いことを応募条件にしました。

結果、3回の応募作品は70ほど集まりました。

「紫電」とか「阿里」、小生の「空蝉」などは、その一つ。

加えて「無双」も、皆さんに開放している自由に使って良い書体の一つです。

一方、自由に使って貰っては困るモノもあります。

「古水無瀬」は、当初から小生の占用として大切にしたいと、無断使用をお断りしています。

そしてもう一つ「谷川浩司書」。

勿論、谷川九段のオリジナル書体には著作権がありますよね。

そして、今回のエンブレム騒ぎ。

プロ、アマを問わず、他山の石として、駒づくりでも心せねばと思う次第。

駒の写真集

リンク先はこちら」

http://blog.goo.ne.jp/photo/11726