2020年・ごまめの落語・・・BEST15

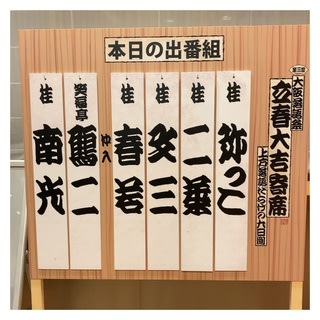

今年は、ガンの手術ありぃの仕事人生にピリオドもうって、大阪へ出ることも少なくなり、近くの落語会、「和泉ワンコイン寄席」や「泉州上方噺の会」、「せんしゅう亭」などを中心に足を運んで楽しませてもらいました。

落語会は24回、89の演目の中から、今年はBEST30ではなく、BEST15でおます。

例年のごとく、一人の噺家さん、ベスト、一演目にしております。

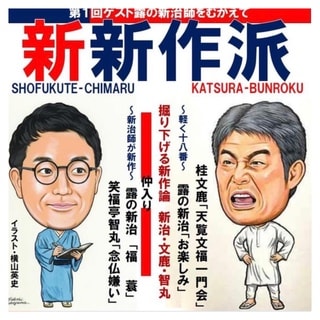

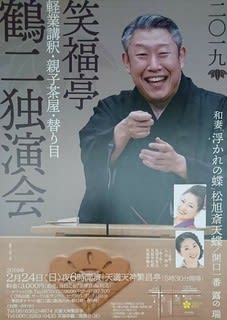

①、笑福亭鶴二、「らくだ」・・・(7.11)~鶴二独演会 in Nara

1時間10分の「らくだ」のフルバージョン。 よろしおましたなぁ。 酒が入って紙屑屋と熊五郎の立場が入れ替わるのだが、最後には紙屑屋が葬ってやろうと、一緒になって棺を担ぐ。 その心情の変化、「葬礼や、葬礼や、らくだの葬礼や」・・・・は、泣き笑いのもの悲しさですなぁ。

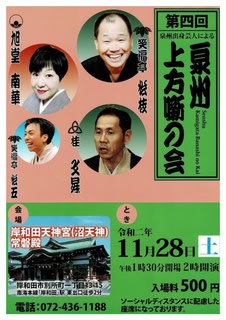

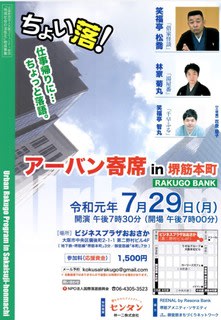

②、笑福亭松枝、「船弁慶」・(8.22)~第三回・泉州上方噺の会

音曲の「我が恋」、「八島」、「竜田川」、なんぞが入って、川遊びの風景がいかにも夏らしいお噺。 でも、川にはまったお松さん、とっさに平知盛の亡霊の真似ができるなんて、うるさいだけではなく、教養ありまんな階

③、桂かい枝、「豊竹屋」・(11.22)~せんしゅう亭(桂かい枝の会)

マクラで歌舞伎と浄瑠璃とかの芸事のハナシ。「七段目」、季節柄の「かけ取り」かなと思いきや「軒づけ」いや「豊竹屋」。かい枝さんの十八番、中にアンコも入れながらのたのしい、愉しい一席でおました。

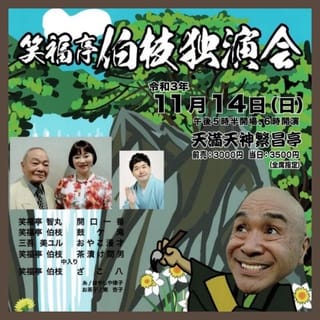

④、笑福亭伯枝、「らくだ」・(9.19)~第187回・和泉ワンコイン寄席

独演会までのネタおろしのためのお稽古の「らくだ」。火屋場までは行かず途中まで、それでも50分の長講。紙屑屋と熊五郎の立場が入れ替わる、紙屑屋の態度、言葉、仕草、すべてがぞんざいになっていく。色んな要素が入っている大ネタですな。

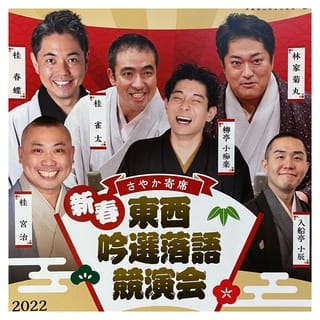

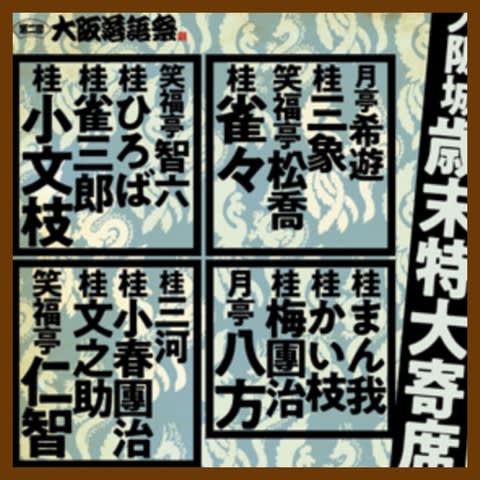

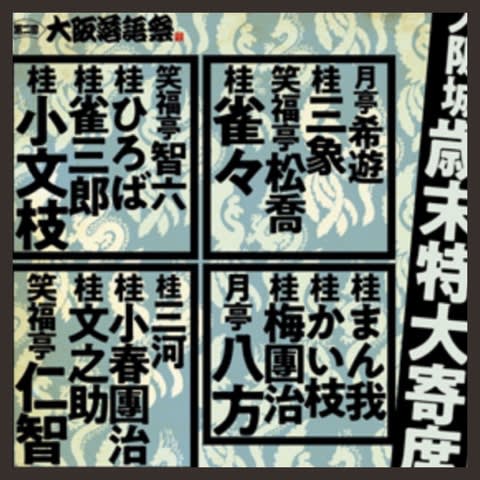

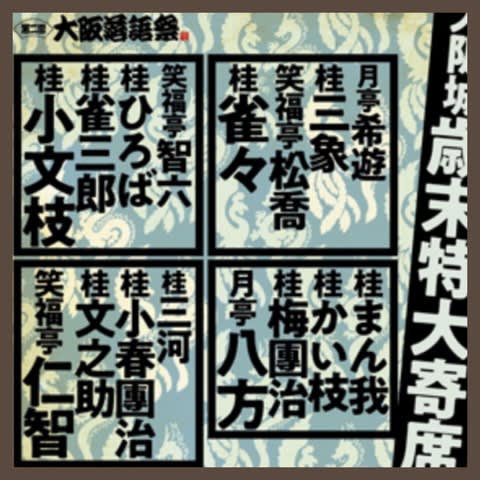

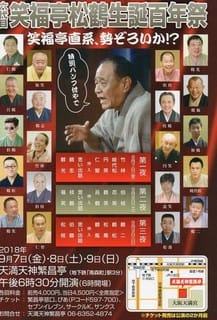

⑤、桂春若「三十石」・(8.8)~新生第十回・名人は誰だ

文枝師匠からの「三十石」。櫓の漕ぎ方で文枝さんと談志さんの違いを、春若さんは丁度お二人の間で演出・・・こんなところに、春若さんのこだわりが・・・。 途中の舟歌は鶴二さん、結構な声でおましたな。

⑥、桂梅團治・「八五郎坊主」・(8.8)~新生第十回・名人は誰だ

楽しい、愉しい、梅團治さんの「八五郎坊主」、これは松枝さんから・・・。あの手紙を閉じるためのごはんを食べるとこと、味のある住職さん、好きですな。

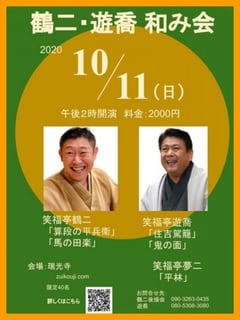

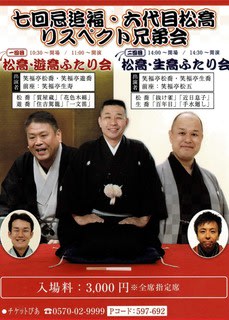

⑦、笑福亭遊喬・「鬼の面」・(10.11)~鶴二、遊喬・和み会

よろしいな、遊喬さんの「鬼の面」。田舎娘の素朴さ、娘の父親と母親、お店の旦那と御寮さん、最初にでてくる骨董屋の親父、すべての登場人物が心あたたかく、噺自体がほっこりやさしくさせてくれる、遊喬さんにぴったり。

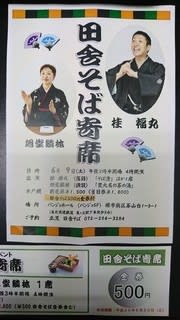

⑧、桂福楽・「富久」・(1.18)~第865回・田辺寄席

お目当て通りの熱の入った福楽さんの「富久」。最後のオチは「夢だった」で終わるのではないかとドキドキ。あの「ねずみ穴」、「宮戸川」とどこか勘違いして覚えているようで、「一千両当たった」のハッピイエンドでよろしおましたで・・・。

⑨、桂雀太・「代書」・(8.30)~せんしゅう亭(話芸の三きょうだい)

この日のお目当ての雀太さん。だらだらと長めのマクラを振りながら夫婦が出てくるので「天災」か「遊山船」・・・でもネタを決めかねているようで、最後は文盲で、やはり「代書」で決まりですな。おもしろい・・でもこれで三回連続。早く、違う十八番に巡り会いたいですな・・・ポーンです。

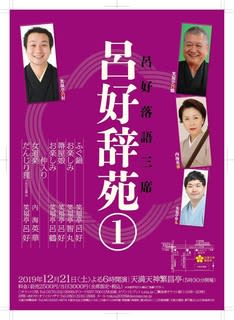

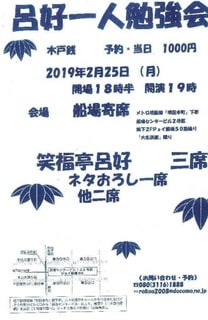

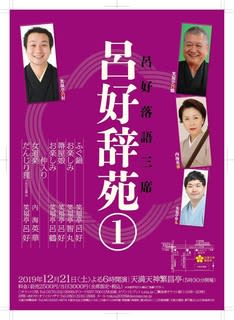

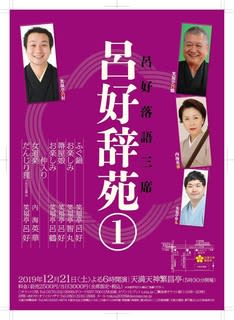

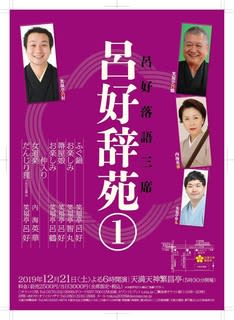

⑩、笑福亭呂好・「まめだ」・(1.5)~らくごなう

「近日息子」ではじまり、「もう半分」、「猫の災難」、「長短」、「井戸の茶碗」、「帚屋娘」そしてこの「まめだ」、呂好さんらしい、独自の味でてきましたな。

⑪、桂阿か枝・「四人ぐせ」・(8.8)~新生第十回・名人は誰だ

もちろん師匠文枝さんにつけていただいたネタ。阿か枝さん、声がまるっきり文枝さん瓜二つ。面と向かっのお稽古、師匠はどんな思いでされていたんでしょうか。

⑫、露の紫・「金明竹」・(1.5)~らくごなう

都師匠の味、うまく奪っていますな。上手さだけではなく、師匠がちょいと見せるチャーミングさを習得。一席の中でも、笑いの踊り場をつくりながら、段々に頂点を目指す。大いに楽しませてくれる紫さん、ますます楽しみですな。

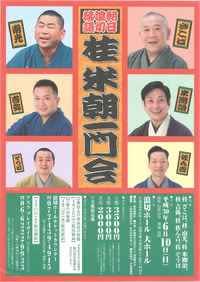

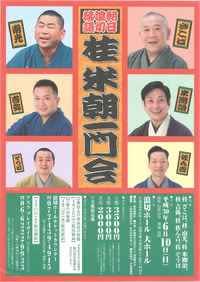

⑬、桂治門・「犬の目」・(1.5)~らくごなう

治門さんいたってオーソドックスに語られるが、それがやんわりと味となってでてくる。ぼちぼち笑いが少ないがじっくり聞かす噺聴かせて欲しいですな。

⑭、笑福亭松五・「胴切り」・(11.28)~

松五さん、ええ味出てますな。派手さはないが本格的なお出汁の味がしみ出しています。飄々とした雰囲気が松五さんの芸風に思えてきましたな。

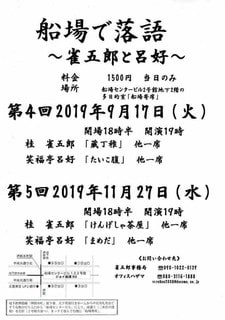

⑮、桂雀五郎・「肝つぶし」・(1.28)~船場で落語・雀五郎と呂好

いたって嫌味な噺。後味の悪い、妹を殺そうとする噺。妹よりも友人をとる・・・・こんな友、居りませんな。こんな噺、雀五郎さんのニンに合っていますな(これ、褒め言葉です)

一年間、おつきあいいただき、ありがとうございました。

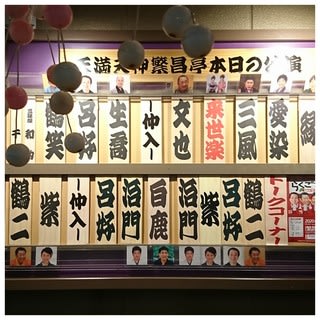

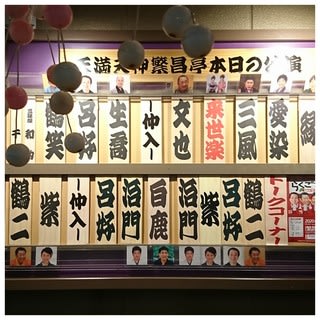

来春は、1月8日の繁昌亭の「ハルカスメンバー集結・落語会」が初笑いの予定でおます。

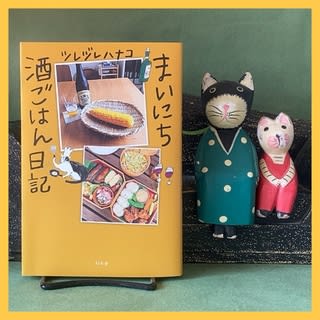

2020年・ごまめの本の少し・BEST10

今年は年間205冊の本を読了。5月末で仕事を完全にやめて隠居生活に。本代もバカにならないので、図書館を大いに利用、105冊もの本図書館で借りました。

toibooksさんに通うようになって本の拡がりができて、そこで今年新たに知った作家さんは、星野道夫さん、益田ミリさん、ヨシタケシンスケさん、北大路公子さん、原田マハさん、いしいしんじさん、山崎ナオコーラさん、フジモトマサルさん、若松英輔さん、片桐はいりさん、それ以外にも多くの方の本を読みました。また、図書館の利用が増えた分、買うのがもったいない漫画、絵本とか今迄とは違う分野にも広がりました。

今年は、あまりにも多いので、BEST30ではなく敢えてBEST10に絞らせてもらい増した。

①、「金曜日の川柳」・樋口由紀子編・(2020.12.17)

川柳おもしろいです。落語のオチのようであり、はたまた哲学的です。短歌と違って17文字、少ない分、尻切れとんぼみたいで、皆まで語らず、さらに深く考えさせる部分があり、哲学的に・・・・・・。

②、「旅する木」・星野道夫・(2020.09.05)

良い本に出会いました。写真家なんですが、この本では一枚の写真も見ないですが、彼の見たアラスカの光景が目の前に浮かび、厳しくて、そして恩恵に満ちた自然とそこで暮らす人々の暮しぶり。 人にとって幸せとは何・・・・・。自分にとって満ち足りた時間とは・・・・。

こうあるべき、こうすべきと、幸福感を教示するものではなく、漢方薬のごとく、じわりじわりと身にしみてくる本でおます。

③、「MARBLE RAMBLE」・長崎訓子・(2020.02.09)

漫画と一言で片づけられない本。言葉、台詞、は少ないのだが、中身が濃くて、読むのに時間がかかる。絵が原作が・・・。いづれにして良い音楽を聴き、珈琲でも飲みながら、ゆっくり読み返したい本でおます。

④、「旅する力」・沢木耕太郎・(2020.07.17)

私が本好きになった、一番影響を受けた本といえば沢木耕太郎さんの「深夜特急」。そのガイドブックのような本。なぜ「深夜特急」が生まれたのか、その「一世一代の旅」といわれる本の中にしみ込んでいる調味料を解き明かす。

旅で大事なのは「行く」の過程で、何を「感じ」られたか、そこにある「風」と「水」と「光」を、そして「人々」をどう感受できるか、と・・・・・。

⑤、「きみの隣で」・益田ミリ・(2020.10.05)

今年一番読んだのが、益田ミリさんの漫画。その中でも一番のおすすめの本を一冊選ぶとすれば難しいですが、敢えてこの本でおます。森という背景といい、家族や周りの人といい、ほっこりとあたたかくなる。焦ることなく、周りと比べることもなく、マイペースながら、すべてのものに優しくなる。

「生きがいは、ひとりひとり自分の中にしかないんだ」と・・・・・。

⑥、「デリカシー体操」・ヨシタケシンスケ・(2020.10.21)

ヨシタケさんの本。挿絵ばかりでの出会いなのでご本人さんのが見たくて図書館で借りる。ヨシタケさんの辞書ともいえるバイブル本。一つ一つに物語がある、1700個ものスケッチ集、素敵です。

⑦、「花森安治の青春」・馬場マコト・(2020.06.14)

物質的な豊かさよりも、精神的な豊かさを尊び、「きちんと暮らす」。単に毎日を「過ごす」のではなく、きちんと「暮らす」。コロナ禍で人々の生活。価値観が変わろうとしています。花森安治さんの思いもこんなところにあったんでは・・・・・・・・。

⑧、「セーターになりたかった毛糸玉」・津田直美・(2020.12.06)

絵本に出会ってよかったと思える一冊。こども心に戻って、わくわく、どきどき、がっかり、うれしい、かなしい、・・・・。

「夢はかなう」「波乱万丈」「ものは大切に」・・・なんども、読み返したくなる絵本です。

⑨、「恋する日本語」・小山薫堂・(2020.04.28)

優しい気持ちで暮らしたい、人を好きになる。

そんなときに・・・・・ふわりと、漂うことば。

⑩、「天才の凡人のための短歌教室」・木下龍也・(2020.12.29)

今年一番薄れたのが短歌。会社を辞めて大阪に出ることも少なく、「暇活」や「借家・短歌会」にも足が遠のき、かろうじてNHK短歌の投稿のみで自然と短歌を詠むという行為から離れてしまった一年。

今年最後の本は、来年への誓いも兼ねて、短歌の、それも「天才による凡人のための短歌教室」を揚げます。

短歌のルールが沢山述べられていますが、もう一度原点に戻って一つ一つ実践してみようと・・・まずは歌人を二人インスツールせよと、わたしでいえば“佐藤真由美”さん、“千原こはぎ”さん、“西村曜”さんで三人ですが、皆さん女流でせつない恋心ですが好きですな。

まずは、作歌を日課にして、そして推敲しまくる。量と質の両面で攻める。31文字のリズムを身体にしみこませる・・・・。

来年のテーマ、決まりました・・・・・・「Renaissance Tanka」。

一年間、お付き合いいただき、ありがとうございました。

19、「寝る前に読む 一句 二句」・夏井いつき×ローゼン千津(3・15)

19、「寝る前に読む 一句 二句」・夏井いつき×ローゼン千津(3・15)